老覃在昨天发布了《妙龄女子女扮男装,早年追随毛主席左右,大革命失败后,流落海外》一文到“覃仕勇说史”上,文中讲到:1918年春,皖系军阀头目张敬尧带领部队进入了长沙城,他的弟弟张敬汤部进驻湖南第一师范,在校园里驻扎了一个旅的兵力。学校宣布停课,教师纷纷自找出路,学生无奈离校。

毛主席的恩师杨昌济在此背景下,接受了北京大学校长蔡元培邀请,出任了北京大学伦理学教授。

蔡元培、吴玉章、李石曾等人在北京组织有留学俭学会,杨昌济于是写信给毛主席,详细推介华法教育会和留法勤工俭学会事项。

毛主席和蔡和森、张昆弟等人发起的新民学会因此把活动中心转移到了北京。

毛主席于1918年8月15日,率领罗学瓒、张昆弟、萧子升、萧子暲等一大批新民学会骨干启程赴京。

这里,详细说一下杨昌济其人。

这是一个非常了不起的大学者。

他是湖南省长沙县清泰乡隐储山下板仓冲下屋人,别号“板仓杨”,他的高祖父、曾祖父都是科考精英,是朝廷的“太学生”,祖父杨万英则是一个“邑庠生”,父亲杨书祥为“例贡生”。

他本人在18岁里参加长沙县学试,一举考上“邑庠生”。

在岳麓书院读书期间,他曾积极参加了谭嗣同、唐才常等在湖南组织的维新改良活动。

陈天华、刘揆一、李傥、石醉六等历史名人,都是他在日本留学时候的同学。他还到过英国、德国、瑞士等国留学和考察。

1913年,云游世界归来,他立志于教育救国,谢绝了湖南都督谭延闿聘请他为湖南省教育司长的美意,进入湖南高等师范学校任教。

他在自己的房门贴出一幅对联,自明心志:

自避桃园作太古;欲栽大木拄长天。

即,他要做历史上神秘莫测的名师“鬼谷子”那样的人,不再过问世事,只醉心于栽培撑天“大木”来济世安民。

杨昌济的从教生涯并不长,从1913年涉足教坛到1920年病故,时间才区区七年,但是,门下高足却是济济一堂,后来都成为了影响时局风云的一时英杰,其中的毛主席,更是领袖群伦,开天辟地,建立了新中国。

从这一点上说,杨昌济的“欲栽大木拄长天”的愿望,确确实实是实现了。

但是,杨昌济在离世前,他最为满意的弟子,并不是毛主席,而是另有其人。

他初到京师,和蔡元培、章士钊等人谈起在湖南的弟子,非常自豪地说出了三个人的名字:排第一的,是萧子升;排第二的,是蔡和森;排第三的,才是毛主席。

从严格意义上说,萧子升只是毛主席的校友,而非同学。

毛主席的父亲毛顺生不支持儿子读书,老覃在前面发布的《毛主席儿时闯祸,离家出走,遇乡村无赖,巧解“百家姓”,轻松脱困》一文中说了,毛主席9岁才进入私塾读书,仅仅读了四年,便被父亲勒令辍学回家务农、娶妻、到粮店当学徒了。

在另一篇题为《毛主席少年时“盗用”两诗,不但骗过老师,也骗过了无数学者专家》 文章中讲到,到了1910年,已经17岁的毛主席,在表哥文运昌、八舅父文玉钦、老师毛麓钟、堂兄毛宇居等人的帮助下,几经周折,才争取到了去湘乡的东山高等小学堂读书的机会,和萧子升的弟弟萧三做了同学。

毛主席之后到长沙驻省湘乡中学读书,到湖南新军参军,之后在定王台自学,考湖南第一高等中学,兜兜转转,到了1915年才进了湖南第四师范学校。

而在1915年这一年,湖南第四师范学校尚未与湖南第一师范学校合并,萧子升却已经从湖南第一师范学校毕业,进入了楚怡学校教书。

杨昌济在1913年秋应第一师范之邀,兼任该校修身课和心理课,从这一点上说,杨昌济认识萧子升在前,认识毛主席在后,而认识蔡和森即在二者之间。

也就是说,杨昌济对三位爱徒排名,给人的感觉,似乎是以认识时间先后顺序来排的。

但还真不是。

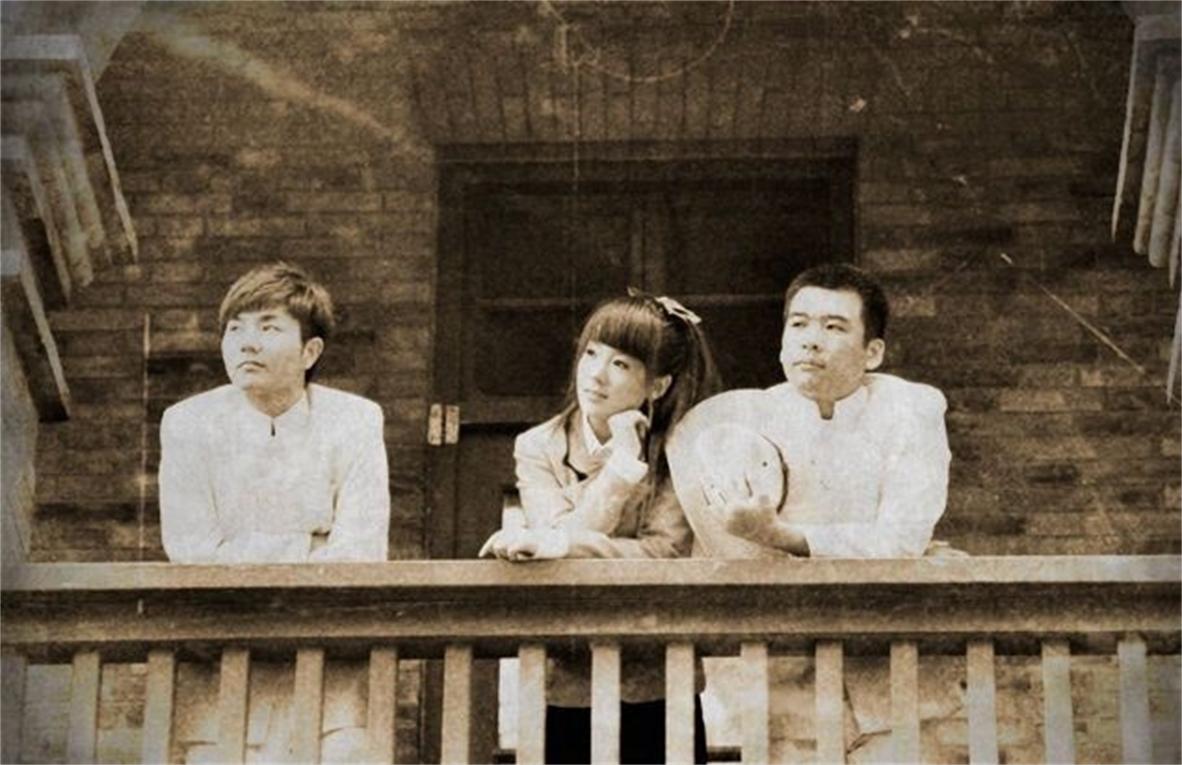

萧子升晚年写过《我和毛泽东的一段曲折经历》,里面写了这么一件事:某天晚上,他和毛主席及几个其他同学去老师杨昌济家拜访。饭后,老师请同学们全部回去,唯独留下一个同学进行了深谈。后来,他私下问向那个同学打听老师的谈话内容。那同学的回答是:“老师想把女儿杨开慧嫁给你,向我问了相关看法。”

由此可见,在杨昌济内心深处,确确实实是把萧子升视为最得意的弟子的。

但萧子升后来的表现却让人大失所望。

老覃在大前天发布的《毛主席早年到何叔衡家,何父窃喜:我儿追随此人,定有出头之日也》一文中说了,毛主席和萧子升的私交非常好,1917年,他们还结伴举行了一个为时两个月的穷游。

但萧子升毕竟是富家子弟出身,赴法勤工俭学后,又深受伯恩斯坦、 考茨基修正主义思想的影响,认为改良主义可以救国救民,致力于以教育为主。

这,就与毛主席信仰的马克思主义和所奉行的革命思想格格不入了。

这就注定了他们最终的分道扬镳。

萧子升在1924年投入了国民党阵营,之后一直追随蒋介石。

蒋介石败亡逃台,萧子升跟着去了台湾。

1952年,国际图书馆馆址迁往乌拉圭,他随同移居,1976年11月客死乌拉圭。