以古为师,悉心交流!敬请关注收藏“大成国学堂”!

1、汉字的传入

在日本,汉字传入的正式记载始于《古事记》和《日本书纪》。据《古事记》中卷和《日本书纪》第十卷所载,应神天皇十五年(284),百济的国王派阿直岐出使日本,献良马两匹;由于阿直岐通晓经典,遂成为太子菟道稚郎子的老师;

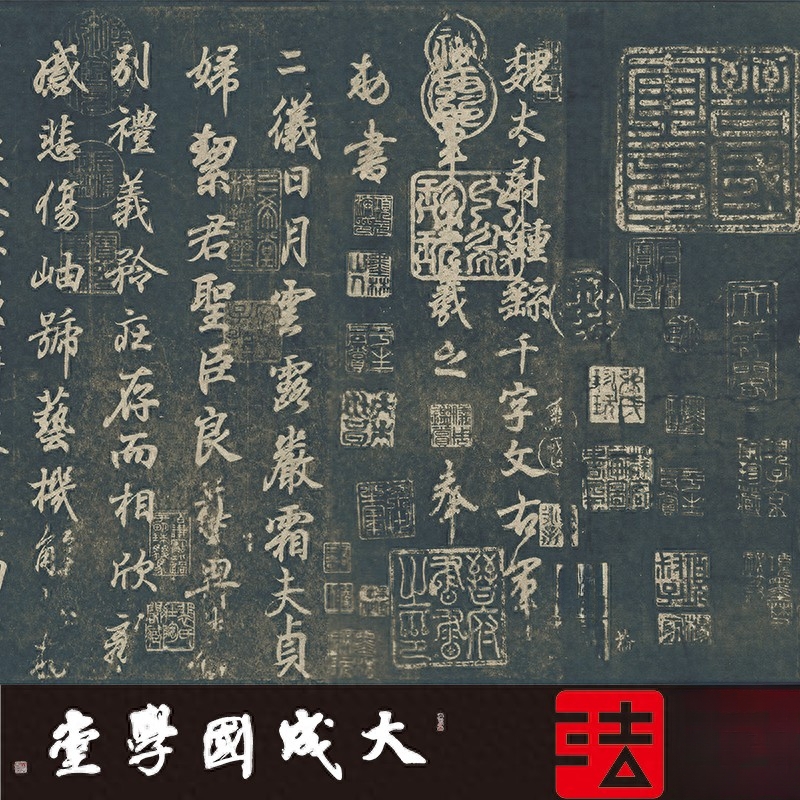

进而应太子的邀请,博士王仁于第二年(285)二月来日本,王仁当时确实已将《论语》十卷和《千字文》一卷带入日本进献朝廷。这是汉字传入我们日本的正式记载,也是日本书法历史的起点。毋庸赘言,《论语》是儒家的讲义,《千字文》是习字的范本。太子在师事阿直岐一年后,于第二年邀请王仁来讲学。

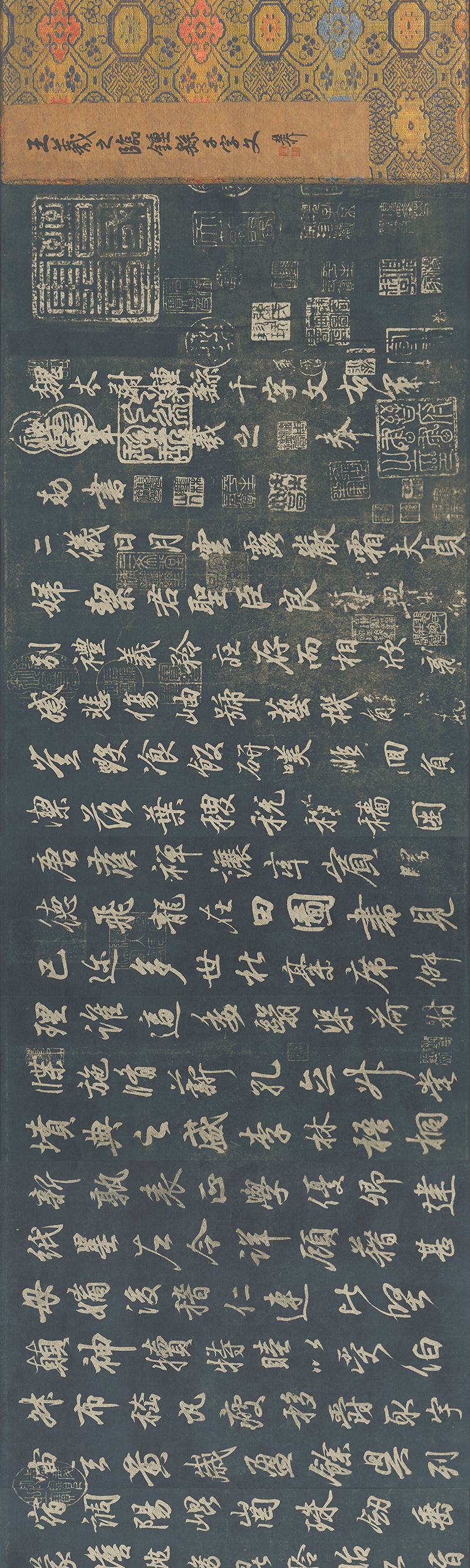

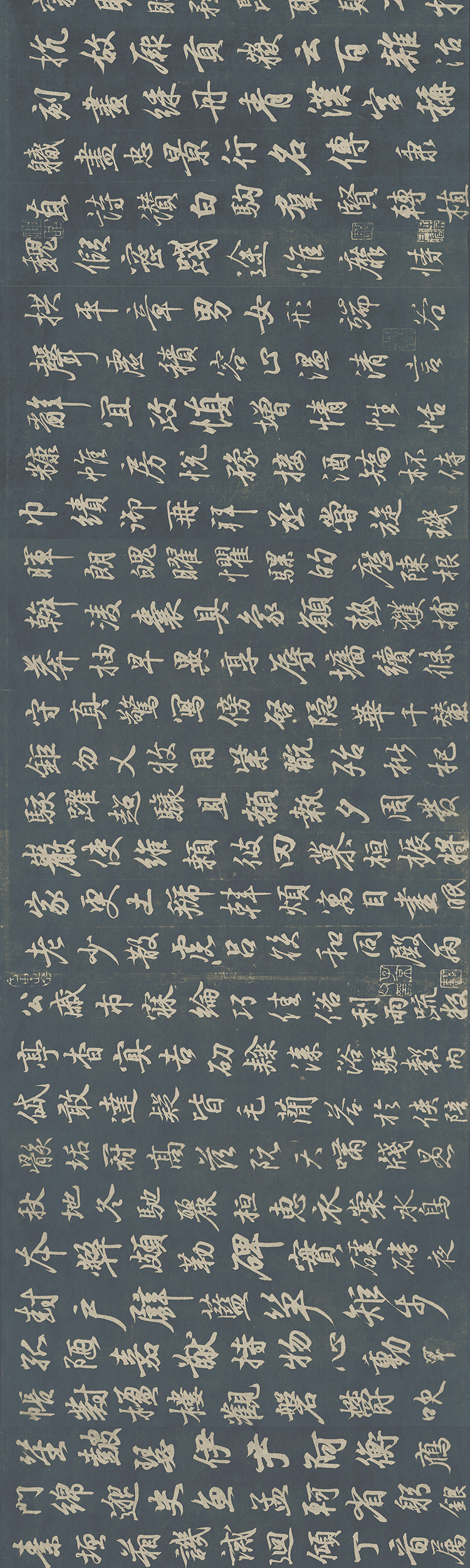

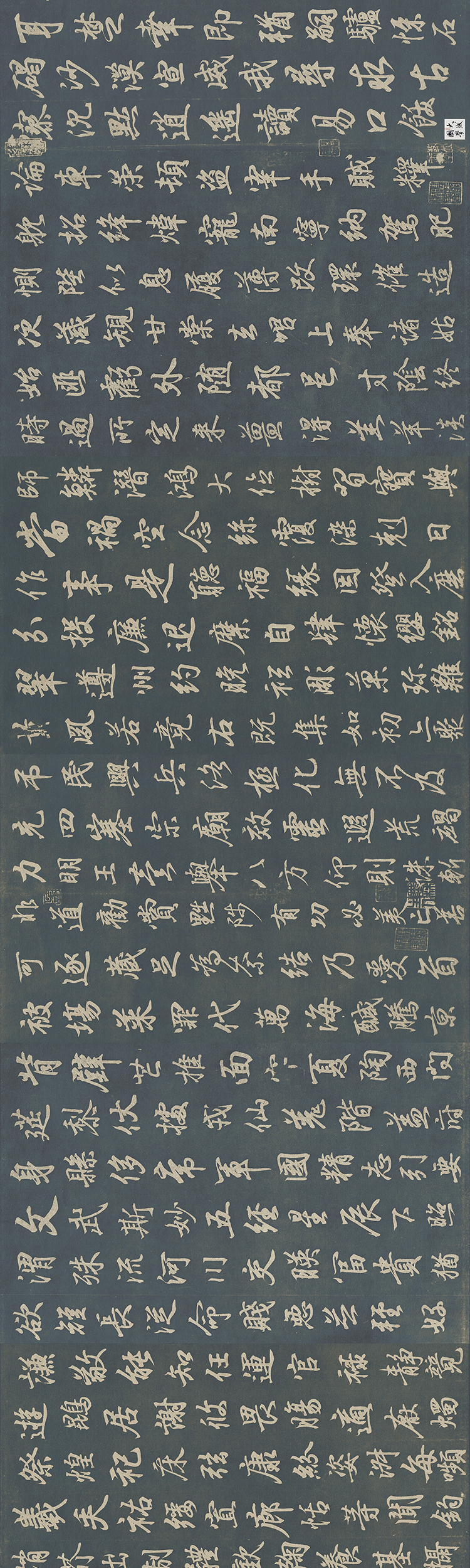

至于王仁进献的《千字文》,其内容和书体是怎么样的呢?现在市上出售的《千字文》以“天地玄黄,宇宙洪荒”为开端,它是梁武帝命周兴嗣撰写的,武帝即位是在公元502年,比王仁的《千字文》传入日本要晚两百十七年,所以很明显,王仁的《千字文》不会是现行的《千字文》。

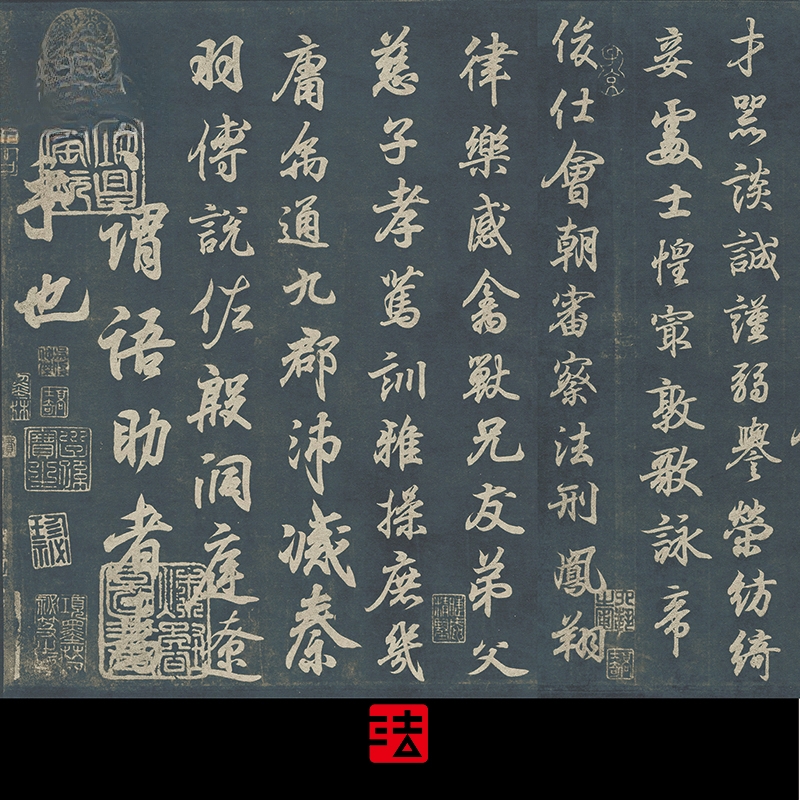

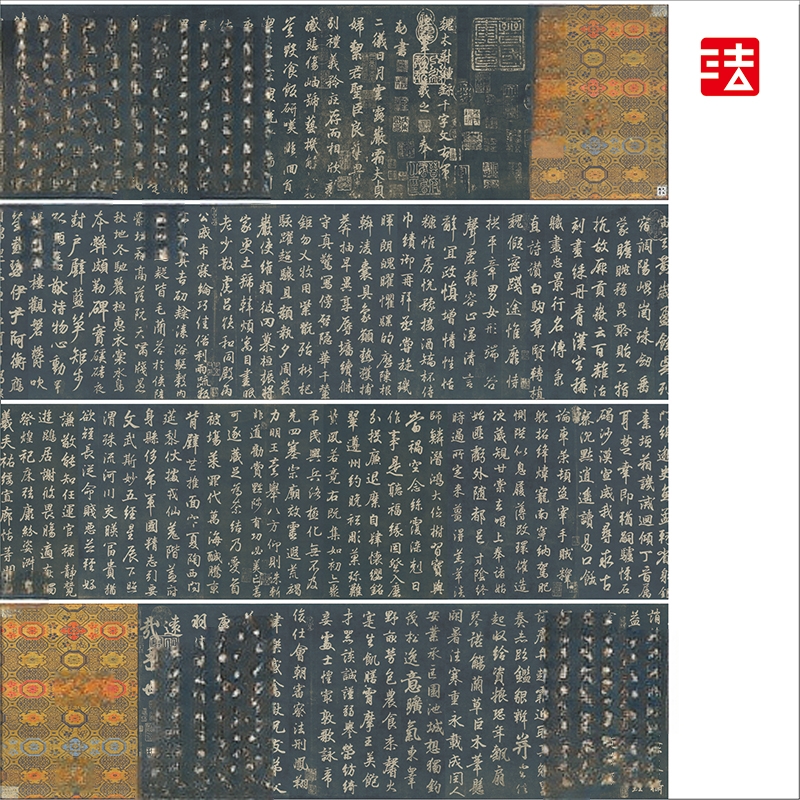

有的学者,比如富士谷御杖(1768—1823)、木村正辞(1827—1913)、那珂通世(1851—1920)等人认为,王仁的《千字文》也许是以“二仪日月,云露严霜”为开端的《王羲之临钟繇千字文》,但这也不尽可信。

王仁的母国——百济,他的书法定有汉朝隶书的影响。百济和中国六朝时期的南朝交流频繁,往南朝派出的留学生可能很多,所以百济的书法也许自然而然地混入了钟繇和王羲之的书体。

2、佛教的传入

佛教从印度传入西域,西汉武帝时又东进传入中国北方,进而又从朝鲜传入日本,即在钦明天皇十三年(552)十月,百济的圣明王向天皇进献了金铜佛像和经论等物。

佛教刚传来时,虽发生过崇佛和排佛的相互对立及相互暗斗。但没过多久,由于厩户丰聪耳皇子(圣德太子)的信仰和支持,佛教很快风行全国,为数众多的经卷同佛像一起由船舶输入我国,通过这些经卷,汉字的意思和书写便能为国民所掌握。

由于需要时常保持佛教文化的庄严性,因此以寺院和佛像为中心,其装饰也就需要带有庄严和神秘的色彩,因而讲述教理的经文,其字体也就一定要写得漂亮。

推古天皇十五年(607)七月,小野妹子奉命谒见隋炀帝,还从日本派出了留学生和留学僧,随着这些人的归国,隋朝的文化也就直接输入、渗透进我国,不再通过朝鲜中转,因此隋朝流行的书体直接传入日本也是理所当然的事了。

可是限于当时的交通条件,中国流行的书体被带入我国,其影响大约要在五十年之后才有所表现。所以在此之前,日本的百济书法是在向隋朝的书法演变,尽管这一过程还很缓慢。

现在为皇室所收藏的《法华义疏》是日本现存最早的墨迹,传为太子四十一岁到四十二岁时所书。在这四卷草稿本中,没有一处足以证明是太子所书。但认为是太子手书的理由很多,所以在今天也就约定俗成了。

3、金石文字和从海外来的移民

日本的金石文字始于公元5世纪前半叶的江田古坟大刀铭。从6世纪初的隅田八幡镜铭和大约是7世纪的刻在大阪泉北窑出土陶片上的字迹,直到七八世纪飞鸟、奈良时代的造像铭、墓志、碑铭、瓦砖铭等,发生了多方面的变化。日本从上古时期起就同朝鲜以及中国有所交往了,由于国土毗邻,日本同朝鲜的交往自然更要频繁一些。

至于同中国的交往,由于交通不便,一般只限于九州地方的富豪而已。所以中国的文化几乎全都经由朝鲜传入日本。可以认为,今天残存下来的大多数上古时期的金石文字是出自来日本指导或移居日本的有教养的朝鲜人和一部分中国人之手。

奈良时代以前的金石文字在艺术上已十分成熟,所以那是显示日本金石史顶峰时期的物件。日本最古老的金文是法隆寺大殿内药师如来佛背光圈上的铭文和释迦佛背光圈上的铭文,这些铭文的艺术已经相当有水平了。其实观其书法特点就能觉察它与初唐时褚遂良的《雁塔圣教序》相近,应是遭到火事后的造像和铭刻。可以说这也是法隆寺重建说的有力佐证。法隆寺内其他佛像的造像样式也与六朝、北魏相同,铭文的书法也与北魏的书体、隋朝的写经一脉相承。

推古天皇十八年,高丽僧昙征来日本,传来了纸和墨的制法,因此可以肯定,书法的发展也有了一个跃进。从这一意义上来说,昙征的来日给日本的书法带来了一大转机。

建于大化二年(646)的《宇治桥断碑》,刻于天智天皇七年(668)的《船首王后墓志铭》,公元681年建立的所谓“上毛三碑”(《山之上碑》、《金井泽碑》、《多胡郡碑》)中的《山之上碑》,从其书法的风格和书法的技巧来看,都十分出色,极有可能是出自移居日本的移民之手。

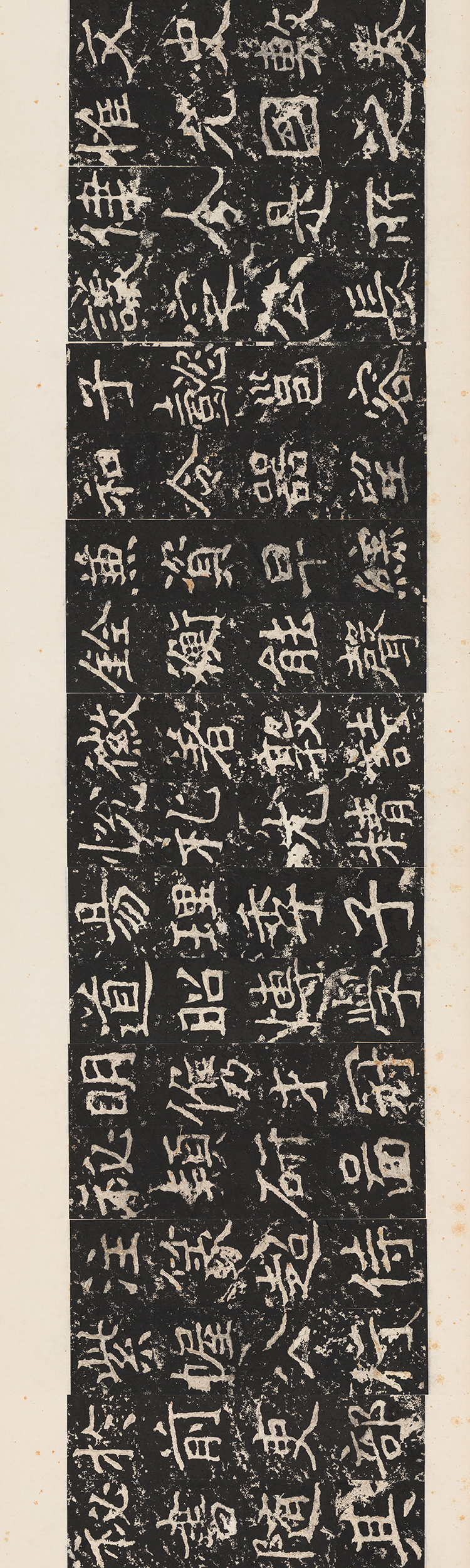

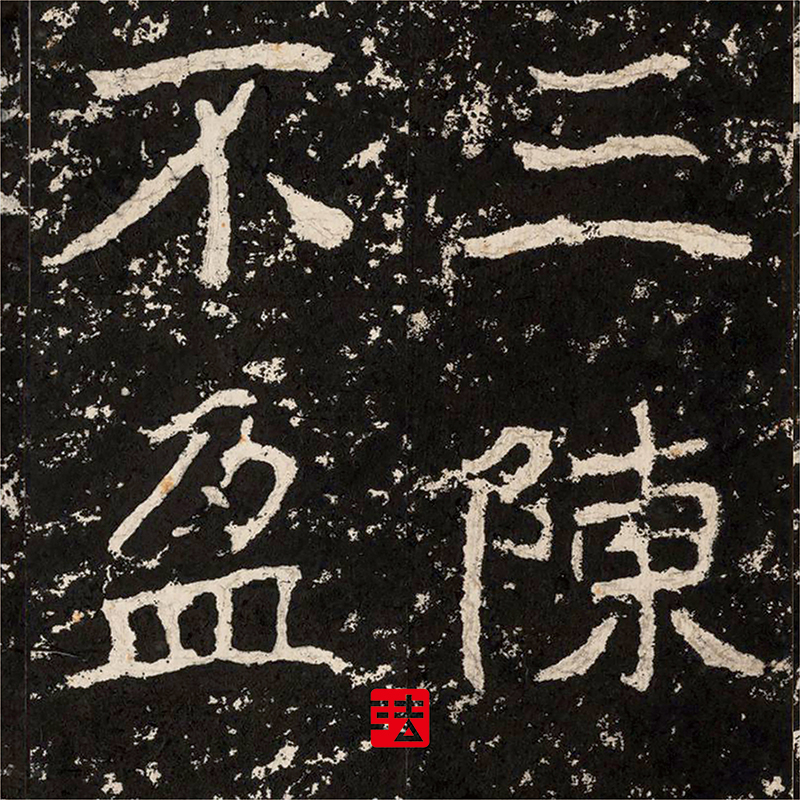

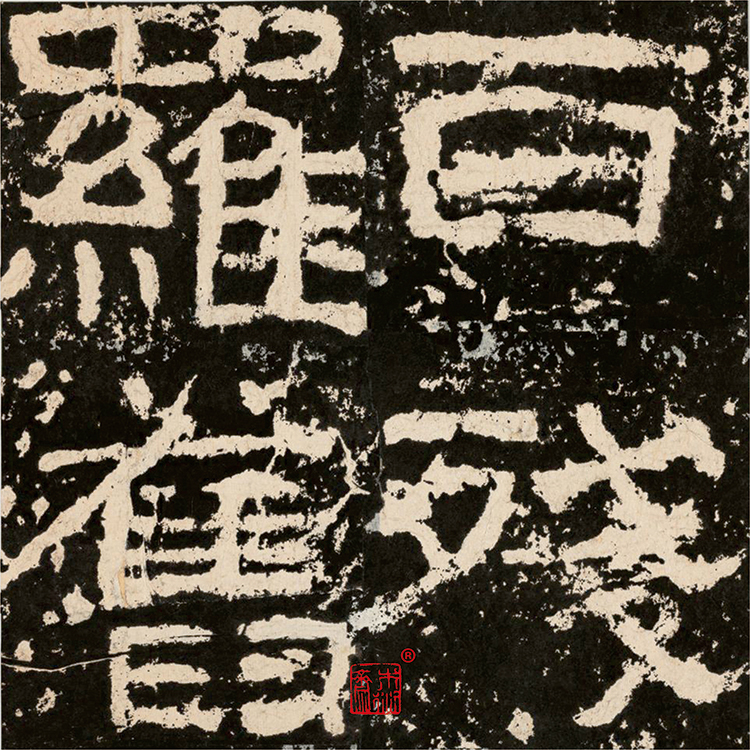

“日本三古碑”(《多贺城碑》、《多胡郡碑》、《那须国造碑》)之一的《那须国造碑》的碑端刻有“永昌元年”的字样,此是唐朝则天武后的年号,碑的形式也受到朝鲜碑的影响,可以认为这便是中国移民所撰所书。发展到奈良时代的和铜四年(711)大概是为了纪念设置多胡郡而立的《多胡郡碑》时,可以看出这《多胡郡碑》已和北魏时期郑道昭的《郑道昭郑文公羲下碑》十分酷似。

由于《多胡郡碑》的“胡”字有“夷狄”的意思,这多胡郡可能是集结了众多的外邦人形成的。《多胡郡碑》所在的群马县甘乐郡在碑文中为“甘良郡”,可见早先是叫“甘良郡”。从这一郡名来源于同音的“韩”字来看,此碑有可能是出自长期居住在日本的朝鲜人或中国人的手笔。

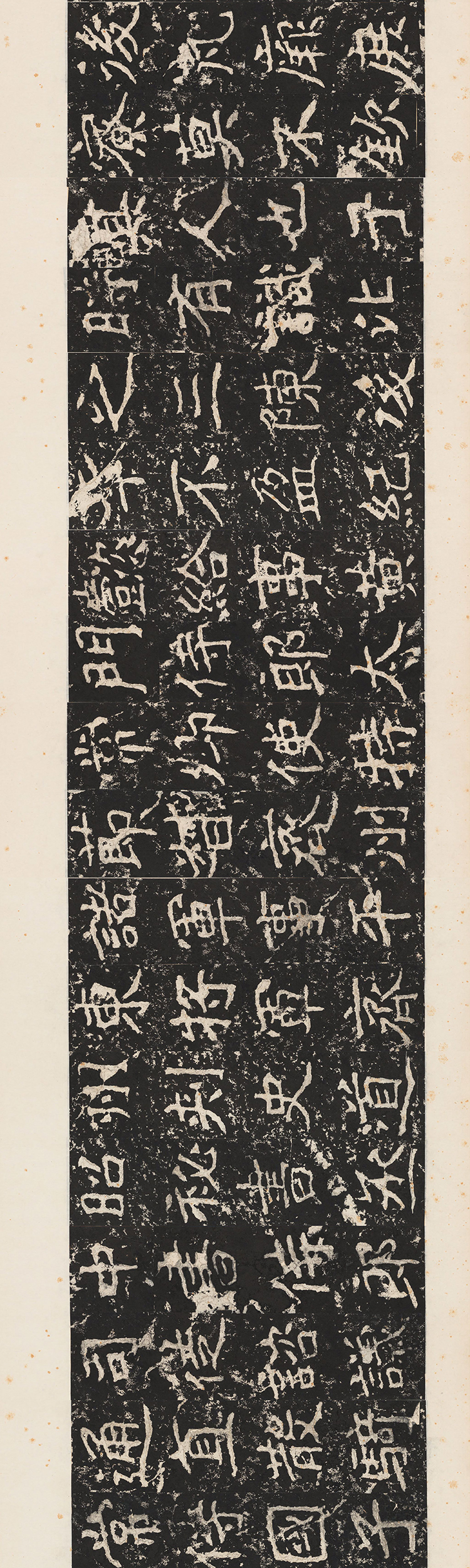

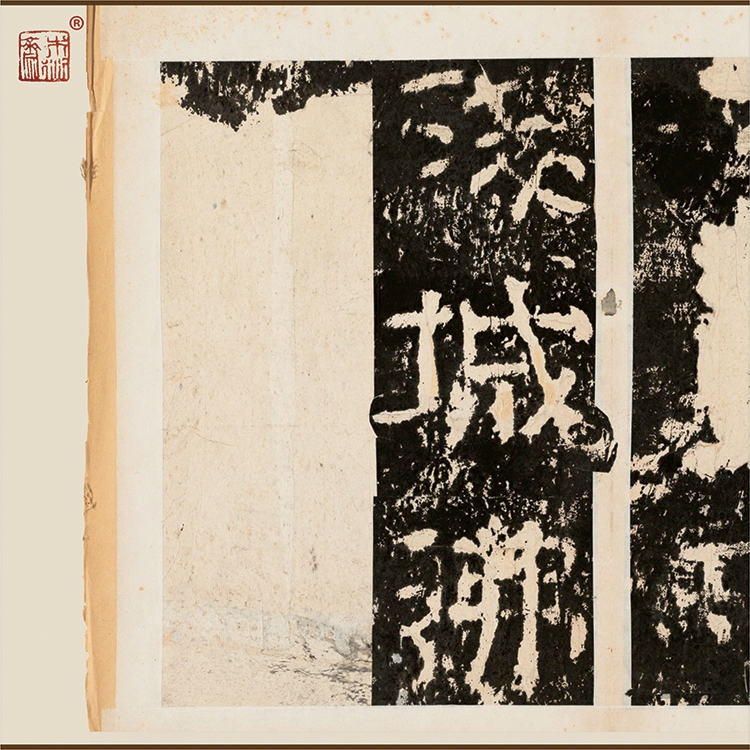

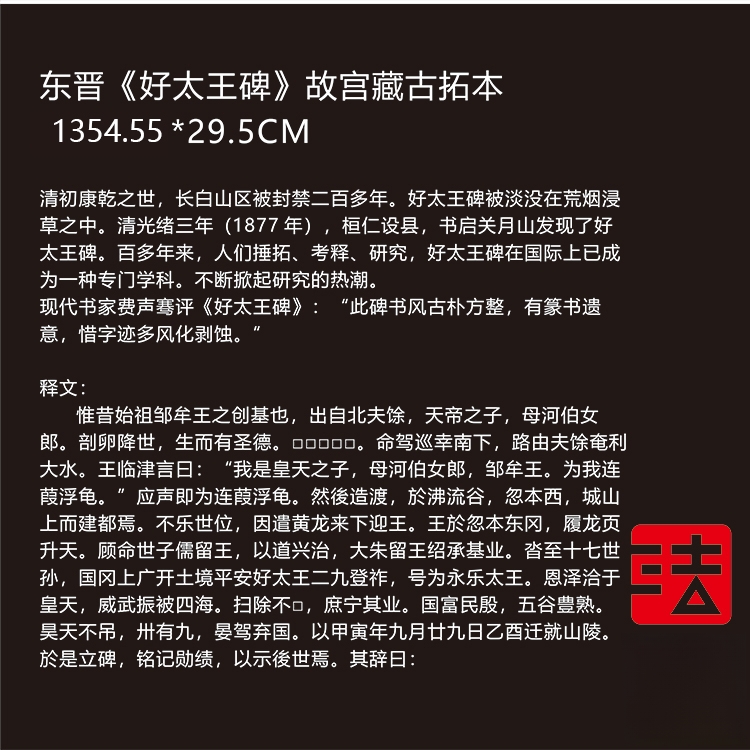

下列的朝鲜诸碑很可能是这些碑文的书法源渊:首先是在日朝文化交流史上闪烁光辉的《东晋好大太王碑》(广开土王陵碑),还有《牟头娄墓志》、《平壤城石刻》、《武宁王陵买地券》、《砂宅智积堂塔碑》、《昌宁真兴王拓境碑》、《新罗真兴王巡狩碑》、《南山新城碑》、《皇福寺塔铜函铭》、《永川菁堤碑》等等。不过除《好大王碑》外,其余诸碑在日本似乎不大介绍,由于这些碑文的书体都有共同的特征,可见这种六朝、北魏时期的书体才是最早在日本生根的书体。

4、推崇王羲之

和铜三年(710)日本迁都于奈良(平城),中国此时正处于唐玄宗开元年间的盛唐时期,所以我国有很多遣唐使、留学生、留学僧等渡海赴唐,两国之间的往来使唐朝文化的输入与年俱增,王羲之的法书代替六朝书体在日本流行,这也是顺理顺章的事。

当时日本上下各阶层的人普遍都知道书法大家王羲之的名字。人们对王羲之的书法究竟欣赏赞美到何种程度呢?从《万叶集》里把“羲之”或者“大王”读成“手师”(即书法家)便可明了。“羲之”当然是指王羲之,“大王”是为区别于“小王”而称叫的,“小王”是王羲之的第七子王献之。

在奈良时代,由于遣唐使的派遣频繁,唐朝文化给日本的政治、学术、艺术等方面带来了极大的影响,众多的名迹传进了我国。《唐大和尚东征传》一书上记载有:“王右军真迹行书一帖,小王真迹行书三帖,天竺末和等杂体书五十帖……”十分明显,鉴真和尚在天平胜宝六年(754)来日本时,王羲之和王献之的真迹也传入了日本。

《东大寺献物帖》五卷是光明皇后在圣武天皇的七七忌日把天皇溺爱的遗物献给东大寺的账目,凡下列五项:

(1)国家珍宝账目 天平胜宝八年六月二十一日

(2)各种药物账目 同年同月同日

(3)屏风花毡账目 同年七月二十六日

(4)大小王真迹账目 天平宝字二年六月一日

(5)藤原公真迹屏风账目天平宝字二年十月一日

(待续)

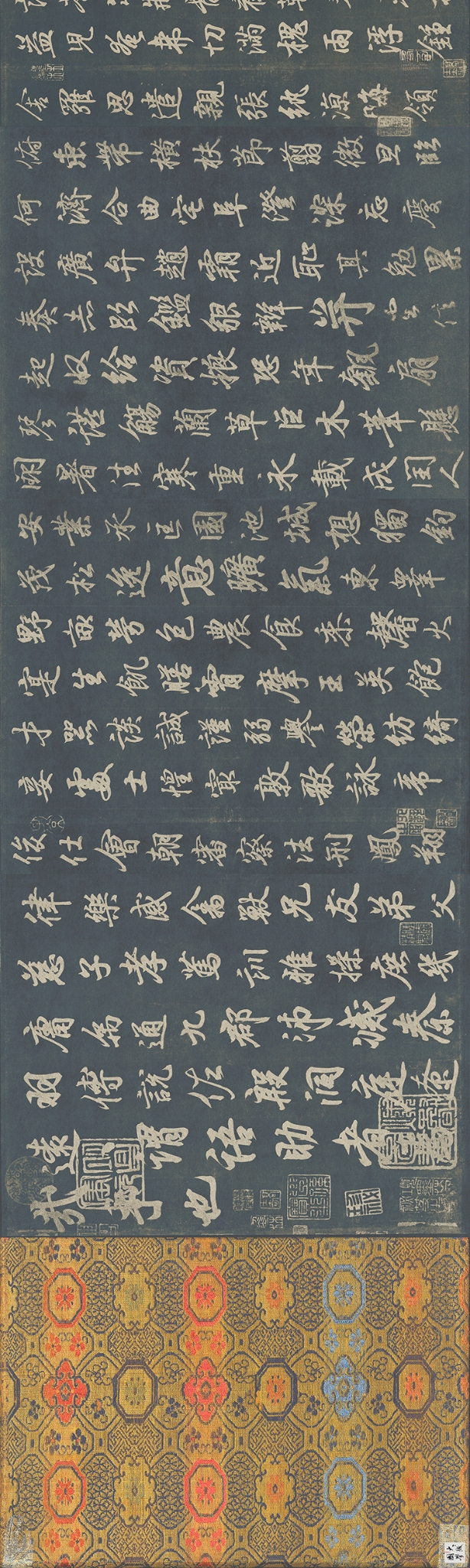

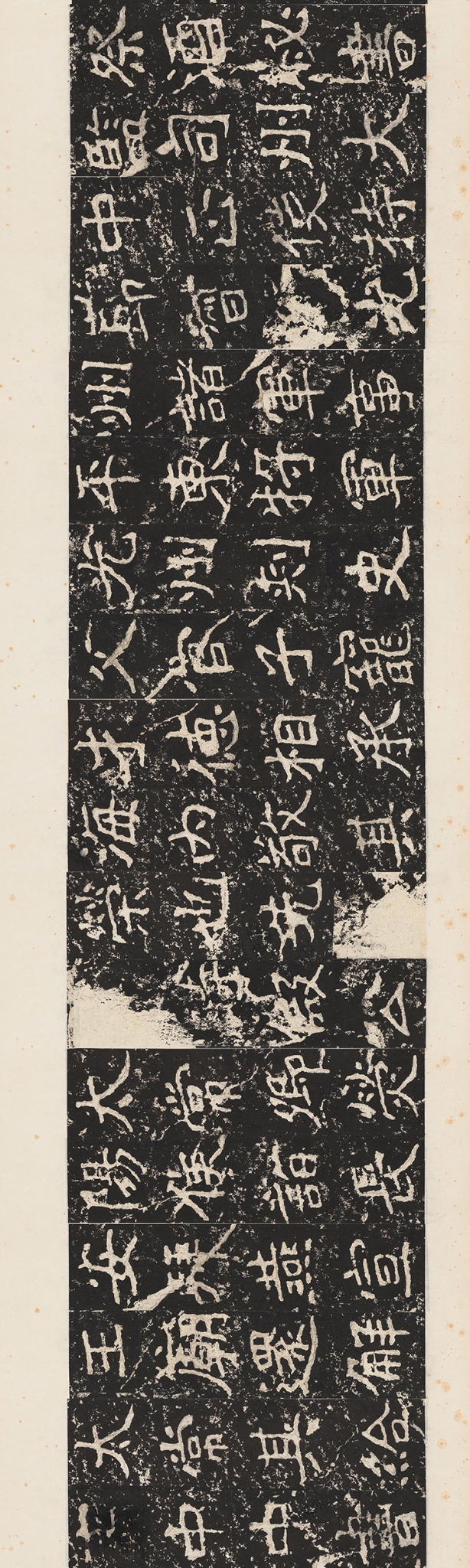

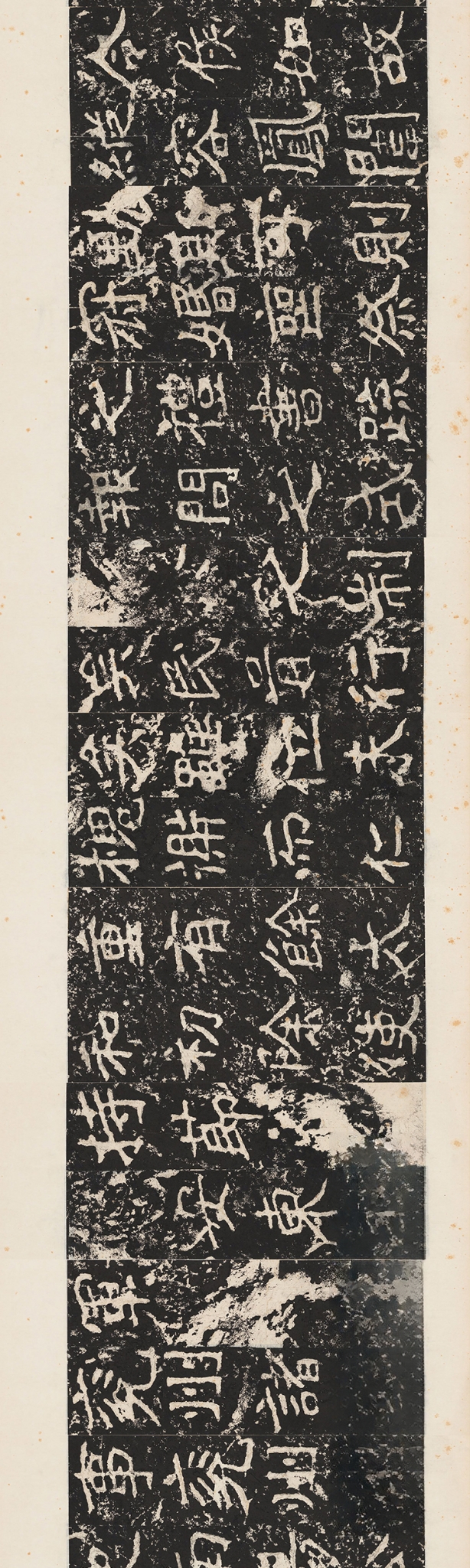

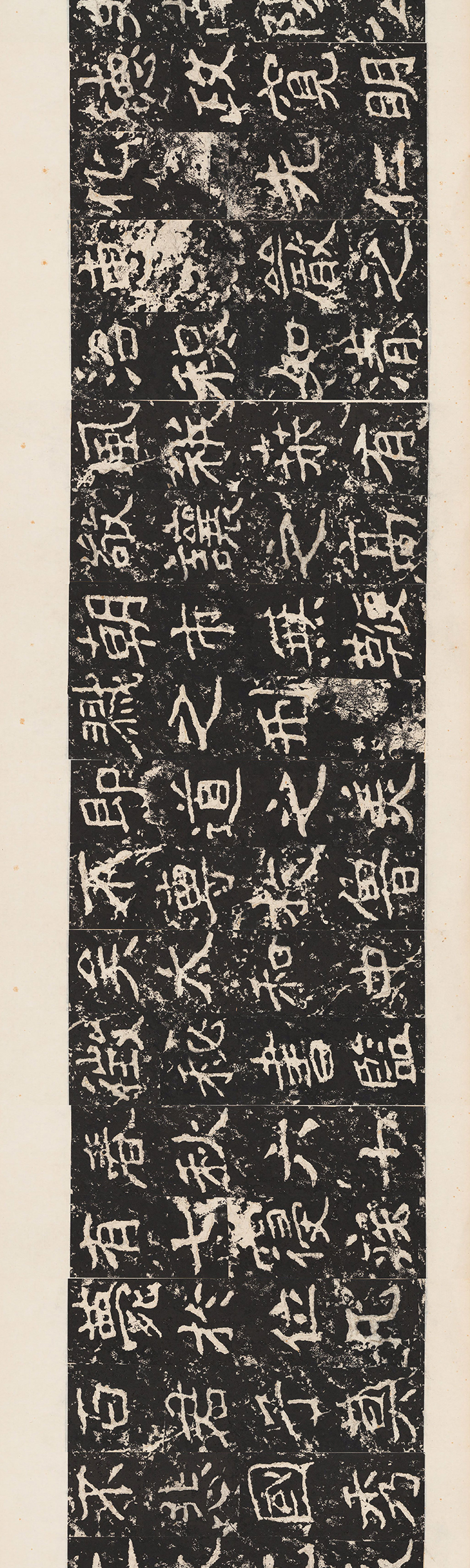

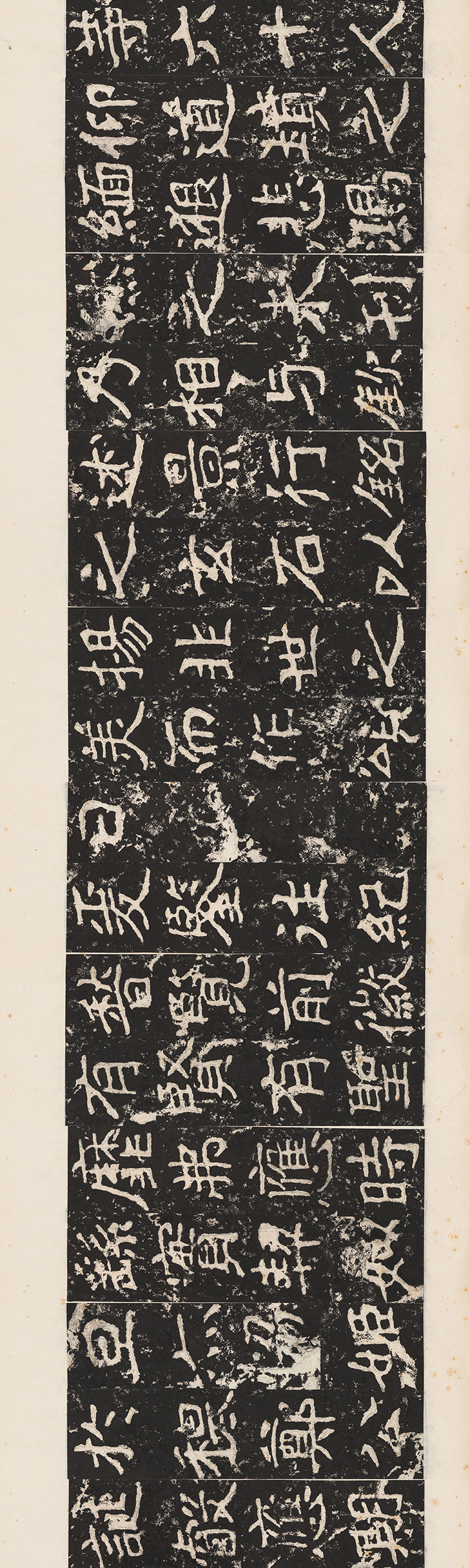

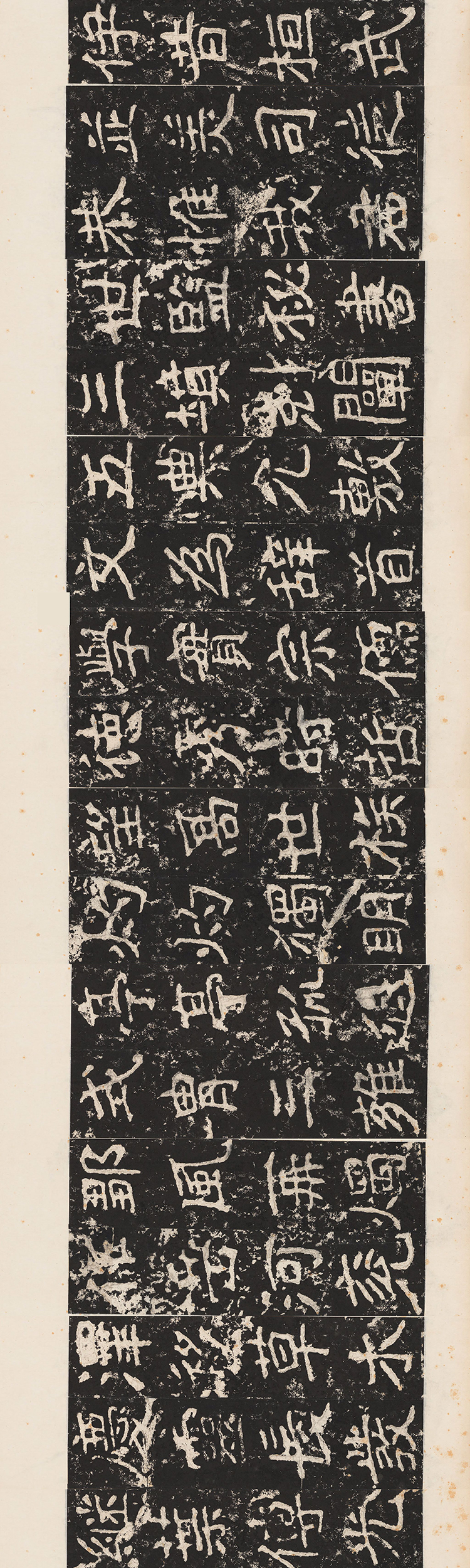

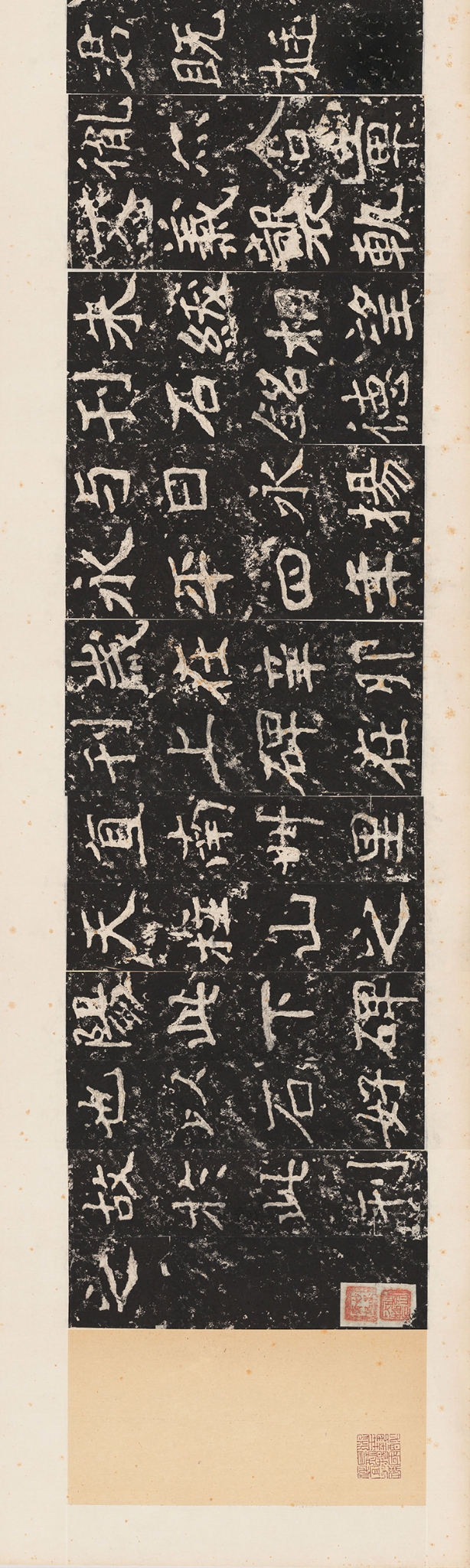

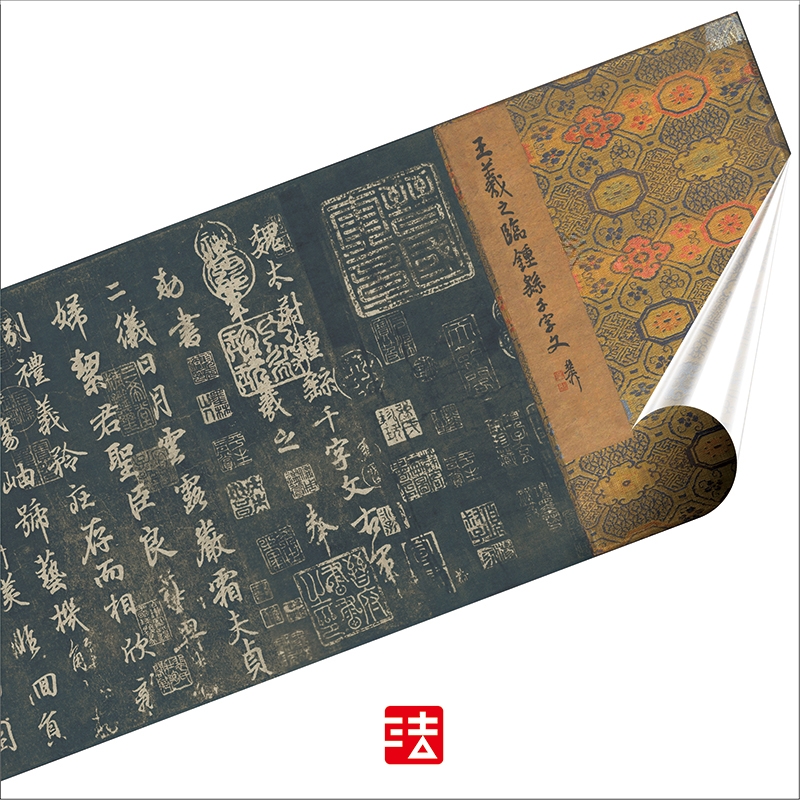

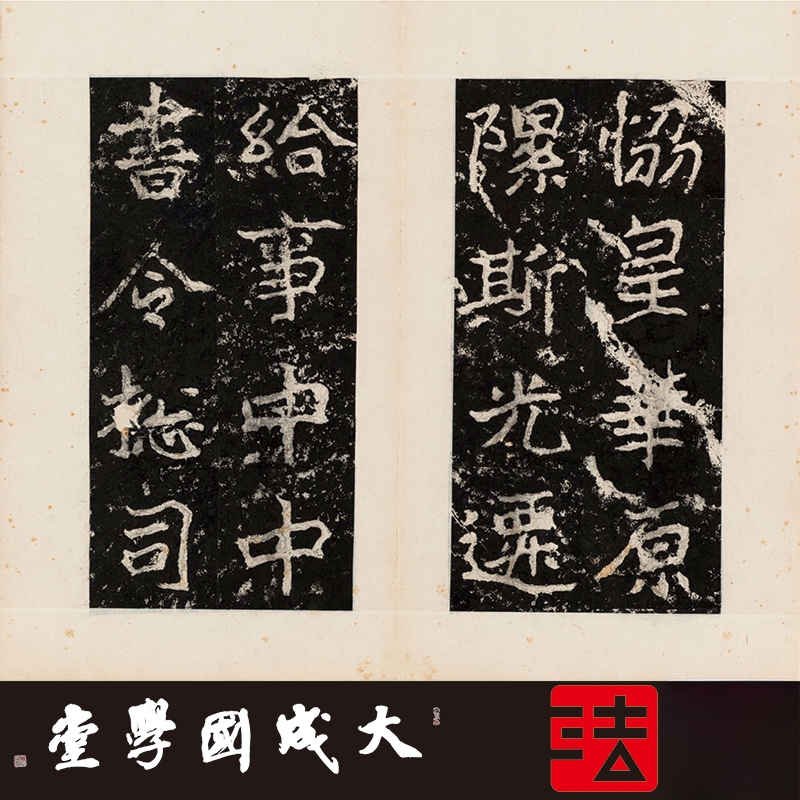

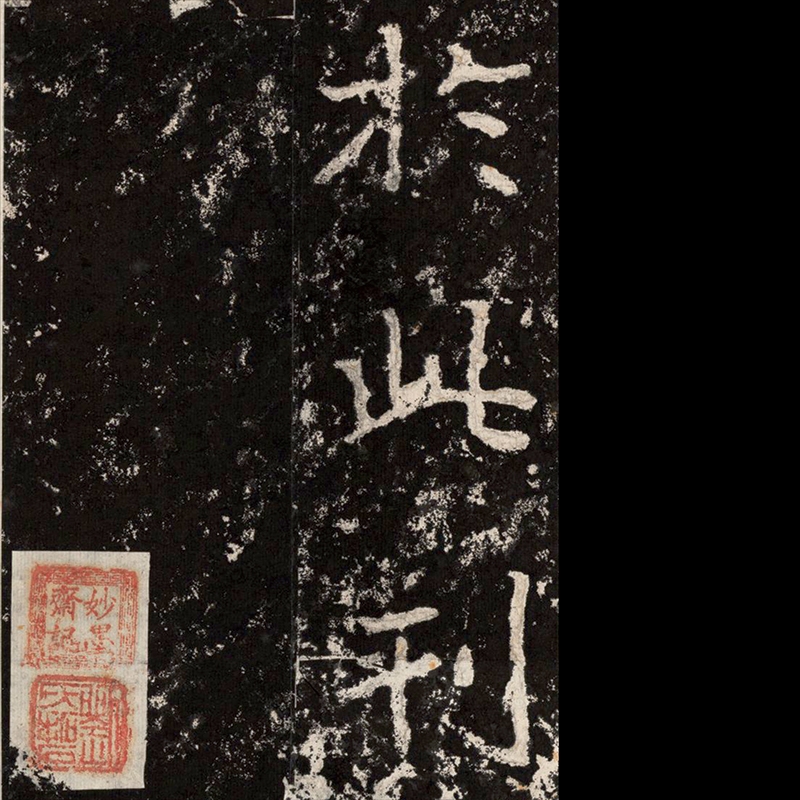

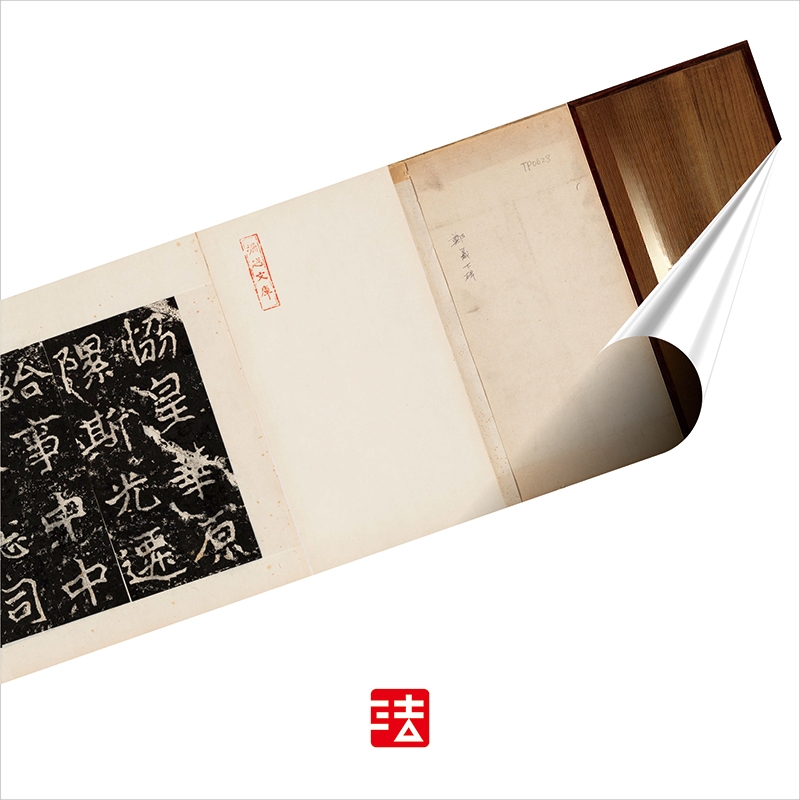

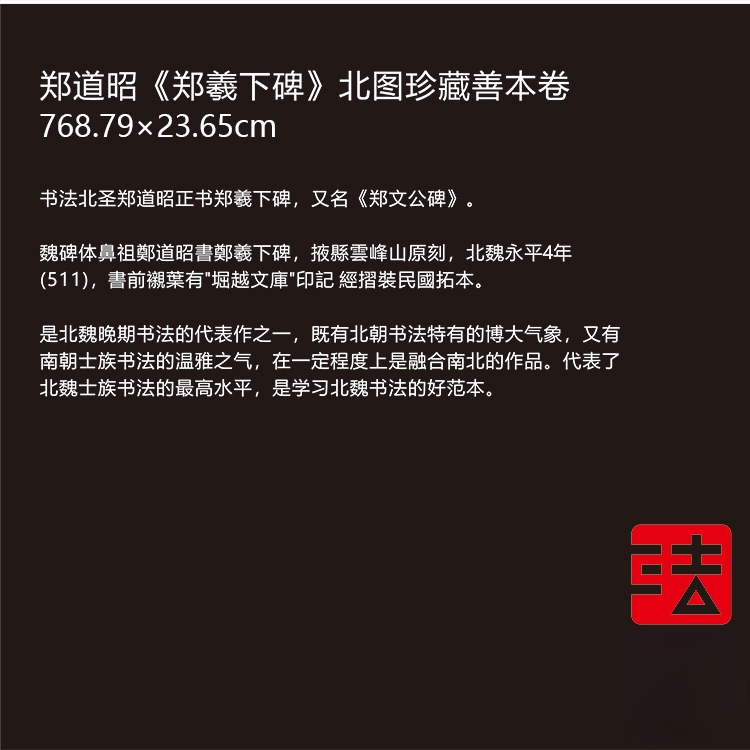

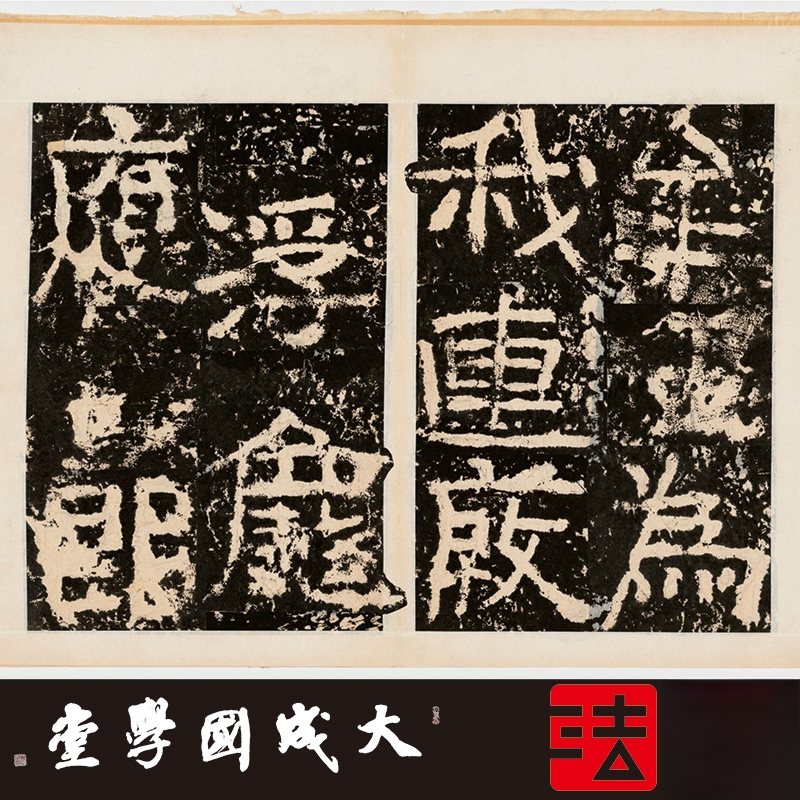

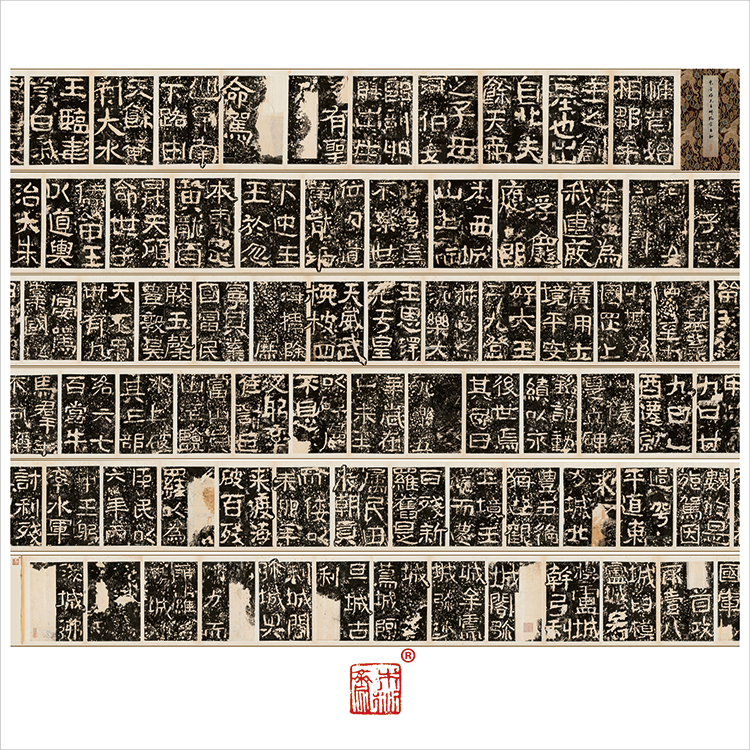

我们将《王羲之临钟繇千字文》、《郑道昭郑文公羲下碑国图珍本》、《东晋好大太王碑故宫古精拓本》精确复制,作为极其重要的“法帖3.0”藏本以飨书友!请注意,“法帖3.0”出品是原汁原味、无限接近原件超精复制品,不是网上通行的严重调色的低精度图片印刷形态!

欲购专业级《王羲之临钟繇千字文》、《郑道昭郑文公羲下碑国图珍本》、《东晋好大太王碑故宫古精拓本》超清复制件的书友,可点击下面商品卡,品鉴与激赏!