说起台北所在的台北盆地,很难找到一个准确的词来概括。论面积,台北盆地不如台中盆地;论富庶,不如台岛西南的嘉南平原;论开发历史,也不如屏东平原。但为何却在最近的两百多年时间里异军崛起,成为台湾岛上当仁不让的政治、经济、文化中心呢?带着这个疑惑,笔者查阅了不少资料后才豁然发掘,台北崛起的底蕴就在其所在的台北盆地。

台北盆地的基本盘画像

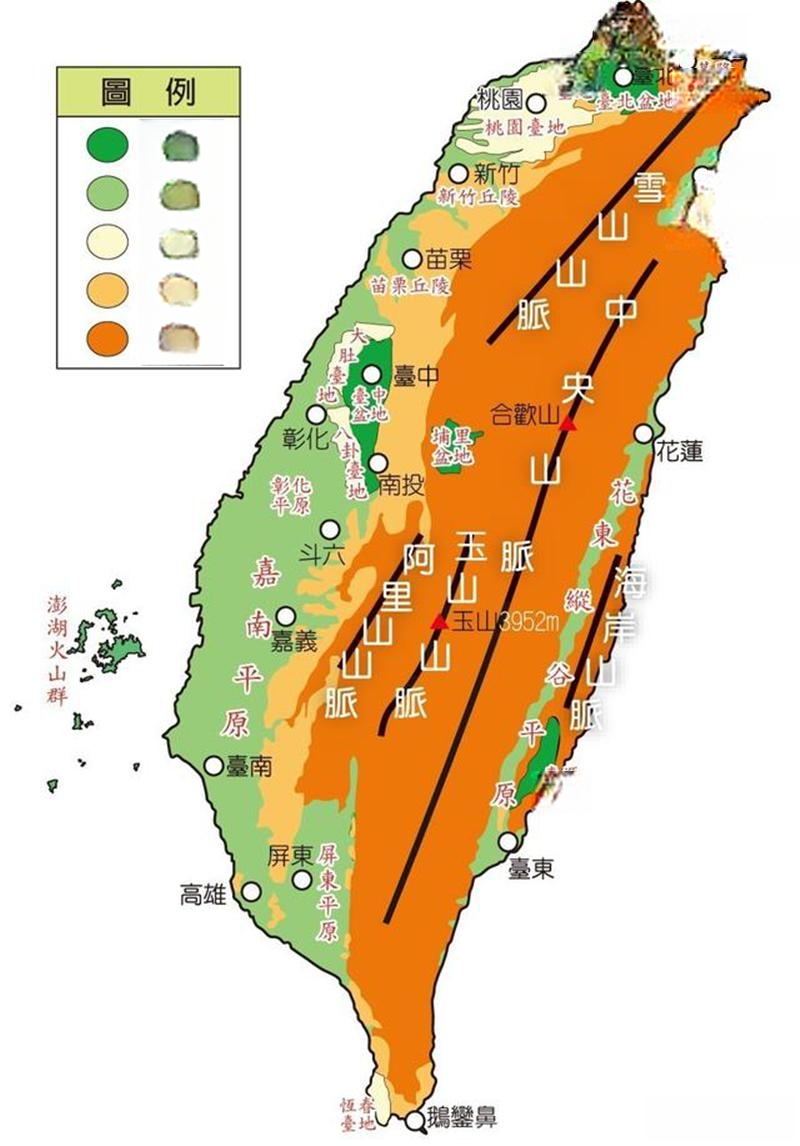

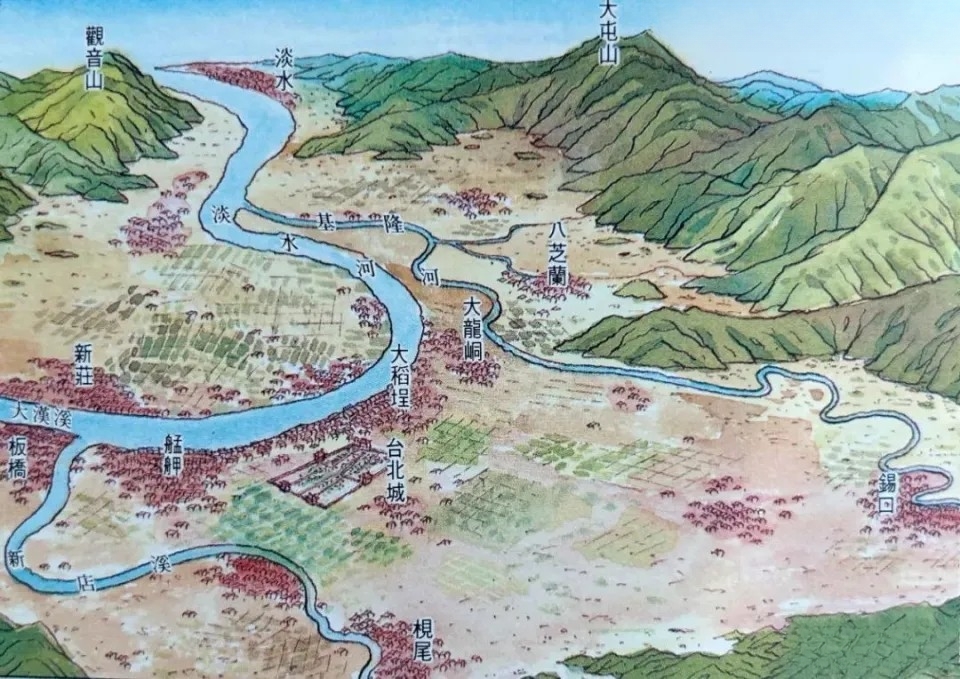

台北盆地是台湾岛上的第二大盆地,面积约243平方公里,北以大屯山火山群为界,东部和南部被雪山山脉的余脉形成的丘陵所环绕,西有基隆竹南丘陵的观音山、林口台地等围绕,周边长约70公里,形状完整。整个台北盆地地势低平,除山麓与河边外,东南稍高,西北稍低。

作为一个构造盆地,台北盆地由地层断裂陷落而成,盆地四周至今遗留的许多断层线,如东南侧的台北断层、新店断层、大坪顶断层等,都是台北盆地成因的“见证人”。也由于断层下陷的原因,从东南、东北方向发源而来的基隆河、新店溪、大汉溪不断在这个巨大的低洼处冲击、沉积,最终随着大量泥沙不断充填,台北盆地初现雏形。

而作为台北盆地命脉水源的“母亲河”——淡水河也在汇合基隆河、新店溪、大汉溪等溪流后,在冲开观音山和大屯山的阻拦后汇入台湾海峡,石门以下的河床不但平缓,而且十分宽阔,再加上充沛降水带来的丰富水量,使得淡水河的航运在全盛时期,舟楫甚至能航行至大汉溪,而这已经深入到了台北盆地的内部。这一优势,是更长,流域面积更大的浊水溪、高屏溪所不具备的。

台北淡水河的渔人码头

而台北市就坐落在台北盆地中央的淡水河畔,依山傍水。大汉溪与新店溪在艋舺交汇成的淡水河,也就成了台北的主旋律;而蜿蜒迂曲的基隆河,则构成她柔美的副调,这三条河流分别从西、北、南三面围绕着台北市,可以说既占山势,又得“水利”。要知道在工业革命前,水运可是人类最为便捷、可通达最远的交通方式,而临水而居,解决水源问题,又是古代先民生存的首要条件。

台北淡水河畔

所以历史上,世界上许多繁华的大都市都往往坐落在大河边,如泰晤士河畔的伦敦,塞纳河畔的巴黎,多瑙河畔的维也纳、渭河畔的长安城、黄河伊河畔的洛阳城、长江之畔的南京城...,而台北也借着淡水河的航运便利优势,从寻常的村庄聚落脱颖而出发展为城市的雏形。

闽粤移民开发台北平原

这个崛起的故事,从300年前徐徐拉开了序幕。清康熙四十八年(1709年),泉州“垦号”陈赖章申请开垦“大加纳堡”(今台北市中正区一带)。他召募大批福建移民,在风光如画的淡水河畔盖起了家乡的房舍,第一个汉人的村落——“新庄”出现了。但也只能算作后来者,因为早在史前时代,以泰雅族、阿美族、达悟族和卑南族等为代表的原住民族群就来到了台湾岛,台北盆地正是平铺族“凯达格兰人”的居住地。

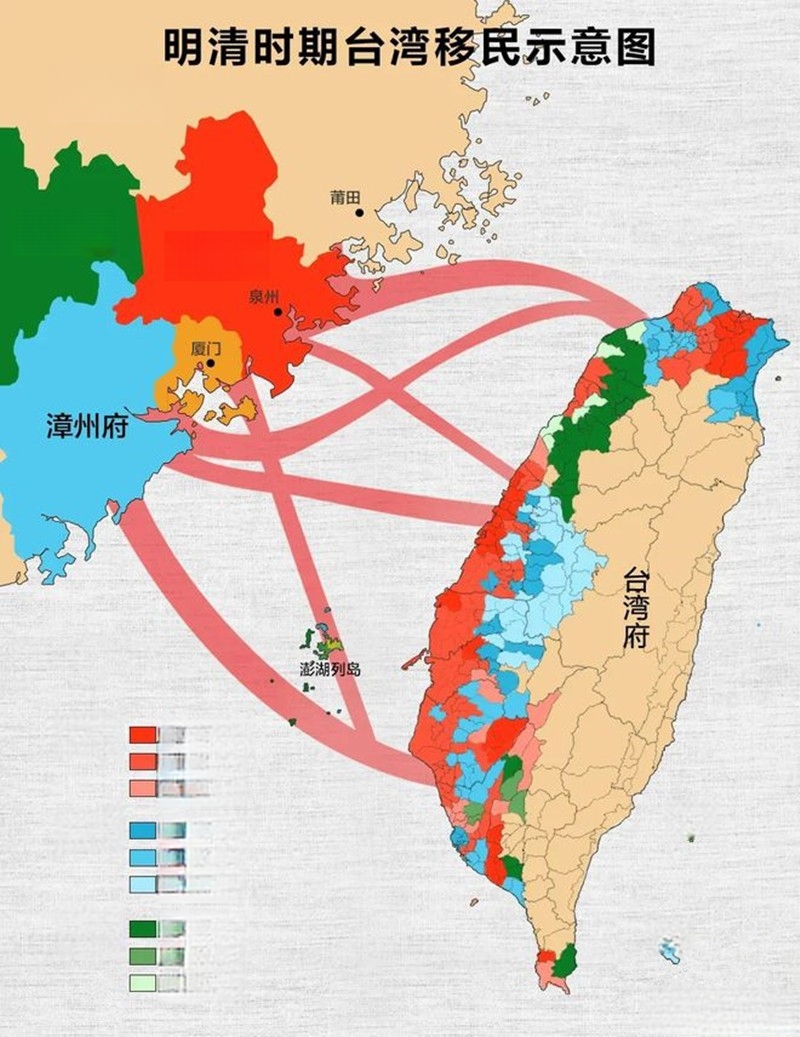

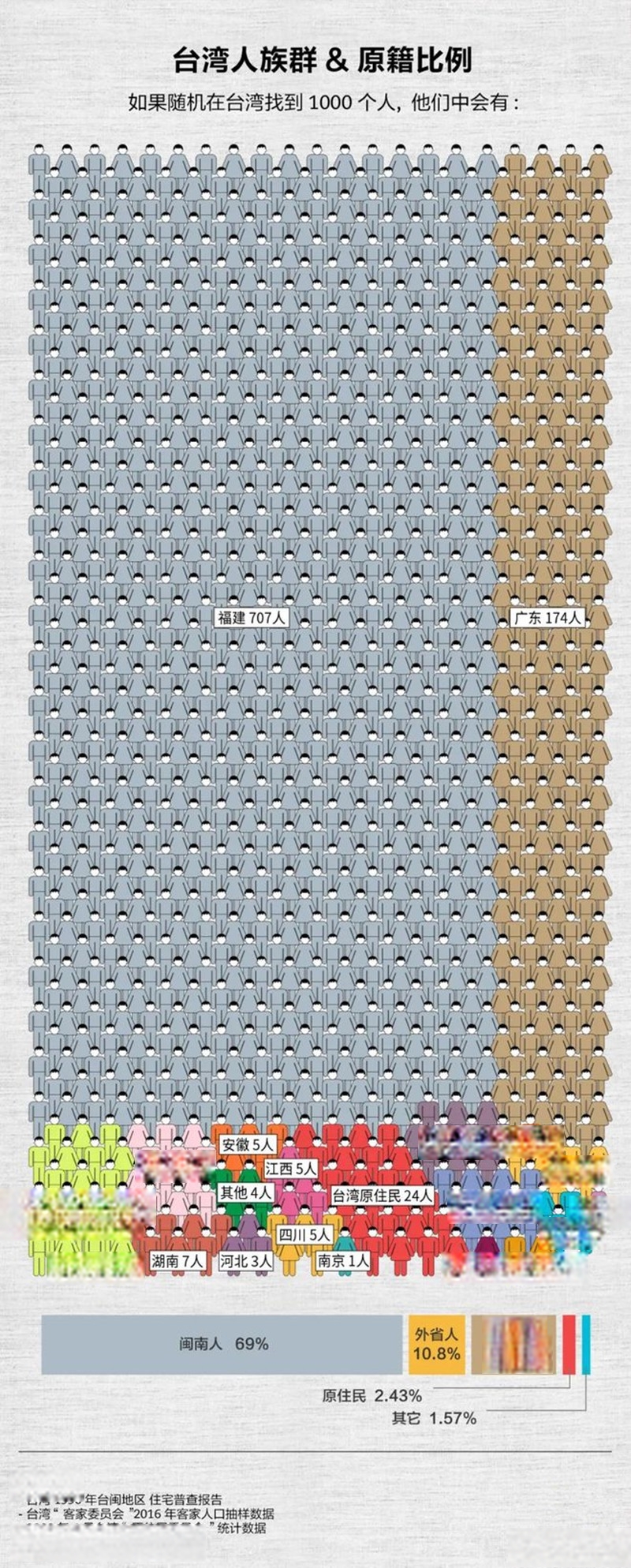

但自18世纪清朝中后期来自大陆的汉人移民不断地迁入,成为了台湾岛的绝对主力。据史料记载,在1833年,台湾人口已经达240万左右,其中原住民仅约10万。至1895年时,原住民仍然维持这个数字,但闽粤移民及其后代却激增至300余万人。从这个角度来说,台湾近代史即是一部移民史。

艋舺龙山寺,堪称台北市的信仰中心,前来朝拜的人络绎不绝,香火鼎盛

在移民心中,对尚未开发的台湾岛充满着各种关于财富、土地和权势的想象,但实际情形却浸满着血与泪。因为当时的台湾岛上并非是黄金遍地之地,相反祖居于此的原住民还处在茹毛饮血、刀耕火种的阶段,语言不通,二者沟通困难。为了生存而不断开荒,移民与原住民冲突不断。在《俎豆同荣》一书中,作者借着林佑藻母亲之口,叙述了一段福建泉州的晋江、惠安和南安移民初来台北盆地时,与原住民的一段冲突。

有兴趣的可以找来看看,故事有些《农夫与蛇》的意味,结局是福建泉州移民战胜了原住民,赢得了台北盆地,原住民被迫迁徙至台湾的中央山脉深处。站稳脚跟的福建移民,往往会按照地缘关系聚集在一起,既按照祖籍,按照同乡组成了新的社会群体。其实这也好理解,毕竟同乡在语言、风俗习惯上相同,易于相互照应,共同开拓、防御外来侵扰。

但以祖籍、同乡聚集也是一把双刃剑。同乡之间会互帮互助,但在遇到异乡族群时,就不那么友好了。所以在进入台北盆地早期的移民群体中,漳泉(福建漳州与泉州)移民械斗、闽粤械斗格外频繁,以至有了“三年一小反, 五年一大反”的民间俗语。据台湾历史学者薛化元先生的保守估计,仅在晚清大规模械斗便多达60余次,小型械斗更是不计其数。

台北轮廓的三足鼎立:台北府城、艋舺、大稻埕

造成这种现象的根本原因就是对经济利益的争夺。深究这点,就要从组成台北的三大部分来讲了,繁华的台北城,实际上是由三个部分组成的,除了清政府建造的台北府城,还有艋舺和大稻埕两地,它们在淡水河边呈三足鼎立之势。其中台北府城建成于1884年(光绪十年),是当时历来“消极治台”的清政府一反常态,倾力打造规划的最后一个府城,仅城墙就耗费了30余万根上好石材。

可惜的是20年后它便被侵占台湾的日本人拆毁殆尽。而艋舺,亦称“番薯市街”,所谓的“艋舺”,其名源于平埔族原住民的独木舟发音,类似Manga。淡水河边的独木舟,预示了它未来的兴盛将与艋舺码头的河港贸易相关。来自福建泉州晋江、惠安和南安的移民赶走了原住民,在这里经营茶叶、稻米、中药材、布匹等生意。凭借着淡水河支流三水相会的水运条件,加上沿岸地形有利于码头的设置和市街的扩展,逐渐成为了台北盆地的货物集散地。

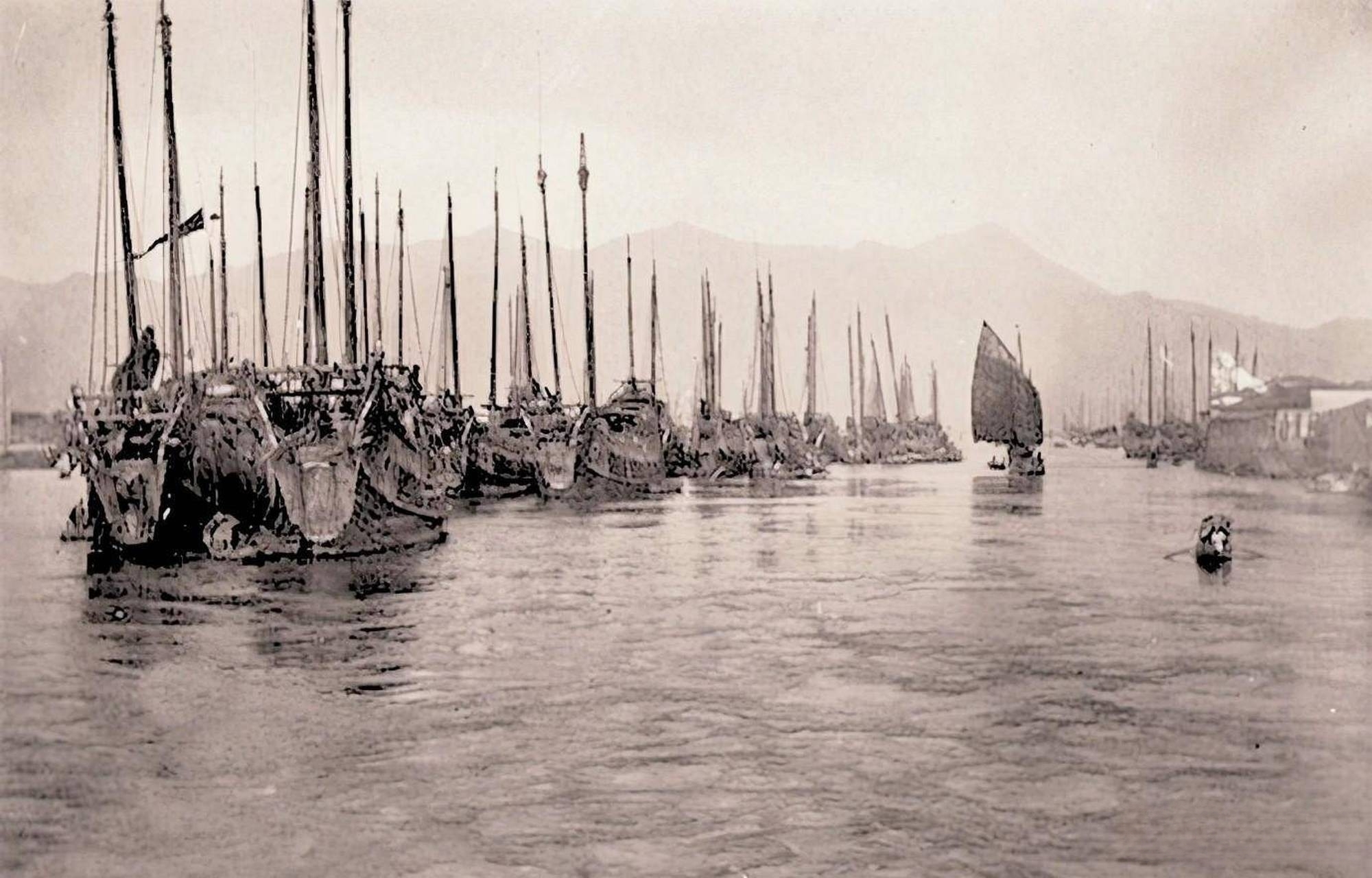

清末时淡水河上停泊的货船景象,浩浩荡荡。

当时的淡水河流域,森林茂密,水源充足,河床也较深,大型帆船出入十分便利,来自台北盆地的货物可以沿淡水河顺流而下,进入台湾海峡,抵达海峡对岸。于是在这些有利的条件下,艋舺与大陆的贸易愈发兴盛起来,通航的口岸,也从福建沿海扩大到福建、浙江、广东三省。

清末的大稻埕港口,当艋舺码头因河港泥沙淤积而衰落,大稻埕逐渐取而代之,成为台湾全岛最重要的商贸窗口。

到了清乾隆二十四年(1759年),原设在淡水的“都司”移驻艋舺,这里逐渐成为台湾北部的政治、军事和经济中心。当时台湾民众中流传着“一台二鹿三艋舺”的说法,“台”是指曾长期作为台湾全岛政治经济中心的古城台南;“鹿”是指位于台湾中部西海岸的彰化鹿港,曾一度垄断大陆与台湾的海运交通。艋舺是后来居上,逐渐有了取代台南与鹿港的趋势。

艋舺和大稻埕两个区域,与台北府城呈三足鼎立之势,共同构成了清朝时的台北。

至于大稻埕,其崛起则是因为茶市,由于淡水河东岸有肥沃的土地,可以辟为良田,而且附近山水相间,十分有利于茶树种植。1868年(同治七年),苏格兰商人约翰·陶德来到艋舺。陶德是首位来台的洋商,他再三考察了台湾的情形后,将福建安溪茶引种至台北盆地的丘陵地带,并在台湾淡水开设了宝顺洋行,想借助艋舺商贸重镇的运输优势,但占据艋舺的三大姓,却保守的群起议,阻其开业,并捣毁约翰·陶德的住所以及工厂设备,最终酿成死伤惨剧。经此“艋舺租屋事件”一案,之后鲜有洋商敢于问津艋舺。

20世纪30年代的大稻埕庙会,群众簇拥着城隍爷的神轿。大稻埕的建筑风格与艋舺截然不同,华洋杂糅是主旋律。

于是茶树种植中心便转到了艋舺以北的大稻埕,大稻埕凭借更具开阔的地形迅速发展起来,到19世纪下半叶,台湾北部广植茶树,茶叶商人汇集,茶行、茶厂和茶馆多达100余家,大稻埕成为台湾一大茶市,其商业繁荣程度甚至超过艋舺。在这个背景下,清廷决定在艋舺与大稻埕间的田野地,兴建台北府城作为行政中心。台湾建省后,台北终于取代台南,成为全台首府。

台北淡水河

今日的台湾省首府台北市

这就是台北蛰伏两百多年,依托淡水河带来的航运便利,和台北盆地赋予的茶叶种植、贸易优势,后来居上,超越台南、台中,成为台湾省首府的历程。如今时过境迁、沧海桑田,淡水河随着淤浅,航运优势转让给了基隆港,但随着铁路贯通台岛南北,以及国民党败退台湾后,随其而来的150余万人外省人涌入,台北成为了一个多元文化的熔炉,深刻影响着台湾岛的颜色。

上期回顾:打破地理隔阂,沟通海峡两岸的海底隧道、跨海大桥何时能够落地?

备注:本文是《海上长城or困龙岛链》系列的第20章原创作品,仅为一家之言,转发请注明【著作权归原作者所有及出处】,严禁抄袭。另文中配图部分引自网络,如有版权私联请删。