热点推荐

热门图文

点上方蓝色字体一键关注书画 | 篆刻 | 鉴藏 | 国学 | 人文 | 历史

来源 l《中国书法报》514期

作者 l 方斌

作为中国印章史上的重要内容,篆刻创作的主流在明清时期,民国以降得到继承、创新和发展。明清时期的印章篆刻,是一项内容与形式都十分独特的艺术创作。而宋元以前的中国印章,则主要突出凭信作用、故而内容与效用方面的表现相对单一。那时的印章制作皆出自工匠之手,官印各有定制,私印的多样性主要取决于工匠的巧思,就主观创作而言,尚不能完全称之为艺术行为。

大体从宋元时期开始,古代印章的搜集与欣赏成为一种主动行为,并出现了《集古印格》《宣和印谱》《古印谱》《古印式》等早期印章著录。这些著录对古印形制、印文等多方面的审视和推崇,已表现出某种创作思想的萌动。在书画创作、收藏活动的影响下,还开始出现了专门在这些艺术品上钤盖的印章。这些印章的凭信作用虽然仍旧十分突出,但已融入赏鉴与收藏方面的内容,篆刻者的创作思想与技法得到自主表现。特别是文人书画家也开始研究印史并着手创作,治印之风遂得开启。

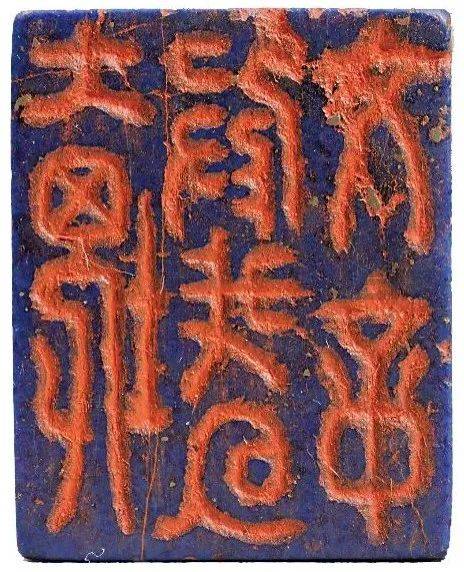

▲ 圆明主人(附原印、印面)

印面3.8厘米见方 通高7.7厘米 纽高3.0厘米

“圆明主人”印,寿山石质,狮纽方形玺,汉文篆书。该玺为雍正帝皇子时期所制,大致刻于康熙四十八年(1709)以后,因是年康熙帝把畅春园北赐给皇四子胤禛,并“赐以园额曰‘圆明’”,此后雍正便以“圆明主人”自居。“至若嘉名之赐以圆明,意旨深远,殊未易窥。尝稽古籍之言,体认圆明之德。夫圆而入神,君子之时中也。明而普照,达人之睿智也。若举斯义以铭户牖,以勖身心,虔体天意,永怀圣诲。含熙品汇,长养元和,不求自安,而期万方之宁谧;不图自逸,而冀百族之恬熙……”则“圆明主人”之蕴义可知矣。此玺曾钤于《御选语录》之《御制总序》及《御制序》后。

用于篆刻创作的印材多种多样,有石、玉、牙、骨、角、竹、木、金属等,且以各种石材居多。相传王冕治印,就曾以花乳石为印材。印石中以浙江的青田石、福建的寿山石为最常见,它们颜色多变,质地细腻,美观而易施刻,其中又多有如田黄、鸡血及各种纯净的名贵冻石。由于石材易取、易治,不同的纹理、色泽又可以满足不同的审美需求,便于人们的创作发挥和收藏欣赏。印石的应用,为石章篆刻提供了发展契机。以大量石材治印始于明代晚期,篆刻创作也正是勃发于此。

明代后期印章篆刻创作的代表人物,有文彭、何震、苏宣、归昌世、汪关、朱简、程邃等。尽管诸家篆刻技法与表现不尽相同,但他们的创作思想却基本上是一致的,那就是宗秦汉印风,尤其在理论上侧重秦汉印章的正统性。不过,明末印章篆刻虽有苍朴的特点,却仍未表现出秦汉印章的整体风貌,对古玺印的认识尚处于单纯理解阶段。但秦汉之风的提倡,却为篆刻的发展指明了方向。明末以至于清初的篆刻家,对后世的影响主要在于开启篆刻创作先河,对于石章艺术的发展起到了极为重要的倡导和推动作用。此后,印章篆刻艺术蓬勃发展,至清中期达到鼎盛。

清代乾嘉时期,篆刻艺术迅猛发展,篆刻思想得到全面认识和总结,技法趋于完备成熟,篆刻名家相继而起,逐渐形成了中国印章篆刻创作的两大流派浙派和皖派。浙派以丁敬为首,蒋仁、奚冈、黄易继之,后有陈豫锺、陈鸿寿、赵之琛、钱松为代表人物,号称“西泠八家”;皖派又称徽派,以歙县巴慰祖与胡唐、王振声、董洵诸家为代表,作品风貌古朴苍劲。浙派、皖派都推崇秦汉印风,但比前期的宗秦法汉有了更全面的表现和提高。一方面,在金石学复兴的背景下,作为篆刻创作的主流人物,对金石学有了更为全面的认识,将印学研究融入金石学范畴,金石文字成了更为广泛的研究对象,诸如古印文、镜铭、陶砖、石刻、碑版文字,都被广泛审视;另一方面,各种古文、金文、碑版在书法方面受到重视,书法领域正式引入碑学,追求古拙多变,向多元化方向发展,也影响着篆刻艺术创作。篆刻思想的提升、技法的总结与创新,造就出一个繁荣的篆刻时代,也最终确立了石章篆刻作为一种特有艺术的存在。

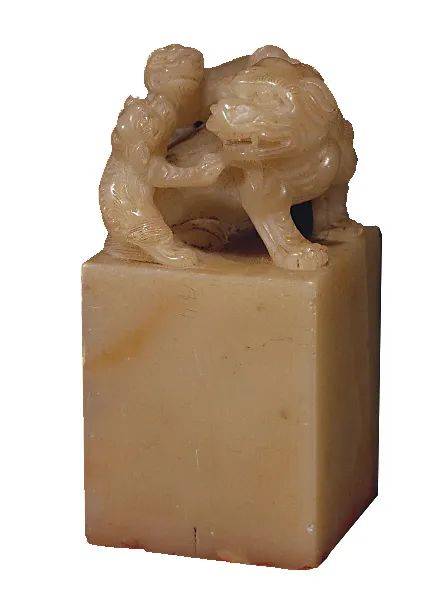

▲ 松坨白事(附原石、边款)

印面1.5厘米见方 通高6.2厘米

笺签印章。青田石质,陈鸿寿篆刻。白文,边款:“曼生作。”

陈鸿寿(1768—1822)字子恭,号曼生,浙江钱塘人。嘉庆辛酉年拔贡,曾官淮安同知。工绘画,善隶书,亦工篆刻,上继“西泠四家”,浙人一时悉宗之。官宜兴时,因其地产砂壶,曼生辨别沙质,更创制新意,自镌铭句,人称“曼生壶”。1818年辑自刻印成《种榆仙馆印谱》8册,1821年辑自刻印成《种榆仙馆印证》8册。

乾嘉时期的浙派、皖派印人,对篆刻艺术的贡献具有里程碑的意义。清中期以降,同样印人如林,不乏承前启后的大家。如篆刻名家邓琰、吴熙载等人,都精于篆隶,擅长治印,风格各成一系。及至晚清、民国,仍然名家继起,赵之谦、吴昌硕、黄士陵、陈衡恪、徐石雪、王禔、齐白石、丁世峄等皆印坛名宿。其中多有艺术奇才且篆刻自成一家之法者,印坛遂有南北之分。近代西泠印社的成立,不但使篆刻创作在思想和技法方面得到进一步交流与弘扬,而且将印学纳入全面的理论体系。

印文内容是印章篆刻的核心。虽然作品形式丰富多彩,用途也不尽相同,但根据印文内容,大致可以区分为名署印章和闲文印章两类。名署印章包括姓名、别字、室名、斋号等,又有称为“落款印”,多用于书法绘画作品,使用时有一定的规矩和法度。广义上的名署印章还包括收藏印,用于书法、绘画、拓片、书籍之上,印文中往往有“珍藏”“鉴藏”“审定”等字,收藏印中还包括志物和志事的非钤盖用印。闲文印章内容更为精彩多变,有名人语录、诗词句赋、感言、警句等,用以表现作者的胸襟意趣。不少作品内容显现出强烈的时代特征,这是某些有着较高文化素养的人物赋予闲章的属性。闲文印章有独立的,也有成套的,既可用于钤盖,也可用于欣赏、摆设或寄赠。

篆刻创作的另一基本内容是技法,包括书法和刀法的结合应用。印章笔意的表达与纯书法创作并不完全一致,方寸之间的特殊笔意往往受到客观束缚,需要作者根据自己的审美与修养去凝练,做出处理,书法造诣不同,作品的精神品位也就不尽相同。篆刻名家多为楷、隶、六书俱妙,合以刀法秀劲,故印篆工丽。刻刀又称铁笔,但在具体的运刀施刻中,却与笔法的运用绝不相同。黄易提倡的“小心落墨,大胆奏刀”,道出两者关系的要诀,成治印名言。书法是基础,是修养;刻法是手段,是修为。历来刻法之论,多立名目,正如孔白云在《篆刻入门》中所言:“亦如篆书之三十二体也,毫不足法。”刻法即运刀刻石的技法,分切刀、冲刀两法,根据文字与图案的布局、繁简、疏密、曲直而有所不同。切刀法通常表现为力度较强,更适用于印章边款的刻治,与书体的关系不大。何震在“青松白云深处”印款中以切刀刻楷书款,梁亵在“风流自赏”印款中以切刀刻篆体字,苏宣在“我思古人实获我心”印款中更以切刀法刻草体字。冲刀法是以刻刀锋角侧斜入石,多采用由内向外冲刻,锋锐前突,印文刚劲挺拔,效果爽利,更适用于结体较方正规整的印文。冲刀法同样不受印文书体的限制,邓石如在“意与古会”印款中就采用冲刀法刻篆书、草书体印款,吴熙载在“沈平章字协轩”中也以此法刻草书体印款,黄士陵在“英元曾藏”中则以冲刀法刻魏碑体书。齐白石篆刻印章所特有的感召表现,就是冲刀刻石时,加大了刀锋的角度和运刀的力度。印人作品的各自表现效果,在书法和刀法的应用方面,是实践中对两者的认识与结合。

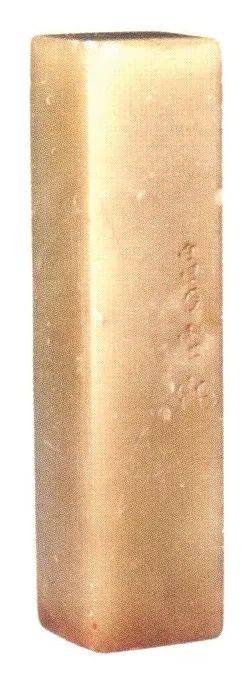

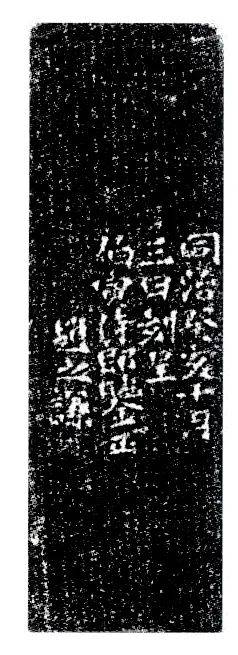

▲ 郑庵(附原石、边款)

印面2.0厘米见方 通高5.6厘米

姓名印章。昌化石质,赵之谦篆刻。印文铁线阳文。印款楷书体刻:“同治癸亥十月三日,刻呈伯寅侍郎鉴正。赵之谦。”

赵之谦(1829—1884)字撝叔,号益甫、铁三、冷君、憨寮、悲盫、梅庵等,浙江会稽(今浙江绍兴)人。精书画、刻石,为清末写意花卉大家。书法初学颜真卿,篆、隶师法邓石如,以行书见长。刻印亦师法邓石如并加以融化,自成一家,印风工整秀逸。有多种印谱传世。

明清、民国时期的篆刻印章创作,在以印面内容为主体表现的同时,其辅助形态——印款、治纽、薄意等内容,也相当丰富。印款是印章篆刻中最重要的辅助表现,与印文内容密切相关,可以直接反映印人篆刻创作的某些特殊属性。印纽在艺术欣赏方面的作用比较突出,多以动物为题材,且以兽纽为主,形态或直立,或曲体,精美细致,神韵十足。薄意属浅浮雕,具有强烈的感召力,既是石刻观赏艺术,又是篆刻印章的装饰和补充,内容有的表现花草翎毛,有的表现山林野趣,技法细腻,意境深远。康熙年间的杨玉璇和周彬是早期印章薄意创作的代表人物,他们采用的是阴刻与阳刻相结合的雕刻技法。晚清时期,潘玉茂等人开始探索深刀雕刻。民国时期,林清卿吸收了国画中的立意构图,使薄意艺术更加成熟。精美的印材辅以独具匠心的雕刻,美轮美奂,增添了篆刻印章的观赏性。

壮士,请留言!

篆刻课堂

图文来源:网络...