北周武帝宇文邕,他那个时代是真的事多到让人头发焦黄。佛道两教、儒家政权、边疆各路军阀,加一起搅得朝堂夜夜无眠。很少有哪个王朝这么快,这么狠,这么痛快地对宗教动刀子——可偏偏是宇文邕,前后七次摆台设辩,最后不再多言,卸下温和面具,直接举刀砍下,惊得后世看呆了眼。事情简单点说:僧人遍地,寺院成片,北周的饭碗和兵员,眼看都被庙堂掏空了。

宇文邕的年岁其实不长,543年生人,时局就是乱。出生那阵,北魏刚撕裂,被爷爷辈儿挣下的西魏也只是防线而已。宇文邕排行第四,是宇文泰的儿子,字祢罗突。鲜卑人骨子里带点硬气,宇文泰对这个小儿子格外在意。史书写的动情点,说小时候爱看《礼记》,读书通透,还能孝顺到让父亲乐开花。动乱年代,天才多出来的都早死,宇文邕也没有例外。

十几岁被堂兄宇文护拉上皇位,那不是好运气,那是更大的险路。宇文觉、宇文毓都死在宇文护手下,轮到宇文邕,他明面上彻底服软,暗地攒劲儿。他能这么活下来,不是靠巧合。国库空,兵源衰,外头北齐、突厥,南边陈朝,都是伸着舌头看着。他像缩头乌龟熬着,但每年都在修渠、种地。这一招,汉人喜欢。

终于熬到572年,母亲离世。他借口读《酒诰》,偷偷把宇文护引进自己圈套,亲手砍了刀,人生第一次摸到自己的江山。所有皇帝都会有一瞬间:想不想做点大事?宇文邕选了最难也最痛快的路。他要让鲜卑的权臣让位于自己,他要削弱那些靠老子打江山吃现成饭的贵族,还要抬举汉人的读书人。

他就这么干了。拨乱反正说得容易——改府兵制、均田,兵民合一。军队,不再是哪个家族的私人武装,分走土地农田,兵合于地,战时拉上就能打。土地分给百姓,贵族的庄园一天一天缩。宇文邕不讲排场,他自己穿布衣,用旧被,说后宫妃子不过十来号,比隔壁皇帝寒碜多了。宫里金器铜饰全拆了,修水渠种庄稼,修装备,这点实打实,让百姓都记着。

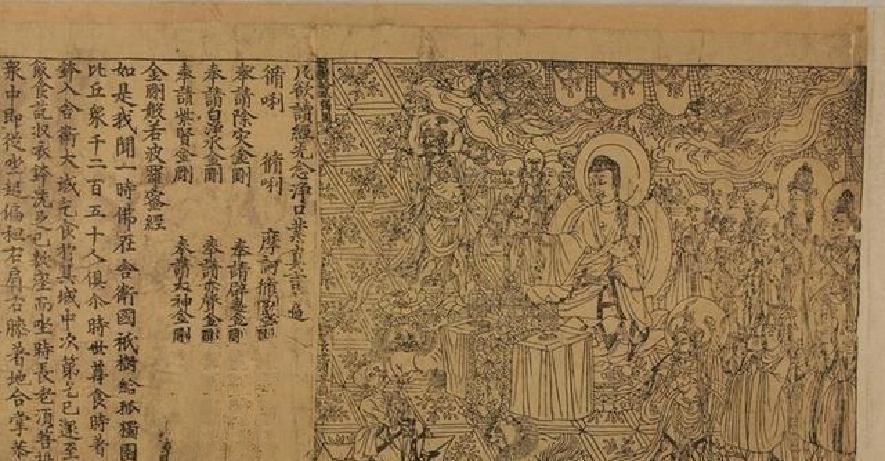

可最膈应的,是佛道扩张。人口才九百万,能干活的全一窝蜂跑去当和尚尼姑。四万多间寺院,僧尼百万,免税免役,还掌着大把田产,户口册上全是白吃白喝的。那些土地、奴仆,原本该撑起国家的税和兵,直接塞进了庙门。经济数据翻出来,不瞎说:900万,约11%当佛道人员了!财政收不上来,兵打不出去,气得宇文邕牙痒痒。

一开始他其实想平稳点解决,循例礼佛,重用儒生。可有个叫卫元嵩的,还俗僧人,建议废寺减僧。这话说到点子上。道教原本是北方贵族和官宦喜欢的,但能跟佛教掰腕子的,真心没几个,道教自身底子不厚。宇文邕想试着让三教自己斗一斗,省得自己下场脏手。自566年开始,接连7次设坛,三教辩论。

每次场面其实挺微妙。谁都知道皇帝其实有倾向,但又不傻到表面倾斜。大德殿里,地上青砖,墙上简陋,寒风灌进旧门缝。站着的都是门面人物,名僧、名道、头顶儒冠的士子。头几场,佛教僧徒说得确实有道理——人心安稳,向善比虚无缥缈好理解。可是皇帝脸色冷,大臣们明摆着求安稳,谁敢站那叫嚣?

第七次辩论最紧张。还是那个张宾道士,对着全朝廷吵起来。佛僧智炫直接呛声,说道教长生不老是谎话,佛教普度慈悲才合民心,说到连宇文邕都按捺不住要发火。气氛压到极点,智炫反倒一句“灭佛便灭罢,我早准备好了”,气氛静到滴水。

**宇文邕彻底失望。**

第二天,诏书下达。一切收场:所有寺院、道观全封,僧人尼师道士,不论背景,统统还俗。佛经焚了,佛像熔了,北周的街头,僧尼脱了法衣,祈祷声断,寺庙变粮仓,田产塞满了国库,还有那一声声低哭,高墙也拦不住人的哀怨。张宾道士估计也后悔,说不定在家闭门不敢见人——道教本还想借废佛得势,结果皇帝连它一起收拾了。

这一波下来,财政立马宽裕,府兵制土地都能派上新用。税收回来了,兵员多了,宇文邕第三年挥师东进,灭掉北齐。统一北方,是北周最硬核的胜利。其实短短三年——北齐40万僧尼被迫还俗,4万座寺院归入国有。经济效果打表计量:赋税增收能撑战争,兵源供得上。到底这么做抓住了当下要害,也是拿天下苍生的饭碗做了砝码。

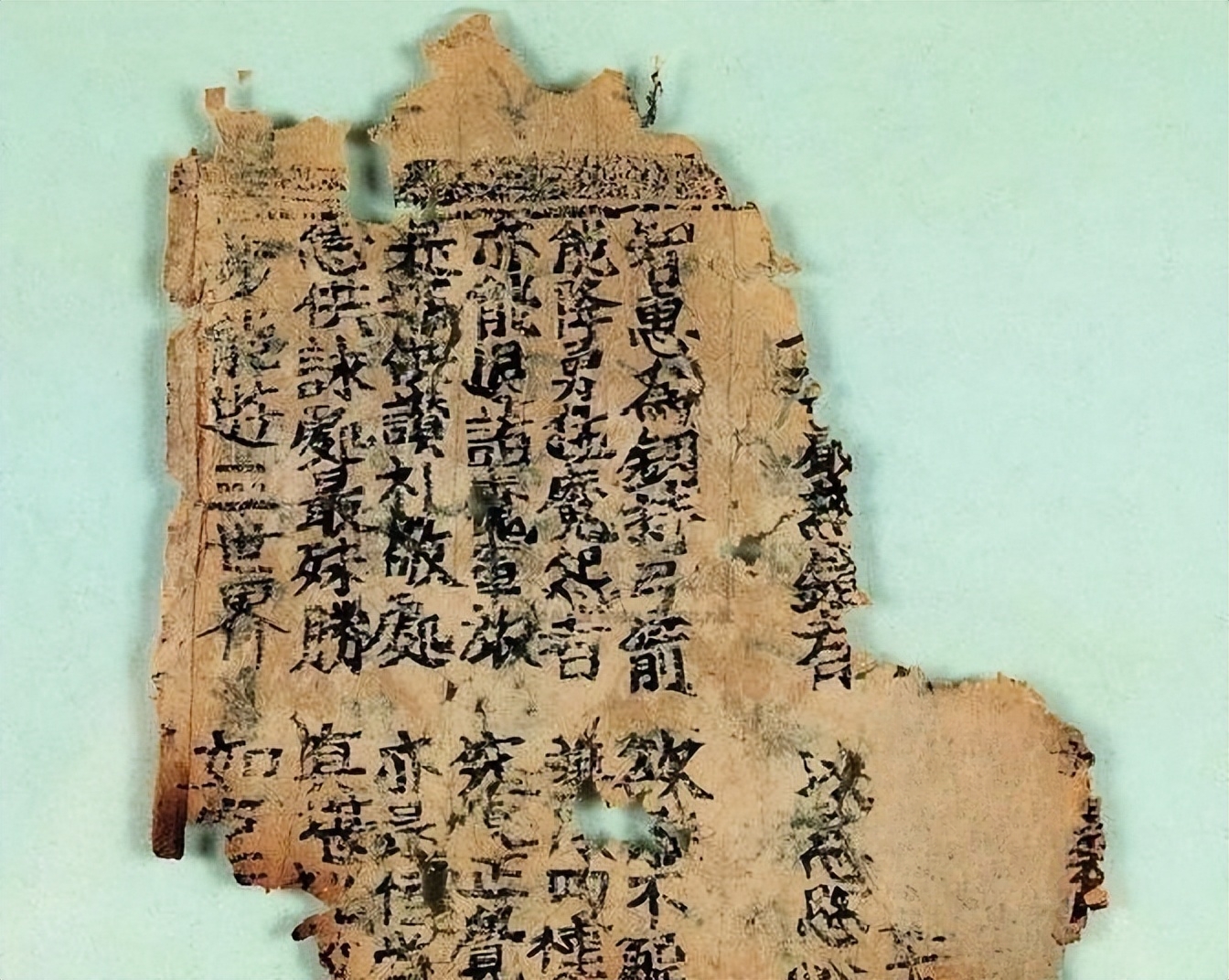

这个决断,短视?有点偏激?其实仔细想,宇文邕早年对佛道并非死敌,也没血洗僧团。只是赶着局势,不得不出狠手。很多僧人悄悄逃进深山,有喜欢弄玄虚的,私抄经卷、密传教义。没彻底消灭,是,先得看他本心,还是务实为主。

但宇文邕最后并没守住成果。578年,率兵北伐突厥路上,突然暴毙。新时代基因检测数据出来以后,考古团队发现他遗骨里砷含量高,后人反推是长期服用丹药致死(中科院地质地球所相关数据,2021年发布)。讽刺吗?他以斩宗教闻名,最终自己却也难逃丹药的虚妄。

再看他死后继位的宇文赟,年纪轻轻沉溺酒色,朝政纷乱,大臣杨坚趁乱夺权。581年,杨坚成立隋朝,还要重修佛寺,恢复寺院,两三年内半个北方佛教就复苏如初,道教也艰难爬起来。宇文邕做的,朝代覆灭后几乎抹平,像一场大病后热度褪去。

所以说,宇文邕刻意做强国,却靠极端方式切断时代惯性。他的灭佛政策,拉了一阵国力,却像止痛药,治标难治本。寺院、僧尼,只是暂时被赶回农田,等一个新政权放水,立刻卷土重来。你说这是不是一种隐秘循环?宗教和政治,其实本就纠缠不清。佛教尤其顽强,压不死的。

也许,北周武帝的手腕和眼光放在当时,就是底气的另一种表达。当国力虚弱,不得不冷酷。当兵员紧缺,不得不另类思考。他身上并没有理想主义者的柔情,只有一种被逻辑绞紧的生存法则。灭佛,不见得真出于对宗教的憎恨,倒像是一场政治经济的破窗实验。

却说回头,假如没有宇文邕斩断顽固势力,或许隋唐的盛世来得更晚;但他也许并未想到,他斩断的只是当下困局,后浪层层推来,没人能预料接下去的水面多宽多急。等到杨坚掌权,一切重来,庙宇钟声更盛。

佛道政权,一路缠斗不过如此。政策的得与失,答案早就沉进了漫长的历史缝隙里。

至于宇文邕这个人,是非功过,有的看热闹,有的看门道。他活得太急,留下的谜题更多,也许答案比现在还要复杂——大家自己琢磨吧,别太拿“绝对”当回事。