惊!《曲周县志》记平原虎踪

赵波

曲周历史悠久,这片土地上发生过数不清的故事。有的广为人知,代代相传;有的则被时光掩埋,鲜有人知。清代康熙年间发生的虎患事件,便是这样一件鲜为人知却饶有趣味的往事。

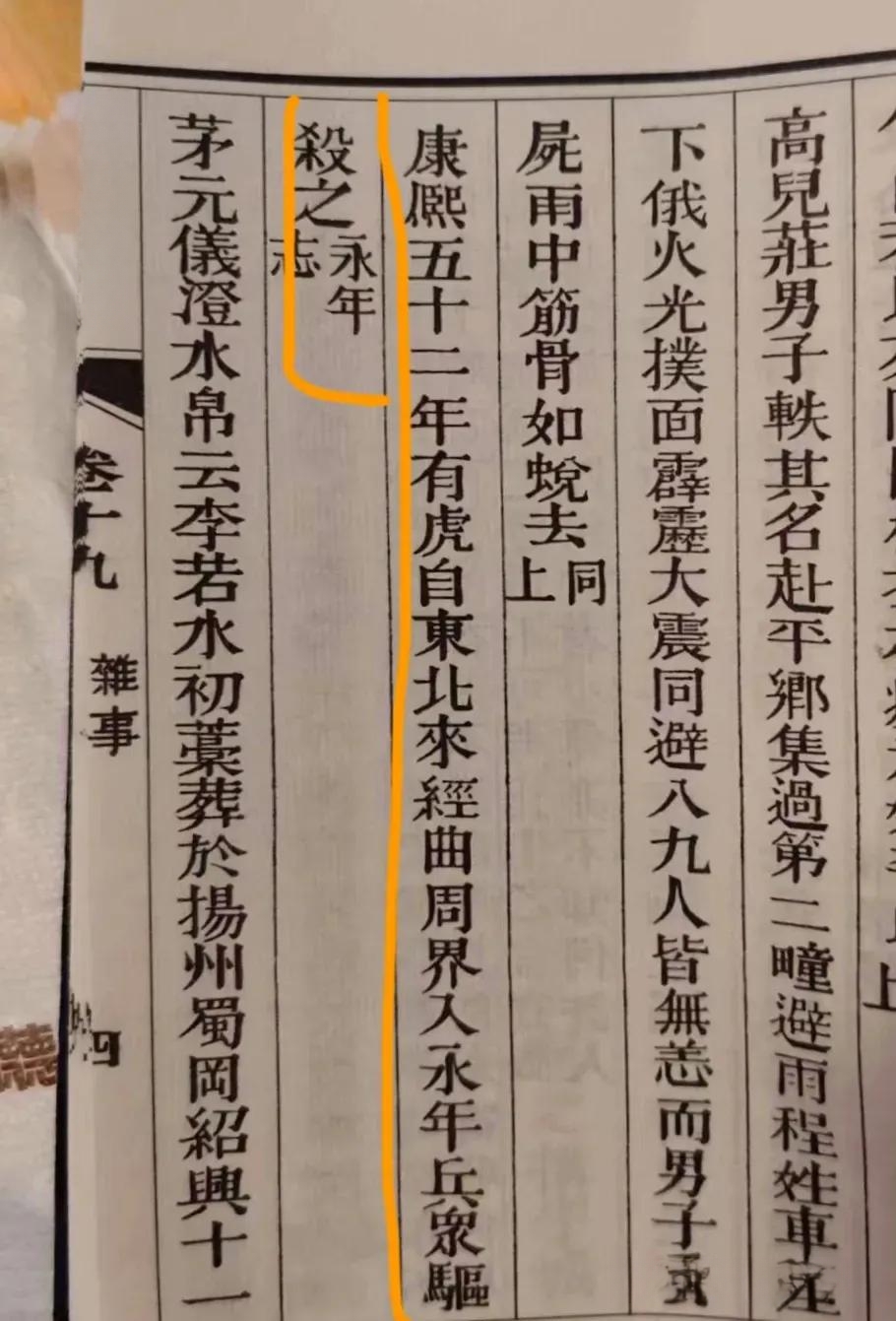

据曲周同治版县志记载:“康熙五十二年(1713 年),有虎自东北来,经曲周界入永年,兵众驱杀之。”这寥寥数语,为我们勾勒出了虎患事件的大致轮廓,让我们知晓有一只老虎闯入了曲周的地界。然而,这一记载却留下了一个耐人寻味的疑问:曲周东北方向是广袤无垠的华北平原,这里地势平坦开阔,植被相对稀疏,并非老虎适宜的栖息之所,这只老虎为何会从那里而来呢?

同治八年版《曲周县志》

要解开这个疑问,就需结合当时的地理环境与历史背景。据相关资料记载,曲周西部的太行山区曾是老虎的活动区域。这里山高林密,沟壑纵横,不仅拥有繁茂的植被,还生活着众多野猪、鹿等野生动物,为太行虎的生存繁衍提供了适宜的栖息环境和充足的食物来源。太行虎,也称华北虎,属于中国虎(华南虎)这一老虎亚种。在明清时期,太行山是太行虎的主要活动区域。由于过度捕杀和栖息地破坏,太行虎已于1970年代在野外灭绝。

结合这样的地理环境与历史背景深入探究,我们发现引发曲周、永年虎患的老虎,其实更有可能来自西部太行山区,原因是这只老虎可能是在山中觅食困难。在生存本能的驱使下,这只老虎误打误撞地走出了西部山区,踏上了东部平原的土地。

当它踏入东部平原后,这里的景象与山区截然不同,人类活动频繁,村庄星罗棋布。老虎的出现打破了当地的平静,沿途的人们自然对它充满了恐惧,纷纷对其进行驱赶。这只老虎在人们的驱赶下,陷入了慌乱与迷茫之中,它一路奔逃,闯入了曲周县域,随后又慌不择路地窜至永年县地界,从而引发了这场令人瞩目的虎患事件。

这只不速之客的到来,犹如一颗投入平静湖面的巨石,在沿途村落激起了层层波澜。民众们人心惶惶,陷入了极度的恐慌之中。平日里宁静的村庄,瞬间被紧张的气氛所笼罩。孩子们不敢再外出嬉戏,大人们也时刻紧绷着神经,生怕老虎突然出现。

县志上的记载原文

县志中“兵众驱杀之”的记载,虽未详细写明官府具体的举措及驱杀过程中的伤亡情况,但从这寥寥数语中,足以看出清初官府的积极作为。他们迅速调集地方兵丁与民壮,联合沿途村镇形成了一股强大的力量,展开了对老虎的驱赶行动,构建起了以军事力量为主导、民间协助的临时围剿机制。兵丁们手持武器,严阵以待;民壮们也纷纷响应,积极配合,共同守护着家园的安全。

那么,究竟是什么原因导致了这场人虎冲突呢?这背后有着复杂的生态与社会因素。一方面,随着人口的持续增长,大规模的开垦活动在山林间展开。人们为了获取更多的耕地,采用砍伐、焚烧等方式,将原本广袤的山林逐渐变成了农田和村落,老虎的栖息空间被大幅压缩,失去了赖以生存的家园。另一方面,人类对野生动物的猎杀行为日益猖獗。为了获取皮毛、肉食等资源,或者出于对老虎的恐惧而进行防御性捕杀,导致老虎的食物来源进一步减少。老虎在山中难以找到足够的食物,为了生存,它们不得不被迫向人类聚居区迁徙,从而引发了人虎之间的激烈冲突,形成了所谓的“虎患”。

查阅相关资料可知,当时曲周出现的虎患并非个例,同一时期,其他地区也多有虎患发生,形成了时空上的呼应。康熙十二年(1673 年),山西灵邱县知县宋起凤在《稗说》中记载,当地老虎“相率数十成群”,灾祸极为严重。可以想象,在那片土地上,成群的老虎肆虐,百姓们的生活陷入了水深火热之中。康熙三十六年(1697 年),河南《沁水县志》记载,沁水县“山中有虎,近岁屡出伤人”,知县赵凤诏为此作《驱虎文》告示,此后虎患稍有平息。这份告示,不仅体现了知县对百姓安危的关切,也反映了当时虎患的严重程度。雍正八年,河北井陉县志记载,太行陉天井关附近发生了长达十数年的虎患。在这漫长的十数年里,百姓们时刻生活在老虎的威胁之下,生命和财产安全受到了极大的挑战。与此同时,其他地区的虎患问题同样严峻。清康熙五十一年(1712 年),位于陕南大巴山区的西乡县知县王穆发布悬赏,招募勇士射杀老虎。勇士们在短短三年时间里,就射杀了六十四只老虎。这一惊人的数字,让我们直观地感受到了当时虎患的猖獗程度。

AI生成的驱虎图

这些在不同地区发生的虎患事件并非孤立存在,它们都清晰地反映出清初生态方面的显著变化:人口不断迁移,山地被大量开垦用于种植,致使老虎的栖息地不断缩小,老虎被迫进入人类居住的区域,从而引发了人与老虎之间的激烈冲突。从这些历史事件中,我们能看到人类活动对自然生态的巨大影响。人口增长带来的资源需求,促使人们不断侵占野生动物的生存空间,打破了原有的生态平衡。而当野生动物生存受到威胁时,又反过来对人类社会造成冲击,形成了一种恶性循环。

在人与老虎之间的激烈冲突平息后,为彰显政绩,曲周、永年两县将此事载入县志。或许由于这是一起相对孤立的事件,受限于编纂体例,它只能被简略记载于县志杂事项中。而陕西西乡县由于虎患严重,后来建有“射虎亭”作为文化遗存保存下来。这一建筑,不仅是对那段历史的纪念,更是地方政治、文化与生态关系的一种见证。

到了清末,华北地区老虎的踪迹已越来越少。曲周同治版县志编写之时,虎患已成为历史记忆。不过,这段记载依然为研究清初生态、社会和军事之间的互动关系提供了珍贵的资料。它让我们透过历史的迷雾,窥探那个时代的生态变迁与社会风貌。同时,也为我们当下处理人与自然的关系提供了深刻的启示。在当今社会,随着经济的快速发展,人类对自然的开发力度不断加大,生态环境面临着诸多挑战。我们应当从清代虎患事件中吸取教训,认识到人类与自然是命运共同体,只有尊重自然、顺应自然、保护自然,才能实现可持续发展,避免重蹈历史的覆辙。

赵波于2025年7月2日