易蓉/文

作为北宋时期的文学巨匠和书法大家,苏东坡以其超脱世俗的自然思想和对书法艺术的深刻理解而闻名。他的书法作品不仅展现了精湛的技艺,更体现了他对自然和人生的深刻感悟。苏轼的书法美学思想强调文学与书法的融通,他认为书法应该如诗如画,追求自然和谐之美。他的作品风格狂放不羁,却又在自由中展现出规范和多样性。苏轼的书法作品,如《黄州寒食帖》和《赤壁赋》,不仅是他书法技艺的展现,更是他自然思想的体现。他的书法艺术对后世产生了深远的影响,成为追求个性人格美的典范。

一、苏轼书法中自然思想的概述

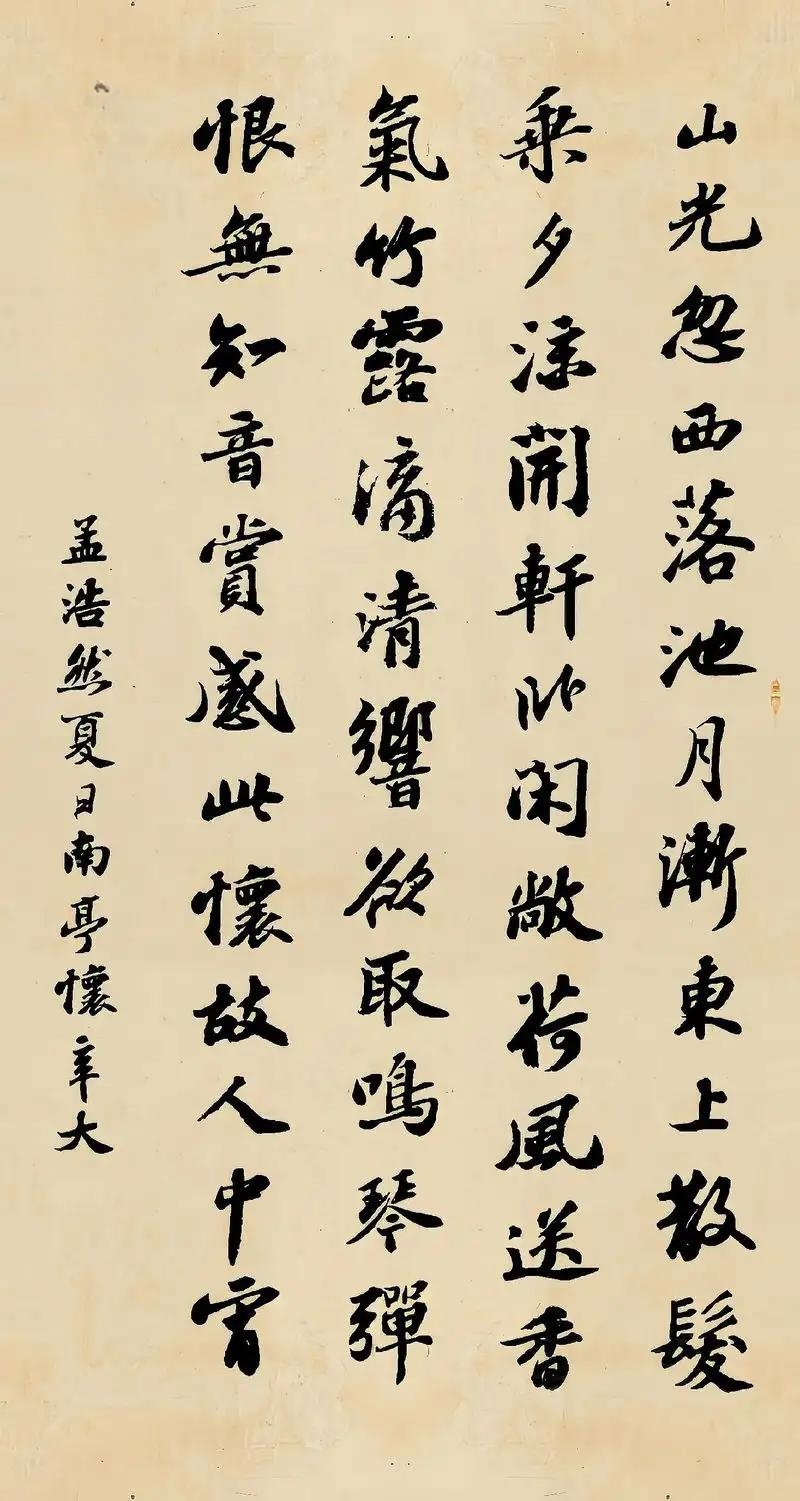

苏轼是北宋时期著名的文学家、书法家和政治家,他的书法艺术在中国书法史上占有重要地位。苏轼的书法深受其自然思想的影响,在强调意境的同时,追求自然的美。他的字迹流畅自然,犹如山间流水,既有力量又不失柔美。他主张书法应该如诗如画,追求自然和谐之美,把书法家的情感与自然景观相融合,使作品充满意境。在笔法上追求自由,他的笔画粗细长短,转折顿挫,随心所欲,挥洒自如。他主张书法应该打破传统束缚,以自己的风格为主,使作品更具个性和独特性。在章法上讲究自然布局,字与字、行与行之间既有联系又保持独立,形成一种自然、和谐的布局。他主张书法作品应该像大自然一样,既有规律又不失变化,使作品整体呈现出一种自然、舒适的视觉效果。他认为书法艺术与自然密不可分,书法应该体现大自然的规律和韵味。他主张书法家用内心的感悟去描绘自然,把自然的美融入书法作品中,使作品具有生命的活力。

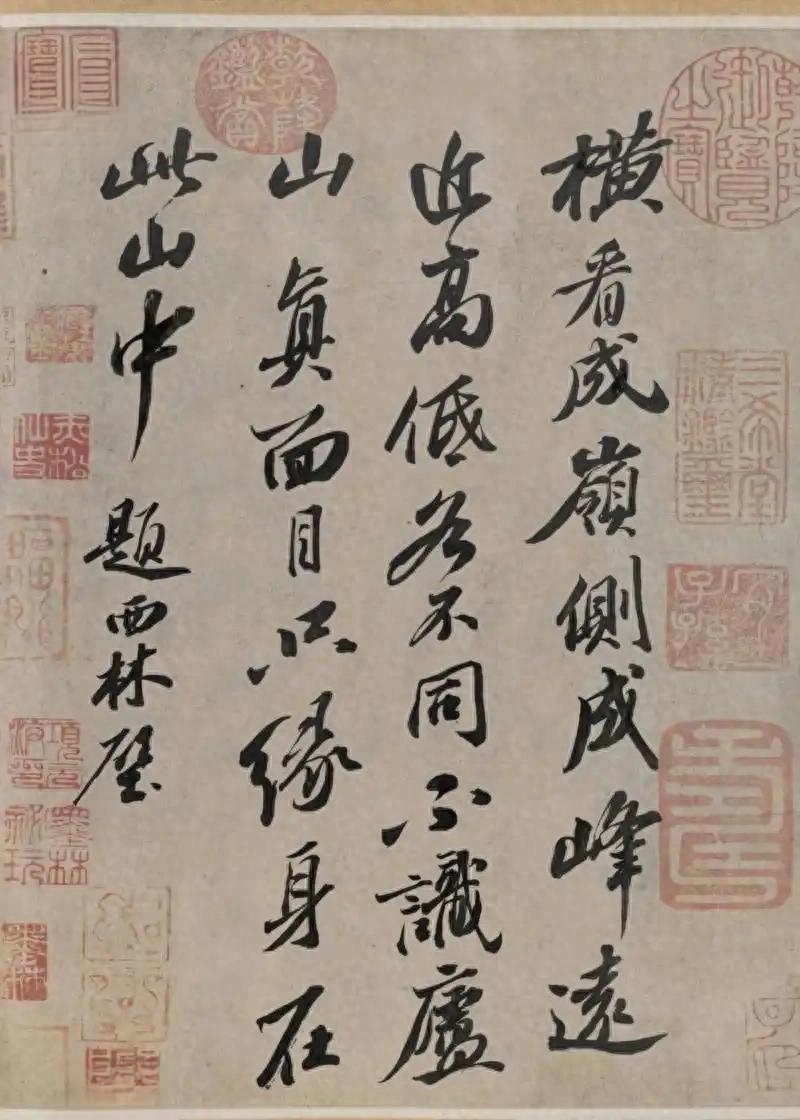

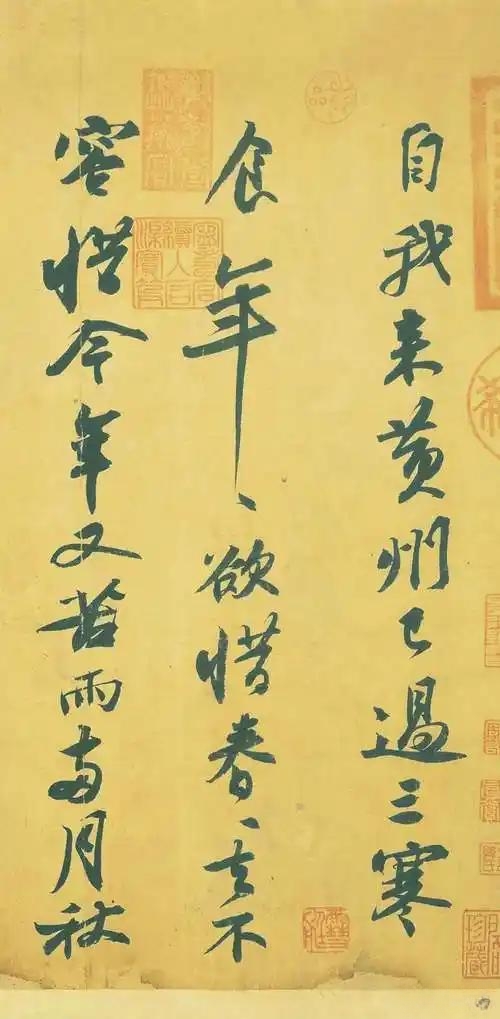

具体来说,《黄州寒食帖》是苏轼著名的行书作品,写于他流放黄州期间。作品中描绘了作者在寒食节期间的心情和周围的自然景色。字里行间流露出一种萧瑟凄凉的氛围,充分体现了苏轼对自然景色的感悟。在这幅作品中,我们可以看到苏轼运用自由的笔法,字与字之间的距离忽远忽近,呈现出一种自然、和谐的布局。

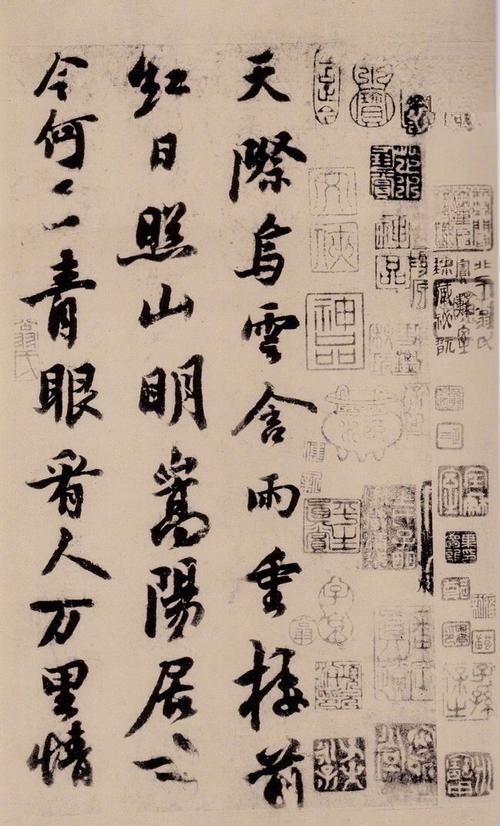

同时,作品中的笔画粗细长短变化丰富,犹如山间流水,既有力量又不失柔美。而《赤壁赋》中苏轼运用自由的笔法,生动地描绘了赤壁战场的壮观景象。在作品布局上,字与字、行与行之间既有联系又保持独立,形成了一种自然、和谐的视觉效果。作品中充满了苏轼对大自然的赞美和对人生哲理的感悟,充分体现了他的自然思想。

通过以上两个实例,可以看到苏轼的书法作品中充分体现了他的自然思想。无论是字里行间流露出的自然氛围,还是自由运用笔法、自然布局以及与自然的联系,都展示了苏轼书法艺术中自然思想的魅力。这种自然思想使他的书法作品充满了艺术的活力和生命力,对后世书法艺术产生了深远的影响。

二、苏轼书法中自然思想产生的因素

(一)时代的产物

宋朝虽然与唐朝相比,没有那样显著的物质繁荣和版图辽阔,但它有着自己独特的优势和特点。宋朝时期,中国的经济、文化、科技等方面都取得了很大的进步,尤其是科技方面的发明创造,如活字印刷、指南针、火药等,对后世产生了深远的影响。此外,宋朝还出现了一批杰出的文化人物,如苏轼、欧阳修、李清照等,他们在哲学、文学、艺术等领域取得了卓越的成就,为后世留下了丰富的文化遗产。

苏轼作为宋代的杰出哲学家、思想家和文学家,正是在宋朝这个质朴、真挚的时代氛围中,孕育出了他独特的自然思想。他的书法作品,如《黄州寒食帖》和《赤壁赋》,不仅在笔法上自由挥洒,而且在章法和意境上都展现出了自然和谐之美,成为后世书法艺术的重要典范。在五代十国的动荡时期,我国分裂成多个政权,战乱频发,人民生活不得安宁,书法艺术的发展受到了严重阻碍。然而,随着北宋朝代的建立,新的书法制度得以推行,但与前朝相比,北宋的书法家们似乎不再那么注重继承和发扬前人的文化精髓,而是更多地追求权力和地位。在这样的历史背景下,苏轼敢于挑战传统,创作出充满自然情境的书法作品,这在当时的文化书法界引起了极大的反响。他的书法不拘泥于传统格式,而是追求自然之美,强调个性和情感的表达,从而开创了一种新的书法风格。

(二)人生境遇与个人性格

苏轼是一位率直、傲骨、超然物外、豁达大度、怀揣理想与抱负,同时拥有深刻政治智慧的大思想家。他的心胸开阔,能够包容万物,他的卓越个性无人能及。苏轼的书法作品中所体现的自然思想与他个人的特质紧密相连。尽管在朝廷中备受排挤,但他那豁达的胸襟和率真的个性让他在书法中真实地展现了自然思想,同时也教导人们如何以一种处世哲学和胸怀面对生活。在苏轼的官场生涯中,他遭遇了许多挑战和困难,但这些并未动摇他的信念和态度。他的书法,尤其是在逆境中创作的作品,更加凸显了他对自然和谐的追求和对人生境遇的深刻理解。苏轼的书法不仅是一种艺术表现,更是他人生态度和哲学思想的体现。

三、苏轼书法审美价值

(一)尚意论

苏轼在书法上的探索是为了摆脱唐代书法的严格规范,打破宋初书坛的固有陋习。他并不蔑视传统,反而能深入领会古人的精神,这得益于他学习前人书法时,注重意境而非单纯形式。他的书法追求意境的自由表达,将意念置于法则之上。苏轼曾言:“我书意造本无法,点画信手烦推求。”在实践自己的创新理念时,苏轼在字法、笔法和墨法上都展现出了与前人不同的风格。他的执笔方式是单钩执笔,低握笔杆,使得笔势可以向右半部空间运行不畅,这也是黄庭坚评价其字“左秀而右枯”的原因。董其昌也认为苏轼的字多“堰笔”,这被视为一种笔病,因为它违背了古人倡导的“笔笔中锋”的原则。在墨法上,苏轼偏好使用浓墨,行笔速度较慢,导致点画结体“稍加肥壮”,这与传统的瘦硬审美观点不符,甚至被人嘲笑为“墨猪”。面对这些质疑和嘲笑,苏轼并不在意,有时甚至是有意为之。他独特的笔法和墨法,虽然常人难以掌握,但他却能运用自如,自由发挥。他的书法作品中的点画随意,不求推敲,正是对唐代以来严格法度的反叛,以及对“意”的不断追求的体现。

黄庭坚作为苏轼的学徒,发展出了与苏轼强调的意境和自然美不同的书法美学观点。他更注重书法中的超脱世俗和韵律之美,这一观点受到了禅宗哲学的显著影响。原本用于描述音乐节奏和旋律的“韵律”一词,在黄庭坚手中首次被引入书法领域,成为书法美的核心。他认为书法不仅是技艺的展现,更是书者精神世界和学术修养的反映,这对宋代书法的发展产生了重要影响。

黄庭坚所强调的“韵律”是通过书法的笔触和线条传递的,它们体现了书家的内在精神和知识水平。他评价苏轼的书法时,虽然指出了其不足之处,但仍认为其作品因“笔圆而韵胜”而具有较高的艺术价值。在黄庭坚的审美观中,“韵律”甚至能够弥补作品在形态上的不足。刘熙载在《艺概·书概》中提到,黄庭坚非常看重“韵律”这一要素,认为只有摆脱了俗气的书法家才能真正领会“韵律”的内涵。他认为书法的最高境界是“韵律取胜”而“不受法则限制”,即达到“韵律之外”的深度,实现“法则之外”的哲学。这一观点与苏轼的思想相映成趣,尽管他们的侧重点不同,但都倡导在精神层面上超越传统规范,自由地表达个人的美学理念。

苏轼在评价张旭的草书时,认为其作品散发着一种自然奔放的气息,即使仅有些许点画,也足以展现书家的精神风貌,被誉为“神逸”。在这里,“意足”体现了书法中一种难以用言语表达的精神内涵,它是书法审美中的重要层面,类似于人们常说的“神采”。

苏轼认为书法的奥妙在于“神采”至上,“形质”次之,只有两者兼备,才能继承古人的书法艺术。在此,“形质”指的是书法的外在形态,如点画和结体等,而“神采”则是指书法中蕴含的书家精神世界,它是书法审美的关键。在欣赏书法时,人们首先接触到的是其外在的“形质”,但最终目的是通过这些形式探求作品内在的精神气质,即“神采”。

苏轼进一步强调,书法必须包含“神”“气” “骨” “肉” “血”这五个要素,缺少任何一个都无法成就一幅完整的书法作品。在这五个要素中,“神”与“气”是统领,贯穿于“骨” “肉” “血”之中,它们是形成书法“意态”的主要因素,也是苏轼最为重视的书法品质之一。

(二)融合思想体系

苏轼追求的“淡远深邃”的审美风格,源于他对老庄哲学的深刻理解。在幼年时期,他的母亲程氏,出身名门,学识渊博,亲自教导苏轼读经学史。在母亲思想的影响下,苏轼对老庄哲学有了早期的接触并深入理解。这些经历被他的弟弟苏辙记录在苏轼的墓志铭中,提到苏轼年少时就读过贾谊、陆赞之的书,后来读到《庄子》时,感叹自己的心得与书中所写不谋而合。成年后的苏轼,经历了人生的起伏变化,道家的超然哲学继续丰富着他的精神世界,使他能够从容面对人生的起伏,即使生活动荡也能保持随遇而安的态度。从道家哲学中领悟出的处世哲学进一步影响了苏轼的文艺理论,包括他的书法美学思想。宋代美学的核心概念包括“意与趣” “逸与远” “韵与味”,无论哪一种,都以平淡自然为最终追求。而道家对于“平淡”和“自然”的推崇更是不言而喻。

老子的“道法自然”哲学启发了人们对“道”的追求。道家强调顺应自然,而庄子的“顺物自然”理念则教导人们淡泊名利,随遇而安。苏轼将这一思想融入书法理论中,称赞颜真卿的书法“信乎自然,动有姿态”,体现了其作品自然流畅的美感。在苏轼的书法美学中,“自然”是一个核心概念,也是他文学和绘画美学的基础。在书法学习上,苏轼主张顺应自然,不应违背常理。他认为,书法应先正书,后溢出行草。没有正书的基础,而行草书技法的掌握就像没有庄言而放言,不符合道理。他引用了《庄子》来说明这一点,认为不读《庄子》就无法理解书法中的玄妙之处,这也显示了庄子对苏轼的深远影响。

《老子》中提到“恬淡为上,胜而不美”,以及“道之出口,淡乎其无味”,这里的“淡”指的是无味,是道的一种特质,这种无味实则是一种超越常规美味的至味。《庄子》进一步阐释了这一点,认为“淡然无极而众美从之”,从而提升了“淡”的至高审美地位。在书法美学中,这种平淡至极的思想体现为“冲淡美”。苏轼非常向往这种“外枯中膏”的冲淡之美,这种美看似无味,实则充满美感。他在给侄子的信中提道:“彩色绚烂,渐老渐熟,乃造平淡。其实不是平淡,绚烂之极也。”在道家哲学的启发下,苏轼阐述了从绚烂到平淡的转变,这种“平淡”是经过成熟过程的结果,是一种内涵丰富的冲淡之美。

哲学中的“无为”概念,应用于政治领域,意味着通过顺应自然、不过度干预来实现国家的治理。苏轼将这一理念引入书法美学,提倡在创作中追求“无意”和“无法”。苏轼的“无意于佳”与庄子的故事相呼应,后者讲述了赌徒因不关心金钱而更能赢得比赛的情形。苏轼认为,书法创作不应刻意追求佳作,而应忽略外在的得失,专注于创作过程本身,随性而作,这样反而更容易创作出真正的佳作。苏轼提出的“意造无法”强调书法创作应自然奔放,不受成法的限制。这里的“无法”并非完全摒弃法则,而是指在法度允许的范围内,突破固定的框架,自由发挥,创造出新的意蕴。这种理念与道家的“不妄为”相吻合,即在不违背自然规律的前提下,灵活运用规则,达到更高的艺术境界。《逍遥游》作为《庄子》的开篇,占据了庄子哲学中的重要位置。其中,“逍遥”代表着超脱于尘世,不受外界事物的束缚,“游”则是指主体精神得以自由展现和享受的一种方式。庄子通过“游”的概念,阐述了“至人”“神人”“圣人”这三种理想的人格形态,他们以逍遥的态度面对世界。

苏轼将庄子的逍遥游思想应用于书法创作和审美中,认为追求适宜和满足个人心灵的书写体验,无功利地进行创作,将书法视为一种逍遥的游,从而在自娱中实现精神上的满足。他主张草书创作应释放天性,不刻意模仿,以达到自娱的效果,这迎合了当时士大夫文人的审美情趣。与强调积极入世的儒家思想相比,道家思想更倾向于超然世俗之外。

在艺术实践中,儒家更注重文学艺术的实用价值,认为艺术应服务于政治,承载社会责任,如孔子所提出的文艺的四种社会功能。而道家则更重视审美活动的本身,抓住了超功利的审美关系,其美学表述在捕捉艺术、审美和创作的基本特征上更为准确。

(三)文学与书法融通

尽管文学和书法是两种不同的艺术形式,它们各自有着独特的发展轨迹和表现手法,但它们在某些方面是相互联系的。正如苏轼所指出的:“诗不能尽,溢而为书,变而为画。”这表明文学与书法之间存在着深刻的内在联系,它们相互渗透,共同构成一个和谐的艺术整体。从“文人墨客”这个词汇中我们可以看出,“文”和“墨”是我国深厚文化传统中的两个关键支柱,它们共同承载着中华民族源远流长的艺术传统,形成了“艺舟双揖”的局面。苏轼的二十多首论书诗不仅以诗歌的形式描述和分析书法作品,而且通过诗句表达了他的书法美学观点和创作理念,即所谓的以诗论书。在《次韵子由论书》中,苏轼自信地阐述了他对书法中“形”与“神”关系的理解,这成为他尚意书风的核心理念。在这里,“通其意”指的是书法创作中“神”的重要性,它超越了“形”的存在,代表了书法家的内在精神和思想境界。苏轼认为,书法家必须首先理解书法的内在规律,把握其精髓,然后通过点和画的形态来充分表达自己的内心世界,从而实现形神兼备,达到内在与外在的统一。

苏轼在宋代书坛上享有崇高的地位,同时他也是一位令人难以望其项背的文学巨匠。他的文章技艺高超,被誉为“唐宋八大家”之一,与父亲苏洵、弟弟苏辙一同被称为“三苏”;他的诗词创作开创了豪放派,与辛弃疾齐名,被誉为“苏辛”。苏轼的文学理念继承了欧阳修倡导的古文革新,强调文辞的自然流畅,摆脱刻板的文学规范,强调文学的表现力、创新性和艺术价值。他的豪放词风颠覆了传统的诗庄词媚,丰富了词的题材和内容,使词这一文学体裁既能细腻低吟,也能豪放高歌。他的文学天赋和深厚造诣早在科举初次考试时就已显露无遗。嘉祐二年(1057 年),年仅二十岁的苏轼凭借《刑赏忠厚之至论》一文获得欧阳修的青睐,因此在京师声名鹊起,踏上了充满挑战的仕途。

在书法美学上,苏轼主张文学与书法的相互融合,并将这一理念应用于自己的书法创作中。他的书法与他的文章一同取得了成功并发展壮大。他的许多书法作品不仅是书法艺术的杰作,其文字内容本身也是优美的诗词或文章,展现了艺术作品中文字内容与艺术形式的完美结合。例如,他在元丰六年(1083 年)创作的《前赤壁赋卷》,以行书手卷的形式将元丰五年创作的散文《前赤壁赋》呈现得淋漓尽致,成为其文学境界的艺术典范。苏轼,在宋代书坛享有盛名,同时也是一位杰出的文学家。他的论文和赋文使他成为“唐宋八大家”之一,与苏洵、苏辙一同被称为“三苏”。在诗词方面,他创立了豪放派,与辛弃疾齐名,被称为“苏辛”。苏轼的文学思想继承了欧阳修的古文运动,强调文学的自然流畅,突破传统束缚,提升文学的表现力、创新性和艺术价值。他的豪放词风打破了诗与词的界限,丰富了词的表现形式,使词达到了更深远的艺术境界。苏轼的文学才华早在科举考试初试时就已经显露。嘉祐二年(1057 年),年仅二十岁的他以一篇《刑赏忠厚之至论》获得欧阳修的赏识,名声大噪,开始了曲折的仕途。在书法美学上,苏轼提出文学与书法相辅相成的观点,并将其应用于自己的书法创作中。他的许多书法作品不仅是形式上的杰作,其文字内容亦是优美的诗词或文赋,展现了艺术作品形式与内容的完美结合。例如,他在元丰六年(1083 年)创作的《前赤壁赋卷》,以行书形式展现了他在元丰五年创作的散文《前赤壁赋》,这部作品至今仍被保存下来,被视为其文章境界的巅峰之作。在文学上,《前赤壁赋》标志着苏轼从以儒家思想为主转向融合老庄思想。通过月夜泛舟、饮酒赋诗时的主客对话,情感由乐转悲,再由悲转乐的变化,反映了作者思想上的波动,表达了深刻的怀古伤今之情。这篇赋情感真挚,意境深远。在被贬黄州的三年里,苏轼生活中的困苦和精神上的压抑使他的愤怒情感逐渐沉淀,转化为对人生态度的深思熟虑,对政治的热忱转变为对世事的深刻怀疑。在《前赤壁赋》中,他如屈原般仰天长叹,发出了振聋发聩的“天问”。在书法上,《前赤壁赋卷》的五百四十余字一气呵成,自然流畅。苏轼的书法虽然多用偃笔侧锋,但在这部作品中,他采用了中锋,力透纸背,墨色变化丰富,堪称绝世佳作。整卷作品气势稳健,章法自如。

四、结语

苏轼的书法艺术是他哲学思想和生活态度的直观体现,其尚自然的思想贯穿于书法创作之中,表现为对规则的尊重与突破,以及对意境的自由追求。他的作品不拘泥于传统格式,而是追求自然之美,强调个性和情感的表达,从而开创了一种新的书法风格。苏轼的书法和思想对后世产生了深远的影响,他的作品和人生哲学至今仍被人们学习和推崇。他的书法艺术和人生理念共同构成了一个丰富多彩的历史形象,激励着人们在面对生活的挑战时,能够保持一颗平和、宽容和智慧的心。

(孟云飞转自《艺术品鉴》 2024年第14期 P125-128)