中国的汉字文化真的是博大精深,有时候一字之差所表达出来的意思就有千差万别。

这也是中华千年文化的精髓所在,但是如果稍有不慎,用错了汉字,有时候也会让人笑话。

就像“享年”和“终年”这两个词,在汉语的表达体系里,他们所表达的意思都是生命的终结,但是具体使用的时候却还有很大区别的。

往小了说,用错可能会让人耻笑你没文化,而往大了说,在正式场合里,很可能因为这一字之差,就会显得对逝者不敬,甚至暴露自己对文化传统的无知。

不得不说,很多人看到“享年”这两个字的时候,就能感觉到它自带着温度。

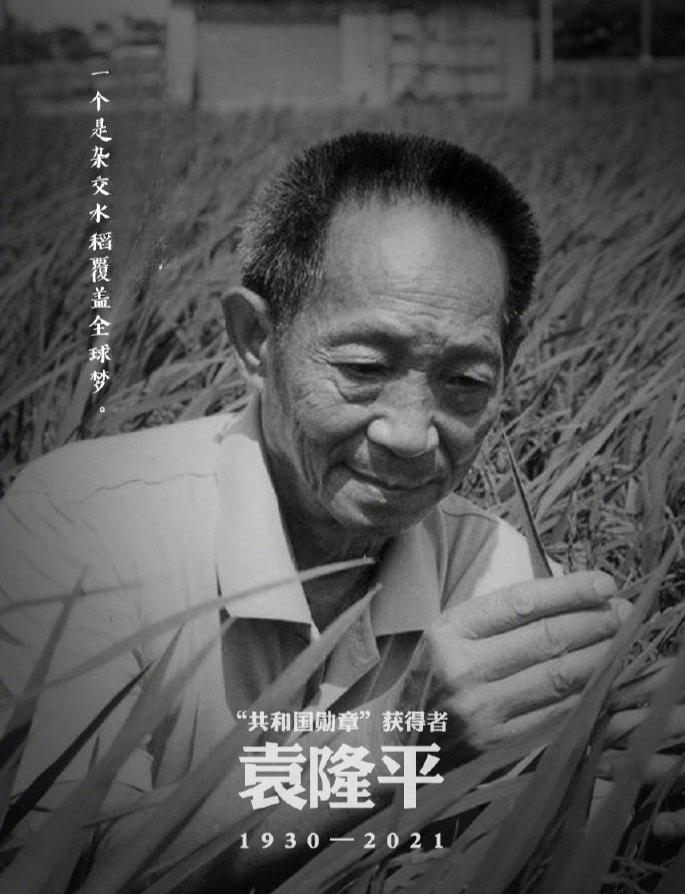

就像我们提起袁隆平院士逝世时,新闻里写的“享年91岁”,这两个字里裹着的,是亿万人对他的感激,那个让中国人端稳饭碗的老人走了,“享”字里既有对他高寿的认可,更有对他一生贡献的敬意。

同样,钱学森先生逝世时,媒体用的也是“享年”二字,也是因为这位两弹一星元勋,用他一生的才华和骨气为国家托举起尊严,人们舍不得他走,这两个字里藏着沉甸甸的惋惜。

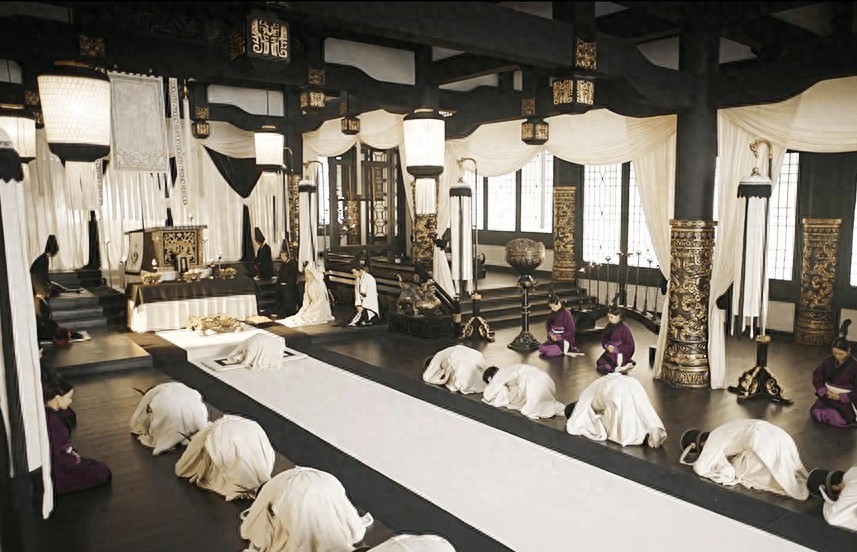

而这种温度不是凭空来的,因为在古汉语里,“享”字本就和庄重的祭祀、虔诚的祈福绑在一起。

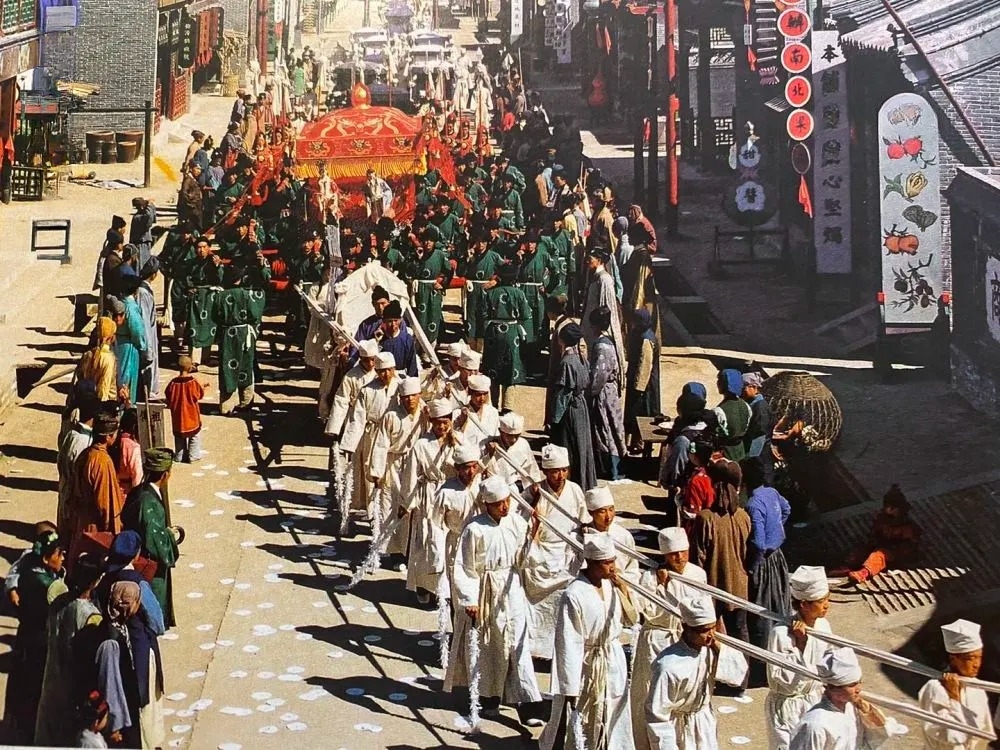

明清皇帝祭祖的享殿,四季首月的时享,都透着对逝者的敬畏与追思,所以当我们用享年时,无形中就把这份敬畏和情感加了进去。

它更像亲人在灵前低语,您老这辈子值了,带着疼惜,也带着骄傲。

反观“终年”,它就像一把没有刻度的尺子,只负责客观记录。

比如某地新闻报道一名青年因意外逝世,终年28岁,这里的终年只是平静地说出一个事实,没有多余的情感附着。

终年这个词最早在周朝时本是“全年”的意思,比如“终年劳作”,后来才慢慢延伸到生命终结的表述上。

这种演变让它自带一种疏离感,这就像记账本上的最后一笔,清晰,却不带喜怒。

也正是因为这两个词语在情感上的差异,最终直接决定了它们的使用场景。

家里的老人走了,儿女在讣告上写“享年八十有五”,是想告诉亲友,老人这辈子活得安稳,子孙孝顺,是带着体面离开的。

可如果换成终年八十有五,就像硬生生剥掉了那份亲情里的温度,显得生分又冷淡。

反过来,新闻里报道一位普通逝者,用“终年”是职业操守,客观中立,可若随便给一个没有特殊贡献的人安上“享年”,反倒显得刻意,甚至有点滑稽。

有人可能会问,这两个词是不是对年龄有讲究?其实这规矩也在跟着时代变。

在过去“享年”多用于五十岁以上,是因为那会儿人均寿命短,能活到半百就算高寿,值得用享来肯定。

就像《郭有道林宗碑》里,43岁也用了“享年”,可见年龄从来不是硬杠杠,关键还是看背后的情感和价值。

现在医疗条件好了,八九十岁的老人离世用“享年”很常见,就算是年龄小一些,但对社会有特殊贡献的人,也配得上用这两个字。

而“终年”这两个字就没这么多讲究了,刚出生的婴儿夭折,能说终年一岁,百岁老人寿终正寝,也能说终年百岁。

它像个万能容器,不管年龄大小,都能装,当鲁迅的作品里第一次把“终年”用在丧葬语境时,大概就是看中了它这个不挑不拣的包容性。

而且这两个词的背后,藏着汉语对“生死”的细腻态度。

中国人向来不喜欢把“死”字挂在嘴边,于是创造出一堆词语来婉拒这份直白。

天子死叫“崩”,像山塌了一样震动,诸侯死叫“薨”,如群虫振翅,声势次之,到了百姓这里,才用最朴素的“死”。

享年和终年也是这样,前者带着“好好活过”的肯定,后者只是“生命结束”的陈述,一热一冷,刚好填补了不同语境下的表达空白。

记得有次参加一个远房亲戚的葬礼,讣告上写着“先父终年七十”,旁边一位老人叹了口气:“还是该用享年啊,老爷子一辈子拉扯大五个孩子,不容易。”

这话里的意思,就是觉得终年少了点对逝者一生的尊重,可见普通人心里都有杆秤,知道哪个词更贴合那份情感。

曾经有篇报道写一位犯案人员离世,用了“享年”,就引来不少争议。倒不是说坏人不配用什么词,而是享年里的褒义色彩,和逝者的行为形成了反差,显得不合时宜。

这也从侧面反映出了我们中国文化的博大精深,而且在不同的场合所要使用的词语也是不一样的。

说到底,“享年”和“终年”的区别,不过是汉语在描述生死时的一点小心思。

它不要你死记硬背什么条条框框,只需要你在提笔或者开口前,多想想那份情感是否匹配,是想表达惋惜与敬意,还是只想平静地陈述一个事实。

不用把它想得太复杂,就像走亲戚要带伴手礼,见长辈要问安好,这些词语的使用,不过是人情世故在语言里的投影。

搞懂了它们的脾气,既能避免闹出对着普通人喊驾崩式的笑话,也能让那些关于生死的表达,多一分妥帖,少一分唐突,这就够了。

对于“享年”和“终年”这两个词语的用法,你还知道哪些讲究和需要注意的吗?