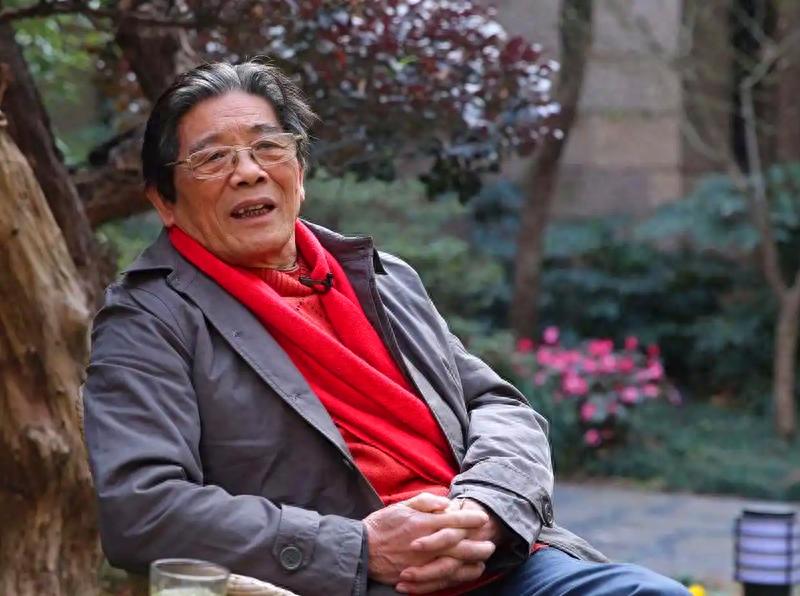

八旬老者立于案前,狼毫轻提,一点如桃,一撇如刀,方寸小楷中竟有雷霆万钧之势!

2023年夏,义乌小楷书展人头攒动。金鉴才一幅《心经》前,几位银发老者屏息凝神,指尖在空气中颤巍巍地临摹笔画。

学院血脉,重塑书坛筋骨

1963年的杭州,潘天寿拍板创设书法本科专业,20岁的义乌青年金鉴才成为首批“吃螃蟹者”。

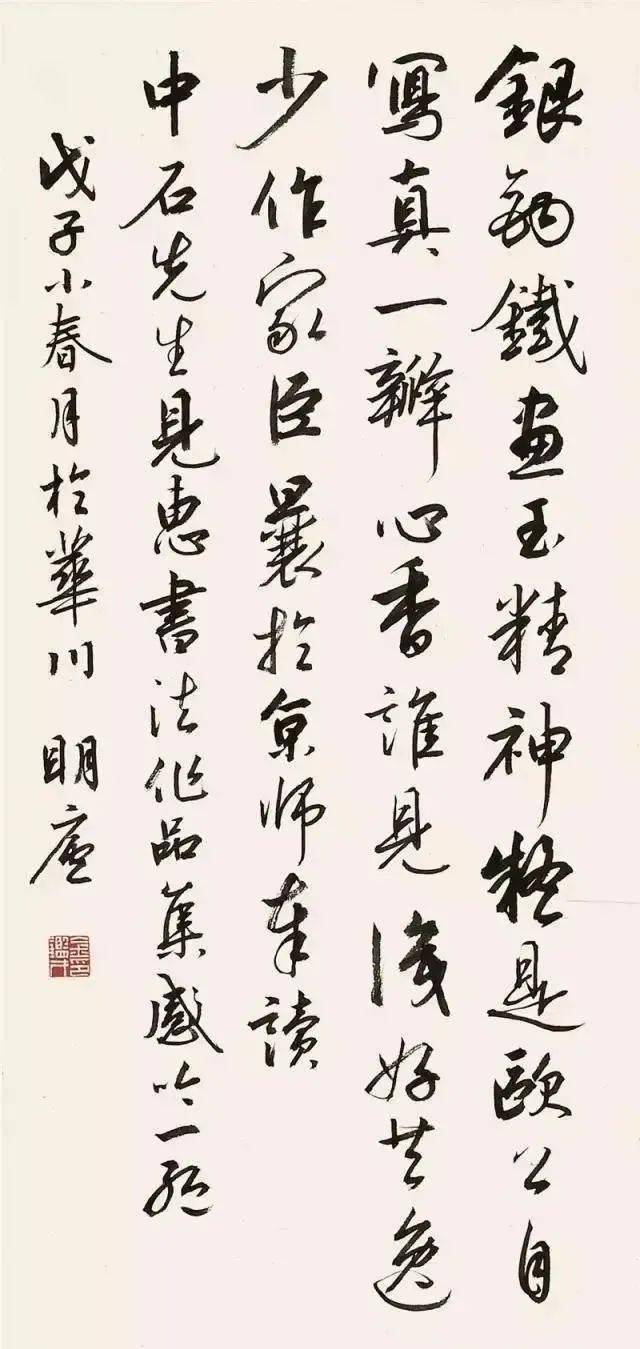

在浙江美院的青砖教室里,他亲历中国书法教育史上最豪华的导师阵容:潘天寿的雄浑、沙孟海的苍劲、陆维钊的文气,化作墨痕渗进骨髓。

当同龄人还在临碑摹帖时,他已在朱家济的戒尺下苦练“笔笔中锋”,方介堪的刻刀教会他“金石入纸”。

这份学院派童子功,让他在后来书坛浮躁之风中始终稳如定海神针。有次拍卖会上,见某名家“创新”作品错字连篇,他掷笔冷笑:“皮之不存,毛将焉附?”

小楷宇宙,方寸纳尽乾坤

展厅里观众最久驻足的,永远是金鉴才的小楷。

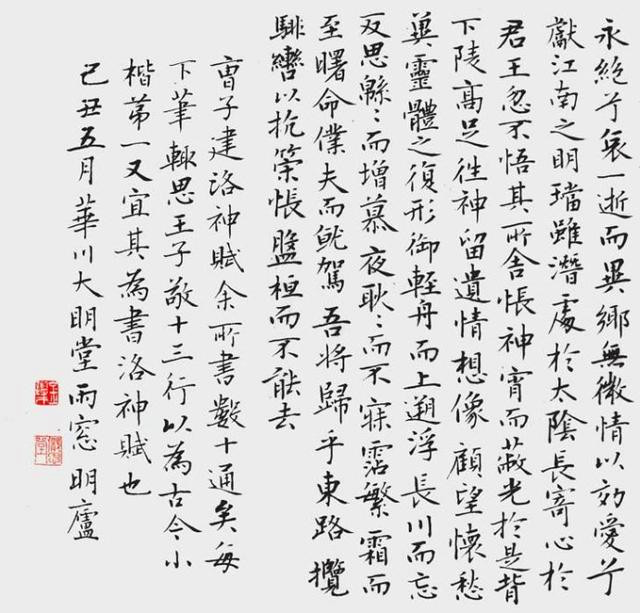

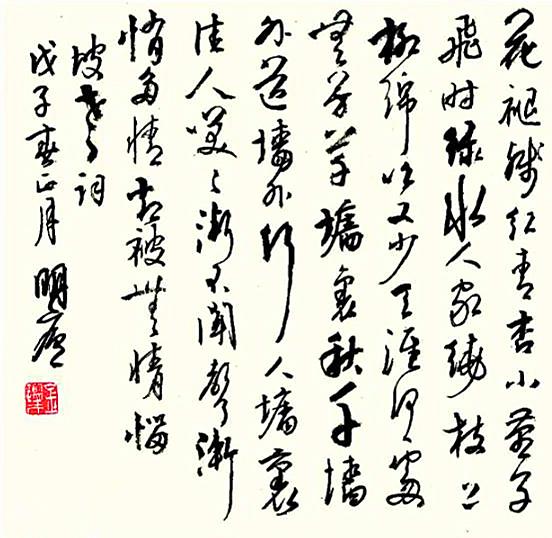

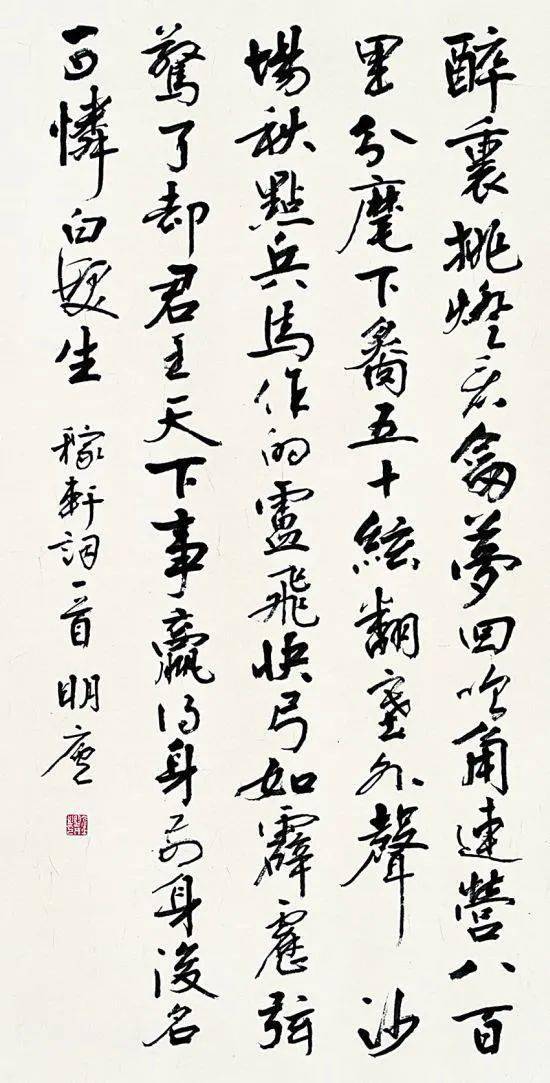

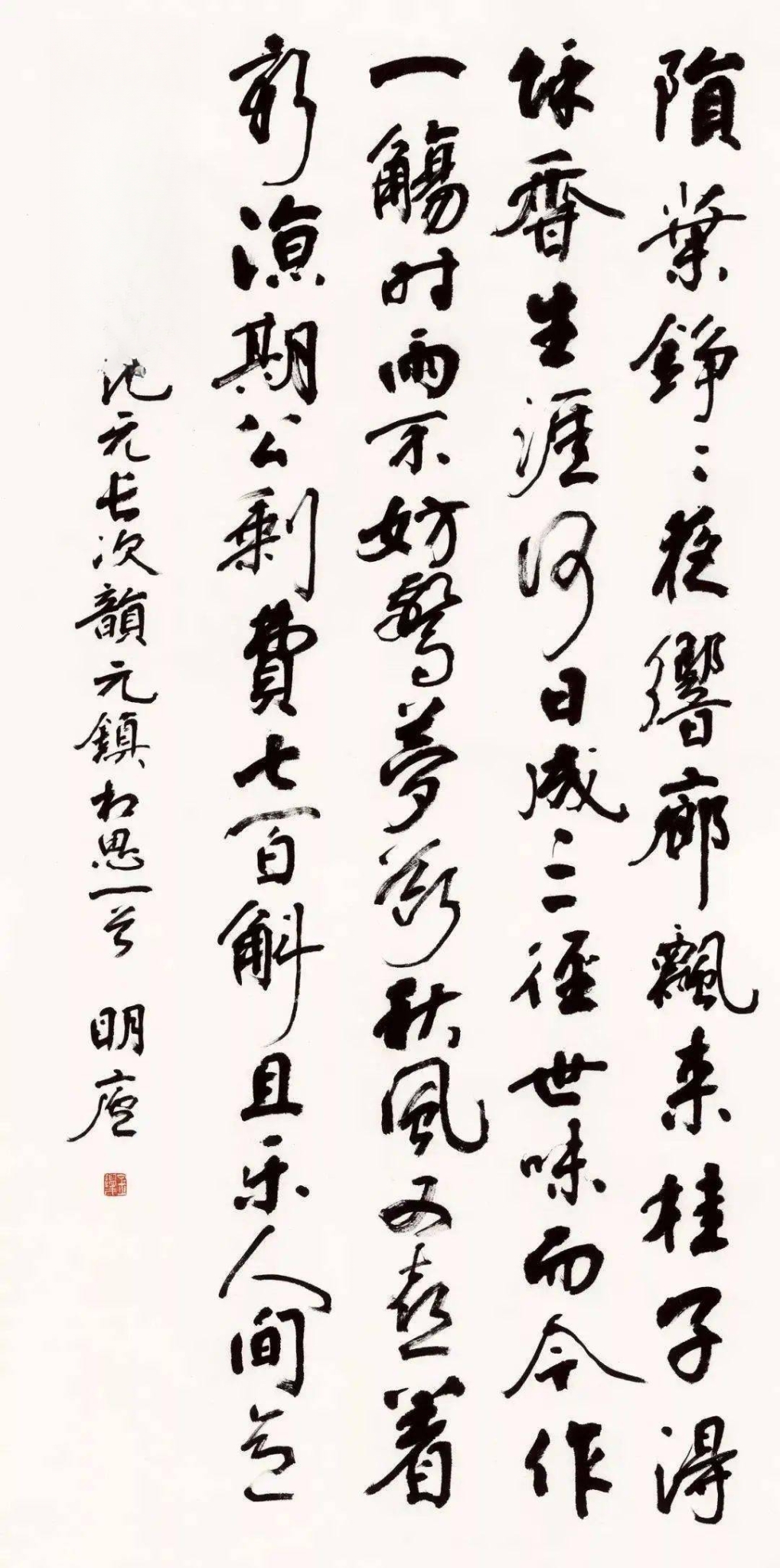

一点有曲处,一画藏深渊。细观他写的《世说新语》,魏晋风骨在毫尖复活:横画起笔似颜真卿的浑厚,转折处却透出魏碑的峭拔,章法如星斗错落,恍见王羲之在兰亭抛洒的醉意。

95后书法博主小陈举着手机惊叹:“这哪是写字?分明在方寸间跳芭蕾!”尤其“万类霜天竞自由”的“霜”字,三点水如冰棱垂挂,右半部似刀劈崖壁,**刚柔相济处尽显人生况味**。

四艺通神,接通千年文脉

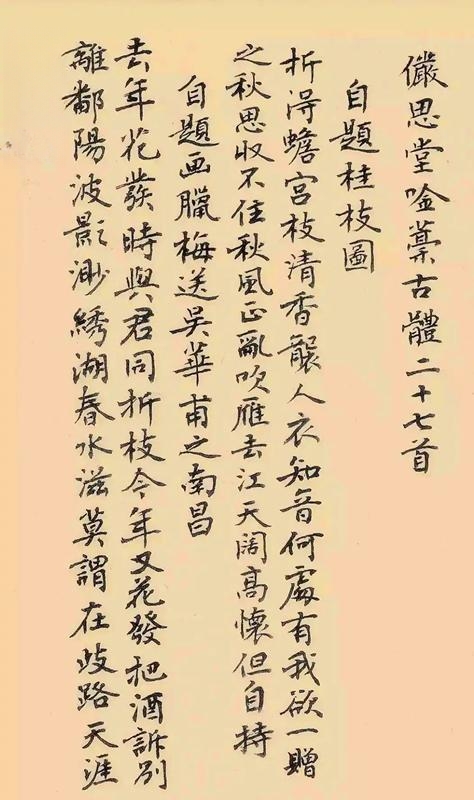

金鉴才案头常摊着未完成的《墨梅册》。

画到老干虬枝时,篆刻的腕力自然灌注;题诗时“暗香浮动月黄昏”的“浮”字,捺脚倏然扬起,分明是写意兰草的撇叶。

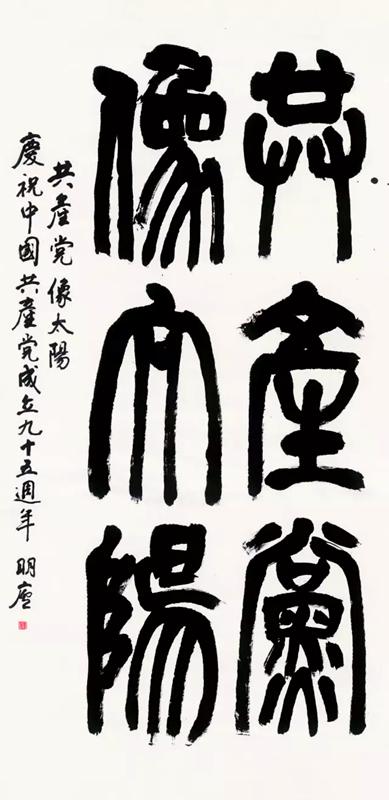

他视诗书画印为“不可割裂的血脉”。

编撰《梅兰竹菊技法谱》时,每幅必配自作诗。画瘦竹题“未出土时先有节”,描残菊写“宁可抱香枝上老”,文人风骨力透纸背。

某次雅集,见后生用荧光色写“禅意”,他默默展纸录白居易《废琴》:“丝桐合为琴,中有太古声。”银钩铁划间,满座赧然。

薪火相传,守护笔墨基因

82岁的金鉴才仍雷打不动晨课三小时。

2025年初接任浙江省花鸟画协会名誉主席时,他赠弟子八字:“与古为徒,以勤补拙”。

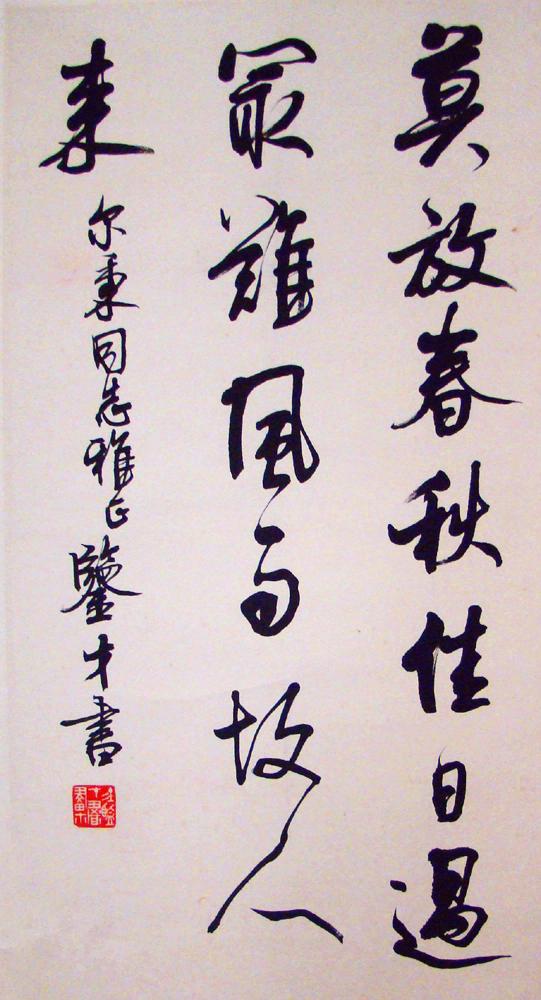

西泠印社的年轻编辑至今记得,总编室灯光常亮至深夜——老人在校《赵孟頫论》清样,坚持将“取法”改为“对话”:“临帖不是复印,是与千古智者促膝长谈。”

今年端午,杭州国画院教室挤满00后。

金鉴才示范《兰亭序》,枯手忽如游龙摆尾:“看好了!这一竖要像苏堤春柳,柔中带韧才是中国筋骨!”满室墨香中,手机屏的蓝光渐次熄灭,唯闻宣纸沙沙作响。

暮色漫过西湖时,金鉴才常独坐孤山。

脚下是西泠印社的青石台阶,远处雷峰塔金顶浮在晚霞中。他摩挲着沙孟海当年所赠竹刻镇纸,忽然对记者笑道:“书法不是遗产,是心跳——你听,颜真卿的愤怒、苏东坡的洒脱,都在我们腕间活着呢。”