人一旦走上“不能输”的赛道,往往会变成“拿着望远镜看别人的焦虑,用放大镜检查自家的崩溃”。

某天我看到邻居家初二的娃,晚上十点背着小板凳去赶补习,问他去哪儿,他说:“去补一下老师没讲的题型。”我点点头,忽然很想哭。

因为他才十四岁,就已经提前步入了“中年危机”的加班模式。

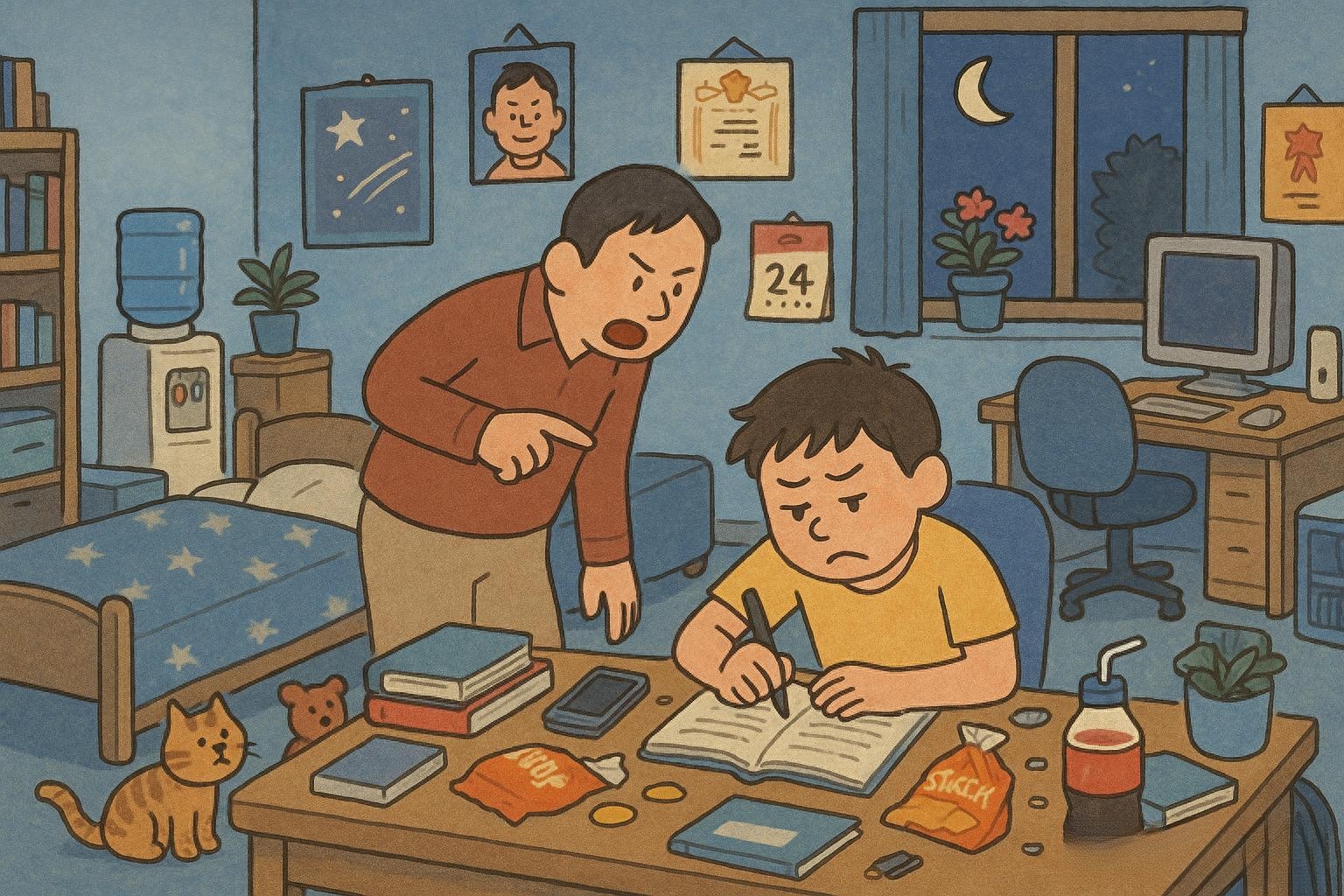

他爸妈在群里发消息:“我们娃最近状态不太好,成绩有点波动……决定每晚加两小时课,保证不掉队。”

讲得好像,自家娃是哪个濒临倒闭的上市公司,只要往里砸资源,KPI就能冲上去。

但孩子不是项目,更不是报表。他是个需要呼吸、需要空间、需要在一地鸡毛中长出自己的小脑瓜的小人类。他不是个“应试终端”,他需要思考。

问题在于,补课这个东西,最擅长干的,就是“代替思考”。

一、“补课型努力”:努力得像在演苦情剧

你以为孩子在学习,其实他在表演学习。

你以为家长在陪伴,其实是在焦虑中比拼谁更狠。

补课,原本是查漏补缺。现在倒好,补课变成了一场大型“应试游戏外挂”:别人刷副本,我开天眼;别人读题目,我套模板;别人理解知识点,我背套路。

你看那孩子坐在补课班里,眼神空洞地抄着答案,一边抄一边想:老师讲的这个我懂了,但我妈花了600块一节课,我不能白坐。

于是继续抄,继续装懂。

而最魔幻的是,孩子回家以后,爸妈一边夸:“你今天学习效率好高啊!”一边顺便对比:“你看人家张老师,讲得就是清楚,学校老师讲得太慢了。”

可笑的是,张老师不是讲得快,是压根儿不讲“为什么”,他直接给你“怎么做”。

或许是因为,补课班不讲道理,只讲套路。

而人一旦习惯了套路,就会忘了怎么思考。

有个同学,平时数学靠做题刷分,考前突击10套模拟题,场场稳定90+。结果有次老师出了一道换汤不换药的题,他瞬间崩溃,说:“题没见过,不知道套路。”

我说:“那你不会想想?”他说:“想?我妈没给我报‘想一想’课程。”

某小学生写作文,题目是《我喜欢的动物》。

他连夜在补课班背了五篇范文,考场上照搬一篇“我喜欢袋鼠”,写得声情并茂。

老师评语写道:“袋鼠生活在澳洲,而你作文里说你在家门口喂过袋鼠,实在是太荒谬了。”

二、自主学习:从“不会”到“会”的惊喜

自主学习,不是耍帅装深沉,而是“啃骨头、练肌肉、自己找水喝”的过程。

从不会做一道题,到自己慢慢摸索出门道,再到彻底理解其背后的逻辑,那种打通任督二脉的快感,不是任何补课老师能替你交付的。

孩子不是不爱学,是没人教他怎么学。

补课教的是“题型处理技巧”,自主学习教的是“你如何从混沌中找路径”。这就像有人给你鱼吃和教你钓鱼,差别不在鱼,在于你想不想靠自己活下来。

我初三那年物理极差,老师说我“理解能力弱”。

我咬牙在家死磕电路图,画到半夜突然懂了什么叫“电流方向”。第二天一上课我一脸自信,结果老师又说:“你是提前偷看讲义了吧。”我说:“没有,是昨天晚上开窍了。”

他满脸怀疑,那一刻我感觉我不仅通了电路,还通了任性。

我有个表弟,特别牛,数学从不补课。

他的方法是:买一堆不会的题,每晚做一题,不查答案,非得自己想通。结果期末考试,他数学全班第一。他说:“我就是不服,我不想让别人告诉我答案。”

我说:“你这不是学霸,你这是反社会。”

三、补课,是家长的“鸦片”,是焦虑的“止疼药”

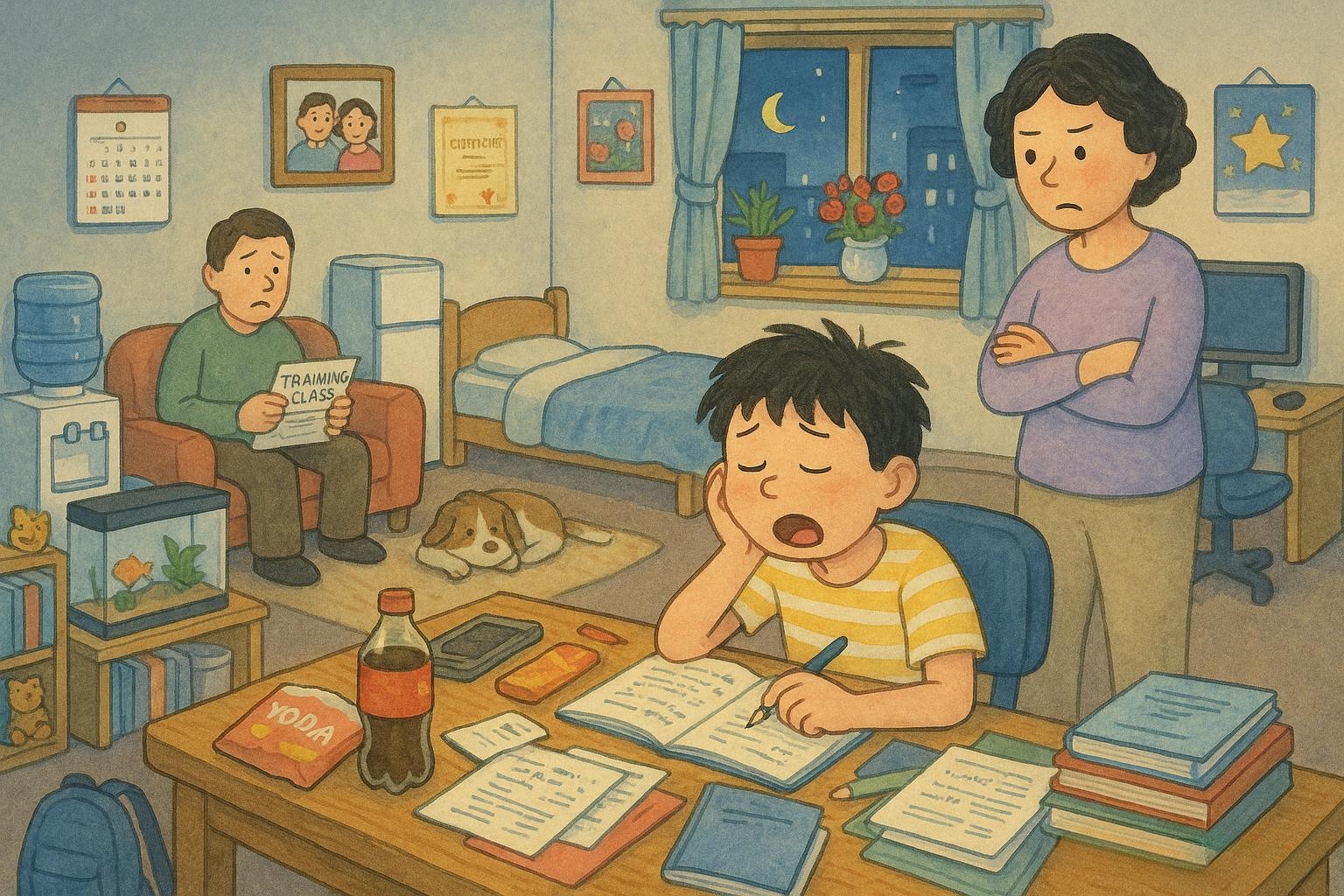

很多时候,孩子上补课班,是为了给家长一个心理交代。

说得难听点,补课不是为了学习,是为了让家长有事干、有话说、有安全感。孩子补课后成绩没涨,但家长能说:“我已经尽力了,怪不得我。”

有一种家长,比孩子还想“赢在起跑线”。

他们把孩子当成投资项目,一旦亏损就补仓,越亏越补,最终把孩子补成“高分低能”的典型代表。

焦虑的家长,不是没心,是太用心。

他们焦虑的,不是孩子没学会,而是“别人家的孩子学得更多”。于是你看,孩子们的日程表里:课上不敢走神,课后不敢喘气,晚上不敢停补。补到最后,脑壳开花,心里没光。

邻居家孩子一天五节补习,晚上写作业写到哭。他妈安慰他说:“咬咬牙,苦几年就好了。”我问她:“你娃今年多大?”她说:“六岁。”

我沉默了三秒,说:“那你是想让他高考提前退休吗?”

有个朋友天天跟我吐槽:“我儿子太笨了,补习了三个月还是没提分。”我问他:“那你有没有试过给他点喘息时间?”他说:“喘息?我们家没有‘喘’这个字。”

我说:“那你应该也没‘喜’这个字。”

说到底,我不是反对补课,我反对那种靠补课“苟分数”的偷懒思维。

补课是辅助工具,不是万能灵药。孩子不是打印机,塞进去一套模板就能吐出满分试卷。他得有思维,有兴趣,有自己的节奏。

别让孩子的时间,只剩下别人安排的课表。别让思维,变成追着题型跑的马拉松。别让学习,沦为“比谁先打鸡血”的大型表演。

如果非要补,那就请在孩子“主动”的前提下补,在他“明白为啥学”的基础上补,不然就是拿补课堵住问题表面,结果孩子一转身,把问题全带进青春期。

因为一个人的真正学习,不是靠“外部拧紧的发条”,而是“内心驱动的发动机”。