1951年3月,此时的哈尔滨,还是一片冰天雪地。人们正在挖一处墓穴,直挖了一米多深,才总算挖完冻土层。

墓穴挖好后,一个才20多岁的年轻女人,在众人诧异的目光中,突然跳了进去。之后,她又将自己的三个孩子,也接了进去,大的男孩才5岁,最小的女儿刚出生,才刚刚满月。

她说,她要为牺牲的丈夫,暖穴--------

一桩幸福婚姻

这个女人名叫何赋亭,1926年出生于江苏灌云的一个中农家庭。

虽然在农民中,这样的家境还算可以,但乱世艰难,又有十几个兄弟姐妹。因此排行靠前的何赋亭,就成为了家里女佣一样的存在,从小,就要帮母亲分担家务,扫地、做饭、砍柴、烧火,样样都要干。到她七八岁时,她不但要干活,背上还经常背着弟弟妹妹。

9岁时,她给自己的父亲下跪,哭着求了很久,才总算有机会,到学校念了一年多的书。这个机会来之不易,所以她异常刻苦,离开学校以后也从不敢懈怠,因此也算是能识文断字。

网络配图

1938年冬天,12岁的何赋亭,到舅舅家照顾舅母坐月子。她的舅舅孙笃生,是个地下党,家里时常客人不断,讨论抗日革命大计,何赋亭在他们的影响下,就这样走上了革命道路。

1941年起,因为日军在淮海地区频繁大扫荡,艰苦的“反扫荡”也带来了大量的伤员,根据地便成立了“淮海医训班”。才15岁又识字的何赋亭,便参加了医训班的学习。

在医训班学习了几个月,她便被派往前线做医务员。每天抬着担架,在战场上转移伤员,肩膀被担架磨出的水泡,最厉害时肿得像馒头一样大。

在战地医院照顾伤员忙里忙外,何赋亭非但不感觉累,但凡有点时间,她还要到群众家里去走访走访,帮孤寡老人干活。以至于当地流传起一句话,叫:“河西有个何四姐,一天挑水几十担。”

只顾着风风火火干活的小姑娘,她不知道,她忙碌的身影,已经走进了别人的梦里。

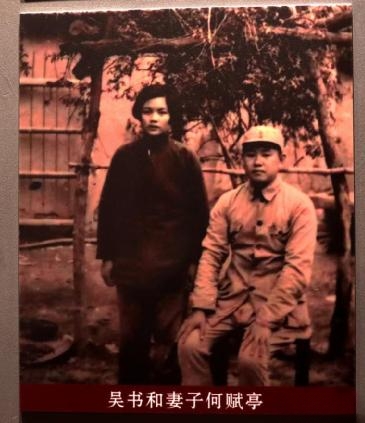

这个人,是何赋亭所在支队的队长,同时,也是灌云县的县委书记,他便是吴书。

吴书是灌云县有名的青年才俊,19岁就当上了校长,之后弃笔从戎,自己创建起灌云县的抗日武装。他组建的两支抗日队伍,都是灌云的抗日主力。

有人来介绍这门亲事,何赋亭不情愿,因为吴书比她大10岁,又结过一次婚有一个孩子。但经不起周围人的一遍遍劝说,她便同意了。

吴书

1944年秋天,一间茅屋一张床,他们便结婚了。

虽说何赋亭起初,并不期待这门婚事,但是随着两人接触变多,他们的感情也越来越深厚。

吴书是个文化人,他不但温文尔雅,而且对何赋亭很是关怀体贴。对于从小家里弟妹多,得不到多少关心的何赋亭来说,这份关心,就像冬日里的暖阳,照亮了她的整个生命!

婚后,因为打仗,他们聚少离多。1945年,就在日本投降之际,他们的第一个女儿出生了,吴书欣喜的为她取名:建华。

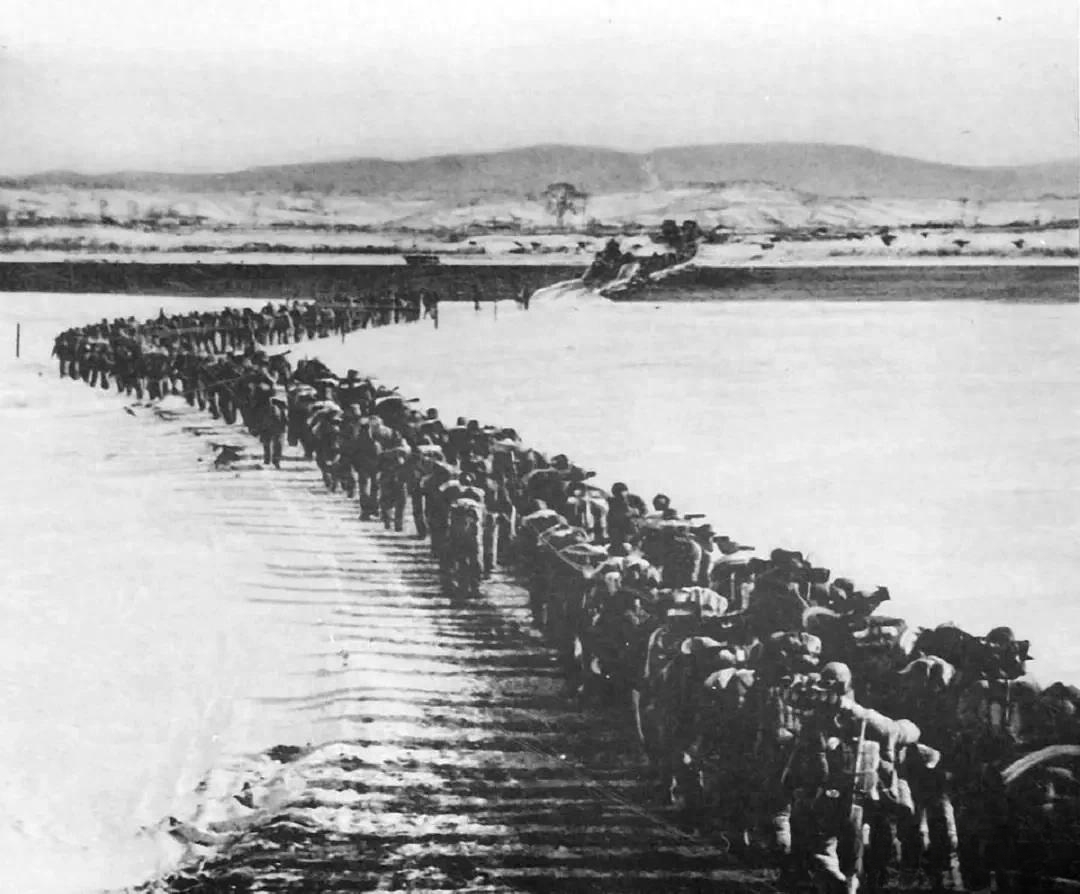

1945年9月,因为解放战争,吴书所在的新四军第3师开赴东北。两个月后,何赋亭带着才出生3个月的女儿,也跟着后方部队长途跋涉,一起去了东北。

11月的东北,已经是冰天雪地,这对于来自南方的战士们来说,非常不适应。况且他们的准备也不充足,都还穿着在苏北时的薄棉衣,更不要说棉鞋和棉帽了。

零下几十度的天气,战士们都冻得瑟瑟发抖,更不要说才几个月大的婴儿了。炮火连天中,部队生活条件差,何赋亭也没有一点奶水,能给孩子找到最好的食物,就是小米粥了。”

那个冬天没有熬过去,小建华便夭折了。

这一年,何赋亭也还不到20岁,她抱着孩子小小的身体,哭得肝肠寸断:

“都怪我都怪我,年轻好胜只顾工作。妈妈没有照顾好你啊!我可怜的孩子,你到死都没有喝上一口奶---------”

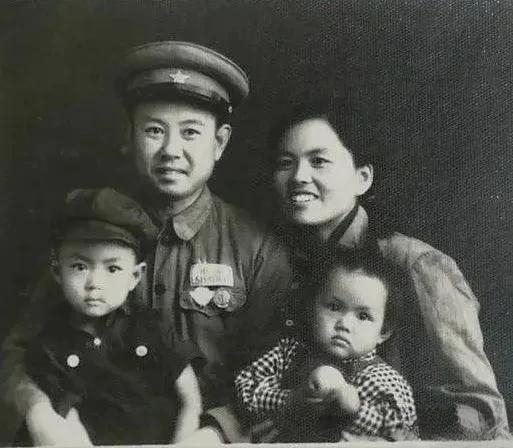

此后几年,何赋亭又接连生下了一儿一女,失去孩子的痛楚,这才有所减轻。

1950年,一家四口其乐融融的在一起度过了七八个月。这是何赋亭人生中最幸福的一段时光,哪曾想,竟也是最后的诀别--------

吴书一家四口

丈夫战死沙场

1950年10月,吴书所在的部队,被改编为志愿军步兵39军第117师,马上要跨越鸭绿江去抗美援朝了。

此时,何赋亭已身怀六甲,拖着快6个月的笨重身子,她还要照顾两个才几岁大的孩子。

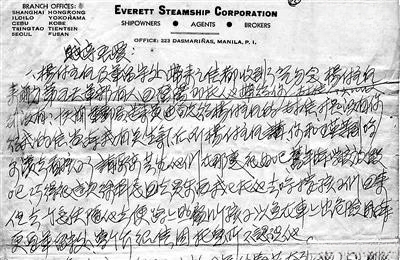

10月16日,117师全体官兵,从辽阳乘火车出发,两日后到达长甸口河。想到家中妻儿,吴书无限挂怀,立刻提笔给妻子写了第一封家书:

“尤其你已是怀孩子五六个月的人,对自己身体更要注意。我对这点很不放心------”

字里行间,皆是殷切关怀,何赋亭收到信,心中自然涌起一股甜蜜与暖意。

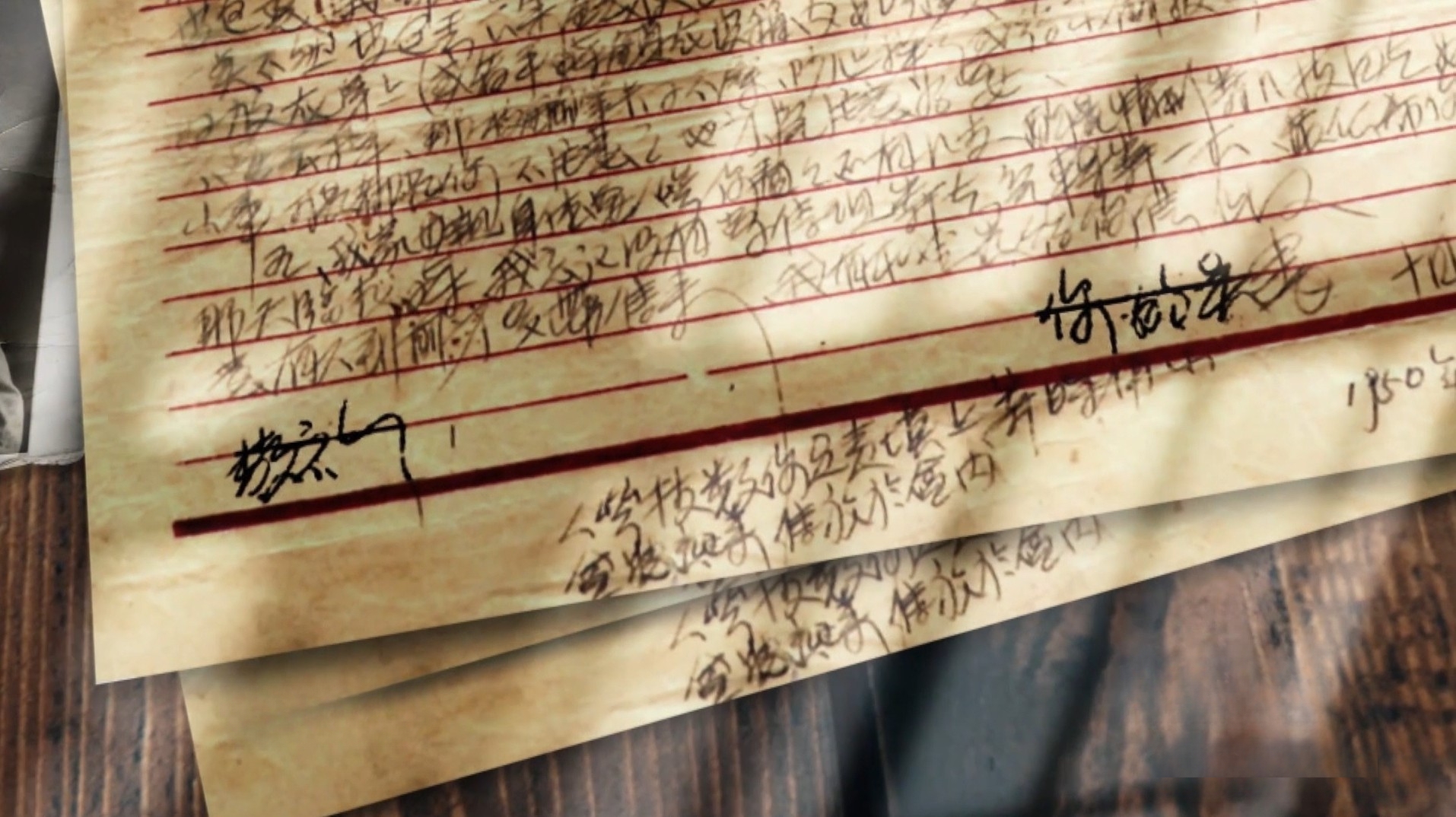

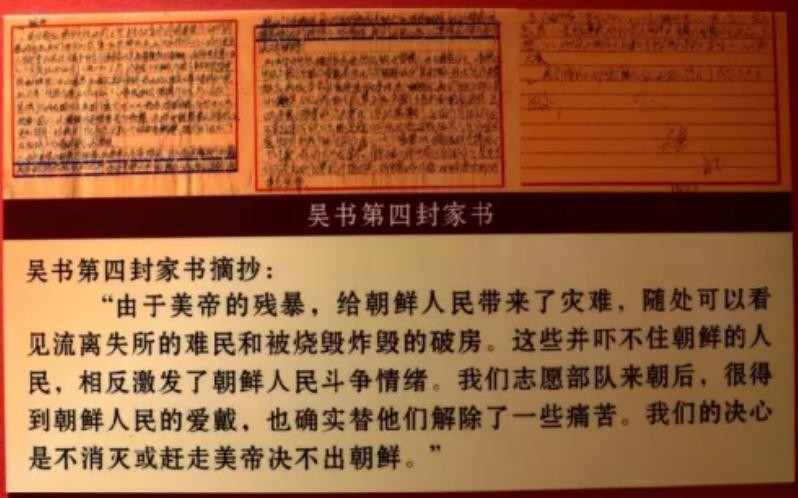

吴书的家书原件

作战开始后,虽然万分紧张,但只要战事有所缓和,吴书就会给妻子写信。

一封封薄薄的信笺,穿越滚滚硝烟,送到了何赋亭手中。这些信,既倾诉着思念与牵挂,更是一份安心的传递。

不久后,39军成立了留守处,何赋亭带着两个孩子,北上担任117师留守处的副指导员。丈夫在前线奋勇杀敌,她则在后方,整理物资照顾家属等,每日忙忙碌碌。每日最幸福的时刻,便是把丈夫的信拿出来读一读。

1951年1月19日,吴书入朝三个月,何赋亭收到了他的第五封信:

“尤其是你是快生产的人更要注意,否则我更放心不下。晓虹越长越调皮越活泼,你不要常打她,还是耐心一点-------”

家里事无巨细,吴书都在殷切关心。每接到一封家书,何赋亭的心里都能踏实一些,尤其是信的落款,每一次都是“你的吴书”,看得她心里甜甜的。

但这第五封信后,她却迟迟再也没有收到新的来信。

1951年2月14日,此时何赋亭生下孩子还不到10天。这天,通讯员来了,她看见后心里陡然生出喜悦,心想快一个月了,终于又来信了。

但通讯员没有拿出信件,反而眼神闪躲支支吾吾。就是这个眼神,让她心里一阵发慌。

通讯员将脚上已经化掉的雪踩了又踩,才说道:“何赋亭同志,师部给你来了电报。”

薄薄的一张纸,写着令她窒息的一句话:

“吴书同志于2月10日光荣牺牲!”

1951年1月25日,抗美援朝第四次战役拉开了序幕。2月10日,横城反击战打响。

在这次战役中,117师的任务,是迅速插到敌后,切断敌人的退路。同时,配合正面攻击的第40军、42军、66军,共同围歼敌人。

2月10日的黎明时分,吴书率部抵达了汉城以东50公里处。但是他们在执行任务时,却遭遇了美军的空中封锁。敌机丢下了几颗照明弹,使得他们全部暴露,之后又疯狂投掷炸弹。

在敌人的空袭中,吴书牺牲,年仅35岁。

就在5天前,何赋亭刚刚生下他们的小女儿,他还没有来得及看一眼,便与自己心心念念的家人永别了。

得到这个消息,何赋亭一下子就呆住了,上了战场便有可能是这个结果,但她从来不敢去想。他们结婚六年,吴书大部分时间都在行军打仗,她已经习惯了日夜担心。

如今,连担心都是一种奢望了。

晚上回到家里,5岁的儿子吴芸生,又拉着她的手问:“妈妈,爸爸什么时候回来?”

每天晚上,孩子都要问这个问题。但她紧绷了一天的神经却再也承受不住,哇的一下便哭了出来。

她哭,两个孩子也哭,最后娘三个便抱在一起痛哭。眼泪滴落在衣服上头发上,比炉中的火都烫。

“你们的爸爸,他不回来了。”

这一句话堵在嗓子里,仿佛重若千钧。

她提了一个奇怪要求

接下来,便是处理丈夫的后事了。她找到师里,坚定地说:“我的丈夫是南方人,他很怕冷,我要带他回国,安葬在家乡。”

但当时正在打仗,运输困难,大部分牺牲将士,都是就地掩埋。吴书是117师政治部主任,副师级,按例遗体能够送回国,但也只能送到东北。

1951年3月8日,吴书要在哈尔滨下葬了。何赋亭为丈夫买了一口好棺材,又做了一套非常好的呢子服。

落葬之前,她向组织提出了一个奇怪要求,那就是要在墓穴住一住,为丈夫“暖穴”。

起初,组织是不同意的,因为3月的东北还是冰天雪地,基本都在零下。她才刚生完孩子出月子,这样对身体不好,而且几个孩子又那么小,都受不得冻。况且,向来也没有这样的规矩。

“我丈夫在朝鲜冻了那么久,现在又要葬在这么冷的地方,我必须帮他暖一暖,绝不能让他受冻!”

为这一件事,她的态度很坚决。

那天,她带着三个孩子躺进了丈夫的墓穴,心中在说:“你那么怕冷的一个人,我带着孩子们给你暖暖,以后,这里就有我们的气息和温暖陪伴你了。”

那一天,她躺在墓穴里说了很多很多话。

痛失爱侣,何赋亭有很长一段时间深陷在悲痛之中,但后来她还是又坚强起来。孩子,是他留在世间的牵挂和延续,她一定要将他们好好抚养长大,让他在那个世界也能够安心。

三个孩子长大后说:“母亲,是我们心中的一座丰碑。”

但远不至于此,何赋亭,她也是世间爱侣的丰碑。