麦可思研究院最新出炉的《2025中国高校就业蓝皮书》像往常一样先给毕业生来了两记闷棍:第一记是“落实率”——2024 届本科生毕业去向落实率只有 86.7%,高职也不过 88.6%;第二记是“钱包”——毕业半年后的本科生人均月薪 6199 元,虽然同比小涨,但离大家心里的“破七”仍有一截距离。

别急着叹气,再往下看。去年毕业生规模又破纪录,“人多岗少”挤压之下,灵活就业的占比继续抬头,本科生 5.8%,有些人靠短视频、有些成了自由职业者;与此同时,63% 的本科生去了地级及以下城市,55% 扎进民企,说明就业重心彻底“下沉”。 “双一流”院校依旧风光——落实率 91.9%——可地方本科只有 85.6%,分化肉眼可见。

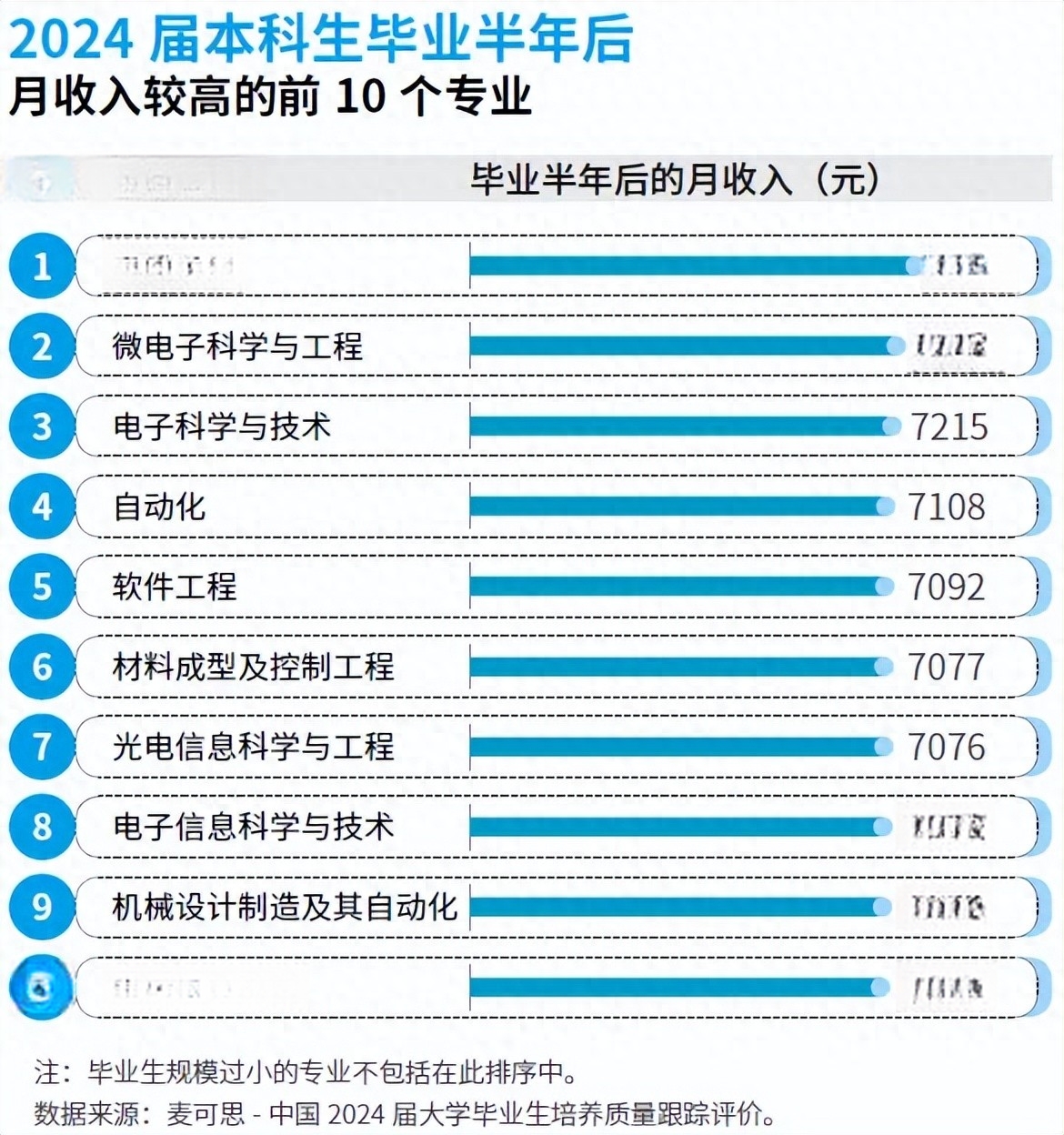

钱往哪儿流?答案依旧指向数字技术和硬核制造。信息安全专业以平均 7599 元领跑,高薪榜前十全是工科:微电子 7282 元、电子科学与技术 7215 元、自动化 7108 元……只要名字里带“电子”“自动化”,招聘启事永远闪着绿光。

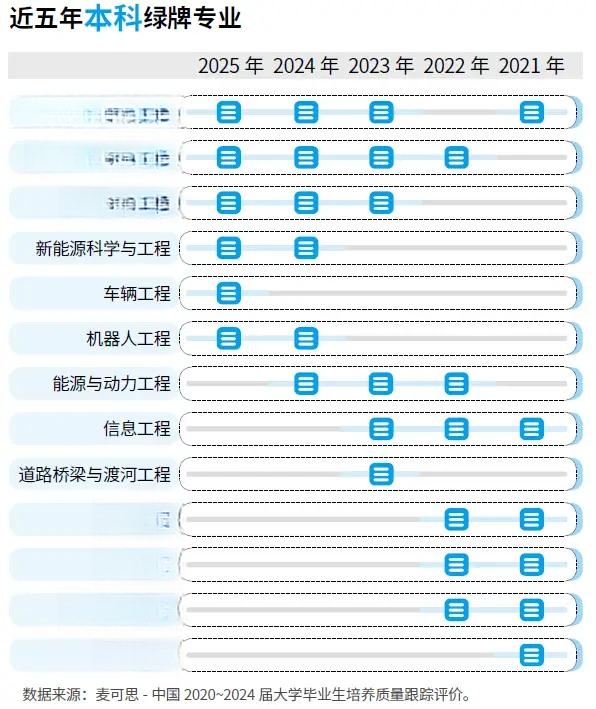

这份报告还给专业分了“红绿牌”。绿牌是就业、薪资、满意度三高的绩优股——电气工程及其自动化、微电子科学与工程、机械电子工程、新能源科学与工程、车辆工程、机器人工程,全清一色工科。 红牌则是“就业低迷+薪资不给力”的预警区:音乐表演、绘画、美术学、公共事业管理——法学更是“五连红”,戏剧性的“热门”招生背后,是毕业生的频频碰壁。

为什么工科会一骑绝尘?——先看国家这只“看得见的手”。过去一年,几乎所有战略性新赛道都在拼命扩张:芯片厂在长三角到处点火,新能源车企把焊花溅进西部大漠,智能制造园区一口气开出几百个博士岗位,工业互联网平台则忙着把上万台机床接进云端。企业抢人抢到什么程度?智联、猎聘的数据直接写死:2025 年智能制造岗位平均年薪 33 万,芯片和人工智能紧随其后,人才紧缺指数排在全行业前三。

再看数字经济这张向外漫出的“数据洪水”。ChatGPT、国内大模型一夜之间成了办公标配,招聘启事就跟换了模板似的:哪怕是策划、编辑、运营,也要“熟悉 AI 工具、具备数据分析能力”。第一财经的报告给出了更直白的信号——传统文科出身的市场营销、人力资源、电子商务岗位,正把“懂 AI”当硬门槛,不会用就直接过滤。

最后一块加速踏板来自职业教育的升级换挡。教育部今年一次性新增了 7331 个高职专科专业点,淘汰 5427 个旧点位,把专业池子整个翻新;而在这批“新号码”里,超过一半对准的就是高端制造、数字产业和绿色低碳——航空复合材料智造、航天装备精密制造、生态环境数智监测、电力储能应用……听名字就知道是给新能源、电动飞机、智能工厂量身定制的。

三股力量合在一起,才造就了工科的“风口叠加”:国家政策把方向定得足够清晰,企业开出高薪把缺口撕得足够大,教育系统用专业目录把人才管道铺得足够快。结果就是——只要专业名片上写着“电子”“自动化”“智造”“储能”,面试桌那头的 HR 往往先问“什么时候能到岗”,再谈其他。想要在薪酬曲线上飞得更高?把代码敲进硬件,把数据写进工厂,把 AI 用在车间——这就是 2025 年工科“一骑绝尘”的全部底牌。

对高校而言,这意味着不能再靠“蹭热度”批量开设同质化专业,而要盯紧产业链,用动态预警机制及时“关停并转”;课程设置也得跨学科:工科加速更新实验,人文社科补上数据与科技素养。对同学们来说,先用红绿牌做第一层筛选,再结合兴趣与院校资源;就算是文学青年,掌握数据分析或 AI 工具也不再是“加分”,而是“门票”。别只盯北上广深,三四线城市和民企里,往往埋着下一个“隐形冠军”。

就业蓝皮书不是算命本,却是一面照见产业脉搏的镜子。看懂趋势、提前布局、手快一步,你才能在 2025 这场就业大考里把握先机,而不是被动跟风。