感谢你的阅读,友情提醒:本文内容仅供参考,如有不适请线下就医问诊。

夏日蚊子无处不在,特别是在人多的公共场合,简直是蚊子的自助餐厅,叮完这个再吸那个,在无形间,将不同人之间进行了血液交换。

那么,很多人就会恐慌,日后夏天,是不是就不能随意出门,去公共场所了呢?

其实大可不必如此,这篇文章我们就来解除大家的恐慌,蚊子吸血远没有那么大的危害。

一、吸了艾滋病血的蚊子,再咬正常人,不会引起艾滋病传播!

艾滋病,人类免疫病毒(HIV)感染人体后,会攻击免疫系统被攻击乃至于完全丧失,最终当人体因感染或其他原因侵袭时,无法抵御而死亡。

由于艾滋病传染迅速、死亡率高等原因,导致人们谈艾色变,对于艾滋病患者也敬而远之。所以,任何与艾滋病患者接触的行为,很多不了解HIV真相者,也认为会传染,被蚊子叮咬也会造成传染。

其实无需过度担心,蚊子吸血叮咬艾滋病患者后,并不会将艾滋病病毒传染给下一个叮咬者,这要从蚊子吸血过程聊起。

蚊子一次性吸血的量极少,残留在口器表面的血液还不足0.001毫升,其中能存活并传播的艾滋病病毒就更少了,几乎可以忽略不计。而关于艾滋病感染需要的血液量,大多数学者认同是0.2毫升,大概为2-3滴血,完全注入血管,才能导致艾滋病毒感染。

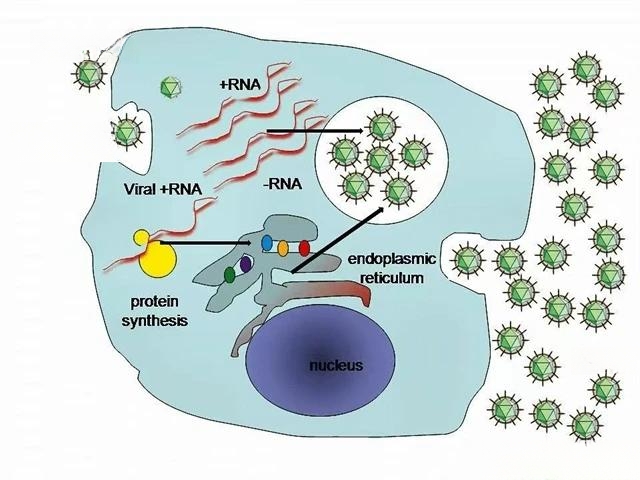

而蚊子的生理结构也非常特殊,食管和唾液管是两条互不干涉的管道,吸血时,蚊子口器将皮肤穿刺后,先分泌有一定抗凝作用的唾液,再用食管吸食血液。

此前吸入体内的血液只进不出,不会出现咬了A之后,再咬B时,将A的血液注射到B体内,即便,上一个被叮咬的人,携带艾滋病毒,也不会导致下一个叮咬者感染。

此外,艾滋病病毒的复制需要依靠人体内的CD4细胞,而蚊子体内细胞没有这种细胞,所以艾滋病病毒无法完成复制,也就进行繁殖,就逐渐被蚊子消化吸收。

看到这里,如果还不放心,那用大数据来证实。目前全世界范围内的流行病学研究发现,即便在非洲地区,艾滋病发病率高、卫生条件差、温度高蚊虫多,也未曾发现蚊子传播艾滋病的先河。更多的非洲儿童患艾滋,多为母婴传播。

看到这里也不要太早放心,蚊子叮咬虽然不传播艾滋病,但会引起其他疾病,这些由蚊虫传染引发的疾病要更上心。

二、蚊虫传播的这些疾病,才更值得警惕!

蚊子作为不起眼的虫类,能传染八十多种疾病,有些还是要人命的重大疾病,所以,别看不上这小小的蚊虫。

1.登革热

登革热是由其同名病毒引起的,伊蚊叮咬是主要传播途径,伊蚊感染登革热病毒后,病毒会在蚊子体内大肆繁殖,并传染给被叮咬的人群,几天内就会出现症状。

登革热病势发展快,患者会迅速出现高热、头痛、全身酸痛等症状,部分人还会出现皮疹、腹痛,来势汹汹,目前为止也无特效药物,只能通过退烧药,以及补充足够的体液,来缓解症状。

2.乙型脑炎

乙型脑炎是由乙脑病毒引起,在自然界中,携带乙脑病毒更多的是绝大部分的动物,比如猪、马等。一旦有蚊虫叮咬了感染乙脑病毒的动物,再叮咬健康人类,就会将病毒传染给人类。

三带喙库蚊在叮咬中将乙脑病毒同时传播出去,这类传染性疾病一般多发于夏季。感染者会伴随高热、呕吐、头痛、抽搐、嗜睡等症状,病毒还对神经系统进行特异性攻击,引起多种神经反射的异常。

目前乙脑也无特异性药物,只能对症下药,大部分感染者愈后良好,但有部分患者会有留有神经系统终身后遗症。

3.黄热病

黄热病相较于上述两种疾病,相对比较陌生,在热带地区比较流行,也是由伊蚊叮咬传播。

被伊蚊叮咬后,黄热病毒在体内繁殖,几天内就会出现明显症状,患者先是会出现高热、寒战、头晕、全身肌肉疼痛等症状,如果得不到及时治疗或免疫力下降,会进入中毒期,全身多脏器出现功能性损伤,有些重症患者甚至因肝损伤而死亡。

4.寨卡病毒病

这种病毒主要由埃及伊蚊传播,主要在热带、亚热带气温较高地区流行。与其感染者疾病类似,寨卡病毒病多表现为发热、关节肌肉疼痛、恶心呕吐等症状。

不要觉得这种病毒毫无杀伤力,十年前,巴西爆发过新生儿头部畸形就与此病毒有关。患有寨卡病毒病的孕妇,分娩的胎儿头围,普遍比其他人群分娩的新生儿头围小。

这些畸形头围的孩子中,部分还出现了神经系统的发育异常,是一种先天性的畸形疾病。由此,这种不起眼的传染性疾病,成为了近十年来世界医学关注的重点。

5.疟疾

以上四种疾病,病原体皆为病毒,而疟疾的病原体是一种寄生虫。虐原虫可以寄生在按蚊体内,被蚊子叮咬后,感染者会伴随高烧不退、寒战、出汗、呕吐、腹泻等症状,后累脾脏引起肿大,有些疟疾严重者,甚至会昏迷。

疟疾的传播途径呈多样性,除了蚊虫叮咬,母婴、血液传播也可引发疟疾,所以,预防疟疾,只警惕蚊虫叮咬还不够。另外,不要觉得疟疾是一种消失了许久的疾病,这种疾病从未远去。从2022年疟疾患病人数统计来看,全世界范围,有超过超过2亿患疟疾,死亡人数也高达六十多万。

此外,基孔肯雅热、西尼罗河热、丝虫病等也是通过蚊虫叮咬为传播途径的,由此可见,蚊虫叮咬并不是小事,小小的虫类,能引发多种疾病,家里发现蚊子,及时处理,防止给家人和自己引发不必要麻烦。

而艾滋病的预防,则是另一方面的知识。

三、关于艾滋病的那些知识,要做到心中有数

艾滋病作为近几十年来,令人避之不及的传染性疾病,人数激增,与人们对它的了解还不够全面有很大关系。

艾滋病的传播途径,依旧是课本上学过的那三条途径。

血液传播,是感染艾滋病高危途径。纹身、拔牙等不合规场所,重复使用医疗机械;输血时输入携带艾滋病病毒的血液等,都比较常见。吸毒者不讲究,多人共用一套针具,使艾滋病在吸毒者间发病率更高。

到医院或诊所打针,要使用一次性无菌器具。献输血、器官移植、纹身等,要到正规场所,避免通过血液传播感染艾滋病。

无论是异性还是同性,在无相关安全措施下发生性生活,艾滋病患者人数增加的一个重要途径。比如私生活混乱,多个床伴等,感染艾滋病的概率增加。

在性生活方面,洁身自好不只是道德层面的约束,可以与伴侣沟通交流,了解对方健康情况;发生性关系时,带安全套,能有效降低感染艾滋病的风险。

与艾滋病患者发生性生活后,也是有挽救机会的,只要在事后72小时内,及时服用特定的抗病毒感染药物,就能大大降低感染几率。

而女性艾滋病患者怀孕,如不及时进行医学干扰,孕期、生产、哺乳期导致孩子感染,会胎盘的血液循环;自然分娩过程中体液、血液与胎儿的接触,以及产后母体乳汁中存在的病毒,传播方式。

不过相较于前两种传播途径,母婴传播艾滋病经过规范化医学阻断措施,医生从孕期抗病毒治疗、进行更安全的方式、产后进行人工喂养,新生儿及时用药等,使HIV感染率大大降低。所以,女性怀孕后要及时到医院进行检查,拥有一个健康的孩子不是大问题。

除了被咬过艾滋病的蚊虫叮咬后,不会传染艾滋病,在公共场所被艾滋病针头扎伤,被感染的几率也不大。网上有传言,有些心存恶意的人会在共享单车座位等地方,将扎过艾滋病患者的针头藏在其中,等待骑行者感染。这种情况引起感染的几率很小,一般针头上能残留的血液极少,HIV病毒也不多,而脱离体液环境后,HIV病毒只能存活数小时,很快会死亡,感染能力下降。

另外,与艾滋病患者日常接触、共同进餐、共用日常用品等行为,也不会发生感染,口水、汗水、飞沫等体液中、空气中,HIV存活几率不大,能进行感染的可能就更小了。

所以,积极了解艾滋病毒相关知识,发生过高风险行为的群体定期进行艾滋病病毒检查,进行筛选,知晓艾滋病的谣言误区,就能摆正态度,用健康的心态对对待这种疾病,无需过度恐慌。

蚊子叮咬艾滋病患者后,并不会造成艾滋病的传播,反而是疟疾、登革热等疾病的预防,需要从灭蚊、预防蚊虫叮咬开始。艾滋病的预防则要从血液、性行为、母婴传播等方面入手,才更高效。

参考文献

1.《蚊虫会传播艾滋病病毒吗?》上海疾控2025.6.4

2.《小小的它,竟然能传播80多种疾病》四川疾控 2023.9.12