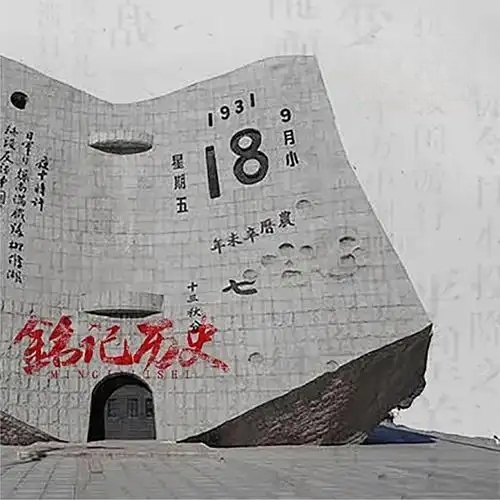

提起九一八事变,每个中国人都不会忘记那个国耻之夜。但很少有人知道,策划这场侵略的幕后黑手石原莞尔,原本的计划里并没有急于全面侵华。

按照这个"战略怪才"的设想,日本真正的全面侵华时间表其实定在了1956年——整整比实际发生晚了19年。

这不是什么"仁慈",而是更加阴险的长远布局。

石原莞尔想用25年时间,把抢到手的东北建成一个巨大的军工基地,然后再对我们发动一场"准备充分"的全面战争。

幸好历史没有按照他的剧本走,但这个被提前的时间表,背后隐藏着日本侵略者怎样的狼子野心?

这个"战略怪才"到底有多危险?

说起石原莞尔的可怕,不在于他有多凶残,而在于他有多"聪明"。这种聪明,专门用来琢磨怎么更有效地侵略别人。

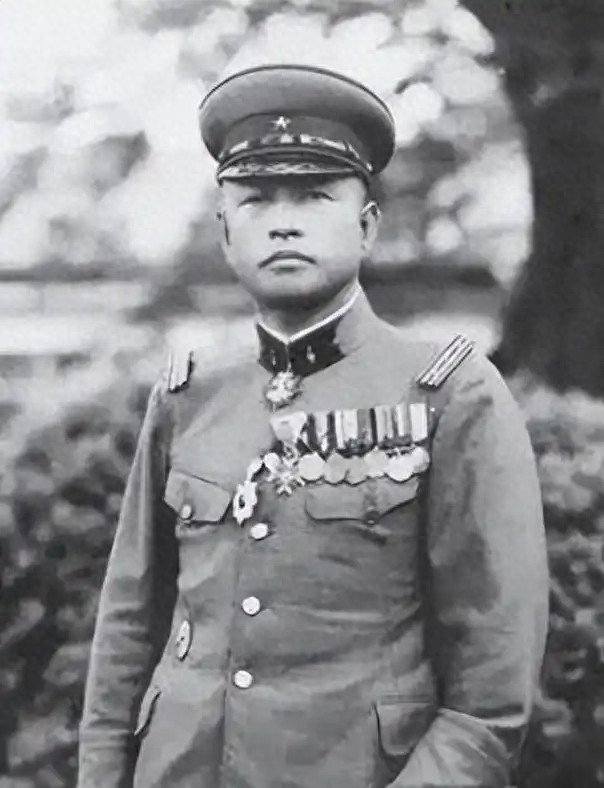

1889年,石原莞尔出生在日本山形县一个警察署长家庭。

他老爹是个狂热的军国主义者,从小就用"武士道"那一套给儿子洗脑,要他将来为日本的扩张大业卖命。

这孩子打小就显得跟别人不一样,同学们在背书时,他在研究拿破仑的战争史;别人在听老师讲课时,他在琢磨各种战略问题。

1918年从日本陆军大学毕业时,石原莞尔的成绩本来是第一名,结果被校方硬生生压到了第二名。为什么?因为第一名要觐见天皇,校方担心这个"异类学生"会在天皇面前说出什么不合时宜的话来。

不过,真正让石原莞尔从一个"问题学生"变成"侵华恶魔"的,是他1920年在中国的那次"实习"。

那一年,他被派到汉口的华中派遣队司令部,名义上是军事交流,实际上就是刺探情报。一年时间里,这家伙几乎跑遍了半个中国——湖南、四川、江西、江苏、上海、浙江、河南,到处收集政治、经济、军事信息。

更恶毒的是,石原莞尔从这次"中国之行"中得出了一套极其阴险的理论。

他发现当时的中国确实存在军阀割据、政治混乱的问题,于是总结出:"比起武力会战,收买和宣传具有更大的价值。"

在他眼里,中国就是"官乃贪官,民乃刁民,兵乃兵痞",是个可以轻易搞定的软柿子。

回到日本后,石原莞尔又被派到德国留学。

在那里,他潜心研究第一次世界大战,特别是德国失败的原因。这次学习让他形成了更加危险的"世界最终战争论"——东西方文明最终要通过一场大决战来统一世界,日本代表东方,美国代表西方,胜者将统治全球。

正是基于这套疯狂的理论,石原莞尔开始策划他的侵略大计。在他的构想里,中国只不过是日本走向"世界霸主"路上的一块踏脚石,而东北则是这个计划的第一步。

为什么要等到1956年才动手?

石原莞尔的时间表是经过精心计算的。按照他的构想,从1931年九一八事变开始算起,日本需要整整25年时间来"消化"东北,把这里建成一个巨大的战争机器。

这个25年计划绝不是拍脑袋想出来的。

石原莞尔深入研究过德国在第一次世界大战中失败的原因,他认为德国败就败在没有认识到那是一场长期持久的消耗战,而不是什么速战速决的歼灭战。德国没能承受住经济封锁,最终败下阵来。

1930年5月,石原莞尔在长春发表了《从军事上看日美战争》的演讲,明确提出"日美决战将在数十年之后"。

他强调,日本必须要有充分的战略准备时间,"依靠即将进行的日美持久战争来统一国内,巩固国运基础,然后依靠将来的决战完成统一世界之大业。"

在石原莞尔的构想中,东北是这个计划的核心。这块土地面积相当于日本本土的3倍,煤炭、铁矿、石油等战略资源极其丰富。他要把这里改造成一个能够自给自足、具备完整工业体系的军事基地。用他自己的话说,就是要建成日本"以战养战"的战略后方。

石原莞尔设想的25年时间表是这样安排的:前10年巩固对东北的统治,建立傀儡政权;中间10年大力发展重工业,建设军工厂;最后5年扩军备战,准备对华发动全面战争。到了1956年,日本就能以东北为跳板,一举吞并整个中国。

说到底,这就是一个"温水煮青蛙"的险恶计划。石原莞尔不想重蹈德国的覆辙,他要让日本在绝对优势的情况下发动战争,确保一击必胜。

然而,历史的发展却完全偏离了他的预期。

精心布局为什么会提前破产?

然而,石原莞尔这个所谓的"天才"犯了一个致命错误——他太高估自己的控制能力了。

当时的石原莞尔以为,自己制定了这么"完美"的25年计划,其他人都会乖乖按照他的剧本走。但现实很快给了他一记响亮的耳光。

九一八事变发生后,他确实声名大噪,在日本国内被吹捧为"军事天才",甚至连天皇都亲自给他颁发了勋章。

可问题就出在这里。

九一八事变在日本军界产生了一种极其危险的错觉——既然石原莞尔能用1万多关东军打败23万东北军,那日本军队简直就是无敌的存在。

一大批狂热的军国主义分子开始盲目模仿石原莞尔,以为靠着"大和精神"就能横扫一切。

到了1937年七七事变爆发时,一个奇怪的现象出现了:作为参谋本部作战部部长的石原莞尔,反倒成了"不扩大方针"的坚定支持者。他坚决反对把战线扩大到华北,不支持在中国战场投入过多兵力,甚至积极参与"陶德曼调停"等和解努力。

这让很多人摸不着头脑:发动九一八事变的罪魁祸首,咋突然变成了"主和派"?

真相其实很简单。

在石原莞尔看来,日本的第一阶段目标——占领东北——已经完成,现在应该按照既定计划,花时间好好经营这块"战利品"。如果急于扩大战争,不仅会激起全中国人民的抗日怒火,还会招来美英法等西方列强的联合制裁。到那时,日本不但得不偿失,还可能重蹈德国的覆辙。

但当时的日本军界已经被胜利冲昏了头脑。关东军第2课长武藤章甚至公开嘲讽石原莞尔,说:"我只不过是模仿石原阁下当时在满洲事变中的做法而已。"

这些狂热的军国主义分子认为,既然石原莞尔能创造以少胜多的"奇迹",那"三个月内灭亡中国"也不是不可能。

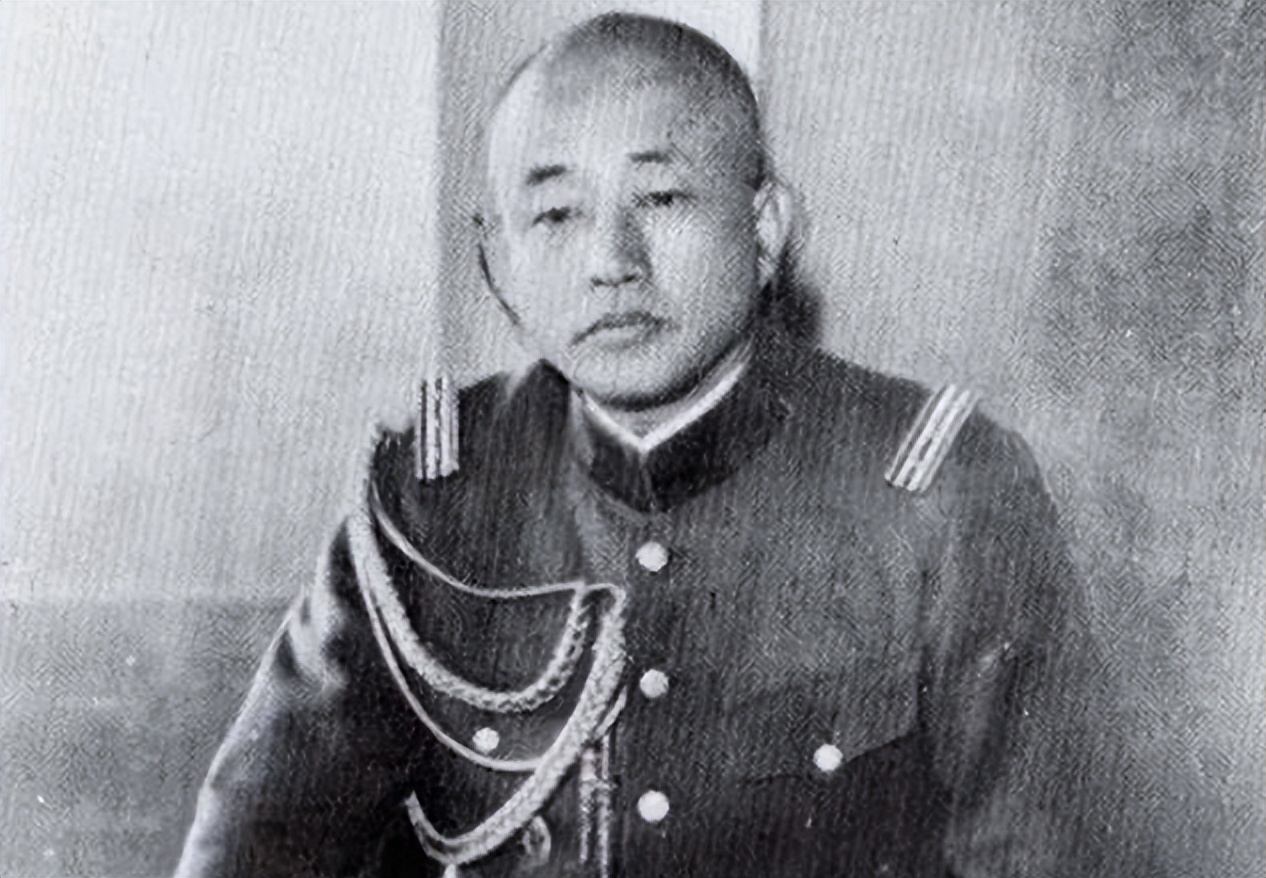

最要命的是,石原莞尔在关东军的老搭档板垣征四郎,也站到了"扩大派"一边。这个曾经与石原莞尔并肩策划九一八事变的人,现在却成了推翻25年计划的急先锋。

更让石原莞尔绝望的是,他在关东军的后任——东条英机,完全不买他的账。东条英机把伪"满洲国"当成了自己的私人领地,根本不让石原莞尔插手政治事务。两人的矛盾越来越尖锐,最终石原莞尔被彻底边缘化。

就这样,一个看似天衣无缝的25年侵略计划,在其设计者眼睁睁看着的情况下,被提前了整整19年。石原莞尔想控制历史进程的野心,最终被历史本身粉碎了。

中国人民的抗争改写了历史

从中国人的角度看,不管石原莞尔的计划是25年还是5年,侵略就是侵略,没有任何正义可言。但我们必须承认,如果日本真的按照石原莞尔的时间表执行,中国面临的挑战可能会更加严峻。

想想看,如果日本真的用25年时间把东北建成一个巨大的军工基地,到1956年再发动全面侵华,那时的力量对比会是什么样?幸好,历史没有给侵略者这个机会。

不过,石原莞尔计划的破产,最根本的原因还不在于日本内部的争斗,而在于他从一开始就严重误判了中国人民的抗争决心。

这个自以为聪明的"战略家",把在中国一年的观察当成了永恒真理,以为中国永远都会是那个"一盘散沙"的弱国。

但他万万没想到,九一八事变不仅没有让中国屈服,反而激发了全民族空前的觉醒。从东北义勇军的英勇抗击,到全国民众的抗日怒潮,再到中国共产党领导的抗日武装在敌后的顽强战斗,中华民族展现出的团结力量让所有侵略者都为之胆寒。

更重要的是,中国共产党领导的抗日武装,在敌后战场开展了艰苦卓绝的游击战争,让日本侵略者在东北的"经营"计划根本无法顺利实施。

石原莞尔设想的"25年建设期",变成了"14年消耗战"。到1945年日本投降时,不但没有建成什么战争基地,反而被拖得精疲力竭。

从这个角度看,中国人民的英勇抗争不仅粉碎了日本的侵略野心,也提前终结了石原莞尔的邪恶计划。

历史留给我们的深刻启示

石原莞尔的案例告诉我们,侵略者从来不缺"聪明人",他们的计划往往比我们想象的更加阴险和长远。但历史同时证明,再精密的侵略计划,也敌不过被侵略民族的坚强意志和英勇抗争。

更值得深思的是,石原莞尔这个"战略天才"最终的下场。他想当伪"满洲国之父",结果伪"满洲国"成了别人的私人天下;他想等25年再开打,结果战争提前19年爆发;他想成为甲级战犯"名垂青史",结果连战犯名单都没进去,最终在郁郁不得志中病死。

这种悲剧性结局,其实反映了整个日本军国主义的历史宿命:当你把战争当成解决一切问题的万能钥匙时,最终只能被战争反噬。

对于今天的中国来说,这段历史提醒我们几个重要问题:

和平来之不易,必须倍加珍惜。但珍惜和平,不等于天真地以为和平会从天而降。我们必须时刻保持清醒的头脑,对任何威胁国家安全的行为保持高度警惕。

实力是维护和平的最好保障。石原莞尔敢于制定侵华计划,根本原因是他认为中国软弱可欺。今天的中国已经不是1931年的中国,任何想要重演历史悲剧的势力,都必须掂量掂量自己的分量。

团结是战胜一切困难的法宝。中华民族之所以能够战胜日本侵略者,靠的就是全民族的空前团结。

民族复兴的路上,我们既要有历史的清醒,也要有现实的担当。

铭记历史不是为了延续仇恨,而是为了汲取智慧;强大自己不是为了称霸世界,而是为了确保悲剧不再重演。

只有这样,石原莞尔式的阴谋才会永远成为历史的笑话,而不是现实的威胁。

参考文献:

- 石原莞尔:《世界最终战论》,东京:原书房,1941年。

- 井上勇造:《石原莞尔:其人其思想》,东京:中央公论新社,2005年。

- 《日本侵华密电·九一八事变》,中国社会科学出版社,2017年。

- 加藤阳子:《日本人为何选择了战争》,世界知识出版社,2021年。