她叫何赋亭,她这一生没有做过惊天动地的事情,跟所有的女人一样:

结婚、生子、过日子。

奈何彼时正值战乱时期,他的丈夫吴书在外的日子比在家的日子还要多。

他们已经有了两个孩子,一男一女,如今第三个孩子尚在腹中,已有六个月,丈夫说待这个孩子出生以后,这个国家将再也不会有战乱。

孩子们可以手拉手一起到学校读书。

是啊!这一代人把能够打的仗都打完了!

接下来的这些孩子们就可以在太平岁月里安心地生活,他们再也不用受到剥削和压迫,也不用看外国人的脸色。

他们夫妻共同畅想着那个美好的未来,那个美好的未来里有她,有他,也有他们的孩子。

谁又能想在这个畅想没有实现之前,她的丈夫却先一步离她和孩子们而去。

她永远也无法忘记那一天,1951年2月14日下午,春风料峭,她一如既往地在117师的大后方整理物资。

不知为何,近几日她一直心神不宁,起初,她以为这不过就是怀孕期间的正常反应,但是直觉告诉她没有那么简单。

直到有人走进来,递给他一份来自于朝鲜战场的来电。

她是117师大后方的副指导员,明白这份来电意味着什么,但是她仍旧抱着最后一丝丝的幻想,或许是丈夫立功的消息,或许仅仅是他负伤的消息。

她最害怕的就是听到“牺牲”“壮烈殉国”之类的字眼,那些民族大义她不是不懂,否则,也不会让丈夫到前线去,可她需要丈夫,孩子们想要父亲。

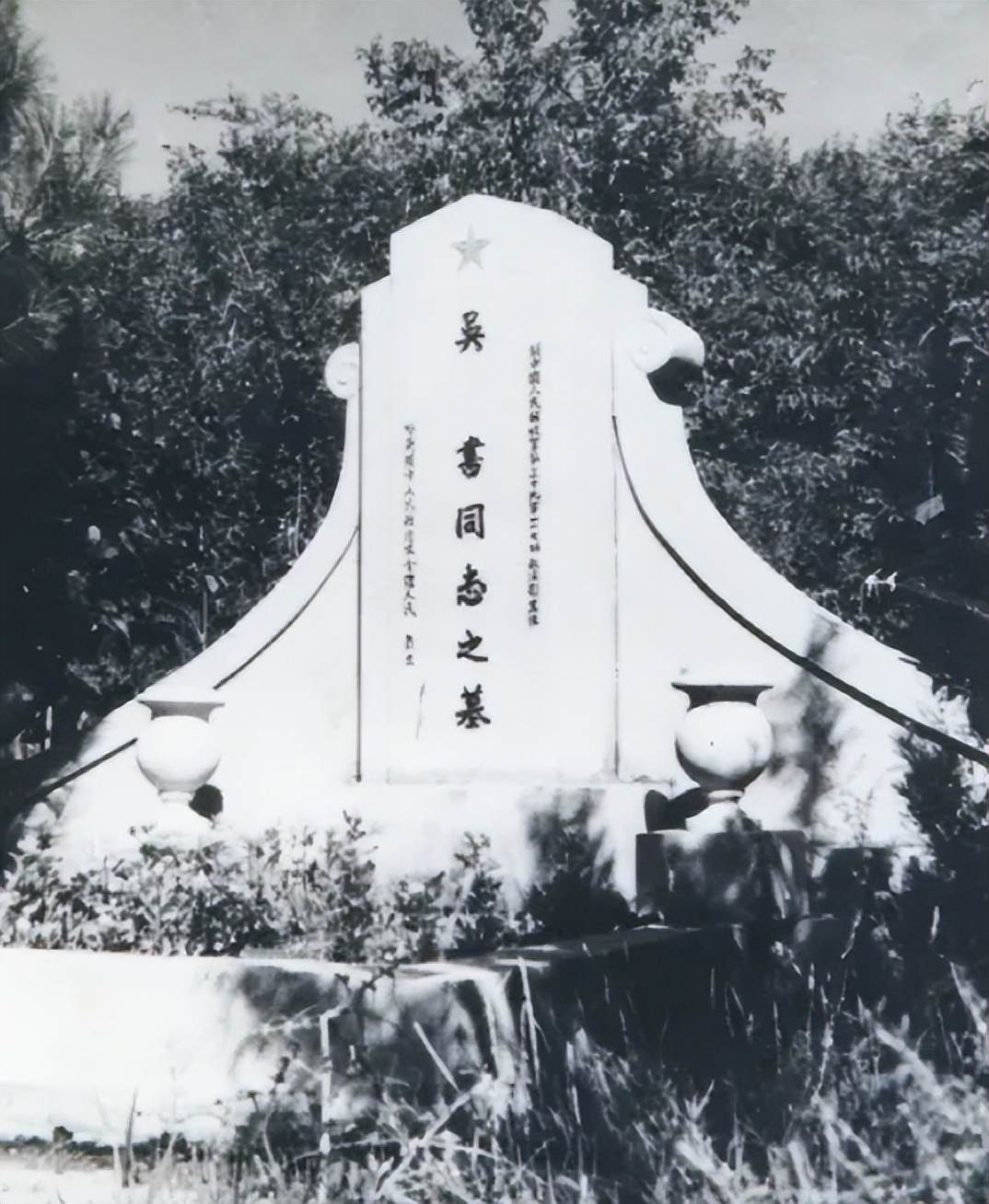

当看到“吴书同志于2月10日在横城反击战中光荣牺牲。”这一行字,她表现出异乎寻常的淡定,很多人都佩服她的倔强,因为她的手仍旧在忙工作。

只有她自己清楚,她已心如死灰,完全忘记了自身的存在。

手中正在做的工作成为了机械的重复,那个时刻她终于明白,真正的伤心不会掉眼泪,而是灵魂被抽空。

她找到师部,提出一个大胆的要求:“我想接我的丈夫返回故乡江苏!”

师部给出了拒绝的答复,按照当时的规矩,英雄必须就地掩埋,就连教员的儿子也长埋异国他乡,她的丈夫有什么理由非得回来呢?

但这一次她却表现出了前所未有的倔强,连续三次提出自己的要求。

一个失去丈夫的女人,这么一点小小的请求,按理说师部不应该反对。

但是我们不能忽略那个时代背景,教员都没有搞特殊化,他这是在用自己的行动告诉全国人民,他的儿子和其他人的儿子没有什么区别。

毕竟,数十万英雄要回国,在当时,国家还不具备这个条件。

但是,在她的一次次请求下,师部终于还是做出了让步,可以让她的丈夫归来,但是从朝鲜返回的所有费用由她自行支付。

她点了点头,没有任何的犹豫,返回家中,卖掉了家中的值钱物件,又朝亲朋好友借了一些钱。

她与丈夫的灵柩坐着火车返回了故乡,彼时她的肚子的孩子也出来了。

在小女儿五天的时候,何赋亭带着五岁的儿子、三岁的女儿,一家四口来到了丈夫的公墓。

她不顾管理员的反对,带着孩子们径直坐到墓穴之中。

管理员哪里见到过这幅景象,苦口婆心地劝她离开。

她哭喊道:“我丈夫在朝鲜的雪地受尽了h寒冷,难道我还不能为他暖暖坟吗?”

管理员听到这番带有哭腔的话语,忍不住为之动容。

这样一件小事发生在宏大的历史叙事之下,显得有些微不足道。

若是以宏大叙事的价值观来评判这位女子,或许有些人会说她有些任性。

怕是没有身在局中的人才会这么评价,什么是任性?是只为自己考虑的自私自利,而她是在无法遏制的汹涌爱意驱使下,才做出的这一举动。

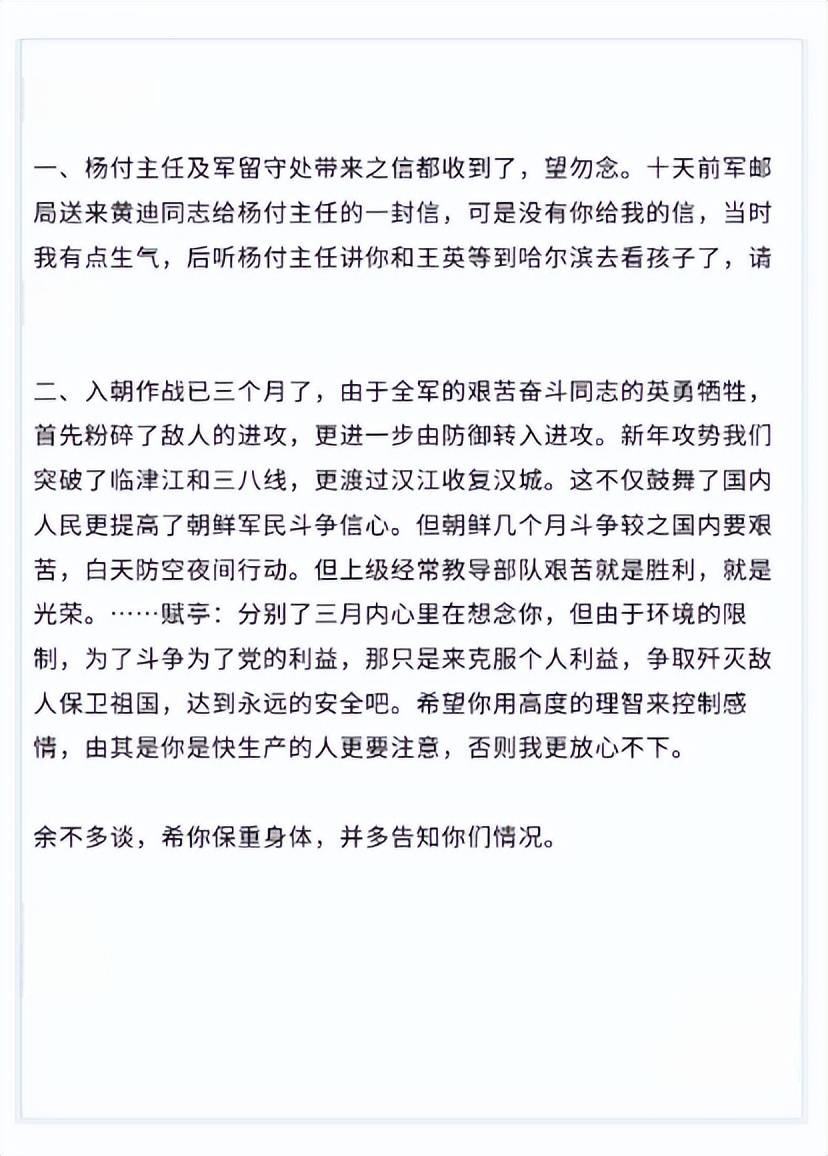

最后的最后,我们不妨来欣赏一下她的丈夫在战场之上写给她的书信: