城市水利设施(通常构成系统工程)为城市社会生活稳定提供了基础保障,与城市功能区划相辅相成,是城市规划的重要组成部分。作为考古学上观察到首个广域王权国家的都城[1],二里头都邑确立了宫城居中的多网格式城市规划布局[2],以路网、墙垣围合而成的封闭空间构成了城市基本分区单元,透露出后世以“井里”为基础的都城规划思想雏形[3]。如此成熟的城市功能区划理应配备完善的水利设施,来满足城市不同功能区的给排水需求。其中,宫城作为都邑核心区,其水利建设应最具代表性。因此,本文将重点考察二里头宫城水利设施的早晚变迁,并对相关问题进行探讨。

一、都城选址与水资源利用

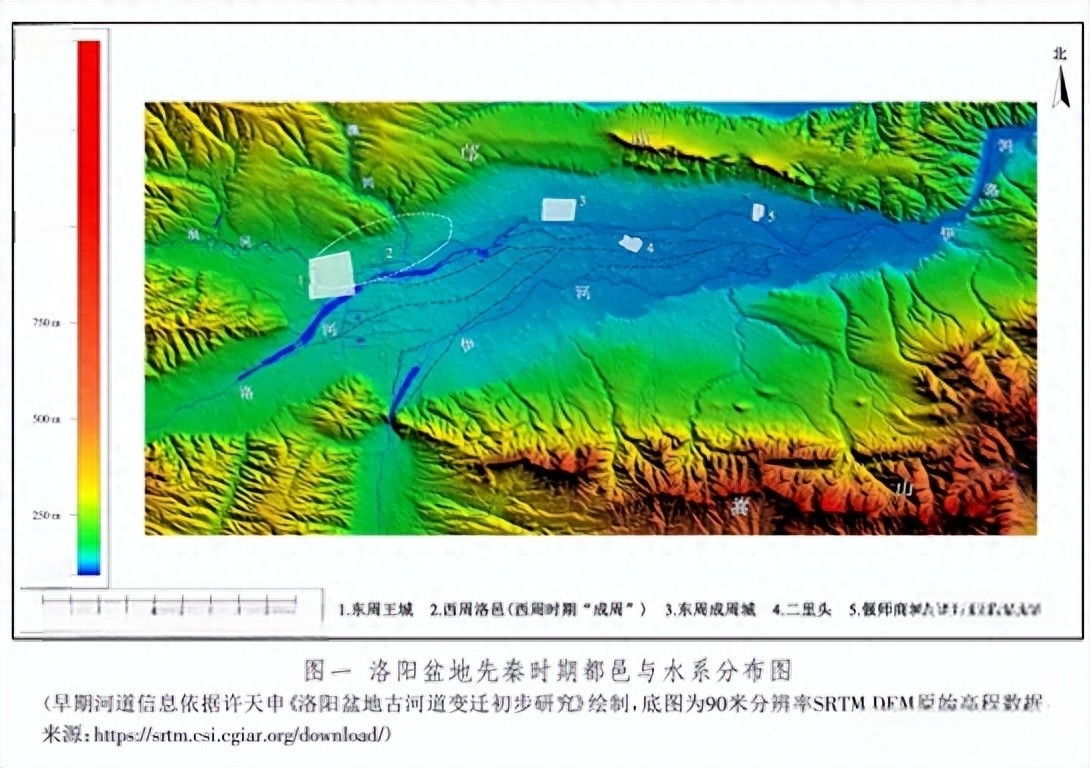

二里头都邑所在的洛阳盆地拥有发达的水系,为历代王朝在此选址建都奠定了良好的水源条件。洛河、伊河自西向东横贯盆地中心区域,沿途不断汇集发源自北侧邙山以及南侧万安山的支流,最终合流形成伊洛河在巩义附近注入黄河。由于洛阳盆地南、北两侧邙山及万安山发源的河流积水域并不均衡,尤其北部邙山南坡各水系积水域相对有限[4],不同阶段城市建设大都贴近伊、洛河及其主要支流,并设有相应的引蓄水工程,文献中反复出现的榖水即是这种水利工程的代表。相比于地区内其他时期都城选址,二里头都邑选址更靠近伊洛河冲积平原的中心部位,体现了《管子》记载都城选址的“广川之上”模式(图一)[5],一定程度上反映了二里头都邑对于水源的迫切需求。《史记》中有关“伊洛竭而夏亡”的历史记忆[6],很可能暗示了地区河流水量及河道变化对都城兴衰的影响。

伊、洛河自山区进入平原之后容易泛滥改道,加之不同时期的城市建设均涉及地区河流的治理,二者实则经历了漫长的演变过程。遥感影像显示出洛阳盆地内存在多条古伊、洛河河道[7],即反映了不同时期自然、人为因素共同作用下的河流变迁。后世河流的改道破坏了二里头都邑的完整性,我们目前看到的只是都邑残存的中心区域。有研究表明,二里头时期,伊、洛河主要流经遗址所在台地的南部,而地区内还存在较多因早期河流泛滥而形成的积水洼地[8]。其中,二里头遗址北侧存在一处大范围的积水域,即东周时期的“圉泽”。根据《左传》昭公二十六年“召伯逆王于尸,刘子、单子盟。遂军圉泽,次于堤上。癸酉,王入于成周”[9],可知此处至春秋时期还设有堤防,水域面积依然很大。近年在古城村发现早于汉代的城墙与城壕就位于圉泽附近[10],或提供了有关二里头都邑北部边界的相关线索,可能当时就设置有相应的水利工程。

总体上,二里头都邑选址于现今伊、洛河之间东西延伸的高台地上[11],南临大河,北侧不远处还有水泽洼地,既有利于防洪又不至于缺水,只需开挖沟渠即可将南北两侧水系贯通起来,从而在构建都邑防卫设施的同时更加方便城市用水。值得注意的是,二里头遗址东北及东部边缘存在多个大型灰坑,形成连绵延伸、南北大致呈一直线的沟状灰土带[12],发掘者认为这些遗迹是二里头时期人们在此取土所致,也具有标识城市边界的功能[13]。一些学者曾指出二里头时期的聚落外围多设置有与自然水系相结合的壕沟[14],上述沟状遗迹不能排除与地区水系相互串联的可能[15],加之古城村的考古发现,我们有理由推测,除了良好的地形与水源基础大体满足城市防洪和用水需求以外,二里头都邑外围还应设有一些水利设施用以周边水系的管理。

二、宫城水利的设置与变迁

二里头宫城位于遗址中心部位且地势较高,一定程度上减免了水患威胁。已发现的二里头宫城水利设施包括各类沟渠、坑池、井等,并伴随宫城内宫室建筑格局的早晚变迁而有所变化,尤其在宫城墙修建前后的二里头二至三期阶段最为突出,大体可分为早晚两期。

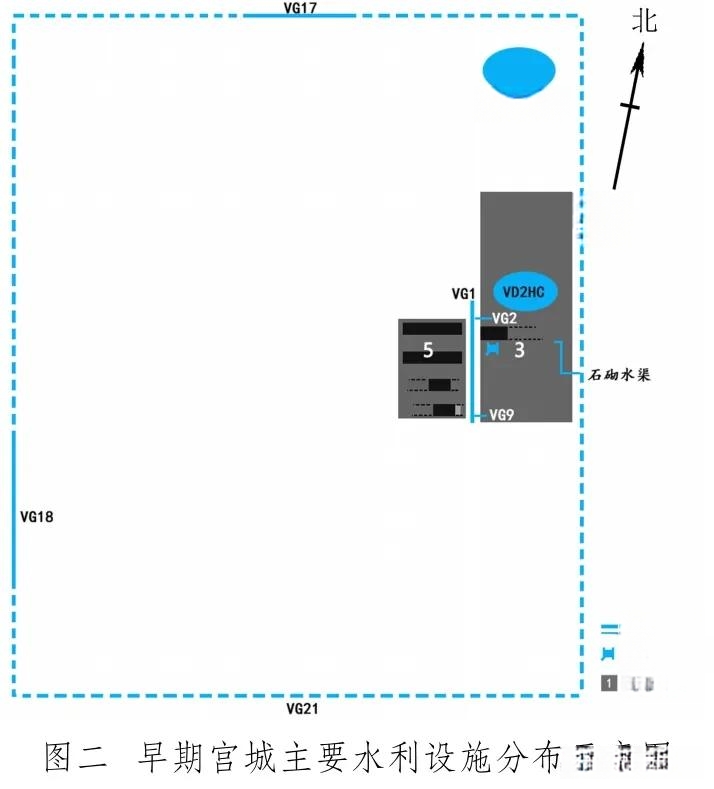

(一)第一期

相当于二里头二期。此时宫城墙还未修筑,但以宫殿区为中心的“井”形路网格局已形成。此时宫室建筑集中于宫殿区东部,形成了左右并列的3号、5号大型夯土建筑基址。其中,3号基址是由北、中、南三组庭院构成的院落式宫室,主殿坐落于中部庭院北侧;5号基址则明显保留有龙山时期排房式建筑风格。这一阶段宫城水利主要围绕宫殿区的边界以及上述两座宫室建筑展开(图二)。

宫殿区边界一带分布有沟状遗迹或与宫城水利有关。从层位关系和出土陶片形制看,这些沟状遗迹大都属于二里头二期,与后来修筑的宫城墙保持大体平行的位置关系,或被墙体叠压或是位于墙体外侧近旁。以宫城西墙下叠压VG18以及宫城北墙外侧VG17为代表,属于宫城墙修建之前的界隔和防卫设施,并且与取土以及引排水有关[16]。宫殿区东墙以及南墙外侧也有类似的发现[17]。位于宫殿区东、西两侧的沟深度大都超过1米,位于南、北两侧者相对较浅,这恰与此后宫殿区(即宫城)内宫室建筑群紧邻东、西两边的分布特征相适应。需要指出的是,这些沟状遗迹有可能相互贯通并且向外继续延伸,作为宫殿区界沟的同时或还形成与二里头都邑路网相配套的路沟系统。

宫殿区最北端(即宫殿区东北角)此时分布有1号巨型坑[18],被认为是营建宫殿区形成的取土坑,进行过一系列包括祭祀活动在内的人类行为过程。坑内发现有水浸现象,表明该坑可能在一定时间内承担了宫殿区蓄水的功能。由于目前尚未发现有沟渠与之相连,1号巨型坑或是一处较为独立的蓄水池。而位于该坑南侧各类围绕宫室建筑的沟渠等水利遗迹在一定程度上应能够相互连通。

第3、5号宫室建筑之间分布有水渠VG1[19],已发掘长度超过百米,是宫殿区的公共渠道。水渠应为木板铺设,边缘还残留有石块,可能为水渠的附属建筑遗存(如立柱等)。这一公共水渠应与两侧宫室建筑的渠道相通。例如3号基址西庑一带发现有东西向水渠:靠近中院的VG2[20]以及位置偏南的VG9。其中,VG9边缘也发现有石块[21]。除此以外,3号宫室中部庭院西侧还发现1座带有出入水口的石砌渗水井(VH34)[22]。结合这些水利遗迹的形态特征,推测它们可能属于同一套引排水系统。值得注意的是,早年在2号宫室东庑附近发现一条“之”字形石砌水渠[23],渠底坡度表明渠水先自西向东再向南,随后折向东直至流出宫殿区。该水渠建筑用料、砌筑工艺均与VH34类似,分布位置相当于3号宫室中部庭院东南,与VH34大体处于同一东西延长线上,表明二者也应属于同一水利设施的不同组成部分。综上,宫殿区东部汇集的水流应先自北而南通过公共渠道VG1,再经VG2等水渠转向东,进入3号宫室庭院后汇入渗水井VH34,通过渗水井东侧的出水口流入石砌水渠,并最终向东流入宫殿区外侧的界沟中。位于这一水网末端的石砌水渠所用石板的体量随水流方向而愈加厚重,水渠规模也逐渐扩大,表明渠道内经行水量并不小。另外,沟渠(如VG1、VG2)填土中还出有圆田螺、圆顶珠蚌等水生动物遗存[24],说明渠水还可能保持有较好的水质。

除了上述或可相互连通的水利设施以外,3号宫室北院还发现一处坑池遗迹(VD2HC)[25],是修筑2号宫室时开挖的大型基础坑,坑底部含有细沙淤积层表明此处经过流水作用。结合相关遗迹的分布情况可知,基础坑不仅打破了3号宫室北部庭院内诸多同期生活遗迹,也破坏了院中一座水池。庭院内保存有大片路土,很可能是围绕水池形成的,而靠近南侧中院主殿的路土还发现有鹅卵石[26],不排除有意铺设的可能。水池除了蓄水、消防等功能之外,还应构成了附属于3号宫室的一处池苑景观。

总之,这一阶段宫殿区外侧开挖明沟在标识边界的同时也便于引排水。宫殿区内的沟渠包括普通明沟以及木构、石构水渠。不同材质的渠道应该与建筑规模以及所需输水量大小有关。各类水渠以明暗结合的形式适应于宫殿区不同位置的引排水需求。人们日常饮水则是通过水井获取,在3、5号宫室范围内均有不同程度的发现。在公共木构水渠的基础上,以3号宫室为中心大体形成了一套水网系统,北部庭院建有水池并可能通过水渠引水,水池南部各庭院内或还设置有与公共水渠连通的各类沟渠和渗水井。这些水利设施分布集中,体现出较为浓厚的生活气息,暗示了3号宫室应该与日常起居相关。

(二)第二期

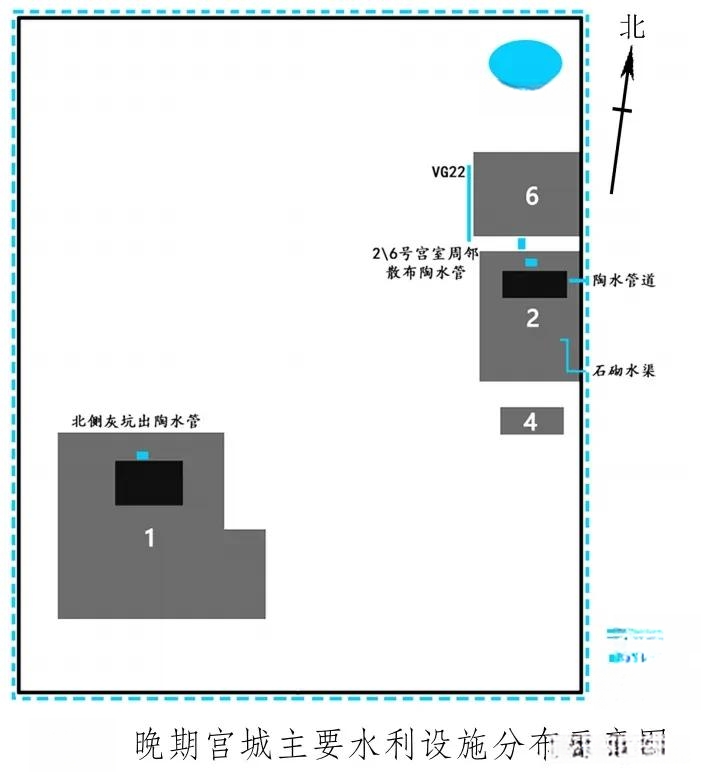

这一阶段相当于二里头三期至四期阶段。此时宫殿区由于宫城墙的修筑形成了封闭的宫城。伴随宫城西南部1号宫室建筑基址的兴建,宫殿区东、西并列的两组宫室建筑格局得以确立。3、5号宫室在这一阶段初期继续沿用,至二里头三期晚段被2、4号宫室取代,二里头四期之后增筑的6、11号建筑分布于2号宫室的北端,亦为东西并列[27]。这一时期新建的主要几座宫室建筑均为院落结构,特别是作为东、西两组宫室建筑群核心的1、2号宫室,都是独立主殿和四周廊庑相分离,与先前宫室建筑形态明显不同。晚期新建的2、4、6号宫室南北一线,完全叠压于3号建筑基址上,3、5号宫室彻底毁弃。在此基础上,前一阶段的宫城水利设施虽然有所沿用,但也发生了一定的变化(图三)。

宫殿区的部分界沟(如VG18)在这一阶段被宫城墙叠压或已经废弃,但由于宫城墙的修筑是以早期二里头都邑整体网格布局结构为基础,此时环绕宫城墙的路网(可能配套设有路沟)即发挥了宫城排水的作用。宫殿区内1号巨型坑在这一时期继续发挥了蓄水功能。在东组宫室建筑群之间依然保留了公共引排水渠道的设置。虽然处于3、5号宫室之间的水渠VG1大部分被2号宫室西庑叠压,应已废弃,但在2号宫室西庑外侧新开有南北向的渠道自北向南输水[28]。稍晚阶段位于2号宫室北侧的6、11号建筑基址之间也设有一道水渠(VG22)[29],只是输水方向似与前者不同。上述引排水渠道均为普通明沟,与前一阶段宫室之间的木构水渠相比,显得较为粗糙。这些宫城水利设施早晚分布格局相似(不排除有早晚沿用的情况),均带有较强的公共性。相比之下,附属于不同宫室建筑的水利设施则较前一阶段有明显变化。

随着3号宫室在晚期阶段被先后改为2、4、6号宫室建筑,处于3号宫室庭院的水池、渗水井以及相关沟渠大都遭到废弃。3号宫室北院的水池被彻底改作2号宫室的地基坑(VD2HC),而与之配套的其他沟渠此时也应被填平或改为他用。此外,3号宫室中部庭院内的石砌渗水井(VH34)此时已被淤平,在2号宫殿建筑营建时被二里头三期的灰坑(如H40)打破[30]。与之连通的水渠大部分已经弃置不用,惟有庭院东部的石砌水渠此时或被改作2号宫室庭院配套的水利设施,继续得以发挥引排水的功能。上述这些宫城水利的变化与区域内早晚宫室建筑结构的改变相一致。

此时,新建东、西两组宫室建筑不再单独设置蓄水池,而与各宫室配套的引排水设施则以多节陶水管套接而成的暗渠为主。其中,2号宫室东庑北端设有陶水管套接的地下暗渠,可将积水引向宫城之外。另外,2号宫室建筑北侧6号宫室一带的灰坑以及宫城墙附近,也采集有若干陶水管[31],说明最晚营建的宫室建筑也是采用管道暗渠引排水的。对于西组宫室建筑群而言,虽然目前还没有明确发现1号宫室设有引排水渠的迹象,但在建筑北侧的灰坑(如H53、H82、H93)中发现有陶水管[32],暗示1号宫室也应配备陶水管道。总的来说,自二里头三期以后,管道暗渠已经成为了宫城东、西两组宫室建筑群最为主要的引排水设施。有学者指出,相比于其他材质的沟渠,陶水管道的输水量较为有限[33]。结合已有考古发现可知,二里头宫城陶水管大都设置于各宫室建筑的廊庑一带,输送距离相对较短。由此我们不难推测,这一时期宫室引排水量并不大,而陶水管道应主要用于宫室排水。为了快速消除积水,暗渠管道与宫室外侧的公共渠道应该相距不远,或者宫室外侧设有方便收纳宫室积水的渗井或坑池。

晚期宫城日常饮用水仍以水井为主,在东、西两组宫室建筑群均有发现,且以东组宫室建筑群最为集中,或许反映了两组宫室建筑群的功能差异。此时水井形制与早期阶段基本相同,大多为平面呈矩形的直壁竖穴深坑,且多对称设置脚窝。与此同时,1、2号宫室作为东西宫室建筑群的核心,都在主殿后设置大型夯土水井[34],形制特殊,被认为是用于藏冰或保温储藏的“凌阴”[35],是为前一阶段所不见。

综上所述,这一阶段包括公共蓄水池(1号巨型坑)、共用水渠等宫城公共水利基本延续了之前水利设施的建筑格局,这应该与二里头宫城功能区划的早晚延续性有关。其中,东组宫室建筑群始终为生活居住区,故也是水利设施相对集中分布的区域。然而宫城内宫室建筑形态的变迁却牵动了相应水利设施的变化。早期阶段以3号宫室为中心,庭院内设置有专门的蓄水池与各种沟渠,暗示宫室庭院或还具备池苑的功能属性。但进入晚期阶段以后,上述池苑功能并未得到延续。宫城除了公共蓄水池以外,各宫室建筑不再独立营建类似的设施。早期各类宫室沟渠除少数沿用外多被废弃。与早期相比,晚期的宫室建筑形态体现出较强的统一性,配套的水利设置也更加规矩严整,基本确立了暗渠陶水管道与公共土质明沟的水利设施组合,而陶水管道的普遍应用是这一时期宫城水利的主要特点,应该与晚期宫室建筑结构、布局、功能的变化和引排水量需求的不同有关。

三、相关问题探讨

二里头宫城蓄水、引排等不同功能的水利组合已较为完善,体现出一定的规划性。各单体宫室以及公共区域的引排水需求通过不同材质沟渠的组合搭配得以兼顾。各类宫城水利设施及其组合形式的变化不仅与宫城建筑格局的演进相适应,也体现了不同水利技术在城市发展过程中的综合运用。下文将探讨二里头宫城内外水利的异同,并分析二里头都邑水利技术的源流。

(一)宫城内外水利设施的异同

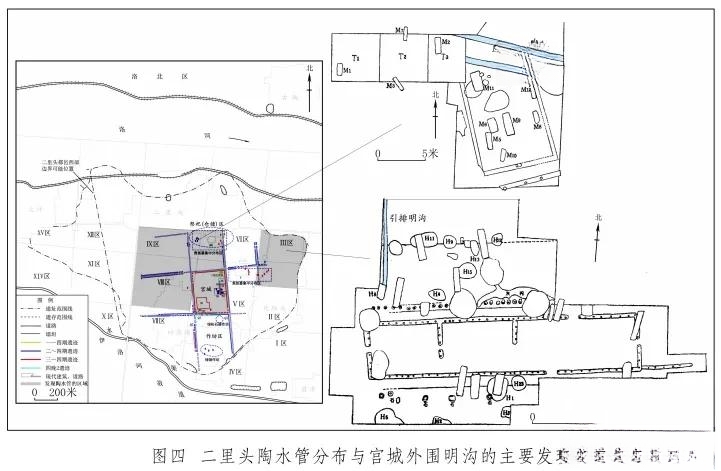

二里头宫城外围其他区域的水利遗迹发现较少,目前尚看不出系统规划的迹象。已知宫城外围的水利遗迹包括水井、陶水管以及明沟。空间分布上,这些水利遗迹主要位于宫城南侧的围垣作坊区、宫城正北部的祭祀(仓储)区[36]、以及东北部一带的贵族聚居区(主要是Ⅲ区)(图四)。相比于宫城水利设施的多样性和系统性,上述二里头都邑功能区水利显得较为简单。

宫城东北部的贵族聚居区分布于二里头都邑东部边缘一带,发现有规模较大的院落式夯土基址[37],建筑等级应仅次于宫城。该区域不仅采集有陶水管,还在高等级建筑庭院发现有引排水明沟(图四)。类似的明沟和暗渠管道在祭祀(仓储)区也有发现[38]。宫城南侧围垣作坊区的水利遗迹除水井外,主要是东北部绿松石作坊发现有冲刷废弃物的水道遗迹[39],应该与矿料分选有关。

从水利遗迹的类型上看,水井是二里头宫城外围最为常见的一类水利设施。无论在生活居住区还是手工业作坊区,已发现的水井形态均为带有脚窝的矩形竖穴深坑,与宫城内大多数水井并无明显差异。但具有保温功能的“凌阴”(即大型夯土井),在宫城之外其他功能区十分少见。二里头宫城外围以陶水管为代表的暗渠设施亦不多见,小型房址周边并未发现。除了少数位于宫城东北部贵族居住区以及祭祀(仓储)区,仅在宫城正西区(Ⅷ区)有零星发现,大多为单件采集品,少见多节套装的现象[40]。这些陶水管的设置与建筑功能、规模、等级等密切相关,对不同功能区居住人群社会身份地位的高低具有较强的指示作用。

综上所述,二里头宫城之外水利设施的种类、规模、组合形式均比较有限。目前在宫城之外并无大型蓄水池的发现,而暗渠管道等水利设施则主要集中于宫城之外的贵族聚居区。由此可见,宫城拥有二里头都邑最为完善的水利设施,而其他城市空间的水利设置则主要依据区域功能属性和居住人群的社会身份等级来决定。在此基础上,二里头都邑或具备与多网格布局相配套的公共水网(路网以及道路两侧可能存在的路沟均可作为城市公共水网的组成部分),从而将不同的功能分区有机联系起来,并可能连通了各区的引排水设施。

(二)二里头水利知识的渊源

从前文的分析看,以宫城为代表二里头都邑水利规划不仅涉及单体宫室建筑和建筑群落,也兼顾各功能区以及城市公共空间。同时,宫城引排、蓄水等不同功能水利设施的组合形式已较为成熟,体现出多种水利知识的有机融合。考古研究表明,二里头都邑的形成与发展离不开各地人口的汇聚、多元文化的碰撞与交流[41]。在此背景下,来自西部黄土台塬和东部泛滥平原地区的史前聚落水利经验,构成了二里头都邑水利两个较为明显的知识来源[42]。

自仰韶文化晚期阶段开始,位于黄河中游黄土地带的区域中心聚落就开挖有大型蓄水池,且通常与聚落中大型建筑或中心广场相邻[43],一定程度上促成了社会公共权力的表达。而蓄水池的营建一直延续至龙山时代末期,并发展成为社会上层统治者独享的水利设施,用于宫城或是聚落核心宫室建筑附近。陶寺宫城北部的低洼地带以及大片静水与流水交替作用的淤积层,提供了宫城早中期阶段蓄水设施的线索[44]。与陶寺大体同时,位于山陕高原石峁城址核心的皇城台也发现有蓄水池的迹象[45]。芦山峁城址中心的大型建筑庭院亦设有一处带有排水口的水池[46]。

以陶水管为代表的暗渠设施自龙山时代应用于黄淮泛滥平原地区的聚落中。为了规避经常性不定期水患的威胁,地区聚落选址早晚主要集中于地势较高的岗地上,这也造成了堌堆型遗址的大量出现。处于黄淮泛滥平原上的史前城址规模普遍较小。在开设明沟的基础上,还设置暗渠来增强聚落引排水能力。陶水管道技术一定程度上降低了暗渠建筑材料的获取成本,也由此成为了城址引水排涝的最佳选择。以淮阳平粮台为代表,明沟暗管双重引排水系统构成了地区聚落水利的典型特征[47]。

相较之下,围沟、环壕为代表的明沟很早就已成为不同地区最为普及的聚落公共水利工程。伴随社会复杂化进程,位于西部黄土地区聚落还开挖多重环壕,自仰韶文化晚期一直持续至“新砦期”阶段。而方便排涝的宽阔壕沟则是东部泛滥平原地区史前聚落从早到晚必不可少的水利设施。上述不同地区明沟设施在满足引排水需求的同时,还发挥了区隔聚落边界和划分聚落功能区的作用。

总之,史前不同地区已经开展了聚落水利的广泛实践,产生了适应各自地区自然环境的水利知识体系。西部黄土地貌背景下,区域中心聚落内开挖蓄水池的传统被应用于大型宫室建筑附近,与高亢地貌的居住环境相适应。排涝是泛滥平原上城居生活最为迫切的需求,陶水管道也由此应运而生。至二里头广域王权国家确立,这些因地制宜的水利知识伴随人员流动在二里头都邑得以整合。二里头宫城池苑的设置应该吸收了西部黄土地区史前聚落蓄水池的经验。而宫室庭院陶水管与公共明沟的组合则应借鉴了黄淮泛滥平原史前明沟暗管的聚落水利知识。

四、结语

二里头都邑不同阶段针对宫城应进行了专门的水利规划设计,宫城水利设施组合的早晚变化与区域建筑布局形态的变迁保持一致。宫城不仅在城市空间布局上占据中心位置,且作为都邑权力中心,亦是二里头都邑水利设置的重点。其中,由蓄水池构成的池苑为宫城独享,大型夯土井也主要见于宫城。宫城拥有与各宫室建筑相配套的暗渠以及明暗结合的公共沟渠。相比之下,其他区域的水利建设主要见于手工业区、祭祀(仓储)区以及贵族聚居区,显示出较为强烈的等级差异。

不同文化背景人群的集聚不仅为二里头都邑带来了物质文化的交流,也为技术体系、思想观念等方面的创新提供了地方经验,在城市建设上表现为不同地区技术、知识传统的相互借鉴。二里头宫城水利设计见证了来自西部黄土地区和东部泛滥平原地带等不同地区水利知识的综合应用。在此基础上,不同功能水利设施相互组合贯通的复杂设计得以形成,城市水利也由此体现出系统化、多样化的发展趋向,并在随后早商王朝都城水利营建上表现的更加成熟。总体上,二里头宫城为代表的城市水利是以先前不同地区聚落水利知识的全面整合为基础。以宫城为核心,兼顾仓储、手工业等特殊功能区和公共引排水需求是二里头城市水利建设的基本原则,被后世都城水利规划所继承。其中,宫城池苑的设计成为了此后历代都城规划制度的重要组成部分,体现出统治阶层对水资源分配与利用的主导地位。值得注意的是,大型都邑的规划建设以及多元人群的融合共处,均反映了二里头早期国家的治理能力,体现出二里头完备的社会管理系统和高效的管理阶层[48],这为城市水利的兴建、运营与维护提供了稳定人力、物力以及财力保障。从这一角度看,与宫城居中、多网格布局相适应的水利规划建设也暗示了二里头都邑强大王权的存在。

(作者:刘亦方,南开大学历史学院。另此处省略注释,完整版请查《江汉考古》2025年第1期)