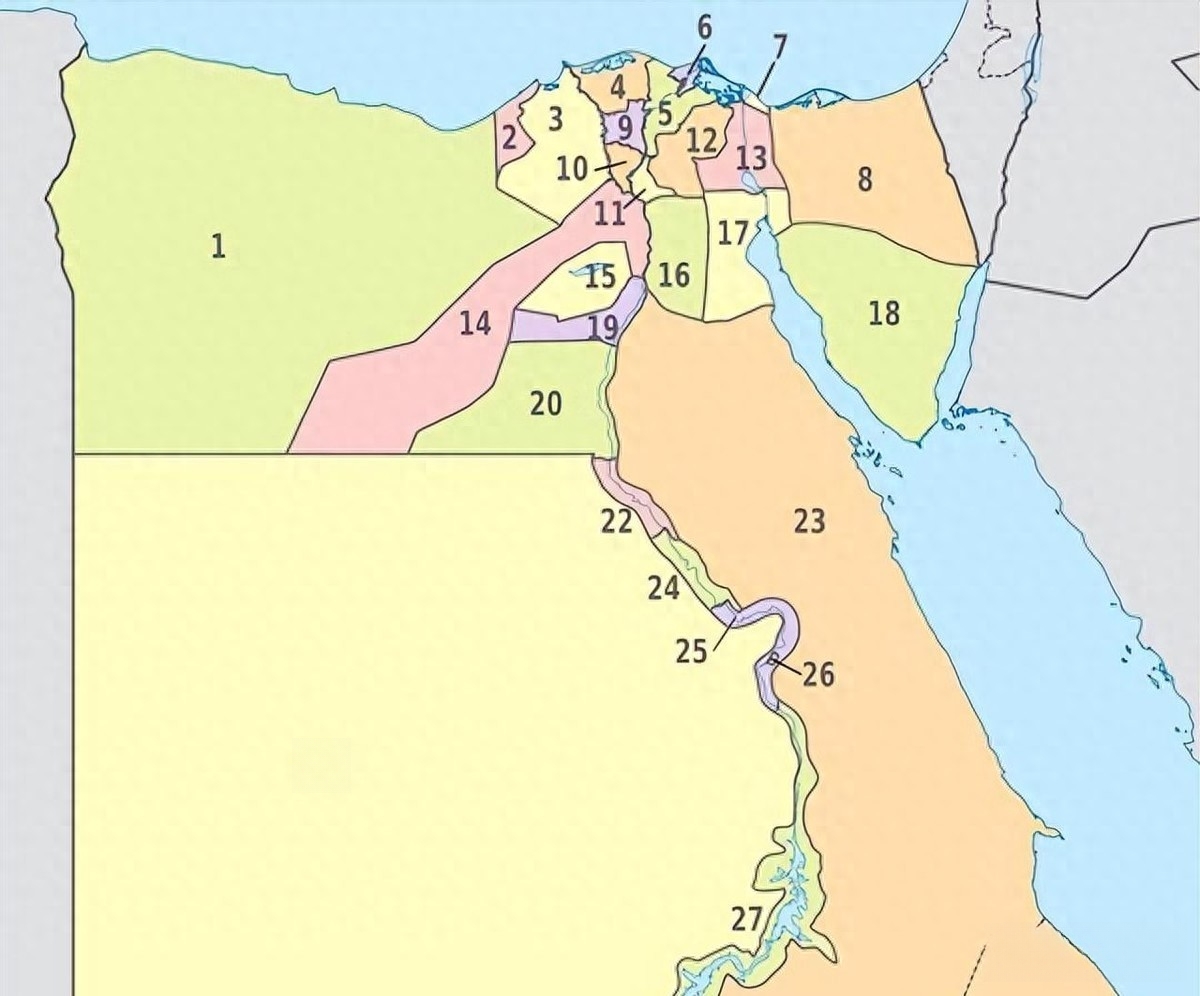

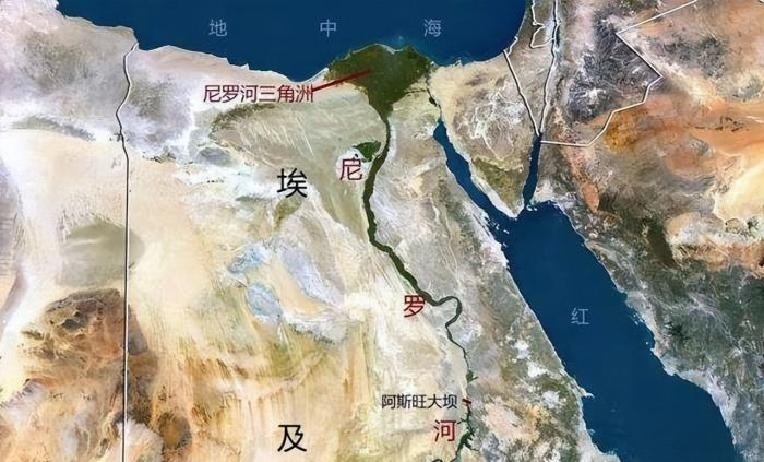

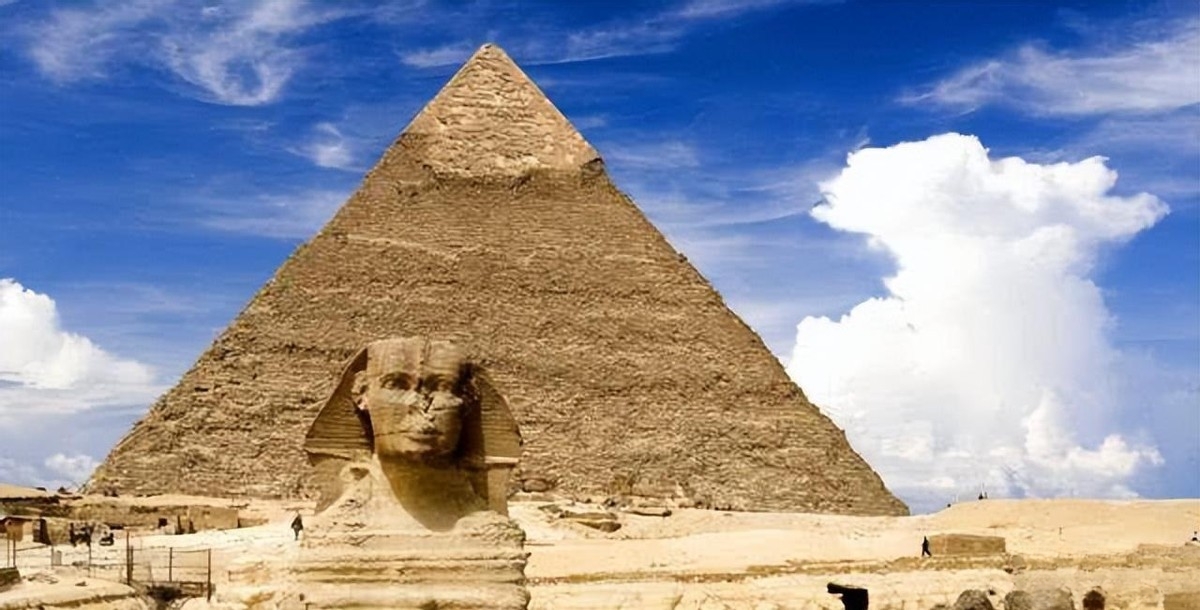

说到埃及,人们脑海里总是第一时间浮现金字塔、狮身人面像、尼罗河,还有沙漠里那些神秘的废墟和颜色发暗的古老壁画。全国人口已经超过一亿,面积比东三省加起来还要大,每次一提起它的行政区划,都会让人皱眉——怎么分的?27个省,像积木块一样散落在地图上,明显和我们熟悉的各国政区格局不一样。大家都在说埃及很神秘,可里面到底有啥讲究?是不是只要有尼罗河的地方才算好领地?可偏偏有大省一个比一个大,有的地盘广阔得让人发晕,却几乎看不到什么人影。

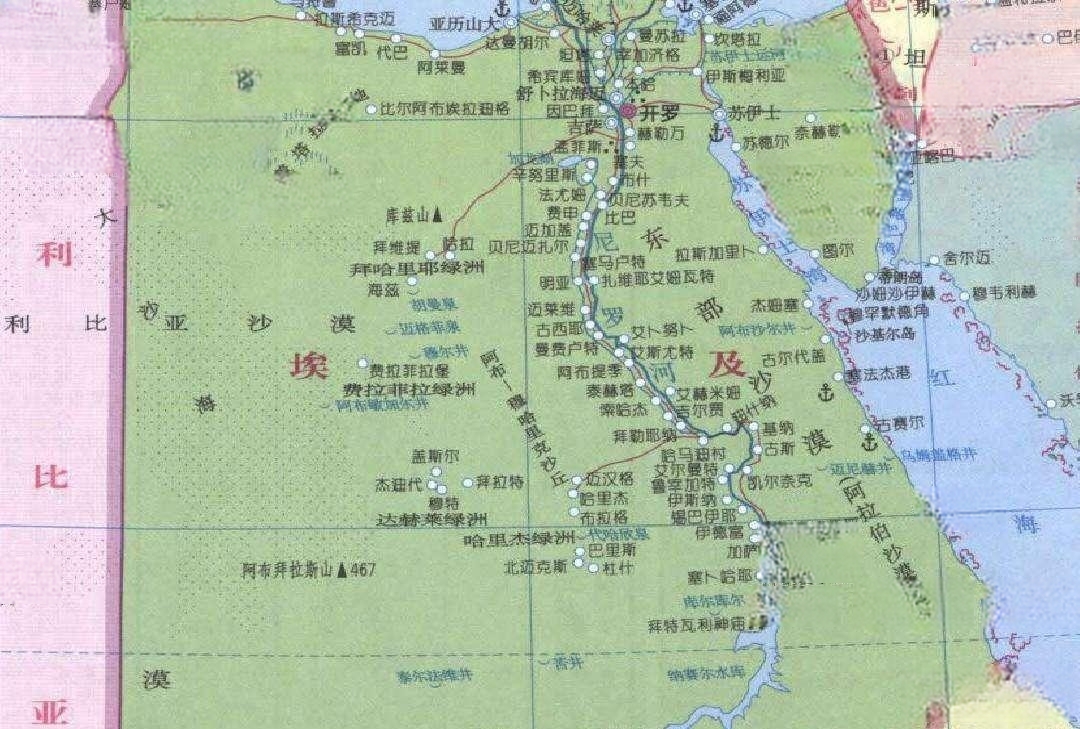

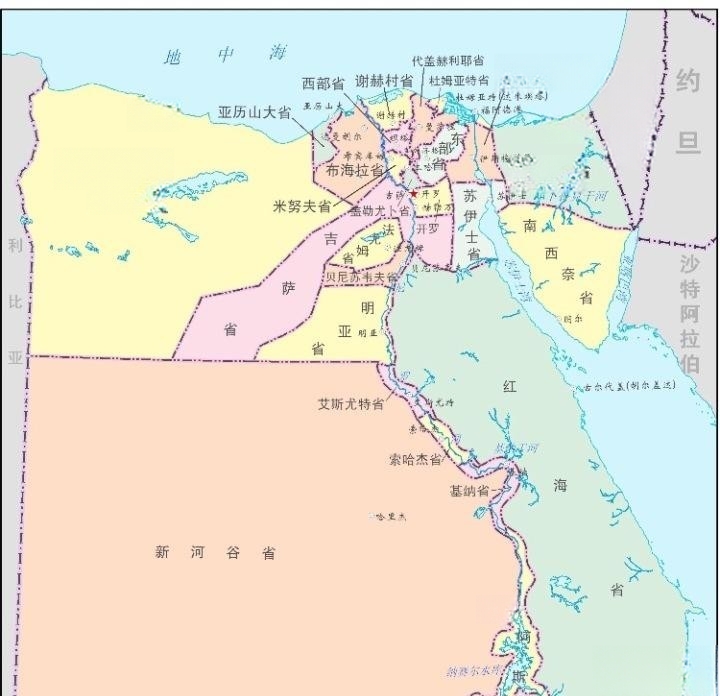

翻开埃及的地图,首先就被那几个格外“夸张”的大省吸引了视线。新河谷省,名字听起来很抽象,但其实位置在西南部,占了全国总面积的37%。而红海省位于东南部,锁住了靠着红海的那一大片地带,也快赶上20%了。两省加合起来,直接扛住超过一半的国土。你说纳闷不纳闷?寸草不生的沙漠,和人口繁密的绿色河谷、城市地带一对比,简直是天壤之别。行政区划的规律到底藏在哪里?每次看到这一片稀稀拉拉的省份和脚下密密麻麻的民居,心里不由得生出一股子错愕。为什么一半以上的土地实用价值几乎为零,还要专门单设如此巨大的省份?

仔细往下捋,上埃及、中埃及、下埃及、运河区,再加上西奈半岛。三个层次、五个区块、27个省,看似泾渭分明,实则暗藏玄机。上埃及,就是南头那片。这名字总叫人迷糊,北高南低的地形被称为“上”?其实埃及地理的“上下”,是顺着尼罗河流向来的。从开罗往南,河流越往苏丹方向越显狭长,地皮越来越干,水、绿洲越来越稀。可偏偏新河谷省、红海省两个巨无霸挤在这里。沙漠之所以被细分、分块,表面上顺从地形,背后实际上也是为管理方便,谁也没打算真去迁徙人口填满它。

往北看看下埃及。这里是马特鲁省、亚历山大、省会密度远超沙漠地带。阿拉伯沙漠和利比亚沙漠把国家的头尾横着劈开,中间夹着一条宛如生命线的尼罗河。“越靠近水,越拥挤”,这话不假。基纳省和索哈杰省,占据了河谷中的一小段河道,面积看似微不足道,却恰好抓住了绿洲和城市。连带最南边的阿斯旺省,干脆把水库也包了进去——水就是命根子,行政区划和水的分布一样,东一块西一块的。

中部地区简单多了,开罗省和吉萨省一左一右。吉萨那条狭长的轮廓,仿佛是守护开罗的一道屏障,从尼罗河谷一直扯到沙漠深处。网上公开数据,“开罗都市区人口已突破两千万”。而那边的吉萨省,线条拉得无比狭长,是为了覆盖城市绿洲,还是单纯顺着土地劣势划区?问问当地人,可能他们自己都说不清楚。

下埃及,名气也不小,毕竟靠近地中海。亚历山大作为港口城市,每年接待游客和商贸货轮多得无法想象。马特鲁省面积很大,但住的人还是有限,北部的那几块,虽然行政实体分得细密,可说到底,核心资源、人口都堆在靠三角洲、靠大水的地方。

大家都知道,“水到则民聚”,埃及的运河区当然是香饽饽。苏伊士运河不仅沟通了地中海与红海,更是世界航运命脉,三条区域省份,塞得港省、伊斯梅利亚省、苏伊士省,都绕着河道打转。一条运河能为国家带来多少好处?有资料显示,2023年埃及苏伊士运河收入达到96亿美元。可这三省的人口差异很大,运河边上车流繁忙,两侧沙地却寂静无人问津。

放眼西奈半岛,那是埃及唯一的亚洲部分,分成北西奈和南西奈两个省。红海沿岸,偶尔能看到旅游宣传里出现的度假海湾、珊瑚礁。不过据联合国和埃及数据,两省人口加起来不到60万,还不如开罗的一个区。可这里战略意义极高,军事要冲、宗教印记都在,划成省还真没法忽视。

许多人觉得,行政区划是为了方便管理,其实未必绝对。埃及本身的地形决定了分省的格局。全国分四大地带:尼罗河谷地、利比亚沙漠、阿拉伯沙漠和西奈半岛。利比亚沙漠里既有新河谷、也有马特鲁这几个面积大省,大得挺吓人。全世界最大沙漠之一,分区更多是顺应地势。可阿拉伯沙漠那头呢,红海省带一条狭长的海岸线,把贸易和旅游点尽量搂进账下。要是哪天这里真开发得起来,那不得忙坏了各级官员?

尼罗河一脉贯穿国家南北,也是生活的全部。联合国粮农组织的报告已然点明,埃及97%的供水都靠这条河流。没有水,地盘再大也荒凉。河谷地区显拥挤,三角洲地带人口膨胀,哪怕地儿小,行政区划却特讲究分寸,恨不能一平方米掰成三份儿。新河谷省如此之广大,实则人口才不到50万,人烟罕至。

气候更让一切“定型”。“干旱”二字就像钉在埃及国土上的真理。除了最北头地中海气候,其它地方常年高温少雨。开罗年降水18毫米,你敢信吗?亚历山大作为北部大城市,也才200毫米。没水啥也种不了,一个马特鲁省即便面积抵得上半个东欧,也只得抱着沙砾望天发愁。

仔细看,埃及人其实一直精于算计。哪里出粮、哪里住人、哪里需要分工,行政区划背后的逻辑藏得很深。别看新河谷省、红海省面积大得吓人,可真实生活、产业基本都集中尼罗河周边。官方数据反复证实,全国约95%的人都聚在不足国土6%的地方。对于政府来说,如此分省无非是便于沙漠、绿洲、山区之间资源隔离和调度。可你也说不准,未来会不会把这些沙漠也开发成新城市。

有意思的是,历史演变同样影响着今天的格局。上溯古埃及王朝时代,国土划分比现在还碎,你看今天就多了些平衡、兼顾现实的意味。从法老到穆罕默德·阿里,再到现行体制,每一次划区都试图解决人口、资源、地理关系之间的拉扯。但要说这就是唯一选择,其实并不对。换成别的国家,说不定早就合省并区,把无用的荒漠分块给撤掉了。

埃及的特殊区划还带有很强的功能指向。运河区就更突出商业和交通属性,而西奈是战略高地兼“国家缓冲带”。至于那些人口稀疏的大省,偶尔你会怀疑,真需要这样细致地分么?但事实上,如果这些大省将来冒出些新油田、矿区、度假沙漠城,省名、省界分得早,方便归档归权。谁知道几十年后会不会换个套路?

虽说地理、气候、水文条件明摆着影响着人口、经济乃至行政边界,可现实很多决策其实也夹杂着不那么理性的选择。比如有许多国家的行政区大小基本相当,埃及就是极端反例。大省小省混杂一锅,怎么也找不到“合理”这两个字的准绳,现在说合理,过几年可能又得重新规整。甚至埃及自己都曾多次调整行政区域,精简、小省分合,争议一直没断过。真想完全靠地形分、省区方案一劳永逸,基本是不可能的。

还记得前几年国际评论员分析说,埃及的边界线划法无非是一层“面子工程”,没有太多实质变化。可你反过来看,现在的地带分区至少让各区治理有了名分,数据统计也方便。只是对民众来说,行政区越多,很多基层事务反倒更难理清。这样一想,大省的存在似乎也不无道理,毕竟比起看起来整齐,实用才是要紧。

国家怎么分区,其实没有绝对标准。不要轻易下结论。重要的却是,每次拨开数据、图表、现实,依旧绕不开老祖宗的那套逻辑,“靠水靠绿洲而居”,剩下都是为了国家整体服务,怎么调度资源、怎么防范风险、怎么管理庞杂人口。

所以,埃及的区划诡异吗?看似混乱,实则背后藏着地形、人口、资源多重考量,远非外行一眼能道明。所有沙漠、河流、城市与省界的交错,都是历史与现实的博弈痕迹。以后会不会变?谁说得准!就现在这样,或许最贴合埃及的独有方式。