“1962年11月22日的拉萨电台里,他们在说什么?”警卫员推开门,小声问我。屋里只有嘈杂的摩尔斯电码与油灯的跳动声,那天夜里,我们刚收到前线停火的消息。

那条简短的电文,意味着持续一个多月的对印自卫反击战画上句号。迅猛的攻势、整建制的撤军、主动提出谈判,中国的决断让很多观察者摸不着头脑,也把世界各国的态度瞬间摆到聚光灯下。

题目里问得直白——1962年对印反击战,有哪些国家公开支持过中国?要说清这个问题,得先把当时的国际棋盘摆平:冷战正酣,美苏角力加剧,中苏矛盾浮出水面,印度挟“民主阵营”自居,被西方媒体包装成南亚“自由堡垒”。

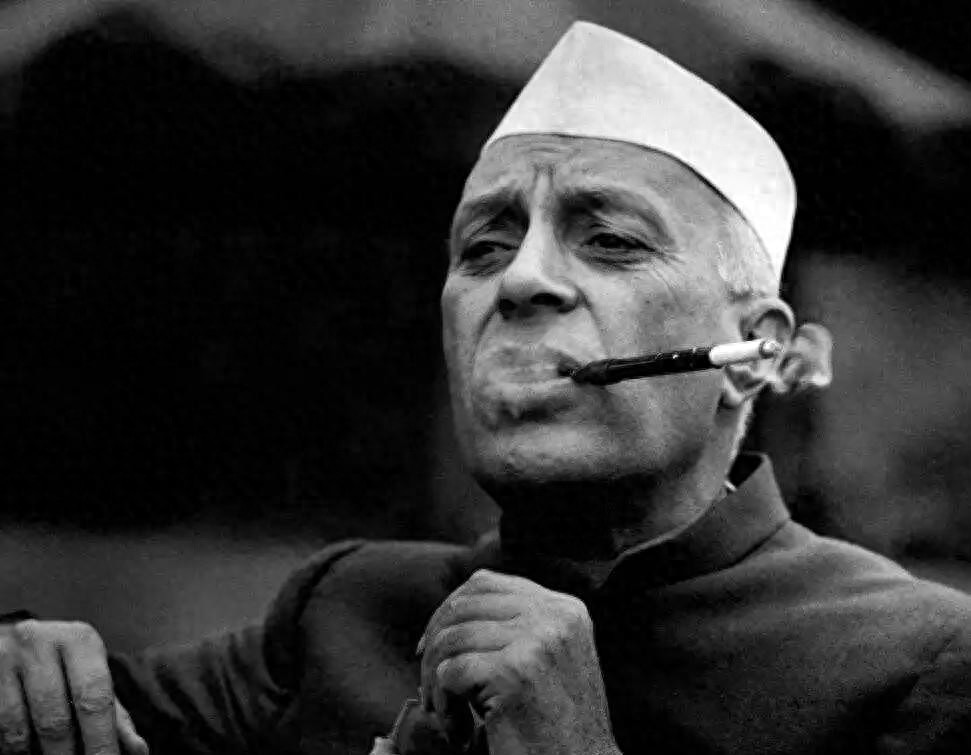

就在这一背景下,印度于10月20日越过所谓“麦克马洪线”,妄图用“前进政策”挤压中国藏南地区。北京方面判断,谈判已被尼赫鲁政府无限期拖延,必须以军事行动粉碎印军幻想,随后再把问题拉回谈判桌。

战事爆发后,中国军队在东线、西线同时发起反击,一个月内拔掉印军绝大多数据点。与此同时,外交部密集发声:战争目的仅在自卫,边界问题仍可谈判。停火令和后撤二十公里的决定,让惯看丛林法则的世界舆论一下子安静不少。

也正因这一系列“先打后收”的操作,一些原本站在场外观望的国家开始亮牌。公开力挺中国的共分五家:越南、柬埔寨、朝鲜、巴基斯坦以及葡萄牙。这份名单听上去颇为“拼盘”,其实各有缘由。

越南当时仍在“抗法”余波与“抗美”前夜之间徘徊。胡志明深知,如果北方的大国在南亚受挫,东南亚反殖阵线就要被动,因此他毫不犹豫发表声明,称中方行动“完全正义”。越南《真理报》还引用一句很接地气的话:“邻里被欺负,我们不能装聋作哑。”

柬埔寨的态度,与西哈努克亲王的个人交情密不可分。亲王在万隆会议后就把北京视为反殖民依靠。印军进攻当天,他召集内阁,强调“边界纠纷理应通过谈判解决,中国并非战争挑衅方”。这番表态,让不少第三世界国家刮目相看。

朝鲜的支持亦非意外。抗美援朝后,中朝血债相连。1962年11月初,平壤广播发表社论指出:“若允许印度肆意践踏中国边界,帝国主义明日便可在朝鲜复制同样剧本。”金日成还派特使送来慰问信,措辞犀利,明里暗里都是对美国的警告。

说到巴基斯坦,就更直截了当。它与印度的矛盾由来已久,克什米尔问题常年胶着。卡拉奇政府得知中印爆发冲突后,外交部长布托在记者会上坦言:“印度若企图以武力改变边界,巴基斯坦自然倾向中国。”这句话后来被印度媒体解读为“赤裸裸的威胁”。

名单里最出乎意料的大概要数葡萄牙。当时果阿、安哥等殖民地被印度吞并,里斯本政府对新德里怀恨在心。战火燃起,葡外交部发言人冷嘲热讽:“印度尚未消化抢来的地盘,却急着挑衅更强大的邻国,这不是勇敢,是轻率。”一句话让西方记者哑口无言。

所以,标题所问的五国——越南、柬埔寨、朝鲜、巴基斯坦、葡萄牙——就是战事期间敢于公开站队中国的全部名单。支撑这一选择的,有利益,也有情感,更有对国际格局的权衡。

当然,世界上从来不只有黑与白。苏联、尼泊尔、加纳、肯尼亚、锡兰保持“中立”,实则各怀心思。莫斯科顾忌与华盛顿的关系,更担心北京与它彻底决裂;尼泊尔夹在中印之间,自保为先;至于非洲几个新独立国家,宣称“调查真相”,背后还是经济援助在驱动。

反观西方,大部分国家与美国步调一致,否定中国的每一次声明,放大印度的每一句哭诉。肯尼迪政府甚至起草《援印军事计划》,只因停火来得太快没派上用场。阿拉伯世界看似遥远,却因劳务与侨民利益,多半随声附和印度。

有意思的是,中国的主动收兵不仅挡住了外部干预,也给了尼赫鲁政府台阶,却让印度国内反而陷入更激烈的党派互咬。尼赫鲁在议会里被追问:“号称伟大民主的印度,为何需要外国援助才能守住边界?”这个问题在当时无人敢答。

半个多世纪过去,当年的山口哨所早已被密林吞没,麦克马洪线仍在地图上扎眼。支持与反对,那些电文、声明、社论,看似尘封,其实依旧影响今天的地缘组合。历史不会简单重复,但许多逻辑一脉相承:利益驱使、情感加码、格局使然。

透过1962年短暂却激烈的山地冲锋,我们能看到一条清晰链条——武力并非唯一选择,主动收手也能赢得话语权;朋友不在多,而在于能否在关键时刻发声;国家间的立场,很少是永久的,也从来不是免费的。