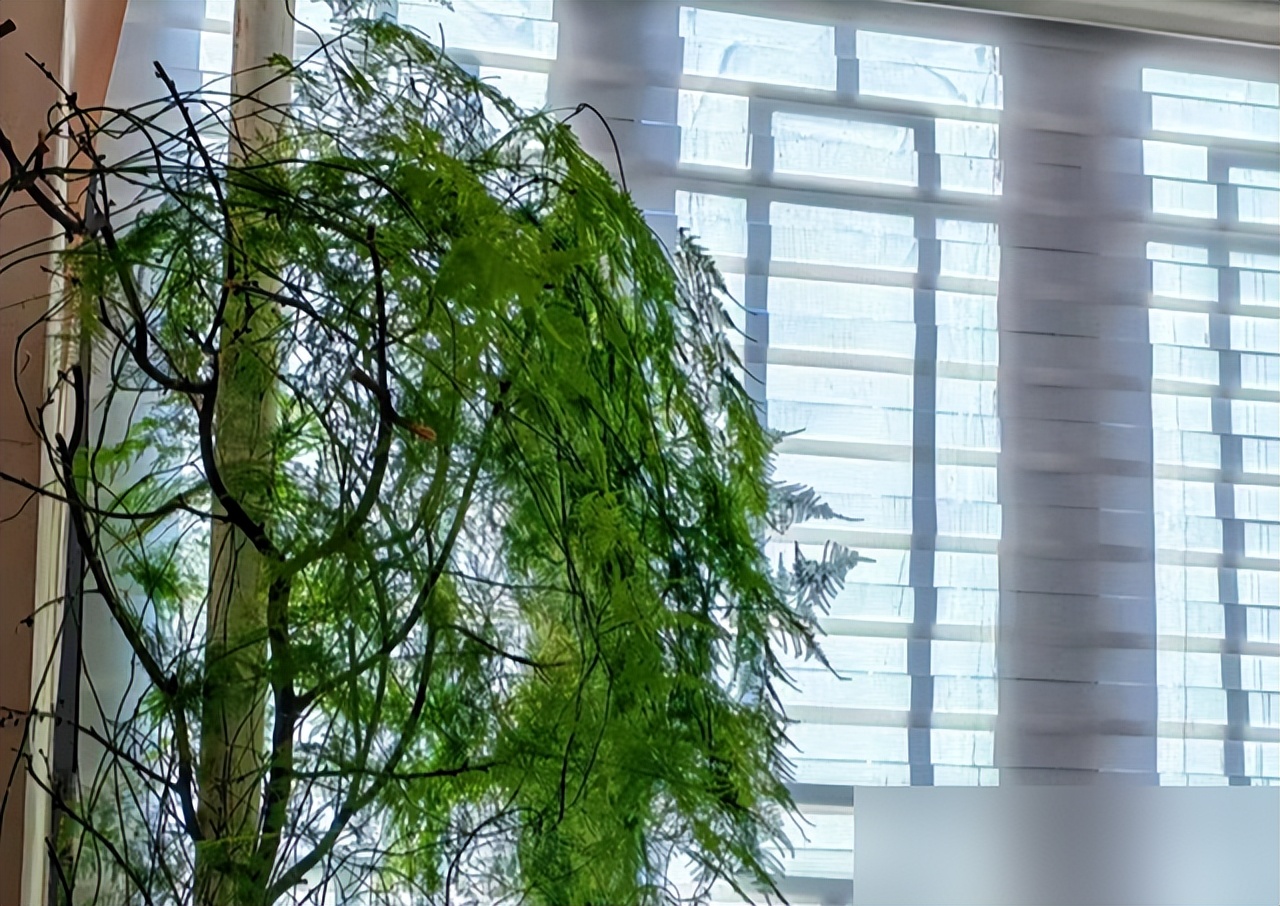

刷到那株35年的文竹照片,第一眼真以为是棵小树。

手腕粗的枝干顶着层层叠叠的绿云,爬满半面墙的藤蔓织成天然帘幕,彻底颠覆了印象里文竹纤细娇弱的模样。

评论里炸出的高手更让人开眼:江苏阿姨家十年文竹攀上房梁尖,河南小伙用藤蔓绕出水晶灯帘,还有晒出五十岁"高龄"依然抽新枝的老文竹。

这哪是养盆栽?

分明是盘活了一部活的家史。

有人说文竹难伺候,光照强点就焦边,水多些就烂根。

可看看这些养十年二十年的,谁不是摸透了它的脾气?

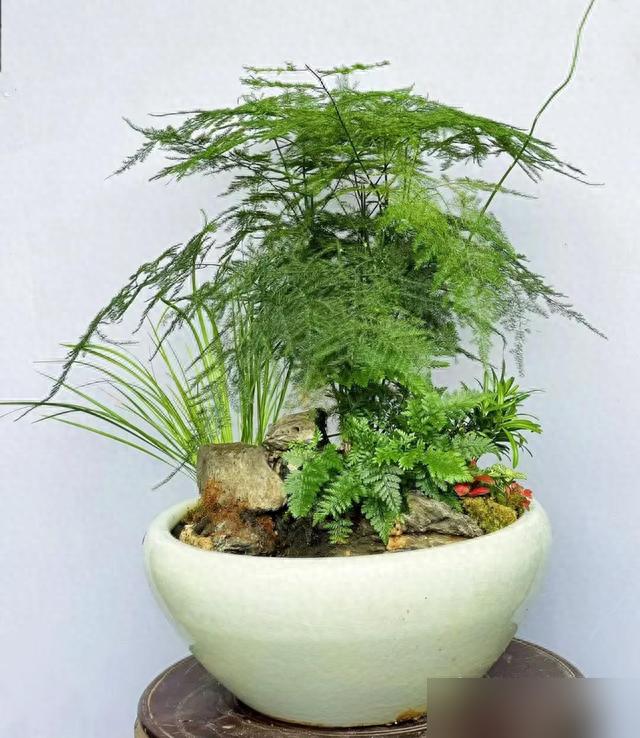

北窗边给点温柔散射光,手指探土两节深、干到发涩才浇水,旧陶盆底垫瓦片让根透气,夏天拎喷壶造晨雾替代猛灌——这些细节听着琐碎,拼起来就是一本"慢养哲学"。

粗砂掺土是给根留呼吸缝,半月抿口淡如茶的淘米水肥是给它"少食多餐"。

枯枝老叶咔嚓剪掉,如同丢掉生活中那些拖累人的包袱;新芽用细绳引着竹架爬,像给孩子指条成长路。

三年五年下来,飘窗角就能冒出一片微缩森林。

细品这些"成精"的文竹,忽然明白养死盆栽的病根在哪。

总想着三天爆盆、半月成景,水瓢扣下去就盼着枝繁叶茂,殊不知根系早闷在烂泥里窒息。

以前逛花市追网红植物,死了换换了死,盆堆成小山。

现在年轻人倒懂了:广州社区七成以上盆栽养超三年,浇水松土成了焦虑时代的"降压阀"。

有没有发现?

那株被爷爷盘了二十五年的文竹,枝桠里缠着孙辈够积木的小手印;新婚时送的文竹盆栽,二十年后绿叶里还漾着当年的誓言。

真正的居家美学从不是砸钱买的装饰画,而是时间用绿丝线织出的生命年轮。

说到底,养文竹和过日子是同一门功课。

盆土掺粗砂是给彼此留余地,干透才浇是懂分寸知进退。

当嫩芽忽然钻成竹鞭,在墙面勾出写意山水时,你才会懂:慢不是懒散,而是给生命应有的尊严。

在快被卷飞的时代,能为一抹绿守上三十五年的人,手里握着的何止是养花秘诀?