近期,批复的哈尔滨国土空间规划,意义非凡,为城市未来发展绘制了清晰而详尽的蓝图。

哈尔滨被定位为黑龙江省省会、东北地区重要的中心城市、国家历史文化名城、国际性综合交通枢纽城市。“东北地区重要的中心城市” 这一表述,相较于过往规划,进一步强化了其在东北区域的地位。意味着哈尔滨在经济、文化、科技等多方面将承担更重要的辐射带动作用。而 “国际性综合交通枢纽城市” 的定位,明确了哈尔滨在国家交通战略布局中的关键角色。未来将大力发展航空、铁路、公路等综合交通网络,加强与国内外城市的联系。

在核心功能定位上,哈尔滨将打造东北先进制造业基地、向北开放门户、区域性科技创新高地、国际冰雪旅游目的地。在资源保护方面,耕地保有量不低于 3574.24 万亩。永久基本农田保护面积不低于 2785.00 万亩,生态保护红线面积不低于 10701.87 平方千米,城镇开发边界面积控制在 1222.97 平方千米以内,单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于 40% 。这一系列量化指标,为城市可持续发展筑牢了根基。

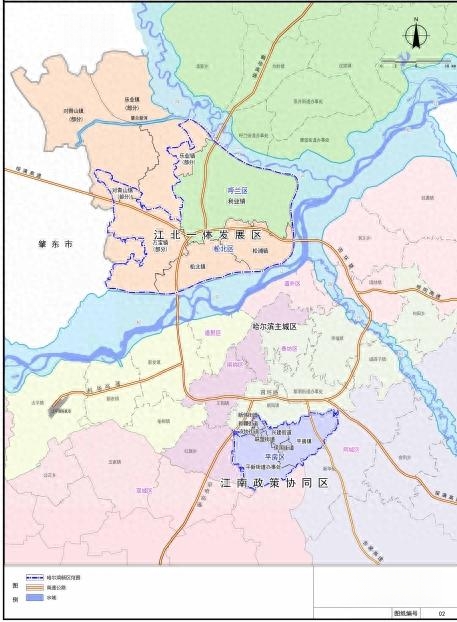

市域整体架构

市域层面构建 “一廊两屏三区” 国土空间保护格局和 “一圈七带多点” 国土空间开发格局 。松花江生态廊道宛如一条绿色纽带,串联起小兴安岭、张广才岭两大生态屏障,守护着城市的生态安全。平原规模农业区、河谷优质水稻种植区和山地特色农业区,肩负着保障国家粮食安全的重任。哈尔滨都市圈作为核心增长极,协同 7 条发展带和多个特色城镇节点,推动区域协调发展。

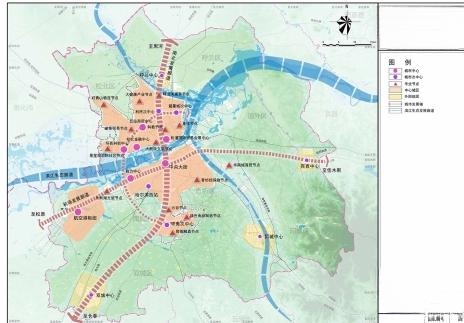

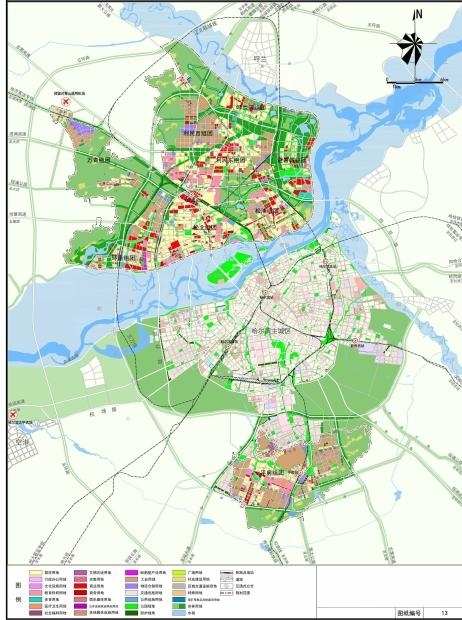

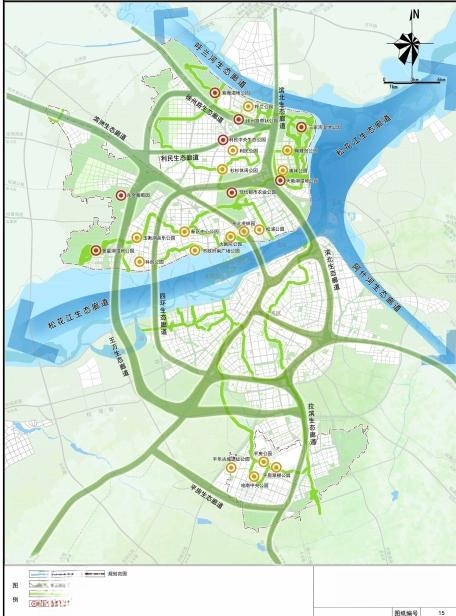

中心城区布局

中心城区围绕“一江居中、南北互动、两岸繁荣”的目标,形成“一廊双核、四轴多组团”的空间结构。松花江生态长廊贯穿城区,不仅是生态景观轴,更是城市发展的活力轴。江南核心区包含南岗与道里中心区、爱建地区,这里汇聚了中央大街、圣索菲亚教堂等著名历史文化景点。商业氛围浓郁,交通枢纽密集,公共服务设施完备,是城市历史底蕴与现代繁华的交融之地。江北核心区则以科技创新城(融创茂商圈)、深哈产业园、市政中心为重点,作为城市发展的新引擎,正大力发展科技创新、高端商务等新兴产业,吸引众多高新技术企业和创新人才入驻,现代化的办公园区、科研设施以及高品质居住社区如雨后春笋般涌现。

多个功能组团分布于中心城区各处,呈现出多元发展态势。群力组团以生态宜居和文化休闲为特色,群力外滩生态湿地和群力文化产业示范区的打造,极大提升了城市的生态品质与文化内涵。哈西组团依托哈尔滨西站交通枢纽,迅速崛起为集商业、商务、居住为一体的现代化新区,商业综合体林立,交通便利,吸引大量人口集聚。

哈东组团凭借优越交通区位,重点发展物流产业,规划建设多个大型物流园区,同时积极推进产业升级,带动周边区域经济发展。哈南组团聚焦制造业,作为哈尔滨重要的工业基地,拥有众多汽车、装备制造等企业,持续推动产业创新与转型升级。松北组团借助政策优势,大力发展高新技术产业、文化旅游等,太阳岛风景区、哈尔滨极地馆等吸引大量游客,促进区域经济多元化发展。松浦组团定位为新兴的居住和商业区域,随着基础设施和公共服务配套的逐步完善,其宜居性与吸引力将不断提升。

市域产业协同

市域层面以县域资源为基础,推动先进制造协作圈发展。各县域依据自身资源优势,如宾县的矿产资源、五常的农业资源等,发展特色产业,与中心城区产业形成互补,共同构建市域产业协同发展的良好格局。

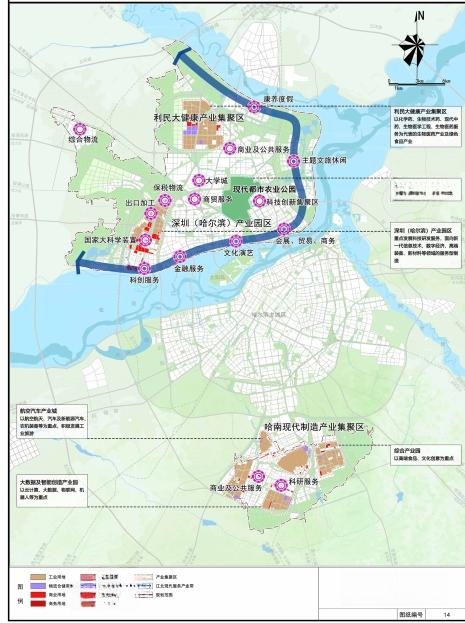

中心城区产业分工

中心城区遵循 “北科创、南制造、东物流、中服务” 的布局原则。江北地区依托科技创新城、深哈产业园等平台,汇聚高校科研力量和高新技术企业。重点发展人工智能、生物医药、新材料等战略性新兴产业,全力打造区域性科技创新高地。南部的平房区等区域,以传统装备制造业为根基,推动汽车制造、航空航天等产业向智能化方向升级,提升制造业核心竞争力。东部的香坊、道外部分区域,凭借交通枢纽优势,建设大型物流园区,发展智慧物流,提高物流效率,降低物流成本。位于中部的道里、南岗核心区域,着力发展金融、商贸、文化创意、总部经济等现代服务业,提升城市服务能级,吸引国内外企业总部入驻,增强城市在区域经济中的辐射带动作用。

对外交通提升

全力提升国际航空枢纽地位,对哈尔滨太平国际机场进行改扩建。增加航线数量,提升旅客吞吐量,加强与国内外主要城市的联系。完善高速铁路和城际铁路网,已建成哈佳、哈牡、哈齐等高速铁路,并规划建设更多城际铁路,缩短哈尔滨与周边城市的时空距离,促进区域协同发展。构建 “一环、十一射、两联” 的高速公路网络 ,加强市域内及与周边城市的公路交通联系,提高公路运输效率。

城区交通优化

在中心城区,通过城市干线道路网络与轨道交通网络强化南北互动,支撑城市跨江发展。规划建设多条跨江通道,如阳明滩大桥、松浦大桥等,有效缓解跨江交通压力。加密城市干线道路,优化道路微循环,提高道路通行能力。加速推进轨道交通建设,规划建设地铁 1 号线 - 5 号线及机场线等,形成便捷的轨道交通网络,提高公共交通出行分担率,践行绿色低碳交通理念。地铁网络的逐步完善,将有效连接江南、江北各个功能组团,方便市民出行,促进区域间的人口流动与产业融合,减少地面交通拥堵,降低碳排放,提升城市交通的整体运行效率 。

历史文化保护与利用

系统保护利用历史文化资源,守护3 个历史城区、13 片历史文化街区和近 1200 余处历史文化建筑资源。对中央大街、巴洛克等历史文化街区进行保护性修缮与改造,整治街区环境,恢复历史建筑风貌。引入特色商业、文化体验等业态,将历史文化与现代消费相结合。对圣索菲亚教堂、哈尔滨文庙等历史建筑,加强文物保护措施,开展数字化保护与展示,通过举办文化展览、历史讲座等活动,传承城市历史文化记忆。同时,结合冰雪文化、松花江、湿地等特色,开发冰雪旅游、滨水休闲等文旅产品,推动历史保护与文旅产业融合,彰显国际都市独特魅力,吸引国内外游客前来体验,促进文化旅游产业成为城市经济发展的新增长点 。

公共服务设施完善

完善三级公共服务设施体系,在中心城区合理布局市级医院、学校、图书馆、体育馆等大型公共服务设施,提高服务覆盖范围与质量。在社区层面,构建 15 分钟生活圈,配套建设社区卫生服务中心、幼儿园、菜市场、社区活动中心等,满足居民日常基本生活需求。

绿色空间打造

构建全民全龄友好社区生活圈,打造 “三分钟见绿、五分钟见园” 公园城市 。规划建设各类公园绿地,如群力国家城市湿地公园、顾乡公园等,增加城市绿量,改善生态环境。建设绿道、碧道等慢行系统,串联公园、社区、商业区等,为市民提供休闲健身的绿色空间。

寒地特色设施建设

建设 “夏日绿道 + 冬日暖廊” 慢行系统和寒地特色公交系统 ,提升居民生活品质。在冬季,通过建设暖廊连接公共建筑、地铁站等,为市民提供温暖舒适的出行环境。优化公交线网,配置适合寒地运行的公交车辆,提高公交服务的便捷性与舒适性,让市民在寒冷季节也能便捷出行 。

哈尔滨的规划从空间布局到产业发展,从交通建设到文化保护,从公共服务到城市品质提升,进行了全方位、系统性的规划。这一规划将引领哈尔滨在未来实现城市综合竞争力的提升,向着国际化现代化大都市的目标稳步迈进,为市民创造更加美好的生活环境。