皇帝作为"承天命而治"的天子,地位何等尊崇,权威何等神圣,平民连仰视的资格都没有,哪怕是一介文人。

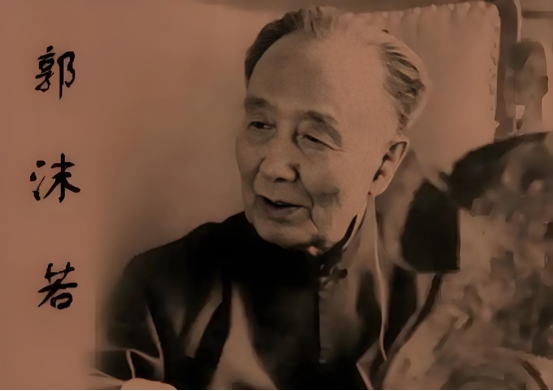

但在1960年代,末代皇帝溥仪却被人邀请担任自己的助理,这个人就是郭沫若。

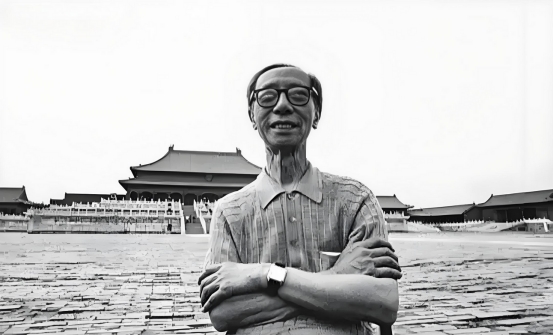

郭沫若早期在日本留学,并参与五四运动,后来加入创造社,提倡“文学革命”。

他于1927年参加南昌起义,而后被迫在日本流亡了十年,期间依然不忘从事学术研究,抗战期间回国后,也曾组织人民群众进行文化抗战。

1949年新中国成立后,在我国担任中国科学院院士,他还是我国马克思主义的代表人物,运用唯物史观研究中国古代社会,为马克思主义在我国的传播做出了巨大贡献。

而溥仪呢?

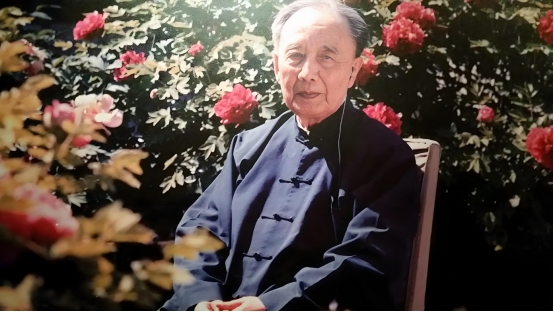

溥仪乃我国封建王朝末代君主,他的一生经历了从至高无上的领导者到平民的戏剧性转变,满是传奇色彩。他目睹了王朝的覆灭、军阀的混战、伪满洲国的存在以及新中国的成立等重大历史事件。

1925年,退位后的溥仪历经诸多事件,先是逃入日本驻华公使馆,而后移居天津日租界,期间与日本军政界往来密切。

“九一八事变”后,日本扶植溥仪建立傀儡政权,定都长春,1934年改名满洲帝国,实权完全由日本掌握。

1950年,溥仪被移交至新政府,旋即被拘押于抚顺战犯管理所,开启思想政治改造之旅。获释之后,摇身一变成为新中国的一名普通公民。

溥仪是中国近代史的历史人物,他既是封建帝制的终结者,又是日本侵华战争的参与者,最终成为新中国公民。

而郭沫若和溥仪俩人看似毫无联系,但是却有一段十分有趣的交集。

1960年代,于北京发生的两人间的一次交谈,成为了历史上的一则趣谈。两人之中,其一乃声名远播的文学家,另一位则是新近获得特赦的末代皇帝。

郭沫若“胆大包天”的让溥仪给他当助理。

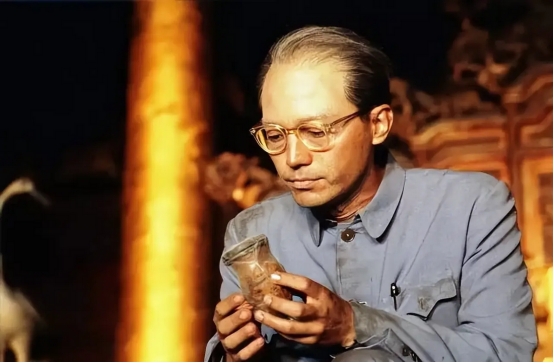

因为此时郭沫若正在从事对清朝历史的研究中,但是他不会满文,而在此时他得知了曾经的清朝、满洲皇帝溥仪正在工作,于是他有了找溥仪帮忙的想法。

不过在当时,溥仪的身份十分特殊,直接让他去帮忙不太合适,但是许多珍贵的史书都是用满文书写,而当时郭沫若的年龄已不足以在支持他在学一门语言。而且再学一门语言并不是一个特别好的选择。

彼时于北京工作的溥仪,自幼接受正统教育,而且有满洲皇帝的经历。因此郭沫若确信溥仪通晓满文,于是就萌生与溥仪合作翻译满文的心思。

在一次文化界的聚会中,郭沫若开始了与溥仪的偶遇,而他特意带去了一件他收藏的乾隆时期文物在聚会上展示,而溥仪却看出了文物的瑕疵,在经过一番思想斗争后,决定指出这件文物的真伪。

而这次质疑也让郭沫若的面子十分难堪,但这样表现出了溥仪的见识,这也坚定了郭沫若找溥仪帮忙的决心。

于是他打算趁此机会说服溥仪,在一个契机中,郭沫若询问溥仪是否愿意协助他工作,但溥仪神色复杂,在一番挣扎后,给出了一个令所有人都始料未及的答案:“他不会满文。”

这个答案呢,包含着溥仪的无奈,不仅是事实,还是溥仪的托辞。

溥仪幼时学习满文时,教授满文的伊克坦老师常常告状。屡番告状后,溥仪对其厌憎至极。溥仪六岁时就宣告退位,此后更无余暇学习满文了。

谁能料想,溥仪贵为清朝皇帝,却不通晓满文。如此戏剧性的场景,就在当时的那次聚会上真实上演了。

为啥说溥仪的那句话是托辞呢?

因为溥仪的一生可谓是十分传奇,也算是颠沛流离,所以他一心只想过安稳的生活,而郭沫若在文学界的地位非常高,与溥仪向往的生活背道而驰。

所以,风格迥异的两个人共事,只会徒增诸多麻烦。

而且,溥仪深知郭沫若找他的真正目的,可能是想利用他的身份和见识来为自己增加声望和地位。但溥仪已经厌倦了这种被利用的生活,他只想安安静静地度过余生,不想再卷入任何纷争之中。

因此,当郭沫若提出让他当助理的请求时,溥仪只用了“他不会满文”这五个字来婉拒他,尽管这是事实,但也显示了溥仪的智慧。

这既是他对自己的坚持,也是他对郭沫若请求的拒绝。而郭沫若闻此答案后,着实大吃了一惊,他未曾料到溥仪竟会如此直截了当地予以拒绝。

而郭沫若也深明白,自己不能强求溥仪,于是只能尊重他的选择。虽然有些遗憾,但郭沫若也明白,每个人都有自己的生活方式和选择,他不能用自己的想法去要求别人。

这次交谈之后,郭沫若和溥仪虽然没有合作,但两人的这次交集却成为了历史上的一段趣谈。而溥仪那句“他不会满文”的回答,也成为了人们茶余饭后的谈资。

而饱经风霜的溥仪对这些却毫不在意,这也体现出溥仪想把日子过好的决心。

遗憾的是,1967年,溥仪在北京因肾癌溘然长逝,终年61岁,他的骨灰初始安放在八宝山革命公墓,之后迁至华龙皇家陵园。

至此,封建王朝彻底成为了历史……

【信源:百度百科】