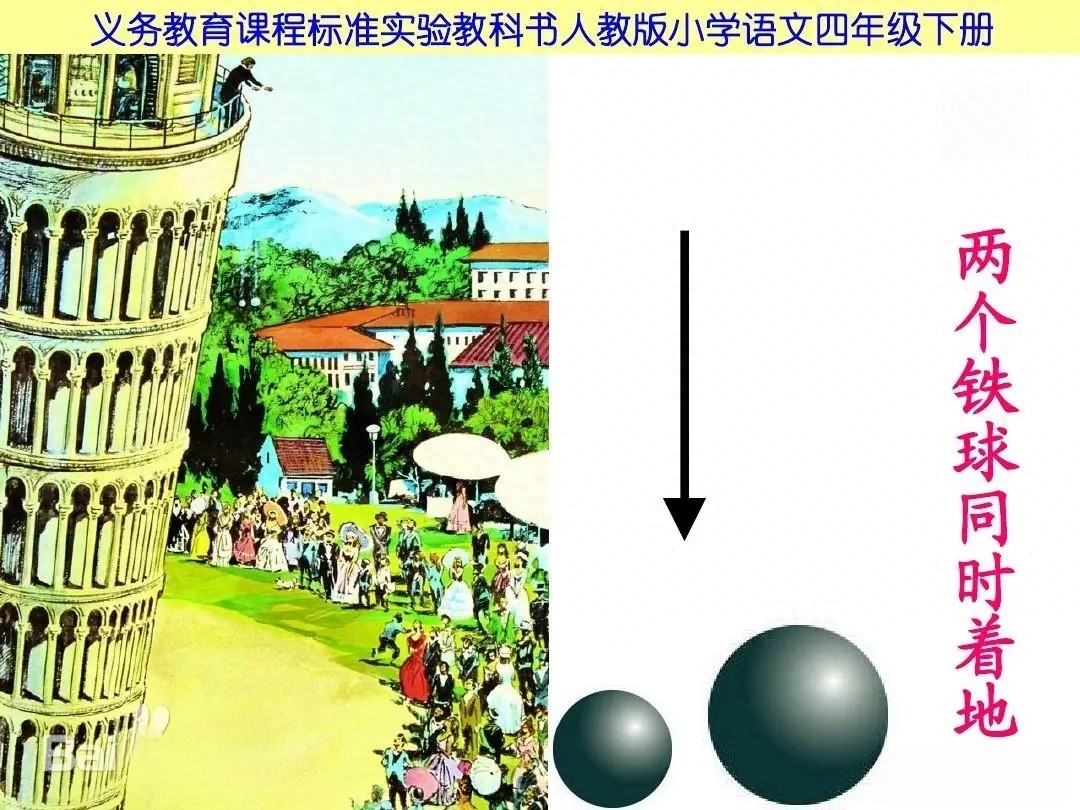

现代科学起源于西方,伽利略在1604年左右进行的比萨斜塔实验是西方科学的奠基性实验,标志着科学实验方法的诞生,影响了整个西方科学的发展历程。这个实验举世闻名,人教版的语文课本上有一篇名为《两个铁球同时着地》的文章详细介绍了伽利略的比萨斜塔实验。

不过鲜为人知的是,在伽利略以前两百多年,中国一位科学家完成了一个比伽利略的比萨斜塔实验更加严谨、更加复杂和更加科学的实验,理论上来说更应该促进现代科学在中国的发展,可惜由于当时知之者甚少,对现代科学的发展几乎没有影响。但这并不改变这个实验在中国的历史地位,可以毫不夸张的说:这个实验是中国历史上最伟大的科学实验,如果这个实验和思维方式能够在中国广泛传播,现代科学完全有可能起源于中国。这个实验就是元代天文学家赵友钦开展的小孔成像实验。

其实很早就有关于小孔成像的记录,中国的墨子和古希腊的亚里士多德都记录过小孔成像,沈括、陆游、欧几里得等人都讨论过小孔成像,但这些记录和讨论都属于观察和总结,并没有进行验证。

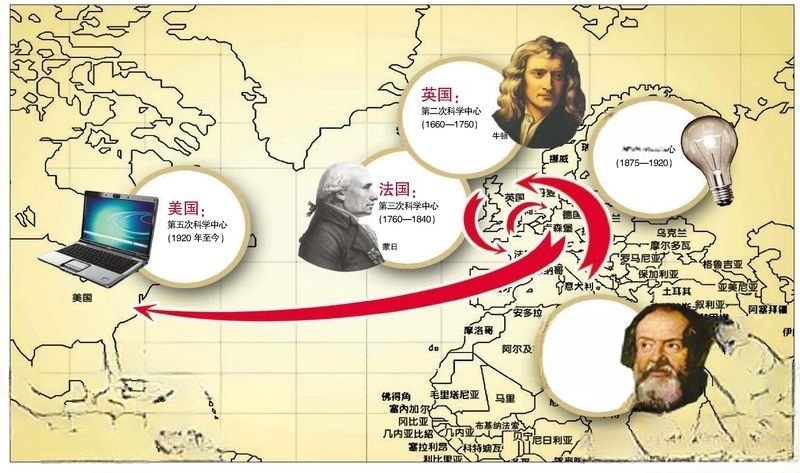

赵友钦的小孔成像实验是世界上第一个系统研究小孔成像的实验,并且他这种通过观察、得到初步结论、设计实验、开展实验、分析实验结果和得到结论的方法,是人类科学发展至今最重要的思维方式。伽利略的比萨斜塔实验之所以在西方科学发展中占据如此重要的地位,不仅仅是因为他的实验改变了西方长期以来存在的重物比轻物下落快的错误认识,更为重要的是建立了通过实验而不是通过古希腊哲学家常用的思辨的方式来检验理论。赵友钦在伽利略以前200多年,就提出了同样的方法,设计并完成了更加复杂和科学的实验来验证理论,只不过由于种种原因,这个实验在世界科学史上鲜为人知,在中国科学发展史上知道的人也不多。

赵友钦的小孔成像实验载于他的著作《革象新书》第五卷——《小罅光景》。在当代学者中,银河在1956年的《物理通报》上发表了一篇文章,最早对“小罅光景”的内容给进行了诠释,后来八九十年代还有一些学者对赵友钦的小孔成像实验的内容和历史地位进行了介绍。中科大的胡化凯在《物理学史二十讲》中认为赵友钦的小孔成像实验:“无论是从实验设备的安排和实验程序的设计,还是对于实验现象的分析和实验结论的总结,都堪称中国历史上最出色的科学实验之一”。

我在之前只是听说过小孔成像,并未真正去研究过,只是在准备我自己的专著、查阅中国光学发展历史时,才知道了赵友钦的小孔成像实验。看到胡化凯教授对赵友钦小孔成像的评价如此之高,感觉有言过其实之嫌,作为光学博士,这么重要的实验应该知道啊。不过等我仔细研究了赵友钦的小孔成像实验,发现胡化凯教授对该实验的评价并不过高,相反我觉得评价有点低,我认为赵友钦的小孔成像实验是中国历史上最伟大的科学实验。

在介绍我为什么认为赵友钦的小孔成像实验是中国历史上最伟大的科学实验的理由之前,先简单介绍一下赵友钦的生平和他的小孔成像实验。

赵友钦是宋室汉王十二世孙,因逃避战乱到现在的浙江省衢州市龙游县的鸡鸣山出家当了道士,他的《革象新书》是宋末元初时期一部重要的天文学著作,该书第五卷的“小罅光景”详细记录了他开展的小孔成像实验过程和分析。

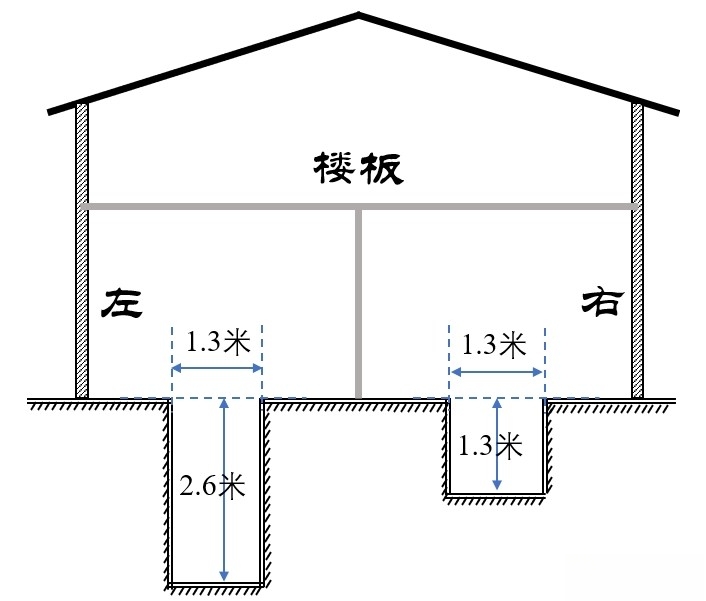

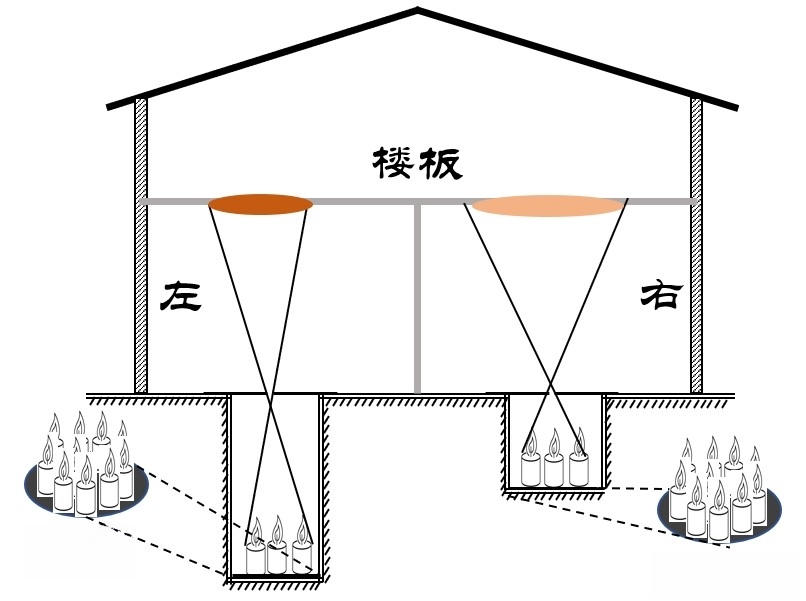

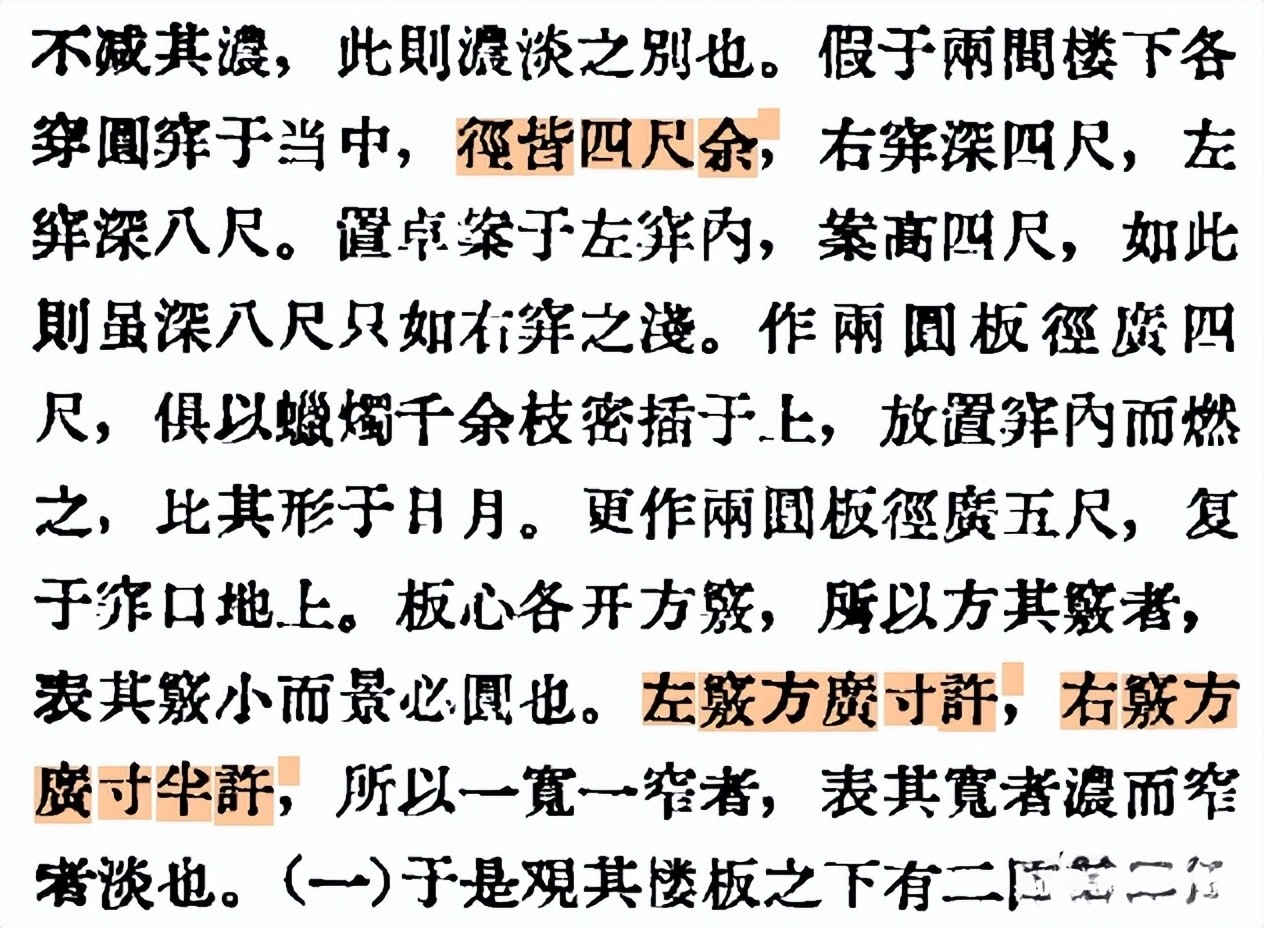

赵友钦选取楼房作为实验场所,在楼下两个房间的地面上分别挖一个直径1.3米的圆井,左井深2.6米,右井深1.3米,根据实验需要,可在左井中放一张1.3米高的桌子。分别用中心开孔的木板遮盖井口作为小孔,左边小孔是边长3.2厘米的正方形,右边小孔是边长1.6厘米的正方形。再取两块直径1.3米的圆板,每块板上密插上一千多支蜡烛,分别点燃放入井底作为光源。

实验第一步:固定光源、小孔和观测屏之间的距离,研究像与小孔的关系。

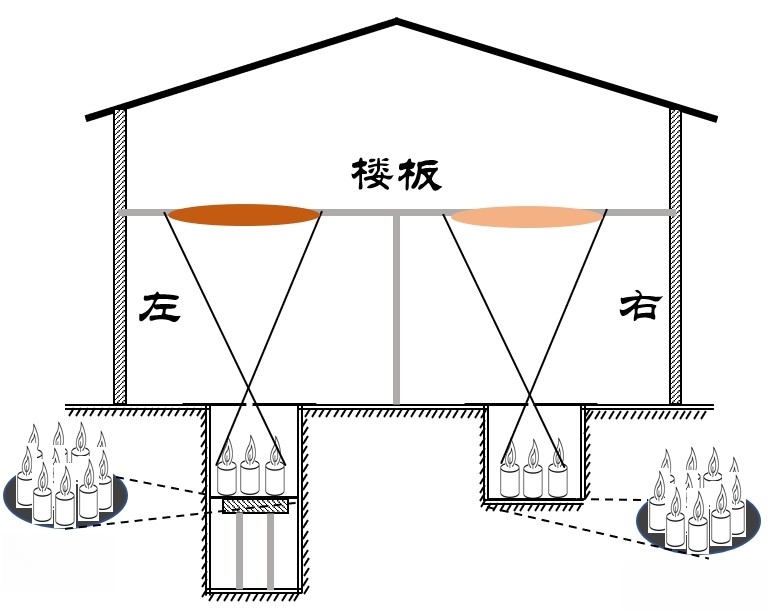

在左井中放入桌子,以楼面作为观测屏,左右井中光源、小孔和屏幕之间距离相等,研究屏幕上的像与光源和小孔的关系。先将左右两井1000支蜡烛都点燃,由于左井小孔尺寸比右井大,左边楼面的像比右边楼面的像更亮。

然后将右井东边500支蜡烛灭掉,发现楼板上的像缺了西边一半,可以用来说明日食和月食时小孔成像的原理。接下来灭掉左井中绝大部分蜡烛,只留下二三十支均匀分布的蜡烛亮着,发现楼板上的像是一些不相连的小正方形亮斑;最后左井只点燃一支蜡烛,发现楼板上只有一个正方形的亮斑。

通过分析这些实验,赵友钦得到了如下几个结论:

(1)楼板上观测到的像,是每支蜡烛通过小孔形成的亮斑叠加的结果;

(2)在其他条件都相同时,小孔越大,图像亮度越大;

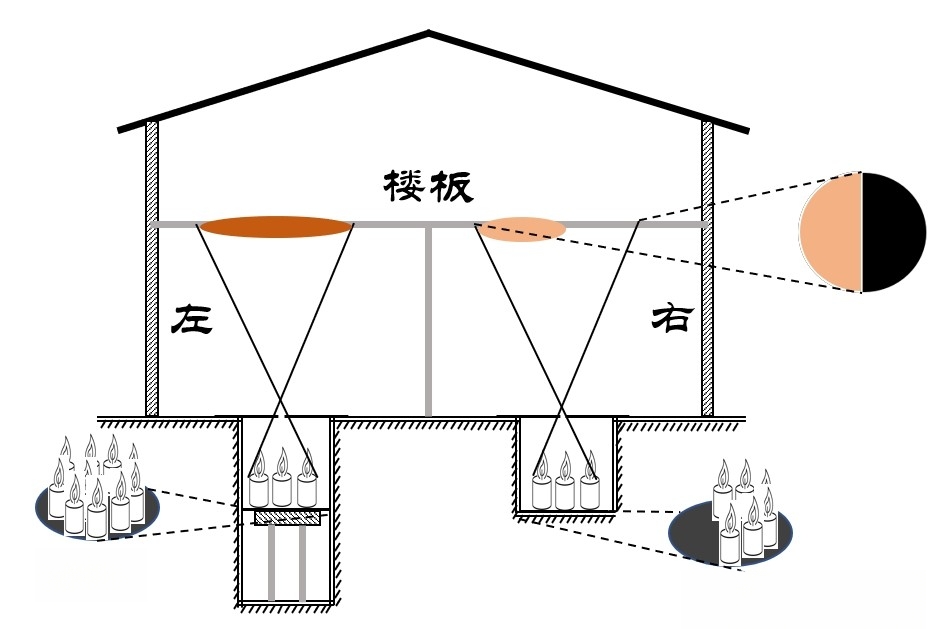

(3)光源是圆形时,像也是圆形;光源是半圆形时,像也是半圆形,并且光源和像的半圆位置相反。

实验第二步:保持光源和小孔的距离不变,研究图像和像距的关系

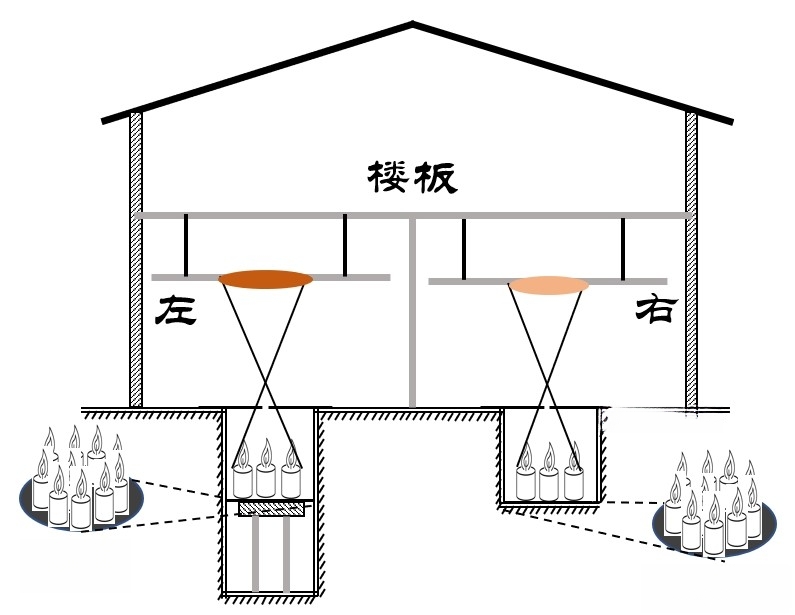

在楼板下方用绳子吊两块大木版作为观测屏,通过改变观测屏与小孔的距离,发现观测屏与小孔距离越近,图像越小,亮度越大;反之则图像越大,亮度越低。

实验第三步:保持小孔和像距不变,研究图像与物距的关系

将左井中凳子去掉,把光源直接放在井底,发现左边的像相对于右边的像减小了,原因是左井光源离小孔的距离更远。以此说明像的大小不仅与光源大小有关,还与光源与小孔的距离有关。

通过这个实验可以说明太阳和月亮虽然看起来一样大,但是实际上太阳比月亮大,赵友钦是我国第一个正确指出太阳比月亮大的人,之前的人都认为太阳和月亮一样大。

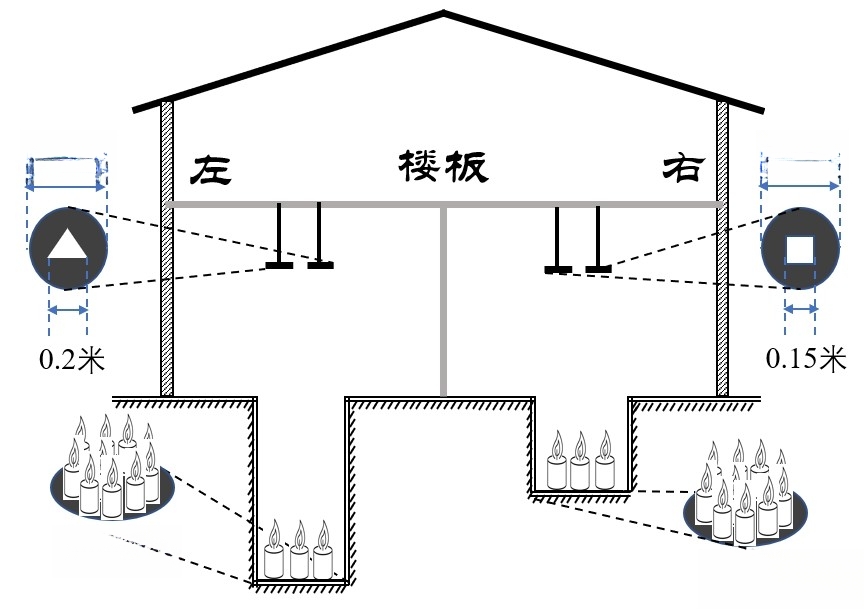

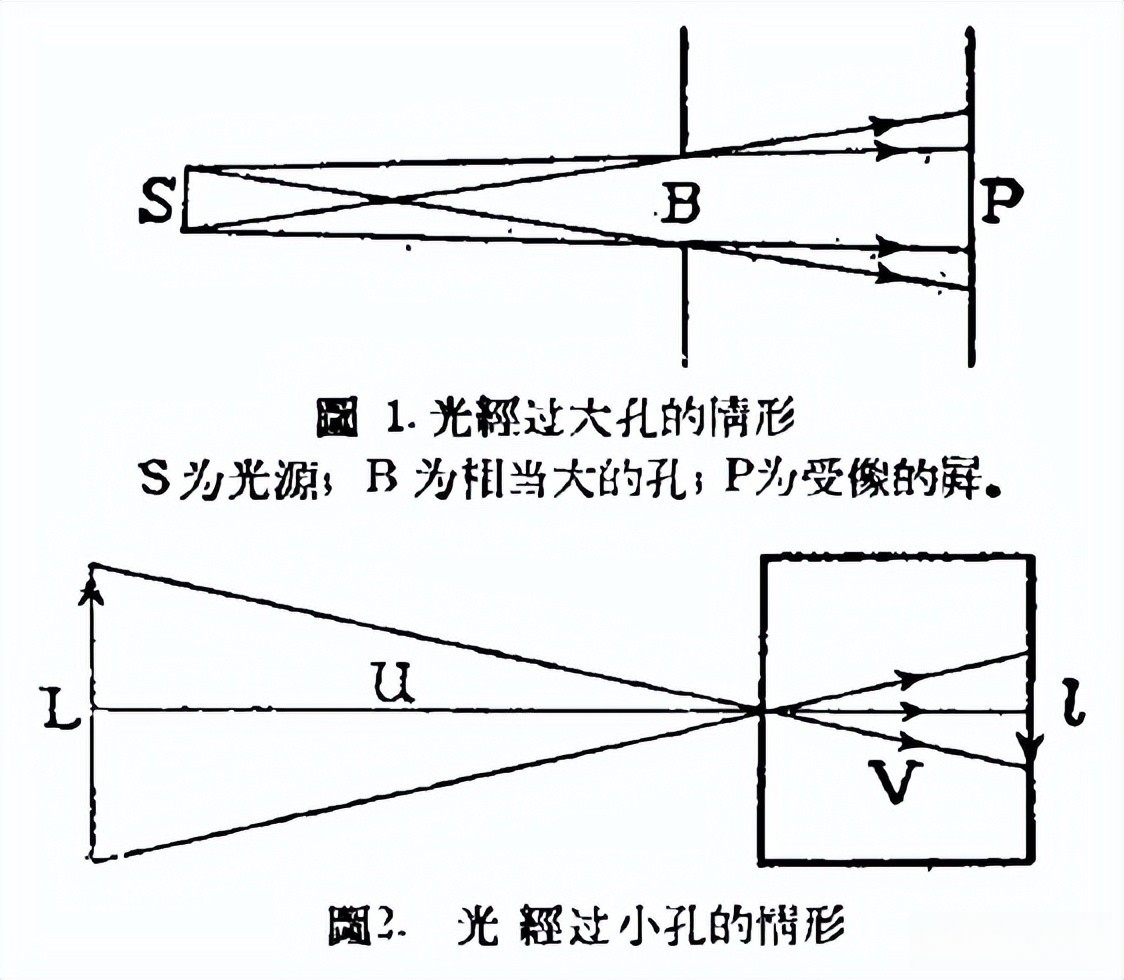

实验第四步:研究大孔成像和小孔成像的关系

将盖在井上的木板都去掉,制作两块直径为0.5米的圆板,左板中心挖一个边长为0.2米的三角形小孔,右板中心挖一个边长0.15米的正方形小孔,分别用绳子吊在楼板下面,通过绳子改变圆板离地面的高度,研究像的大小与像距大小的关系。

赵友钦通过实验和分析指出一个孔到底是大孔还是小孔不仅取决于孔的尺寸,还与孔和光源以及观测屏的距离有关。

到这里赵友钦的小孔成像就基本上介绍完了,小孔成像现在并不难,小学生都可以自己做,但为什么我会说赵友钦的小孔成像实验是中国历史上最伟大的科学实验呢?原因有如下几个:

评价历史上的人物和事情都必须放到当时的历史背景来评价

赵友钦是宋末元初人,大概是公元1279-1368年之间。我们还是以赵友钦之后200多年的伽利略的比萨斜塔实验为例来说明赵友钦的小孔成像实验的重要性。

在伽利略之前,人们普遍相信重物比轻物下落快,这种认识来源于古希腊的亚里士多德,他观察到石头比羽毛下降快,总结得到重物比轻物下降快的结论,这种通过观察和总结的方法是古希腊哲学家研究问题的主要方法。

伽利略在此基础上,通过比萨斜塔实验证明了重物并不比轻物下降快,这种通过实验而不是通过纯思辨的方式来验证结论的方法为西方科学的发展奠定了基础。所有的理论,无论多么自洽和完美,如果跟实验结果相矛盾,都是错误的。

伽利略的比萨斜塔实验之所以在西方科学发展中如此重要,不仅仅是因为这个实验改变了长期存在的重物比轻物下降快的错误认识,更为重要的是提出了通过实验来检验理论的方法。赵友钦在伽利略之前200多年就提出了同样的方法,并且设计了更加严密的实验来检验理论,历史地位不应该比伽利略的比萨斜塔实验低。

赵友钦的小孔成像实验设计非常精妙

即便是从现代科学的角度来看,也是一个具有代表性的实验。赵友钦实验的精妙之处如下:

第一,用1000多支蜡烛来模拟一个光源,而不是用一个单独的光源,从而方便改变光源的形状和亮度,验证日食和月食时的小孔成像。

第二,将光源放在井里,避免了风等外在因素对光源的影响。

真空中的自由落体实验

第三,实验过程中控制变量数量,一次实验只改变一个物理量,这样就能清楚地研究该物理量与成像结果的关系。这是实验与日常观测最大的区别,日常观测的结果是所有不可控因素共同作用的结果,比如亚里士多德观察到石头比羽毛下落快的原因除了有重力因素外,还有空气阻力等因素,实验中可以去掉空气阻力等因素的影响,这样就可以观测到石头和羽毛下落一样快了。

赵友钦的分析非常科学

第一,利用1000支蜡烛来模拟一个光源,通过单支蜡烛的像和1000支蜡烛的像的关系,正确指出相同大小的孔,对大光源来说是小孔,对小光源来说是大孔。

第二,利用光路可逆原理,正确提出判断大孔和小孔的方法:人在观测屏处通过孔看光源,如果能够看到光源的全部,那么这个光源通过这个孔成像就是大孔成像,反之,就是小孔成像。

第三,正确提出即使是光源大小不变,同一个孔离光源和观测屏的距离不同,可能是大孔,也可能是小孔。第四,指出像的亮度与光源、光强、小孔、距离等因素都有关。

赵友钦指出了一条科学理论发展的完整道路

这一点是最重要的,赵友钦指出了一条科学理论发展的完整道路,这也是人类科学发展至今最主要的途径。

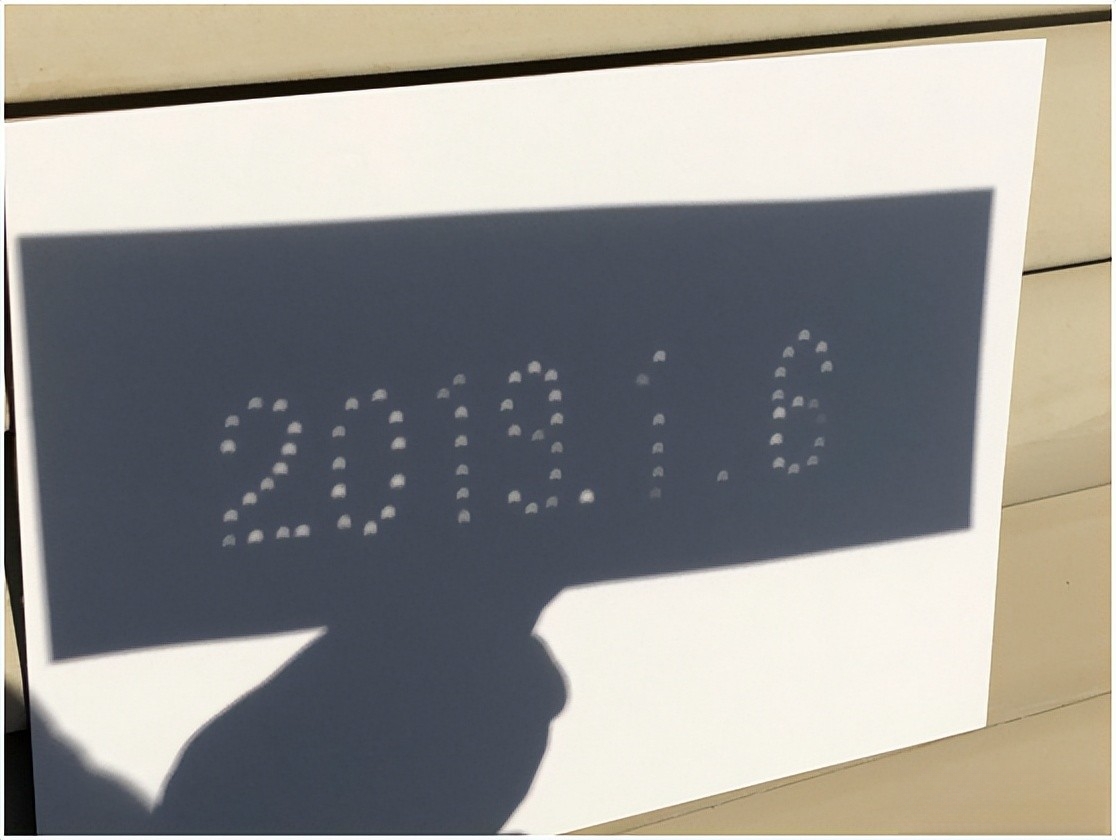

日偏食时的小孔成像

赵友钦在日常生活中通过观察太阳和月亮在不同时期的小孔成像,尤其是日食和月食期间的小孔成像,总结得到了小孔成像的规律,当然,他也应该借鉴了历史上其他人观测到的小孔成像的结果和结论;然后设计实验,逐一检验光源亮度、形状、物距、像距、小孔大小等因素对小孔成像的影响,根据实验结果分析小孔成像的规律,得到了正确的结论。

如果赵友钦的这种方法和思路在中国得到广泛地传播和发扬光大,现代科学完全有可能起源于中国。

不足之处

当然,赵友钦的实验也有一个不足之处,没有定量。他在很多时候记录距离和小孔尺寸等数据的时候没有严格定量,只是用了约数。考虑到赵友钦所在的时代,这个不足之处并不影响赵友钦的小孔成像实验的历史地位。

以上就是我为什么说赵友钦的小孔成像实验是中国历史上最伟大的科学实验的原因。注意这里最伟大之前用到了两个限定词:(1)中国历史上;(2)科学实验。至于赵友钦的小孔成像实验是不是人类历史上最伟大的科学实验或者中国历史上最伟大的实验,这些都是可以讨论的,也欢迎大家留言讨论。

---

更直观的了解赵友钦的小孔成像实验可以观看我制作的视频,结合动画和文字能够更加清楚的理解赵友钦的小孔成像实验: