你有没有这种感觉:一群人里,一眼就能认出谁是“自家人”?脸型熟、耳朵干、汗少不臭、小脚趾甲还裂两瓣,网友调侃说:汉族人像是按模子倒出来的。

笑归笑,这事儿可真不是巧合。这些“统一”的身体特征,其实是祖先在几十万年的生存里,一笔一划写进基因的“生物说明书”。

今天这篇文章,我们不讲八卦、不讲传说,只讲真凭实据,看清楚:你身上的这些“统一感”,背后藏着怎样的遗传密码和生存逻辑。

脸型这事儿,不是画出来的,是祖先下单定制的

2023年4月,《自然·通讯》刊发了一项重磅研究,由复旦大学联合中科院遗传与发育生物学研究所共同完成。

他们选取了8658名全球不同人群样本,搭配人脸3D建模技术与全基因组数据比对,找出了东亚面孔之所以独特的遗传根源。

研究明确指出,一个叫EDAR的基因,在东亚人,尤其是汉族人中表达极为稳定,特别是V370A这一突变位点,在汉族群体中的分布率高达93.7%。

这不是个小变异,它涉及到的可不是单一个部位。EDAR突变影响毛发生长、牙齿形态、下颌宽度、面部中部骨骼高度,直接塑造出我们熟悉的“汉族面容”。

比如偏低的鼻梁、较高的颧骨、较平的面中部,这些外貌特点在中原汉族人中频率极高。

研究还确认,该基因突变最早出现在约3.5万年前的中原地区,也就是说,当先祖们还在和猛犸象抢吃的时期,就已经完成了这套脸型基建。

不光统一,还有分区风格。广府人多为菱形脸、潮汕人鼻高嘴尖、河南人面宽颧厚、山东人五官整齐立体。

这些不是化妆品化出来的,是同一祖源下,不同地理分布和微小环境选择后的基因表达差异。而这些变异,仍处在“汉族统一基因面谱”的母体框架之内,是枝丫,不是树干。

EDAR不是唯一的脸型“指挥官”。研究中还提到了GHR、COL23A1等多个基因,分别影响面部高度、唇部厚度、骨骼宽窄等维度。

这些参数综合起来后,才有了“你一眼看就是东亚人”的直观感觉。而这个直观背后,是数万年稳定选择留下的群体面貌结构。

这张脸,不是今天画出来的,是祖先亲手“造脸”后,一代代精修下来的。统一,不是意外,而是从鼻梁、眉骨到咬肌、下颌的分子级别同步构建。

这张脸,抗寒、保湿、紧凑、省热,是祖先在东亚冰封带留下的生存遗产。说汉族人长得像,不是笑话,是进化的掌声。

干耳不臭,汗多清爽,这系统是祖先发明的“自净装置”

2009年,《自然遗传学》刊登了一项由英国剑桥大学团队主导的基因研究,聚焦于一个叫ABCC11的基因。

他们发现,这个基因控制人体大汗腺的分泌能力和耳垢的状态。关键突变点是rs17822931位点由G突变为A。

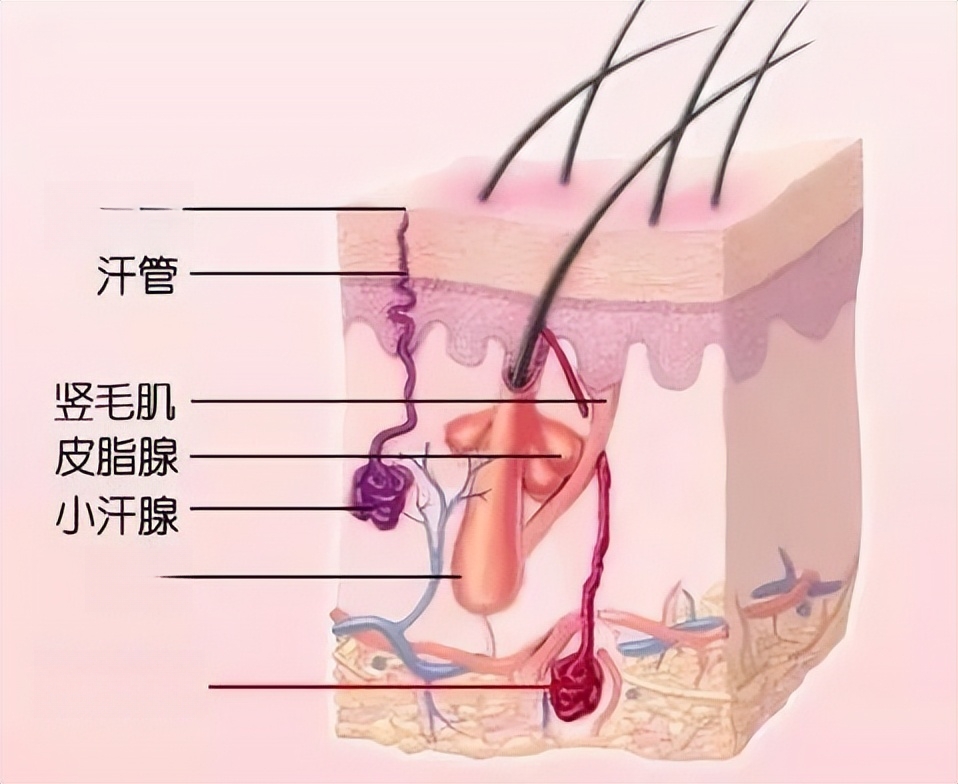

发生突变后,大汗腺分泌减少,耳垢转为干性,腋下气味几乎完全消失。而这一突变,在汉族人群中的携带率达到惊人的90%以上,是东亚体味轻的根源性解释。

这组突变不仅让人耳朵干,还让人身上“没味”。东京医科大学2006年对79名腋臭患者的基因检测显示:其中78人都是GG或GA型,仅有1人是AA型,即发生了该突变。

在中国、韩国、日本,ABCC11突变比例均极高,在欧美人群中则几乎未发生,95%以上人群都是湿耳+易腋臭的组合。

这也解释了为何欧美市场除臭剂和香水销量常年火爆,而中国市场至今占有率极低。

干耳、无臭、少汗毛,是一整套搭配好的生理套装。这个突变不只控制耳垢,它还和乳腺发育、腺体分泌能力相关。

在日本,医生最早观察到干耳患者乳腺小、汗腺少,由此推测ABCC11突变具备系统性调节腺体分泌能力的特征。

简而言之:这个基因像一个“调低体味音量”的总开关,一关,整个身体“清净”了。

这个基因突变,发生在约3万年前的东亚大陆寒冷期。当时人类面临的生存环境是低温、高湿、封闭、聚居。

在这种环境下,味道重的人不利于社交,也易被掠食者发现。气味轻,成为优胜劣汰的重要筹码。

ABCC11突变就是在这种强压选择中被“筛”出来的,代代传承下来,直到今天成了汉族的“嗅觉名片”。

一个基因,让你耳朵不油、腋下不臭、身体无味。不是养生养的,是老祖宗帮你配好的系统参数。

不依赖香水,不靠止汗剂,中国人的体味从源头就“清零”了。

那为什么你能蹲别人蹲不下,为什么你脚趾甲裂了两瓣,真的是血统在作证。

蹲得稳、趾裂瓣,这副身板是祖宗亲手设计的底盘

欧美成年人平均脚踝背屈角度约为30度,而亚洲儿童可达70度以上。

亚洲人深蹲时脚跟贴地轻松自然,而欧美人脚后跟往往翘起,重心前倾,极易摔倒或拉伤跟腱。这是习惯使然,也是结构决定。

汉族人的胫骨短、股骨角度适中、骨盆较宽、小腿肌腱弹性好,这些构造天然适配“蹲式”结构。

而从小使用蹲厕、席地而坐、地上劳动等生活方式,进一步加固了这种能力的发育路径。这种蹲法不是一种文化行为,而是代代生活方式与骨骼肌群协同演化的产物,写在筋膜里,嵌在骨缝里。

再来看小脚趾那两瓣甲。2018年,同济大学做过一次区域人群样本观察,确认“小脚趾甲分两瓣”在汉族人中分布频率超过60%,且从河南、山东等中原地区向全国呈“放射状”分布。

医学上称这类为“瓣状甲”,是一种非病理性角质结构变异。虽然也见于个别少数民族,但在汉族人群中尤为集中,具有显著的群体遗传倾向性。

瓣状甲的形成机制,目前主流观点认为与角蛋白基因表达方式有关。而其高频率出现在汉族人群中,也印证了祖先体力劳动结构需求与足部长期受力模式对脚趾结构的塑形作用。

从深蹲到底盘稳定,从脚趾到步态方式,汉族身体的下盘构造,是祖宗设计用来走泥地、蹲菜地、踩稻田的生存工具。

这副底盘,不是装饰,是工具。不是训练结果,是骨骼模板。不是看着好用,是一代代人亲身验证出来的最优解。

当一个人蹲得稳、走得稳、扛得住,身上还有点脚趾裂瓣的小细节,那他大概率就是祖宗没离开过黄河流域的老汉族了。

蒙古斑.医学百科.

小脚趾甲分两瓣的,是纯种汉族血统?真相来了!.AHTV第一时间.

揭汉族人体质密码:双眼皮多 越老脸越长.北京青年报.2013-03-25.

老外第一次上蹲厕喊救命?全国政协委员:“不方便”,应增设坐厕!.新民晚报.2025-03-04.

复旦大学、中科院团队最新成果:揭示东亚面部独特性遗传进化机制.人类表型组研究院.2022-04-07.

你的长相,往往藏着你是哪里人的秘密.印客美学.2021-07-21.

一个简单的下蹲,怎么难倒了这么多外国人?.果壳.2023-08-15.