“张医生,我不捐了!”

本来约好晚上打动员剂,结果,当天一大早,张宏收到捐献者发来的这条信息。

但是,患者已经进无菌病房清髓了。等待骨髓移植,是他活下来的唯一希望。

张宏“急得不得了”,一行人火急火燎,赶往这位捐献者家,做最后争取。

张宏是深圳市血液中心的医生,从2012年起就负责骨髓的捐献工作。

上述情形,发生在她接手的一年后,现在想起来,依然感觉后怕。

“捐献骨髓就是捐献‘造血干细胞’,它是生命的‘种子’,可以生成各类血细胞。血液病患者的‘种子’坏掉了,需要重新播种健康的‘种子’。”

但在茫茫人海,两个陌生人配型成功的概率比“中彩票”还低。

她的工作,就是在捐献者和患者之间,架起一座桥梁,确保每一颗生命“种子”,被顺利捐献给患者。

(图片:张宏正在询问捐献者感受。摄于2025年6月13日。)

她感觉心时刻“揪”着,尤其是到了采集时,还经常失眠。

01

不是抽骨髓

和电视剧里演的不一样

提到捐髓,很多人的第一反应是害怕。

脑子里浮现的多是影视剧里的场景:“打麻醉药”“长针扎背”“抽取骨髓”……

实际上,和电视剧里演的不一样。

(图源:电影《天堂的张望》)

“滴滴滴”……今年4月29日上午,在深圳造血干细胞采集室内,90后小伙儿彭龙躺在病床上,两只手臂都被插上了采血管。

殷红的血液从左手流出,经过分离机提取留下淡粉色物质后,又从右手输回体内。

“现在捐髓是从外周血中采集,机器会通过离心原理将造血干细胞从血液中分离出来。”张宏强调。

她说,“希望大家了解真实情况,消除恐惧感。这样,才会有更多人在献血的时候,在中华骨髓库留下血样。”

因为,配型成功的概率实在太低了,只有十万分之一。

配型要看两个人的人类白细胞抗原(HLA)能否匹配上。

HLA来自于父母遗传。生物学上,区别你跟其他人,主要看HLA。当我们的身体识别有外界物质入侵时,免疫系统会将其消灭掉。

只有当两个人的HLA相同,供者捐赠的造血干细胞,才不会被受者的免疫系统排斥和清除。

4个半小时里,彭龙需躺在床上。张宏带着志愿者负责照料,她说话办事风格尤为干练。

(点击「链接」查看详情)

伴着机器运转的声音,采血袋渐渐地鼓起来,他成功捐献239ml造血干细胞。

当日下午,这一袋200多毫升的造血干细胞就在专业人员护送下,飞到了别的城市,给一位白血病患者带去生的希望。

02

也不是想捐就能捐

还要通过多道关卡

事实上,捐献不只有最后采集这一步。

采集前,在医护人员的协助下,捐献者和患者还需配合,跨过层层“关卡”。

一切,都要从那一通电话说起。

“您在之前在中华骨髓库留下一份血样,现在,与一位白血病患者初配成功了。请问,您还愿意捐献吗?……”过去10多年,这个开场白,张宏说了无数遍。

“愿意!”电话那头传来。

她会征求对方同意,先加上微信。为了方便辨认,她还特意将自己的微信头像改为“中国造血干细胞捐献资料库”标志。

这座连接捐受双方的桥梁,算是初步搭起了。

(图片:捐献者感谢张宏医生的贴心照料,向她赠送锦旗。)

“究竟怎么捐?对健康有影响吗?需要和家人商量吗?”大多数捐赠者,最开始的状态是“懵然”和“着急”。

张宏介绍,“捐献出的造血干细胞不到人体总量的百分之一,而且造血干细胞具有很强的再生功能。不会影响身体健康。”

正式采集前,捐献者需经历多道关卡,大概需要1-2个月:

1.再次采集血样进行高分辨检测,进一步确认配型合不合适;

2.进行详细身体体检,确保健康安全捐献;

3.连续4天注射动员剂,它可以将骨髓里的造血干细胞动员到外周血中,正常情况下,外周血中是没有造血干细胞的;

4.最后才是通过外周血采集方式,提取造血干细胞。

但是,并非每位捐献者,都能一次通过所有关卡。

彭龙在体检时就亮了“红灯”。他因轻度脂肪肝、转氨酶偏高及血糖超标,暂时不符合捐献条件。

他当下就开启“健康闯关”计划。

凌晨6点起床晨跑、严格戒除高碳水……

一个月后,他的体重从150斤降至140斤,脂肪肝和各项指标均显著改善,最终复检通过。

03

患者已经清髓

最怕捐献者突然放弃

最怕的是,捐献者突然放弃。

“可以不捐。最怕的是,答应捐了,又突然反悔。”张宏说。

因为,患者需提前7-15天进入无菌仓清髓,将骨髓腔里的造血干细胞全部杀死。没有干细胞了,就无法生成新鲜的血细胞补充到血液中,患者的身体将会变得不堪一击。

如果捐献者临时有突发情况,捐不了,这对患者就是致命打击。

(图源:《我的白大褂·王牌科室》)

捐献者想放弃,大多是家属担心不安全。

有时候,不仅要和捐献者本人建立起信任,还要和家属充分沟通。

开头提到的那位捐献者,是张宏第一次遇到可能“悔捐”的情况。

狭小的出租屋里,妻子抱着孩子哭诉。“家里就靠他一个人干体力活,以后会不会对身体有影响?事先,他也没告诉我这件事。”她哭、孩子也哭。

丈夫想捐但是又拗不过妻子,只能坐在旁边,闷声不说话。

在大家的耐心讲解下,妻子解除了误会,最终支持丈夫捐赠,还陪着一起去医院采集。

后续,这位捐献者也经常到市血液中心献血,和张宏以及其他捐赠者,处成了朋友。

近年来,深圳每年的捐赠人数超百例,张宏的工作量完全超负荷了。2022年,同事张琳前来帮助,从张宏手中接下了前期的动员工作。张宏负责后期打动员剂和正式采集。

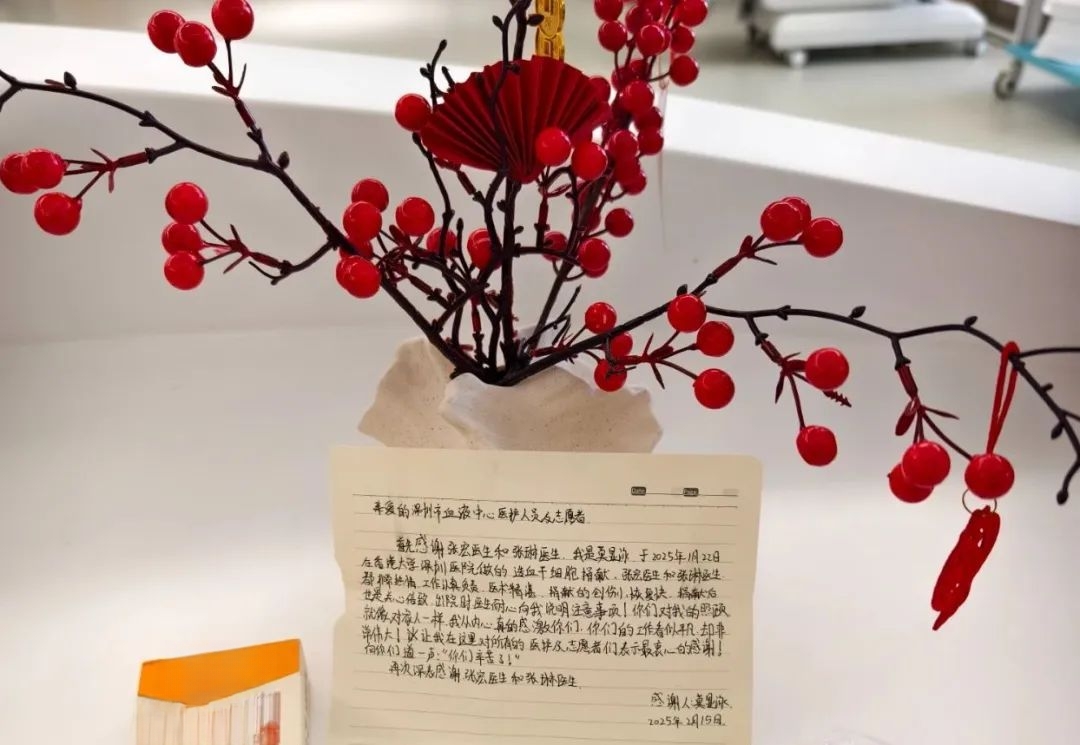

(图片:一位捐献者给张宏手写的感谢信)

刚接下工作不久,张琳就连续一个月每天晚上接到家属电话。

电话是一位妈妈打来的,她想阻拦女儿的捐赠计划。

“她爸爸很早就走了,我一个人把她带大。她才刚工作没多久,还没结婚。亲戚们知道后,都说会影响健康,但是她坚持要捐。你们别让我女儿捐啦!”这位妈妈在电话里说道。

渐渐地,这位妈妈把张琳当做倾听的树洞。

连续打了几十通电话后,她的态度也从最初的反对和焦虑,过渡到最后的接受与平静。

“你们不要告诉我女儿,我打电话过来了,谢谢你,张医生,被我叨扰这么多天。”最后一次,她说。

后来,大家才了解到,这个女孩的爸爸也是因为白血病去世,所以,女孩才坚持捐献。

为了表示感谢,大家以市血液中心的名义定制了一面感谢锦旗,送到了她工作的单位。

04

“869”背后的深圳助力

捐献足迹遍布全国30多个省份

虽然实际捐献难免遇到一些小波折,但是深圳至今未出现“悔捐”情况。

深圳在全国最早建立造血干细胞捐献者资料库,截至目前,已有869名捐献者,捐献数量居全国各大城市之首,为全国近30个省份及境外近10个国家提供造血干细胞。

(图片:第22个世界献血者日,20多位造血干细胞捐献者集体献血。)

1993年,张宏从华西医科大学毕业后,就来到深圳市血液中心工作。她先在一线负责采血献血近20年。后面又接手造血干细胞捐献动员相关工作,至今13年。

她说,“常常被捐献者的爱心所感动,从内心觉得他们伟大!”

有一位军人,仅用6天就完成了捐献。

他本来是第二位备选者,但是其他城市的第一位捐献者“悔捐”了。

“给他打电话,他立刻就说‘捐’,当天就从老家赶回深圳,第二天一早体检,晚上就开始打动员剂,到最后顺利采集,一刻也没耽误。”

不止这些,还有些患者第一次接受造血干细胞移植,效果不佳,需要捐赠者再次捐赠淋巴细胞或干细胞。

“深圳的捐献者,也没有一个拒绝的。”这一点,也打动了张宏。

为了表示这份感谢,张宏会认真为每一位捐献者拍照留念。手机和单反轮番拍,还会专门拷贝到U盘送给大家。

“非常有心,张医生接手后,才开始有了拍照环节,为大家留下回忆,给足了大家仪式感。”深圳造血干细胞志愿服务队的飞哥说,他在2013年也捐献过造血干细胞,也是深圳首位再次捐献淋巴细胞的捐献者。

和飞哥一样,不少捐赠者完成捐献后,又加入志愿服务队,协助医护人员,希望为捐献工作提供力所能及的帮助。

十万分之一的相遇与百分之百的生命接力!“869”次助力的背后,凝聚了所有人的爱。

-END-

编辑 | 罗立兰

校对 | 王河峰、廖静文、蔡诗妍、江子欣

审校 | 庄媛

监制 | 郑永涛

信息来源 | 福田融媒、深圳市血液中心