以古为师,悉心交流!敬请关注收藏“大成国学堂”!

(续上)

三

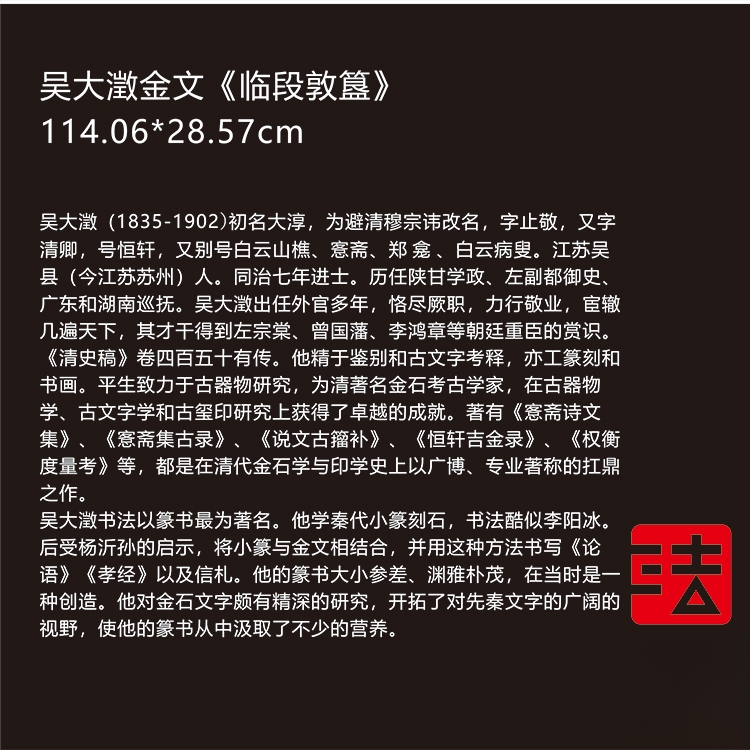

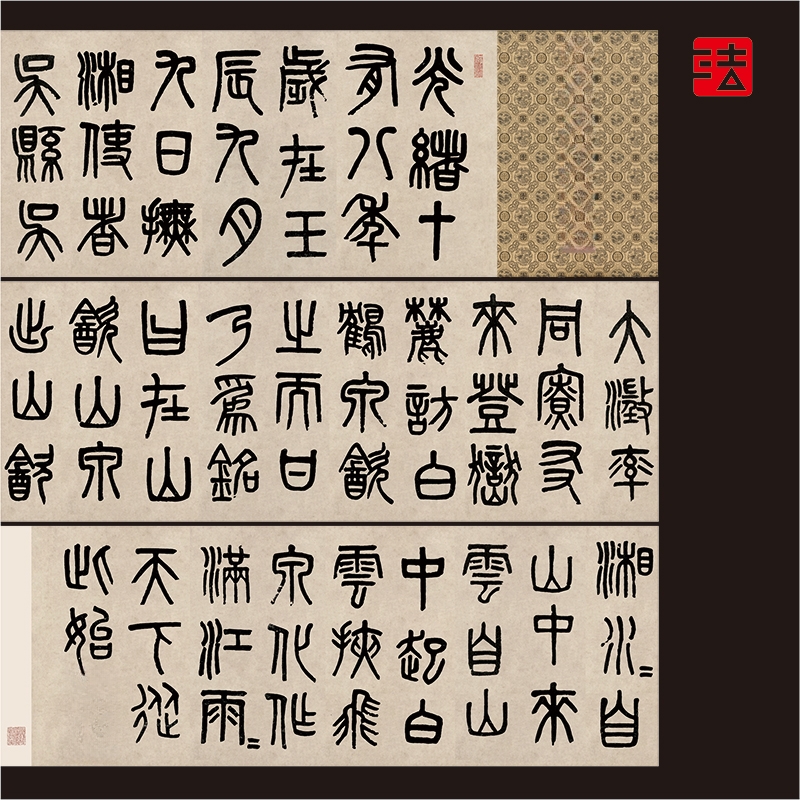

文章开篇,便引顾廷龙先生对吴大澂篆书发展的精要概括:“写字则初作玉筯体,后学杨沂孙,再作金文。” 行文至此,“后学杨沂孙” 这一环节尚待剖析。谈及杨沂孙(1813 - 1881)与吴大澂篆书之关联,今人常引以下几则材料。其一,《愙斋自订年谱》载,光绪三年(1877)三月,“游虞山访杨咏春先生沂孙,纵谈古籀文之学。

先生劝余专学大篆,可一振汉唐以后篆学委靡之习。” 其二,吴大澂于光绪四年十一月曾临摹杨沂孙《说文建首》。其三,同年十二月,又临杨沂孙篆书《夏小正》,并作跋云:“常熟杨咏春先生所书《夏小正》,参用大篆,意趣古雅,与俗书不同。安圃同年屡索拙书,临此奉赠,时余将有大梁之行,藉以留别。” 由此可见两点:一则,吴大澂在摹写、临习、研究大篆数载且有所建树之后,杨沂孙鼓励其专攻大篆,望其在此领域取得更卓越成就;二则,杨沂孙篆书参用大小篆之法,给吴大澂带来了启发。

若从吴大澂与杨沂孙的传世之作深入探究二者关系,便能细致分辨其异同之处。先观二者相似之面。杨沂孙部分作品虽融入大篆元素,但就书体基本形态而言,仍可归为小篆书法。尽管杨沂孙力劝吴大澂专注大篆,然吴大澂在专注大篆之后,小篆书写从未间断,现今仍留存不少其 1880 年之后创作的小篆书法。

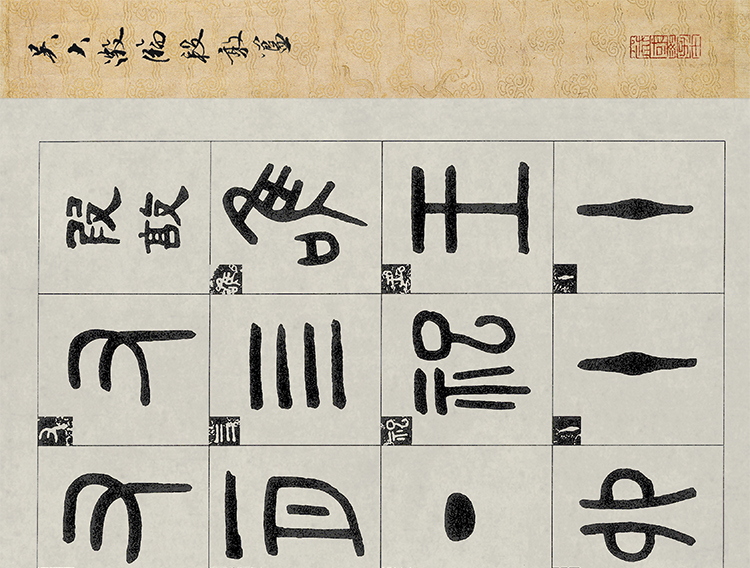

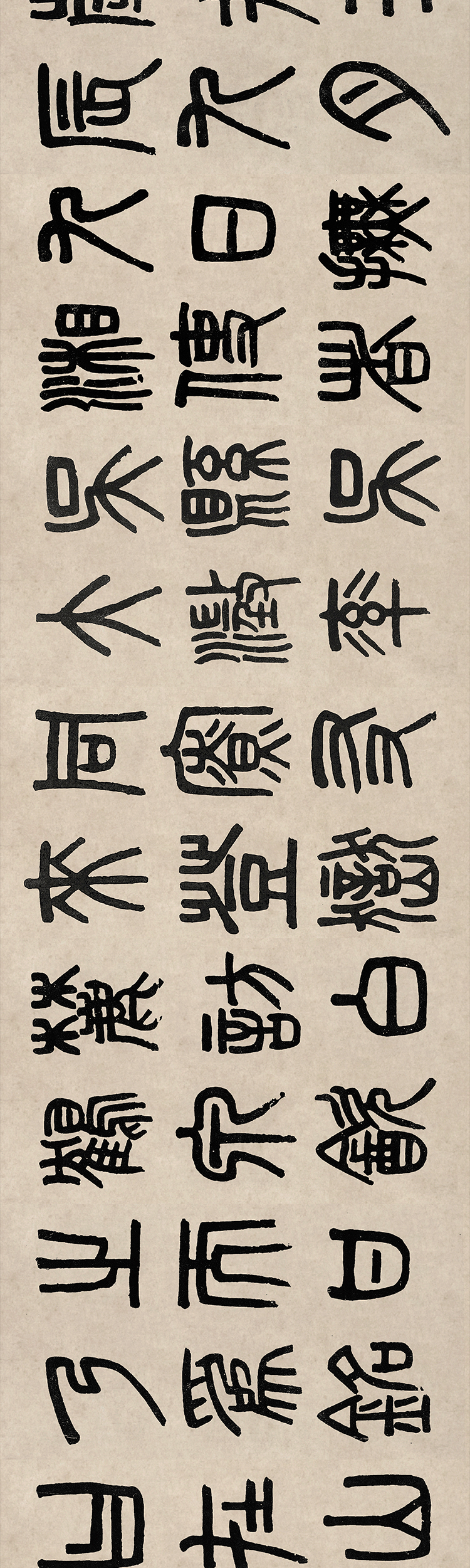

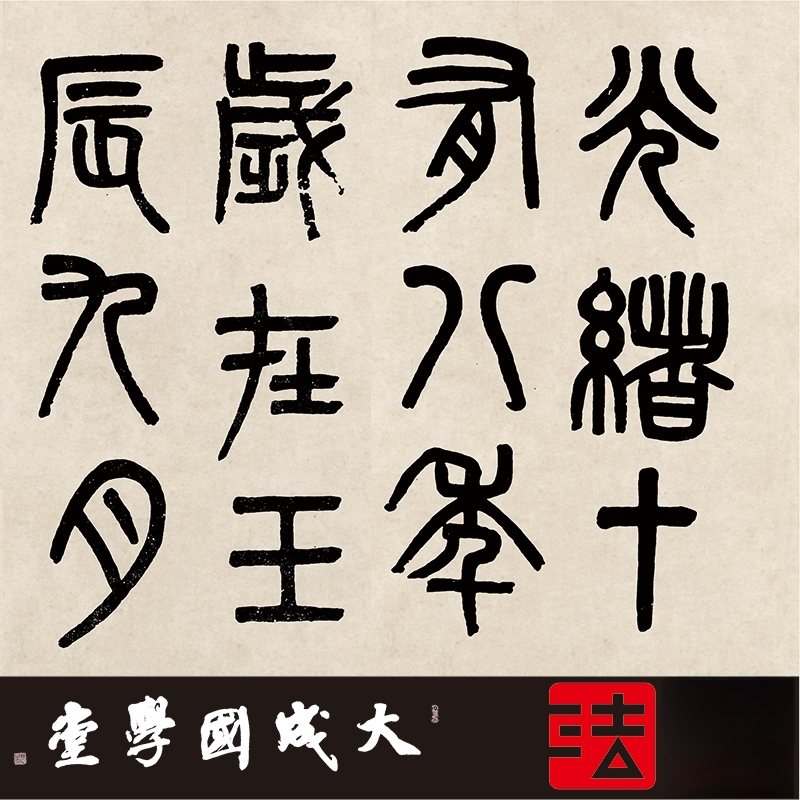

与 1860 年代作品相较,吴大澂拜访杨沂孙后,部分小篆作品确有杨沂孙的影响痕迹。1860 年代,吴大澂作品结字修长,宝盖头及类似 “木” 字撇捺写法,常呈下垂状,类同竖画。而杨沂孙篆书偏于方圆,书写宝盖头及类似 “木” 字撇捺时,由上向下外撇,角度颇大。吴大澂书于光绪十三年(1887)的《说文解字建首》便与 1860 年代小篆不同,虽用笔与杨沂孙并非全然一致,但结字偏方扁圆,杨沂孙影响清晰可辨。

然而,二者亦有诸多不同之处。杨沂孙惯以颤笔书写,笔画边缘参差不齐,此特征在其名作《说文部首》与《在昔篇》中尤为显著。而吴大澂篆书,自书写玉筯篆始,笔画便光洁流畅,不刻意以颤动之笔营造古朴之感。吴大澂曾长期临摹《散氏盘》,《散氏盘》铭文笔画不光洁,即便如此,吴大澂书写《散氏盘》风格的大篆时,虽笔画稍有颤动,致使点画边缘欠光洁,但颤动幅度并不大。杨沂孙用笔灵动多变,而吴大澂篆书则尽显圆润、简静、清穆之态。

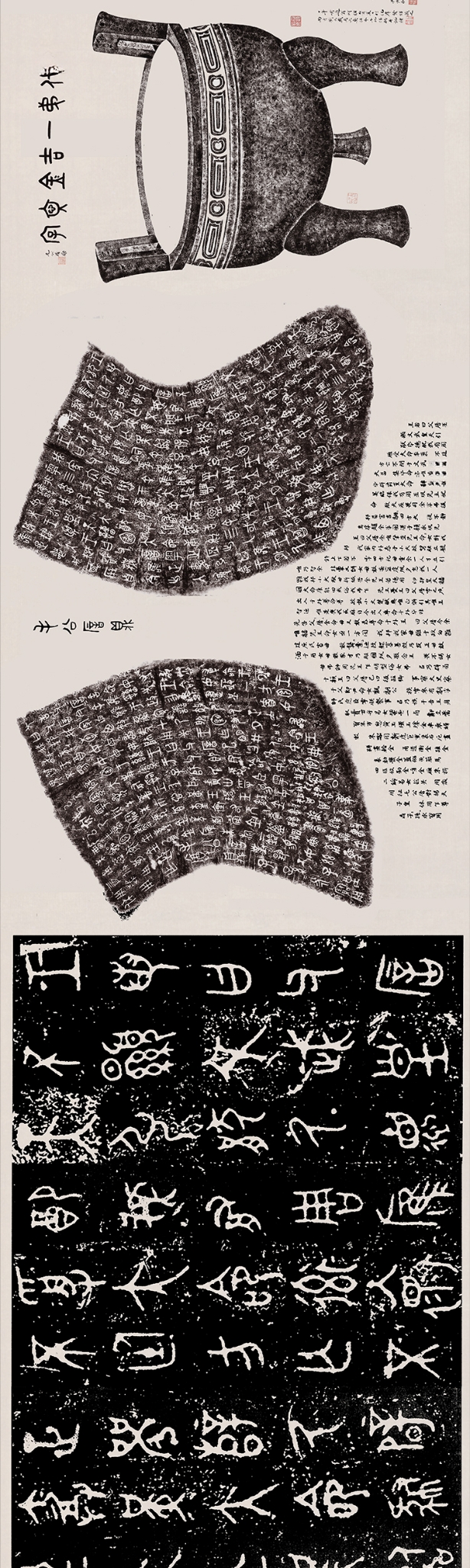

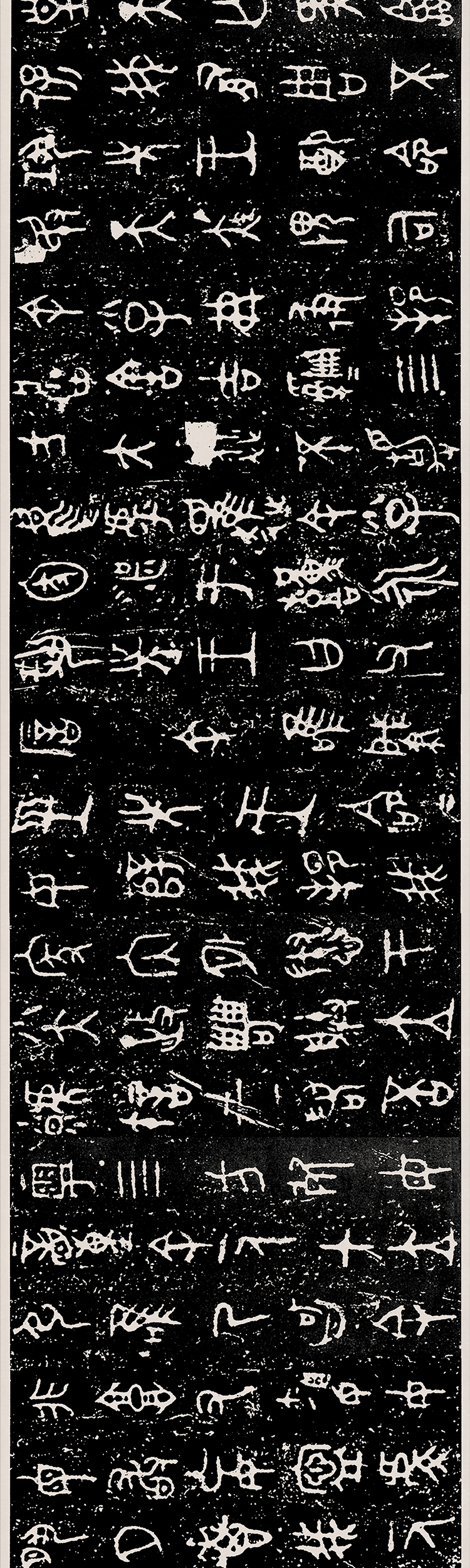

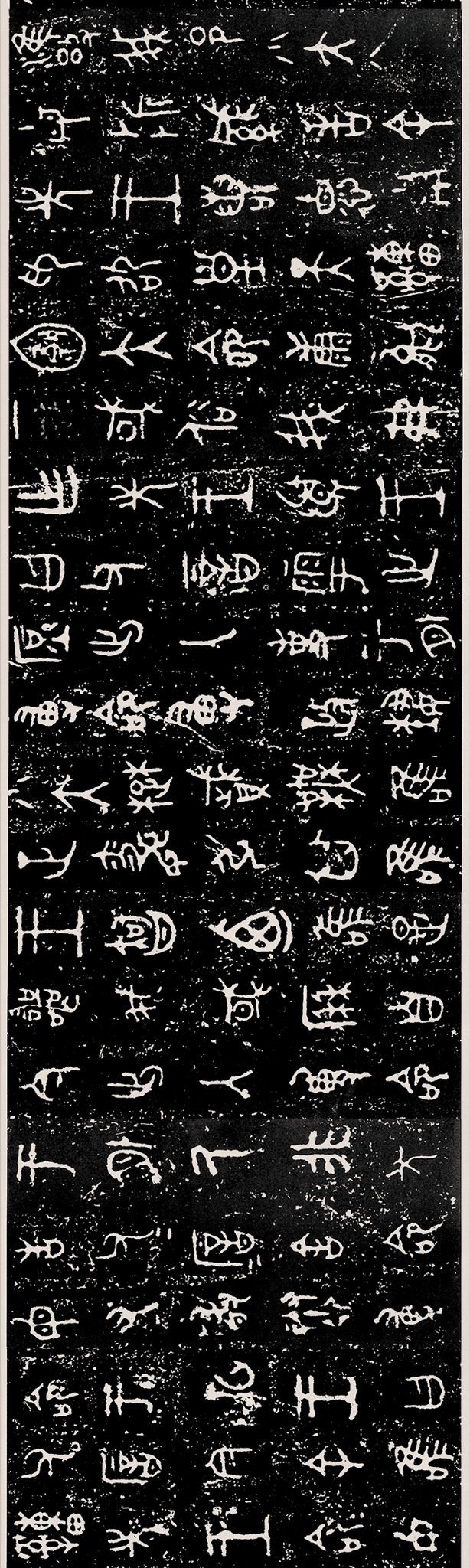

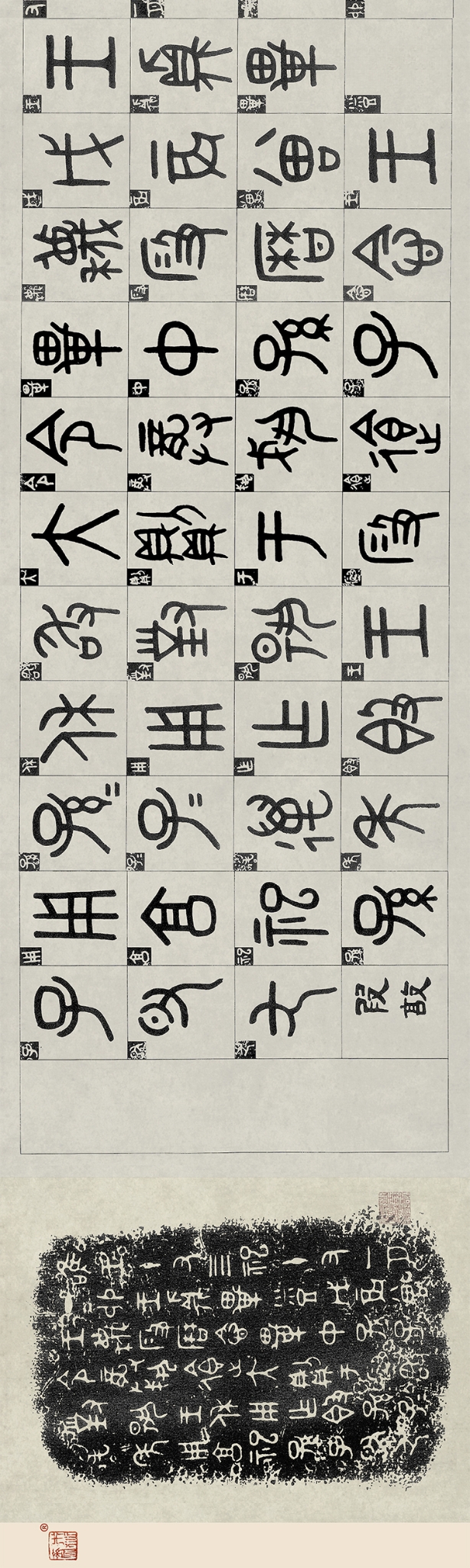

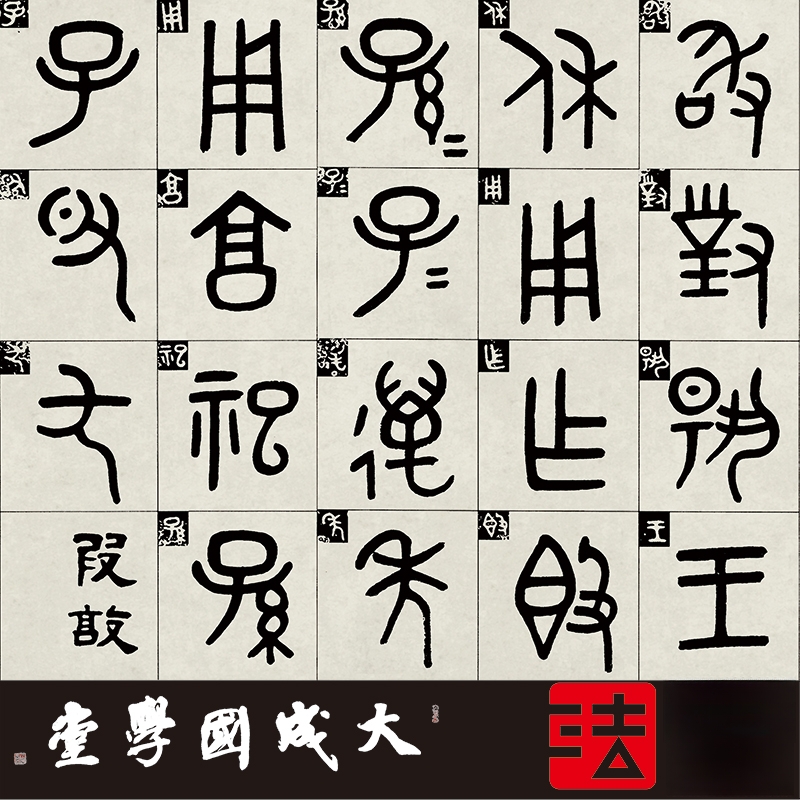

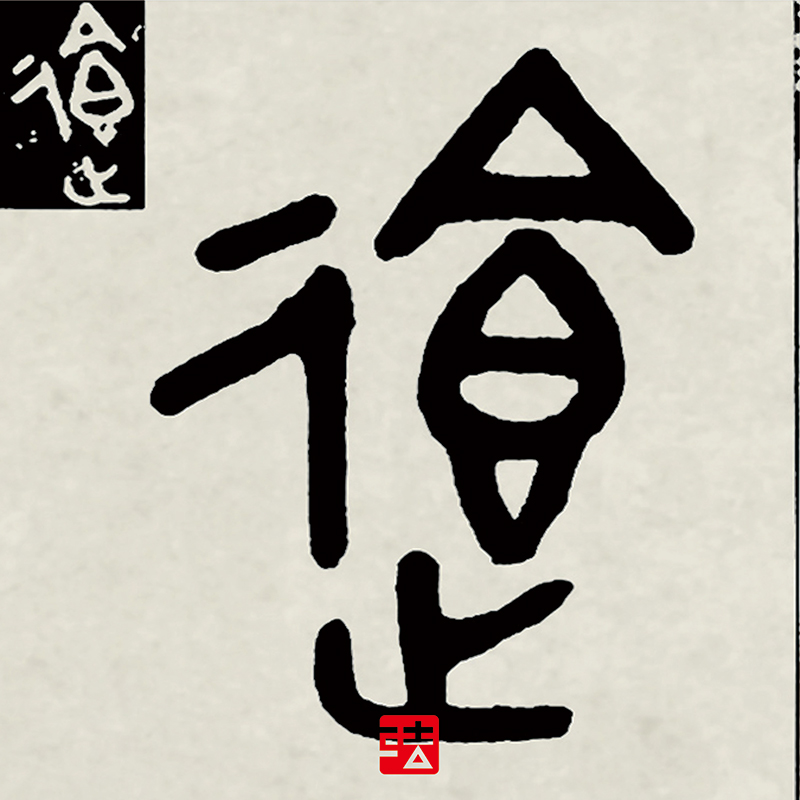

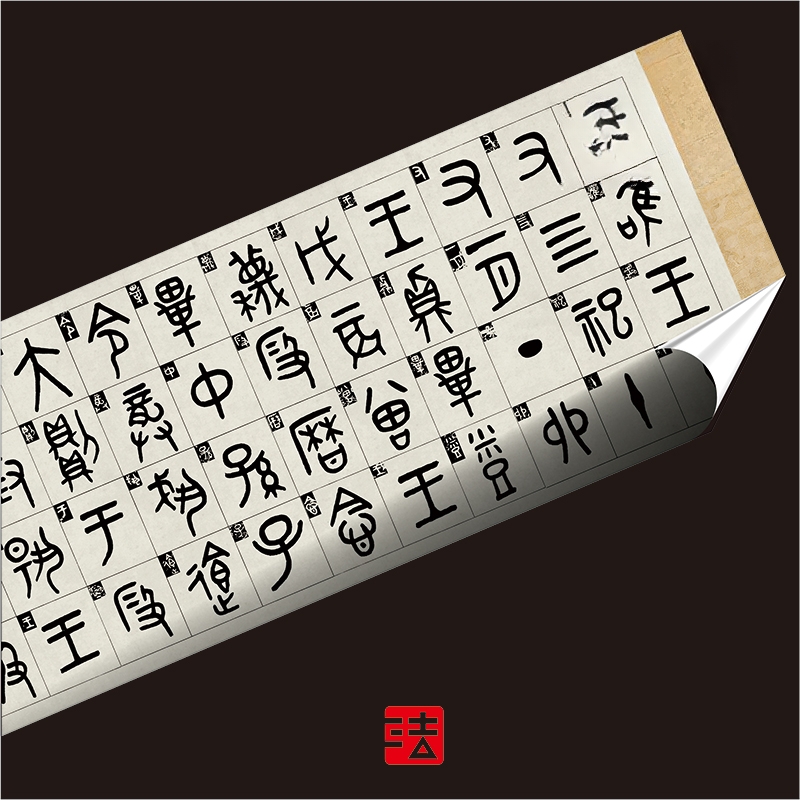

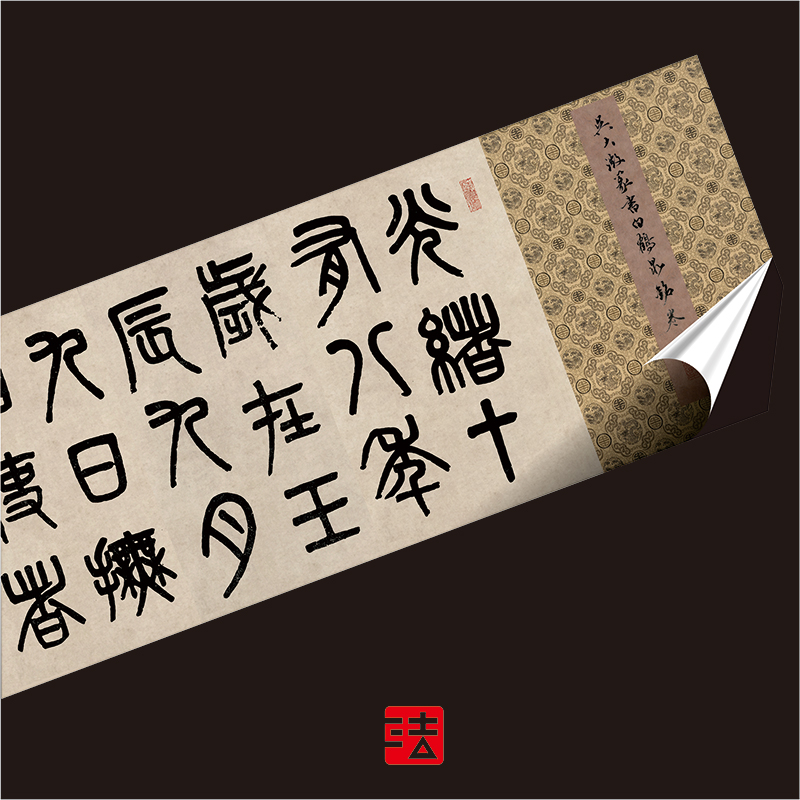

需留意的是,吴大澂篆书呈现出多样面貌,即便同一时期所作篆书,亦会展现不同风格,《吴大澂金文临段敦簋》即其中精彩作品,通过严谨的笔法重构了西周金文特有的庄重浑穆之气,既保持了青铜器铭文浇铸感的斑驳肌理,又赋予笔墨特有的书写性韵律。——据考《临段敦簋》创作期间,他正致力于《说文古籍补》的编撰,对三千余件青铜器铭文进行了系统性考释。

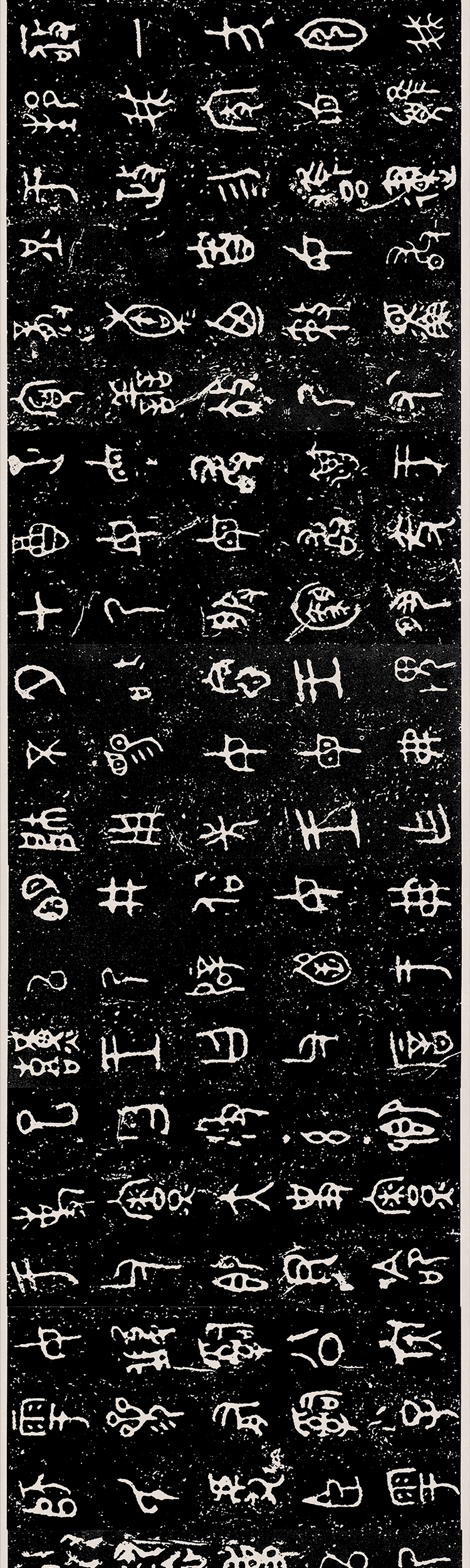

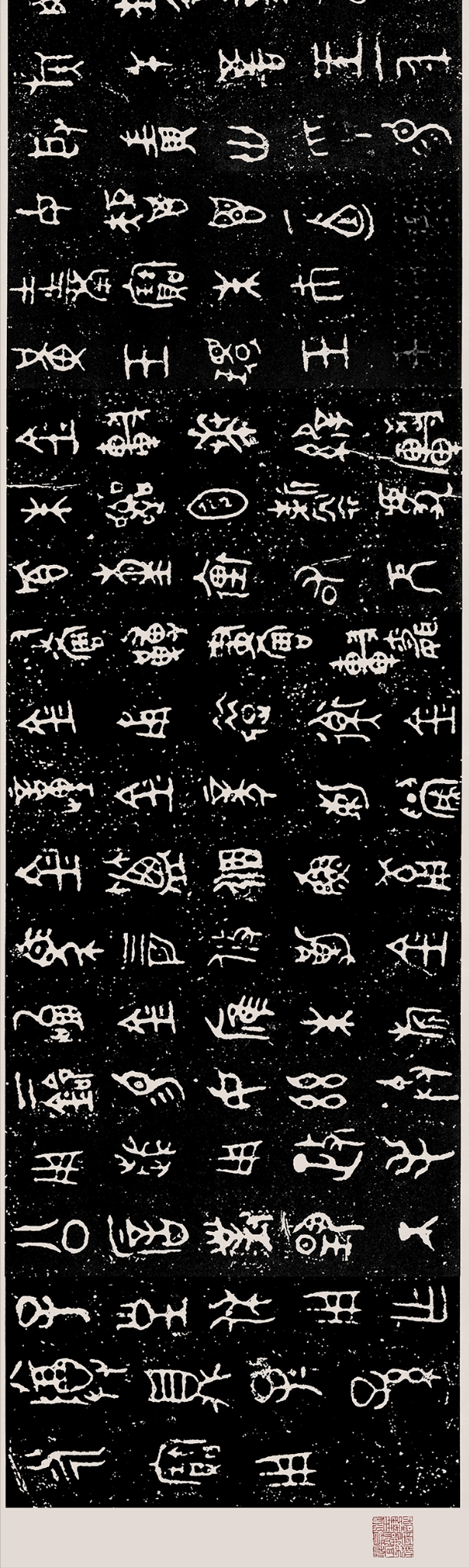

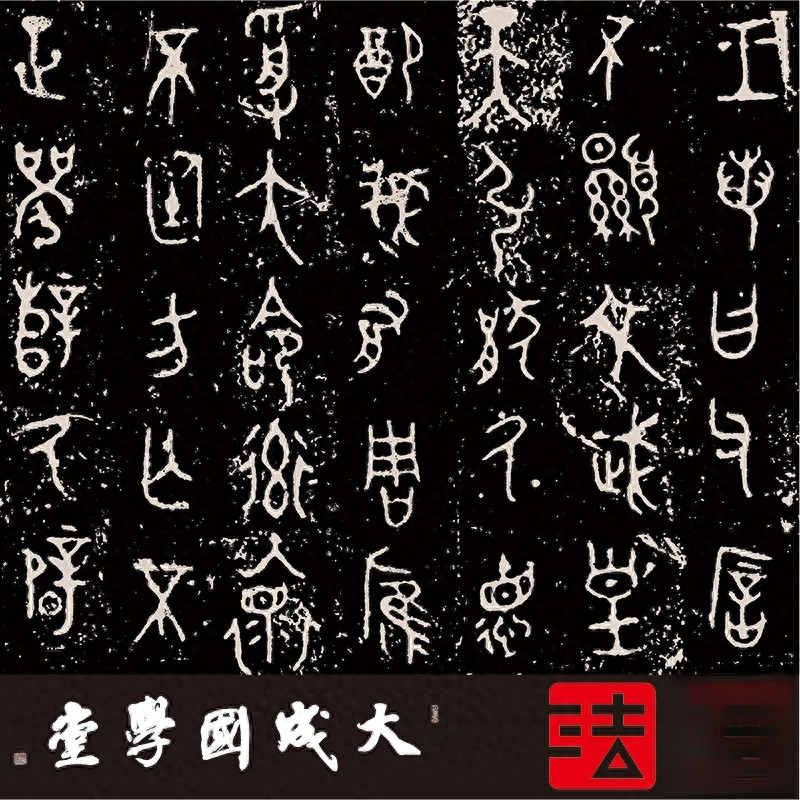

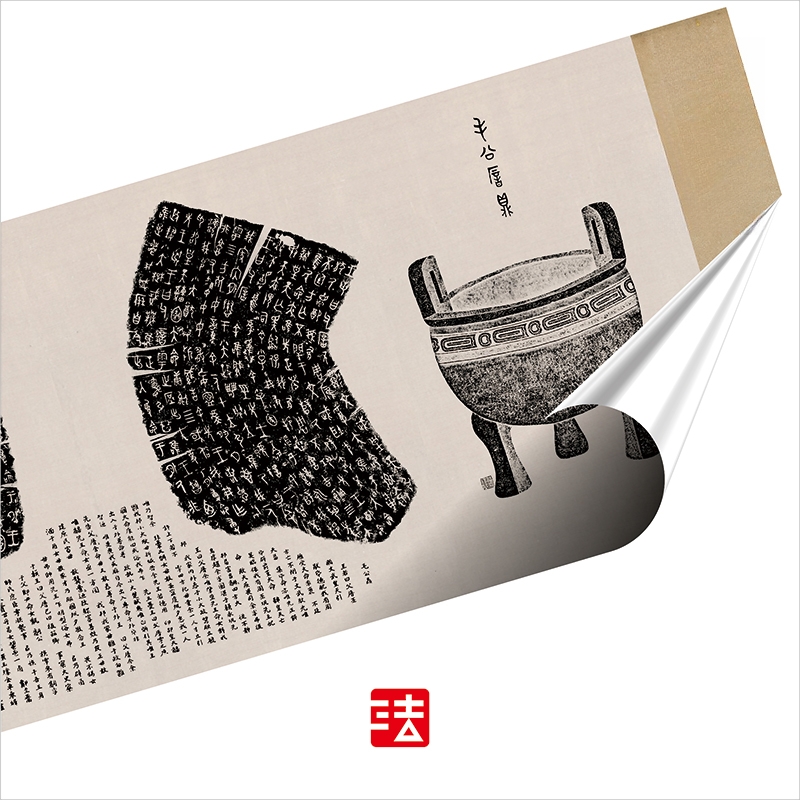

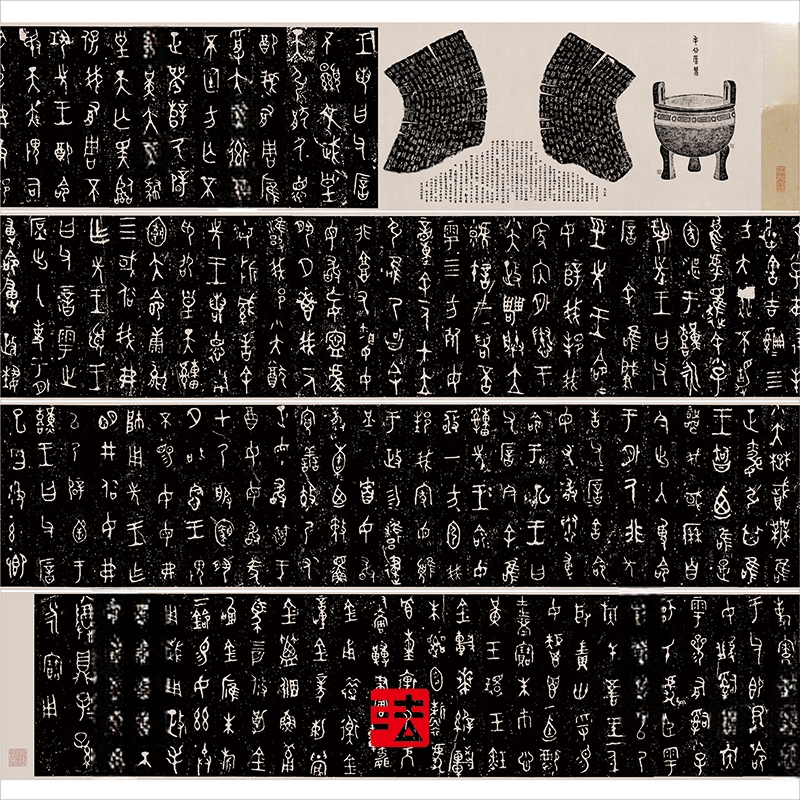

究其缘由,商周金文历经约千年之久,加之地域差异,商周青铜器铭文的书风本就异彩纷呈。潘祖荫于 1878 年前后致吴大澂的一通书札中,有一段专论金文书风的文字,颇为值得我们珍视:“散盘奇崛,南鼎古质,自在石鼓上。毛公鼎中和之品(《西周金文毛公鼎》)。左珩右璜约是中兴以后之书也,(颂史颂之类,皆是文极渐弱时,其在将及春秋乎?趩尊、师遽尊亦是同时)以为如何?

楚书雄而齐书霸,鲁书近周而散漫,较之小国之书,自远甚。(惜晋器不见,必有可观。)” 潘祖荫对商周金文书风的此番概括,表明当时部分学者在钻研青铜器铭文时,已然留意到其时代与地域书风存在差异。

且在小篆领域,于吴大澂之前及同时代,诸多书法家皆发展出独具特色的小篆风格。故而,无论大篆抑或小篆,吴大澂可临摹与借鉴的对象极为广泛。

存世的吴大澂篆书作品便是明证。他为陈介祺所书对联,就体势而言属小篆,却融入汉砖与汉铜镜铭文方折的特点。而 1886 年吉林勘界时,他在中俄边境所立铜柱上书写的铭文,尽显散盘风格,古朴且浑厚。

四

光绪十一年(1885)六月初六日,他致信至交吴云之子吴承潞(广庵,1835 - 1898),言及自己正静候前往吉林与俄国官员会勘边界的启程之日,“故而无法他往,于津门静心等候,公务文书甚少,得以专心钻研大篆之学。三十年来,从未如此专注,自觉所达之境已超越完白山人矣。”

早在七年前,潘祖荫便已赞誉吴大澂篆书超越前辈完白山人邓石如,不过那尚属师友之褒奖。而 1885 年吴大澂的这番自评,表明历经十余年的潜心磨砺,他对自身在大篆领域的造诣已颇具自信。

1886 年,吴大澂于吉林与俄国官员勘界事宜甫毕,旋即获任广东巡抚,并于次年(1887 年)二月正式到任。1890 年,吴大澂因母亲辞世,于苏州守制两年有余。在这段时光里,他倾注诸多心力于绘画创作,留下了不少佳作。尽管篆书书写未曾完全中断,却已不复往昔那般专注。

时光流转至 1894 年,中日甲午战争的烽火骤然燃起。翌年,时任湖南巡抚的吴大澂,怀着一腔热血主动请命,亲率湘军出关,奔赴东北战场与日军展开殊死搏斗。无奈战败之后,只得黯然回到湖南。就在这一年的六月,吴大澂以小篆挥就《敕封广济宣威灵感真人李公庙碑》与《宋周真人庙碑》。

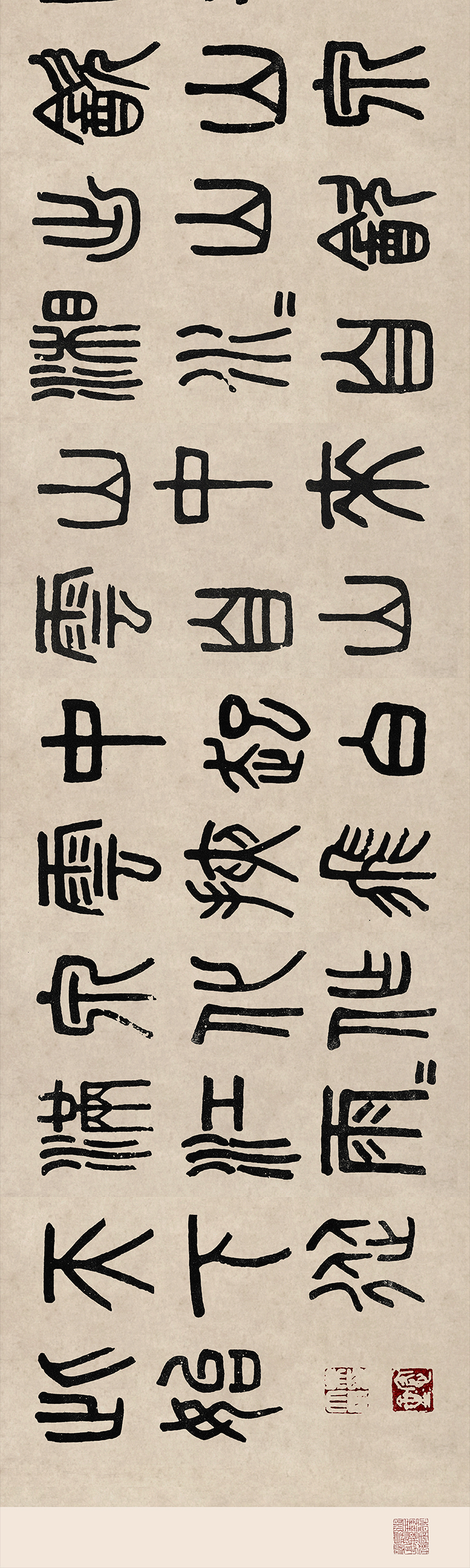

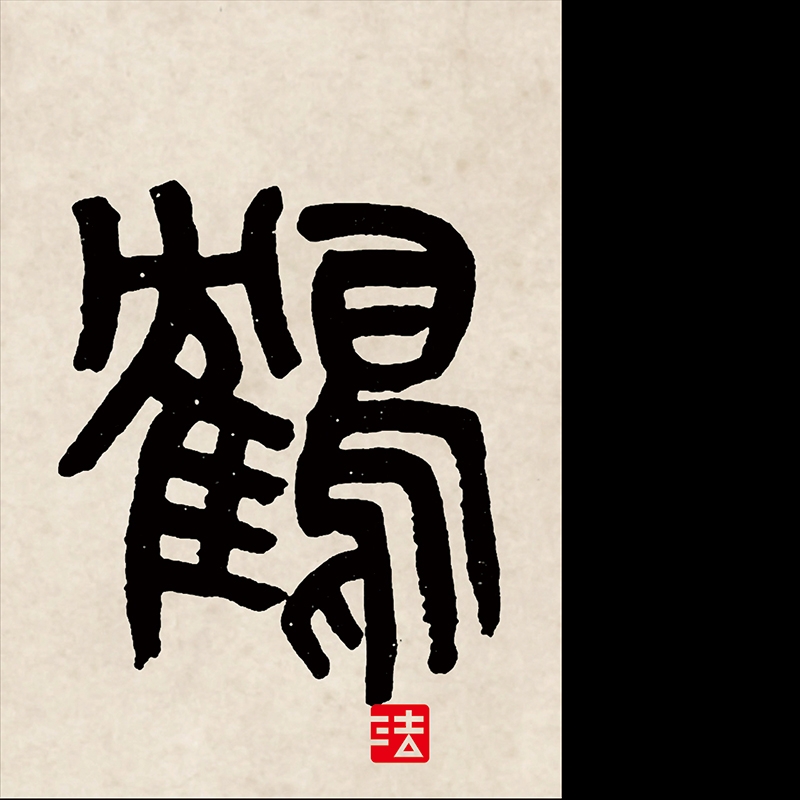

光绪十八年书写的《吴大澂白鹤泉铭》更是他在身体康健状态下撰写的最晚篆书遗墨,其笔力依旧刚劲挺拔,尽显风骨,展现了其融合小篆与金文的独特风格。此作为吴大澂任湖南巡抚期间登岳麓山访白鹤泉时所作。以秦代小篆为根基,参以商周金文笔意,线条遒劲圆润,结构疏密有致。字形大小错落,如“雲”、“飛”等字舒展飘逸,而“水”、“雨”等字则凝练内敛,形成“渊雅朴茂”的视觉效果。

乙未年秋,吴大澂遭罢官之厄,无奈归返故乡。虽与友人以书画诗酒为乐,试图慰藉心灵,然而壮志未酬、身败名裂的苦闷,却如影随形,难以排遣。丙申年(1896 年)正月,吴大澂右臂不慎受风,举臂已然艰难。向来以精准著称的吴大澂篆书,自此风采渐失。其姪吴讷士于丙申岁末(1897 年初)为人书写对联一副,联句两侧留有吴大澂的跋语:“蓉伯表弟大人属讷士姪书此联句,见者多疑为拙作。然病后腕弱,鄙人已无此笔力矣。书此以誌喜。丙申除夕,天意欲雪,未知能慰三农之望否?”

此后,吴大澂的身体每况愈下。至农历下一年(丁酉,1897 年)七月,他勉力为积余临摹金文三种,只见点画粗细不均,满纸尽显衰飒之气。

于清代书法史的长河中,吴大澂的大篆可谓独树一帜,宛如一座熠熠生辉的重要里程碑。在吴大澂之前,亦有诸多书家钟情于大篆创作。如清初的傅山(1607 - 1685),其大篆多从传世字书中的古文汲取灵感并加以发挥,笔势虽恣肆豪放,却不乏臆造成分。晚清书法大家何绍基(1799 - 1873),间或也有大篆书作问世,然其刻意以颤笔模拟青铜器铭文剥蚀之态,稍显做作之嫌。而吴大澂所处时代,恰是收藏与研究商周青铜器最为鼎盛活跃之时。

彼时,主要青铜器收藏者之间学术交流频繁,关系融洽,拓片制作水平亦达到空前高度。大规模的青铜器铭文拓片制作与交换,使得吴大澂有幸目睹海量的青铜器铭文及其他各类出土文字拓片,为其研习篆书创造了得天独厚的条件。加之早年书写玉筯篆的深厚功底,以及多年钻研文字学的丰富经验,吴大澂终能独辟蹊径,开创出古雅清穆的大篆书风。其麾下两位幕僚吴昌硕(1844 - 1927)与黄士陵(1849 - 1909),亦受其影响,以大篆入书入印,将晚清书写大篆的风尚,成功延续至二十世纪。

我们将《西周金文毛公鼎故宫本》、《吴大澂金文临段敦簋》、《吴大澂白鹤泉铭》精确复制,作为极其重要的“法帖3.0”藏本以飨书友!请注意,“法帖3.0”出品是原汁原味、无限接近原件超精复制品,不是网上通行的严重调色的低精度图片印刷形态!

欲购专业级《西周金文毛公鼎故宫本》、《吴大澂金文临段敦簋》、《吴大澂白鹤泉铭》超清复制件的书友,可点击下面商品卡,品鉴与激赏!