养老金计算方法的改革,直接关系到千万退休人员的切身利益,更考验着地方政府的责任担当。广东早在2021年便启动了过渡性养老金计发办法的改革,而江苏直至2024年才出台相关政策,且过渡期长达三年。这种“知错难改”的背后,既有制度惯性、财政压力等客观因素,更有改革决心与执行力的深层差异。

一、广东改革先行:直面历史遗留问题

广东在2021年率先启动过渡性养老金改革,将原“推算账户储存额法”调整为与全国接轨的“系数挂钩法”。这一改革的核心在于:

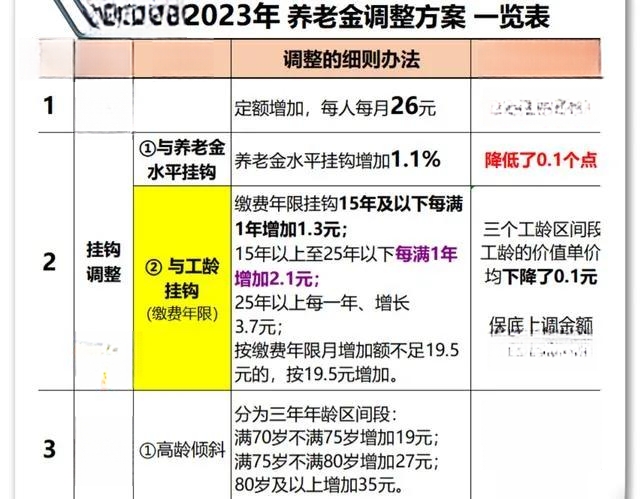

• 提高待遇标准:过渡性养老金计算系数从1.3%提升至1.4%,并延长过渡期至五年,确保改革平稳落地。

• 缩小地区差距:改革后,珠三角地区企业职工养老金水平显著提升,部分城市与深圳的差距从30%缩小至15%以内。

• 强化财政兜底:广东省级财政通过调剂金制度,对养老金支付压力较大的地区给予专项支持,确保改革不增加企业负担。

广东的改革不仅是对历史遗留问题的修正,更是对“老有所养”承诺的兑现。这种“刀刃向内”的改革勇气,为全国树立了标杆。

二、江苏改革滞后:多重掣肘下的艰难抉择

江苏养老金改革滞后,既有客观原因,也有主观因素:

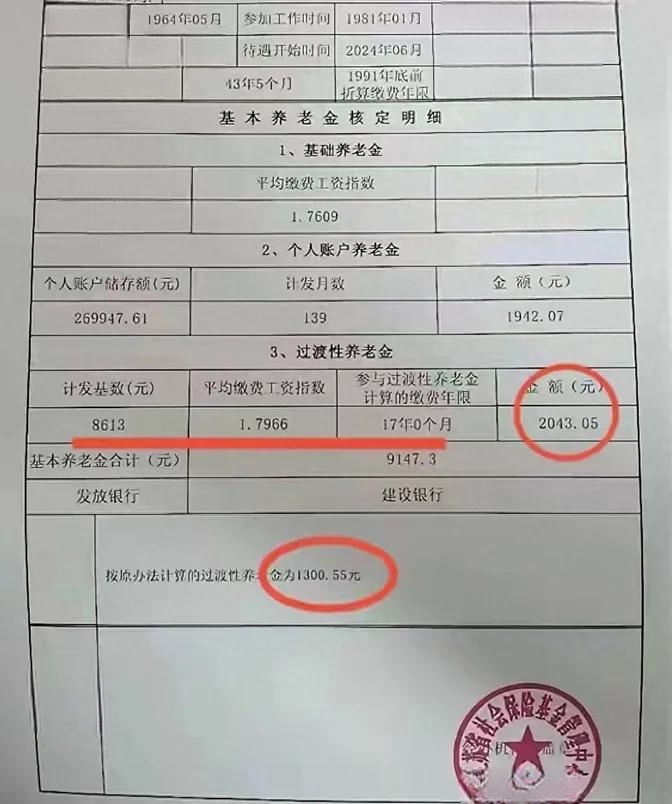

1. 制度惯性难破:江苏长期采用“推算账户储存额法”,涉及数百万退休人员的利益调整,改革阻力巨大。

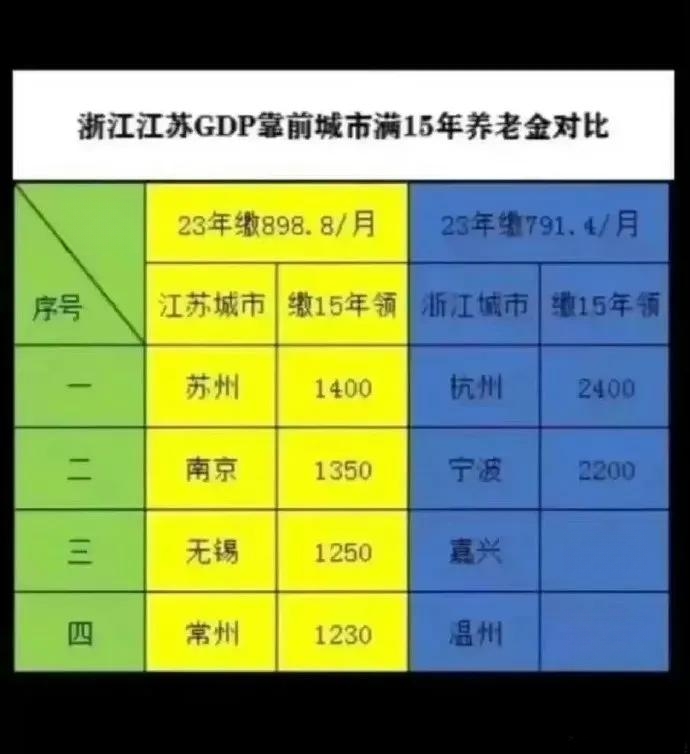

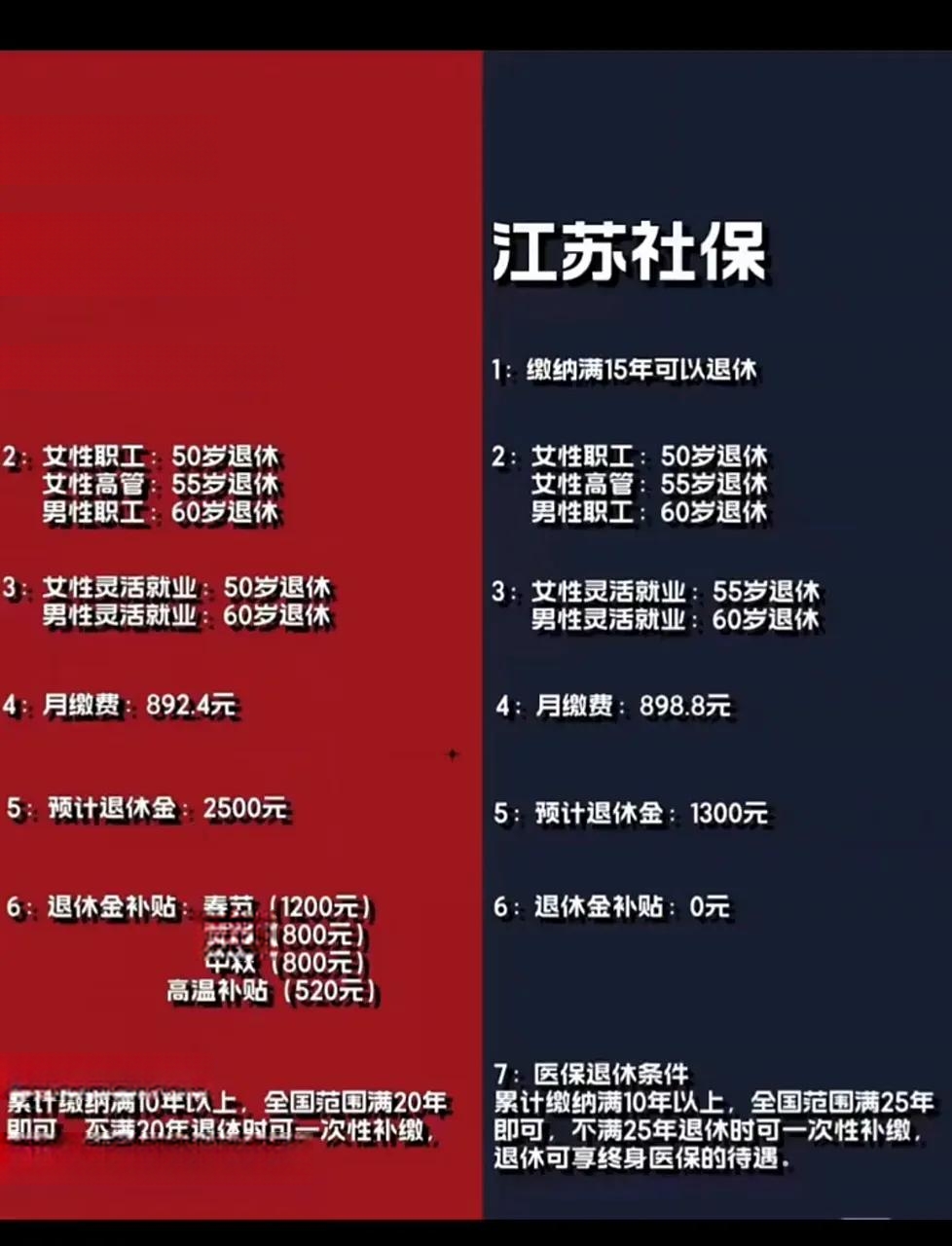

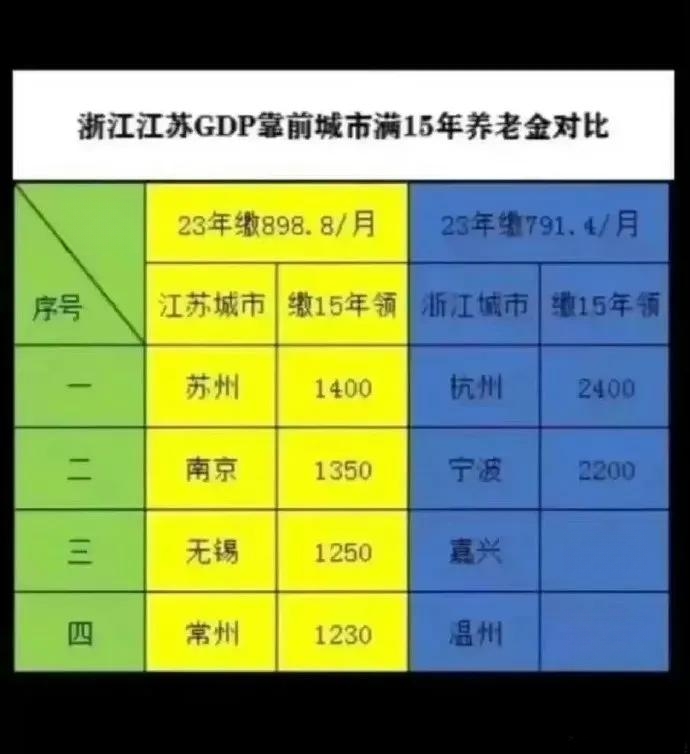

2. 财政压力凸显:江苏老龄化率高达22.15%,养老金支付压力居全国前列。2023年,江苏上缴中央养老金调剂金177亿元,而浙江仅20.45亿元。这种“资金外流”进一步压缩了本地改革空间。

3. 政策协同不足:江苏养老金改革需与长三角一体化战略、全国统筹目标相衔接,涉及跨区域利益协调,难度远超单一省份。

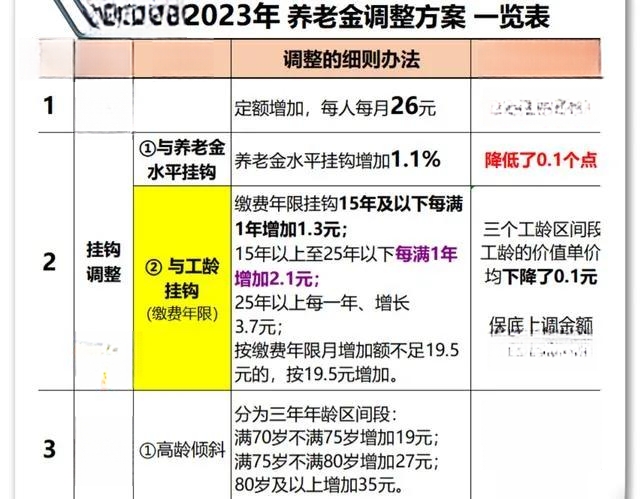

尽管江苏在2024年出台了过渡性养老金改革方案,但过渡期长达三年,且仅将系数从1.2%提升至1.4%,改革力度明显弱于广东。这种“小步慢走”的策略,虽能降低短期冲击,但也导致企业职工待遇提升缓慢。

三、改革滞后之弊:人才流失与公平性失衡

江苏养老金改革滞后,已引发多重负面效应:

• 人才流失加剧:养老金差距导致大量年轻人选择赴浙江就业或参保。以南京至杭州的高铁沿线为例,2024年江苏籍高校毕业生在浙江就业的比例同比提升12%。

• 公平性受质疑:体制内外养老金差距持续扩大,企业职工养老金不足体制内的三分之一,引发社会对“公平性”的广泛质疑。

• 消费动力不足:养老金水平偏低导致老年人消费能力下降,拖累地方经济。

四、破局之道:以改革勇气回应民生关切

江苏养老金改革需以广东为镜,从三方面发力:

1. 加快改革步伐:缩短过渡期,将三年过渡期压缩至两年,并提高过渡性养老金系数,缩小与浙江的差距。

2. 强化财政支持:设立省级养老金调剂专项基金,对老龄化严重地区给予定向支持,减轻地方财政压力。

3. 推动政策协同:在长三角一体化框架下,推动养老金计发基数、调整机制的统一化,减少地区差异。

养老金改革是民生工程,更是政治任务。江苏作为经济强省,理应在改革中展现更大的担当。唯有以“知错能改”的勇气直面问题,以“时不我待”的决心加快改革,方能破解养老金困局,重塑人才吸引力,真正实现“老有所养、老有所安”。