"这日子过得还不如老太婆一个人孤独终老,说什么也不能去伺候她那个婆婆,AA都三十五年了,凭什么老了还得我去端屎端尿?"六十岁的李秀兰坐在我家沙发上,端着搪瓷茶杯的手微微发抖,指节因为握得太紧而发白。

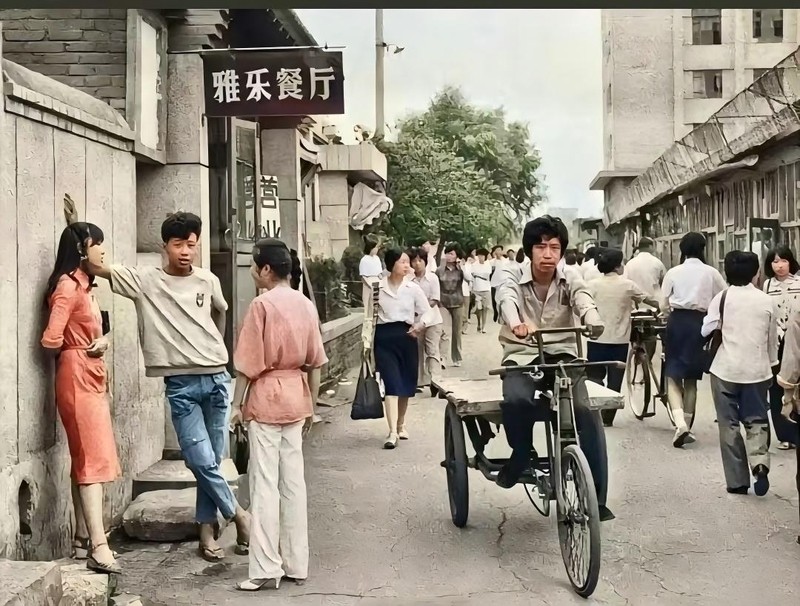

我是在1986年认识秀兰姐的,那时她刚嫁到我们东直门大院里,一个漂亮能干的姑娘,嫁给了同院的周建国。

建国家境不错,父亲是纺织厂的老厂长,母亲是会计科的科长,在那个"干部家庭"里,有台14英寸的黑白电视机和一台上海牌缝纫机,墙上挂着一张全家福,是到照相馆特意拍的,男的西装革履,女的盘着头发,穿着蓝色的确良连衣裙,在当时,绝对算是体面人家。

秀兰姐出身河北农村,靠自己拼命刻苦考上了卫校,毕业后被分配到县医院当护士。

两人是经人介绍认识的,据说第一次见面是在北京展览馆门前,建国穿着一身簇新的的确良中山装,秀兰姐穿着一件藏青色的确良连衣裙,外搭一件白色开衫,扎着马尾辫,眼睛明亮如星。

"一见面,我就被她那双水灵灵的大眼睛给迷住了,"建国后来跟院里的男人吹牛,手里夹着一支大前门香烟,"那叫一个水汪汪,看得人心里痒痒的。"

八十年代的婚姻大多讲究门当户对,像建国这样家境的男青年,娶个条件相当的姑娘不成问题。

尤其当时厂子里不少姑娘对他暗送秋波,有传话的,有托人送绣花手帕的,甚至有大胆的直接写情书的。

可他偏偏看上了秀兰姐这个乡下姑娘,这让院里的闲话就多了起来。

"听说了没?周厂长家的儿子要娶个乡下姑娘。"

"是啊,听说是个连城市户口都没有的护士,能看上她啥呀?"

"还不是看人家长得水灵,小伙子嘛,就看这个。"

当时院里不少人背地里议论,说建国妈妈——刘阿姨不太满意这门亲事,嫌弃秀兰家境差,没文化,户口还是农村的,根本配不上她儿子。

"打肿脸充胖子,"刘阿姨私下里跟隔壁老李家的媳妇抱怨,"就她那农村家里,连个像样的箱子都拿不出来,嫁妆还得我们周家添置,成什么样子!"

但建国像着了魔一样,坚持要娶,刘阿姨百般阻挠无果后,也就妥协了。

结婚那天,我记得清清楚楚。

那是个春暖花开的四月天,阳光灿烂。

秀兰姐穿着一件鲜红的的确良连衣裙,头上戴着白色的塑料花环,手里捧着几朵人造百合花,脸上涂了点口红,红着脸站在建国身边,露出羞涩而幸福的笑容。

建国穿着笔挺的中山装,胸前别着大红花,整个人神气活现,脸上的笑容就像老式挂历上印的娃娃,咧到了耳根。

婚礼在院子里举行,几张八仙桌拼在一起,上面铺着大红桌布,摆满了糖果、花生、瓜子和罐头水果。

院里的喇叭放着《荷塘月色》,邻居们都来贺喜,热热闹闹地挤在一起吃喜糖,说着吉利话。

我家跟周家只隔一道砖墙,两家的阳台相连,晾衣服时常能听见隔壁的动静。

婚后没多久,我就发现这对新人的生活似乎和其他夫妻不太一样。

一天早上,我正在阳台上晾衣服,听见隔壁传来刘阿姨刺耳的声音:"建国,你媳妇是怎么搞的,嫁过来这么多天了,连顿像样的饭都不会做!"

这声音尖锐得像是大院里的公用喇叭,我不由得放慢了手上的动作。

"妈,现在都什么年代了,男女平等,"建国的声音有些无奈,"再说秀兰上班也挺累的,医院里照顾病人,不比我轻松。"

"哼,我当年又何尝不是上班又要照顾一家老小?"刘阿姨的声音更尖锐了,"你爸当厂长那会儿,家里大小事还不是我一肩挑?这姑娘是不是太娇气了些?从小没吃过苦吧?"

建国没再吱声。

过了一会儿,我听见秀兰姐的声音,温柔却带着一丝倔强:"妈,我学,我一定好好学做饭。"

她顿了顿,声音低了下去,"只是我从小在农村,家里穷,能填饱肚子就行,没讲究过花样。"

她声音里带着委屈,却又强作镇定,"您别着急,我慢慢学。"

刘阿姨哼了一声:"行,那你就好好学吧,可别饿着我儿子。"

日子一天天过去。

起初,秀兰姐确实很努力地学做家务,但医院工作忙,常常值夜班,有时三四天才回家一次。

每次值完夜班回来,她眼圈乌青,脸色蜡黄,整个人像是被抽干了精气神。

建国倒是体贴,常常帮着分担家务,有时甚至瞒着母亲给秀兰姐做饭吃。

这在那个年代的男人中很少见,不少邻居私下说建国是个"妻管严",在婆家抬不起头。

"听说周建国天天给媳妇做饭呢,"院里老赵家的媳妇在水房里一边洗衣服一边说,"这男人也太没出息了。"

"可不是,"另一个女人接茬,"娶个媳妇回来是来享福的,不是来让男人伺候的。"

我与秀兰姐渐渐熟络起来。

有一次,她值完夜班回家,站在楼道里掏钥匙时被我碰见,她看起来憔悴不堪,眼圈乌青,脸色惨白。

我拉她到我家喝茶,她刚坐下就忍不住掉眼泪,豆大的泪珠顺着脸颊滚落,滴在她搭在膝盖上的手背上。

"怎么了?"我递给她一张纸巾,这是刚从供销社买的,有些粗糙。

"婆婆说我不会持家,钱乱花,"秀兰姐揉了揉通红的眼睛,"其实我一分钱都没乱用,每个月工资都交给建国,家里的钱也是他管。"

她的声音低得几乎听不见,"上个月我妈得了风湿病,腿疼得厉害,我想寄点钱回去买药,婆婆却说我只顾娘家不顾公婆。"

我安慰她:"老人家思想传统,你多担待些,慢慢就好了。"

"唉,"秀兰姐摇摇头,嘴角泛起一丝苦笑,"不只这些。"

她盯着手中的搪瓷杯,茶水已经凉了,"建国妈嫌我没文化,说我配不上建国,说我是来攀高枝的。"

她抬起头,眼里闪烁着不服气的光,"可我明明高中毕业又上了卫校,怎么就没文化了?"

她咬了咬下唇,"她是嫌我农村出身吧,嫌我农村户口。"

这样的矛盾在当时很常见。

城里人瞧不起乡下人,有工作单位的看不起没单位的,干部家庭看不起普通工人,阶层之间的壁垒,在那个年代格外明显。

一九八七年,秀兰姐生了个儿子,取名周小斌。

我记得那天建国抱着小斌,喜形于色,在院子里发喜糖和红蛋,一张大红的"满月喜"贴在家门上,连刘阿姨脸上也有了笑容。

"孙子,可算有个孙子了!"刘阿姨捧着小婴儿,脸上的皱纹都舒展开了,"看这眉毛眼睛,多像我们周家人。"

小斌的到来似乎缓和了家里的气氛,但没过多久,新的问题出现了。

因为要照顾小斌,秀兰姐请了半年产假。

那时候没有育儿假,产假结束就得回去上班,单位催得急,不回去可能连工作都保不住。

秀兰姐想把孩子送回老家让母亲帮忙带,刘阿姨一听就炸了毛。

"什么?把我孙子送到农村去?"刘阿姨脸色青白,声音像是被掐住了脖子,"不行!坚决不行!"

她瞪着秀兰姐,眼神像是要吃人,"我是奶奶,孙子当然应该我带。"

她指了指自己的胸口,"你们年轻人忙事业去吧,孩子交给我。"

建国也觉得让妈带孩子更好,秀兰姐只好妥协。

但随之而来的是,秀兰姐觉得婆婆带孩子太溺爱,不讲卫生,常常和婆婆起冲突。

"妈,小斌的衣服要经常换,脏了容易生病,"秀兰姐小心翼翼地说,"我下班回来看到他还穿着早上那套尿湿的裤子..."

"你这是说我不会带孩子?"刘阿姨立刻反唇相讥,"我带大了建国,没见他少胳膊少腿吧?现在的年轻人,娇气!小时候谁讲究这些?"

每次争执,建国都左右为难,但最终还是偏向母亲,"秀兰,你就别跟我妈争了,反正孩子没事就行。"

一九八九年的一个冬天,刘阿姨发现秀兰姐私下存了一笔钱。

那天我正好在家,天气很冷,我穿着厚棉袄在屋里烧炭火,突然听见隔壁吵闹声不断,透过薄薄的墙壁传来,字字句句清晰可闻。

"好你个李秀兰,背着我儿子偷偷攒钱!"刘阿姨的嗓门大得像是在院子里开广播,"是不是想将来卷钱跑路?还是攒钱花在你那个穷亲戚身上?"

"妈,您说什么呢?"秀兰姐的声音又急又委屈,像是被人当众打了一巴掌,"那是我每个月省下来的一点钱,想着给小斌上学用。"

"放屁!"刘阿姨的声音尖锐得刺耳,"你把工资都交给建国了,哪来的钱省?肯定是从家用里克扣的!"

"我..."秀兰姐的声音有些发抖,"我每天中午不在食堂吃了,自己带干粮,省下的饭钱..."

"建国,你看看你媳妇,居然背着你存私房钱!"刘阿姨提高了嗓门,把儿子拉进战局。

建国的声音听起来有些为难,像是踩在了两块石头中间,不知道该向哪边倾斜,"秀兰,以后家里钱都放一起吧,有什么需要直接说。"

"我就知道你们娘俩会这么说,"秀兰姐声音颤抖,带着压抑许久的委屈,"那我问你们,我爸妈那边有困难,我连点钱都拿不出来帮忙吗?"

刘阿姨冷笑一声,声音像是结了冰,"你嫁到我们周家,就是周家的人了。"

她一字一顿地说,"娘家再穷,也要有个限度。每次你爸妈来,吃的住的不都是我们家出?"

秀兰姐突然激动起来,声音里带着哭腔,"我爸妈来过几次?一年不到两次!他们怕给你们添麻烦,宁愿住招待所也不来我家住!这样你们还嫌弃?"

那场争吵最终以秀兰姐摔门而出告终。

她来到我家,坐在我家的小板凳上哭了一场,哭得上气不接下气,像是要把这些年积攒的所有委屈都哭出来。

过了许久,她抬起脸,眼睛红肿得像兔子,声音嘶哑,"我看这日子没法过了。"

我倒了杯热水给她,"夫妻之间有点矛盾很正常,别太计较。"

秀兰姐苦笑一声,接过水杯,"你知道吗?建国的工资比我高一倍多,可家里的钱全给他妈管着。"

她喝了口水,声音轻了下来,"我每次回娘家,都得跟他报备,要多少钱用多少钱。我爸妈来了,连顿好饭都张罗不起来,生怕多花钱让婆婆不高兴。"

她抹了抹眼睛,"前段时间我爸得了肺炎,住院用了不少钱,我想拿五百块钱去贴补,婆婆说什么也不同意,说我爸有儿子,怎么轮到女儿出钱。"

我一时不知该如何安慰她。

在那个年代,婚姻中的不平等被视为常态,很少有人会为此抗争,女人大多是忍气吞声,将就着过。

让我没想到的是,第二天秀兰姐主动提出了一个在当时非常"前卫"的建议:AA制。

"什么AA制?"建国瞪大眼睛,像是听到了外星语言。

"就是从今往后,你的钱你花,我的钱我花,家里的开支我们按收入比例分担。"秀兰姐声音平静但坚定,像是下定了决心。

建国哑然失笑,脸上的表情像是听到了天大的笑话,"这不是夫妻,这是合伙人啊!再说这词儿哪来的?"

秀兰姐认真道:"这是我在医院里听进修医生说的,说是他们出国留学的朋友那边流行的做法。"

她顿了顿,"我不想再为钱的事情吵架了。你工资高,你多出点;我工资低,我少出点。但各自的钱各自做主,这样大家心里都踏实。"

刘阿姨听了勃然大怒,脸涨得通红,"胡闹!传出去让人笑话!结了婚还分你我,还是不是一家人了?"

秀兰姐态度坚决,声音里有一丝从未有过的坚定,"妈,我只是不想再为钱的事情闹矛盾。"

她直视着婆婆的眼睛,"您想想,我每次回娘家,哪怕拿一百块钱,都得跟建国打报告。我爸妈有困难,我连帮忙的自由都没有。您觉得这公平吗?"

刘阿姨翻了个白眼,嘴角撇得老高,"你们年轻人想怎么折腾就怎么折腾吧,反正我不管了!"

她拍拍围裙站起身,像是受了天大的委屈,"老周啊老周,你怎么娶了这么个媳妇回来,连钱都要分得清清楚楚,还有没有家庭观念了!"

就这样,在1989年末,秀兰姐和建国开始了他们的"AA制"婚姻。

这在当时引起了院里人的议论纷纷。

"听说周建国家开始AA制了,"水房里,王大姐一边搓着衣服上的肥皂沫,一边压低声音说,"就是谁挣多少花多少,家里的开销按比例出。"

"这是什么新鲜玩意儿?"李大婶瞪大了眼睛,"这不是把家庭弄得跟饭店一样,还得算账?"

有人说秀兰姐不懂持家,有人说建国太窝囊,也有人说这是西方的腐朽思想,会把家庭观念都败坏了。

但秀兰姐和建国坚持了下来。

他们约定,房租、水电、伙食等基本开销按收入比例分担,建国出百分之六十五,秀兰出百分之三十五。

其余各自的收入自行支配,谁都不过问。

小斌的学费和衣物由两人平分。

一切花销都记在一个红色的小本子上,每月结算一次。

这个小本子后来成了他们婚姻的见证,上面记录着柴米油盐的琐碎,也记录着他们共同生活的点滴。

刚开始,建国还有些不适应,常常忘记记账,或者嫌麻烦。

"这买个菜也要记?"他有一次抱怨道,"太麻烦了吧?"

秀兰姐则很认真,每一笔开销都清清楚楚,用铅笔工整地记在小本子上,小到一把葱,一块肥皂。

"记清楚了,心里才有数,"她说,"这样花钱也更有计划。"

慢慢地,建国也习惯了这种方式。

他发现自己可以不经秀兰姐同意,买自己喜欢的钓鱼设备;秀兰姐也可以随时拿钱回娘家,不必再看他的脸色。

"其实挺好的,"建国有一次对我说,手里把玩着刚买的鱼线轮,眼睛里闪着光,"我想买什么就买什么,她也不会说我乱花钱了。"

奇怪的是,这种看似"冷漠"的相处方式,反而让他们的关系缓和了许多。

至少,他们不再为钱的问题争吵,家里的气氛平和了不少。

刘阿姨虽然嘴上不认同,但也慢慢接受了这种方式,毕竟儿子看起来比以前开心,小两口也少吵架了。

"随他们去吧,"她跟隔壁的老李太太说,"现在的年轻人,脑子里装的都是些新奇古怪的想法,像我们这些老人,跟不上了。"

一九九三年,随着改革开放深入,下海经商成为热潮。

建国心动了。

他想辞去稳定的工厂工作,和朋友合伙开一家电器商店。

这在当时是个冒险的决定,从"铁饭碗"跳到"泥饭碗",不知多少人要摇头。

秀兰姐对此表示支持,甚至主动提出拿出自己的积蓄帮他。

"你存了多少?"建国有些惊讶,眼睛瞪得溜圆。

"一万多。"秀兰姐答道,从床底下拿出一个布袋子,里面是一沓沓整齐的票子,"这几年我省吃俭用,存下来的。"

建国有些感动,声音都有点哑,"你这么信任我?"

秀兰姐笑了,眼角的细纹舒展开来,"咱们虽然AA制,但毕竟是夫妻。"

她把钱放在桌子上,"你想做的事,我当然支持。只是答应我,无论成败,咱们的AA制继续。"

建国郑重点头,"一言为定。"

他们还买了个红色的记账本,上面烫着金字"生意账",准备专门记录生意上的收支。

刘阿姨知道后,也拿出了三万块钱支持儿子创业。

这是她这些年的养老钱,拿出来不容易。

她对秀兰姐的态度也有了明显改变,不再动不动就挑剔,有时还会夸两句儿媳妇能干。

"也许AA制也不全是坏事,"她私下跟老姐妹们说,"至少我儿子和儿媳妇少吵架了,家里气氛好了。"

建国的电器店开得不错,九十年代正是家电普及的时期,彩电、冰箱、洗衣机成了新时代的"三大件"。

建国眼光独到,进的货质量好价格实惠,生意越做越大。

两年后,他又开了第二家店,请秀兰姐辞职帮他打理。

秀兰姐犹豫再三,放不下已经干了十多年的护士工作。

最后是医院领导一句话点醒了她,"你看看现在,护士工资那么低,眼看着连物价都跟不上了,你不如跟着你爱人干,将来还能有个保障。"

她最终同意了,从医院辞职,全身心投入到电器生意中。

她处事公道,善解人意,医院工作练就的耐心在面对顾客时派上了用场,很快赢得了员工和顾客的信任。

有一次,一个顾客买了台彩电,送回家发现有划痕,气冲冲跑回店里闹。

秀兰姐二话不说,立刻安排换了一台新的,还亲自送到顾客家里,帮忙安装调试。

"我们做生意讲究诚信,"她对员工说,"宁可亏点钱,也不能坏了口碑。"

建国负责进货和拓展市场,秀兰姐负责日常经营,两人配合默契,生意蒸蒸日上。

1996年,建国和秀兰姐赚到了人生第一桶金,买了一套新房。

按照他们的约定,房子首付款两人各出一半,后续的贷款也按比例分担。

他们的新房在西直门附近,是个三居室,装修精致,有拱形的门洞,带假天花板,地上铺着当时最时髦的国产地板砖,卫生间还装了进口的浴缸。

秀兰姐专门买了个鱼缸放在客厅,养了几条红色的金鱼,说是聚财进宝。

他们生活富足了,但AA制的习惯保留了下来,只是记账本从原来的红色小本子换成了真皮封面的记事本,还买了个计算器专门算账用。

刘阿姨看着儿子和儿媳妇生活越来越好,也很是欣慰。

只是她常常不理解他们的AA制,"现在都这么有钱了,还计较那么清楚干嘛?"

建国笑道,"妈,这不是计较,是一种生活方式。"

他拍了拍秀兰姐的肩膀,"反而因为这样,我和秀兰更少争吵,更有共同奋斗的感觉。"

秀兰姐也说,"妈,您想买什么尽管说,我和建国不会吝啬。"

她把一条金项链塞给婆婆,"只是我们习惯了这种方式,彼此都觉得舒服。"

他们在生活上并不吝啬。

秀兰姐常常下厨做一大桌子菜,把邻居们请来吃饭;建国逢年过节买了好烟好酒,大方地分给亲朋好友。

AA制没有让他们变得斤斤计较,反而让他们在各自有了底气的情况下,更加大方。

1999年,小斌考上了大学。

秀兰姐和建国按约定各出一半学费,送孩子去了北京。

那是个初秋的早晨,他们开着新买的桑塔纳,载着小斌和他的行李,驶向大学校园。

路上,秀兰姐不停地叮嘱,"天冷了记得加衣服,吃饭要按时,有事给家里打电话..."

小斌有些不耐烦,"妈,我又不是小孩子了。"

建国看了眼后视镜里儿子的脸,笑着说,"在你妈心里,你永远是小孩子。"

送完孩子回来的路上,秀兰姐一直沉默着。

建国拍了拍她的手,"怎么了?"

秀兰姐望着窗外飞逝的景色,轻声说,"没什么,就是突然觉得时光飞逝,一转眼儿子都长大成人了。"

建国点点头,"是啊,我们也老了。"

"我们还不算老,"秀兰姐转过头,眼里闪着光,"你看看你,这头发也没白,还是当年那个英俊小伙子。"

建国咧嘴笑了,那笑容让秀兰姐恍然间看到了当年那个穿着中山装,在展览馆门前等她的年轻人。

那段时间,秀兰姐常常感叹时光飞逝,一转眼儿子都长大成人了,一转眼她和建国从年轻人变成了中年人。

新世纪的第一年,刘阿姨的老伴——建国的父亲因病去世。

丧事办得很体面,建国和秀兰姐没有按比例分担费用,而是建国一人承担了全部。

"这是我爸,"建国坚持道,"我来。"

秀兰姐对此表示理解和支持,并一直陪在婆婆身边,照顾她的饮食起居,安慰她的悲伤情绪。

失去丈夫后,刘阿姨变得孤独。

那段时间她经常一个人坐在沙发上,翻看已经泛黄的老照片,看着看着就落泪。

建国提议母亲搬来和他们同住,秀兰姐没有反对。

"妈一个人住太孤单了,"她说,"搬来和我们一起住吧,有个照应。"

刘阿姨搬来后,秀兰姐精心照顾,尽量满足婆婆的各种需求。

有时候婆媳之间也会有小摩擦,但都不是大问题。

刘阿姨渐渐适应了这个家庭的相处方式,甚至开始欣赏秀兰姐的独立和能干。

"我这个儿媳妇啊,跟别人家不一样,"她常对邻居说,有些得意,"有主见,能干事,我儿子找了个好媳妇。"

2008年,小斌结婚了。

他娶了一个在外企工作的姑娘,两人是在大学相识的。

婚礼在五星级酒店举行,比秀兰姐当年在院子里办的简陋婚礼豪华多了。

小斌从父母那里学到了AA制的好处,也和妻子约定了类似的经济安排。

"我和你妈这么多年的AA制,让我们少了很多不必要的争吵,"建国对儿子说,"你们年轻人如果觉得合适,也可以试试。"

刘阿姨一开始不解,摇着头说,"这AA制传到下一代了,真是怪事。"

后来看到孙子和媳妇相处融洽,也就不再多言。

"现在的年轻人有现在的活法,"她叹了口气,"只要他们过得好就行。"

日子平静地流淌着,像北京城外的永定河,不紧不慢,却始终向前。

2015年,建国和秀兰姐的电器连锁店已经有五家了,受到电商冲击,实体店生意大不如前,他们开始考虑退休。

两人商量后决定,将生意交给小斌和他的妻子打理,自己安享晚年。

他们把店铺做了股份制改革,小斌占六成,他们夫妻俩各占两成,每年按比例分红。

退休后,建国迷上了钓鱼,常常一整天泡在昌平的小水库边,背着老式的竹编鱼篓,戴着草帽,像个隐居的渔翁。

秀兰姐则爱上了广场舞,每天傍晚都要和姐妹们在小区的空地上跳上一两个小时,音乐放得震天响,舞姿优美大方。

AA制依然保持着,只是更加灵活,谁想买什么就买什么,家里的大额开支还是共同商量。

退休金各自存各自的卡里,但他们经常一起出去旅游,去了海南、云南、张家界,拍了不少照片贴在客厅的墙上。

2020年,刘阿姨因为腿脚不便,行动越来越困难。

她已经八十多岁了,脸上的皱纹像树皮一样密布,但眼睛依然明亮。

秀兰姐主动挑起了照顾婆婆的责任,每天帮她洗澡、按摩、做饭。

她学了一手中医推拿,专门给婆婆按摩腿脚,缓解疼痛。

建国见状很是感动,常常对朋友说,"我娶了个好媳妇,这么多年了,对我妈比亲闺女还好。"

有一次,刘阿姨拉着秀兰姐的手,眼含热泪,"秀兰啊,当年是我不对,看不起你农村出身,总是挑你毛病。"

她叹了口气,"这么多年过去了,我才明白,人品比出身重要得多。"

秀兰姐笑着摇摇头,"妈,那都是过去的事了,您别想那么多。"

然而,好景不长。

2022年初,刘阿姨突发脑梗,虽然抢救及时没有生命危险,但留下了半身不遂的后遗症。

医生建议家人做好长期照护的准备。

"可能需要专人照顾,"医生推了推眼镜,语气严肃,"大小便可能不能自理,需要有经验的人来护理。"

出院那天,建国提出,"妈这样,需要有人专门照顾。"

他看向秀兰姐,"秀兰,你看..."

秀兰姐明白他的意思,心里一沉,"你是让我来照顾妈?"

建国点头,理所当然地说,"你从医院出来的,懂这些。我实在抽不开身,店里还有很多事要处理。"

秀兰姐沉默了。

她想起这些年来的点点滴滴,那个提出AA制的自己,那个为了家庭放弃工作的自己,那个一直在付出的自己。

她突然觉得很累,很委屈,像是被人打了一闷棍。

"我们AA了三十五年,按比例分担家务和开支,现在却要我一个人承担照顾妈的责任?"秀兰姐声音有些发抖,像是一片落叶在秋风中摇曳。

"这跟AA有什么关系?"建国一愣,声音提高了八度,"妈需要照顾,作为儿媳妇,这不是应该的吗?"

"应该的?"秀兰姐苦笑,"那作为儿子,你就没有责任吗?"

她深吸一口气,"我们约定家务、开销都AA,现在照顾老人这么重的责任,为什么全由我来承担?"

建国涨红了脸,脖子上的青筋都鼓了起来,"你就这么不愿意照顾我妈?"

他的声音带着责备和愤怒,"她对你不好吗?这些年来,她接受了你的AA制,尊重你的决定,还帮我们带孩子..."

"我没说妈对我不好,"秀兰姐平静地说,"我只是觉得,照顾老人应该是我们共同的责任,而不是理所当然地落在我头上。"

她看着建国,眼神坚定,"我也六十多岁了,也有父母需要照顾,也想有自己的生活。"

她顿了顿,"为什么照顾老人这件事,就不能AA呢?"

就这样,在AA了三十五年后,秀兰姐和建国面临了一个他们从未想过的问题:老人照护该如何AA?

建国提出雇保姆,但秀兰姐认为保姆不如家人照顾得周到。

"保姆能照顾好身体,但照顾不了心灵,"她说,"妈需要的不只是有人喂饭擦身,还需要亲人的陪伴和关爱。"

秀兰姐建议轮流照顾,但建国觉得自己忙,没有那么多时间。

"我每天要去店里看着,"他辩解道,"你又不上班了,时间比我自由啊。"

争执中,建国甚至脱口而出,"我愿意给你加钱,你来照顾我妈不行吗?"

这句话像一把利剑,深深刺痛了秀兰姐的心。

在她看来,这已经不是AA不AA的问题,而是建国把照顾母亲的责任完全推给了她,把他们的婚姻变成了一种交易。

"你说什么?"秀兰姐不敢相信自己的耳朵,"给我加钱?"

她的眼睛湿润了,"三十五年了,我们的婚姻在你眼里就是一笔交易吗?照顾你妈的人情,也能用钱来衡量?"

建国意识到自己说错了话,急忙解释,"我不是那个意思,我只是..."

秀兰姐摆摆手,阻止了他继续说下去,"够了,我明白了。"

之后的日子,秀兰姐和建国的关系变得微妙。

他们表面上相安无事,但心里的裂痕在扩大,像冬天结冰的河面,看似平静,实则危机四伏。

刘阿姨由保姆照顾,建国每天去看望,秀兰姐则一周去两三次,帮忙洗澡和按摩。

"照顾老人不能全靠钱,"秀兰姐对保姆说,"要有耐心和爱心。"

她教保姆如何帮老人翻身防止褥疮,如何按摩促进血液循环,如何观察老人的精神状态判断健康情况。

建国看在眼里,心里有愧,却不知道该如何开口。

今天,是我多年未见的秀兰姐来我家做客。

她提前打了电话,说想来坐坐,我立刻烧水泡茶,准备了她爱吃的瓜子和花生。

六十岁的她,鬓角已经斑白,但眼睛依然明亮,像当年那个刚嫁到大院里的姑娘。

她看起来疲惫却坚强,像一棵历经风雨却依然挺立的老树。

"秀兰姐,好久不见了,"我递给她一杯茶,"这些年过得怎么样?"

"还行吧,"她抿了一口茶,"就是最近心里有点乱。"

她放下茶杯,把事情的原委告诉了我。

听完她的倾诉,我沉默良久,才轻声问,"你后悔当初提出AA制吗?"

秀兰姐摇摇头,"不后悔。"

她的眼神坚定,"AA制让我保持了独立和尊严,让我和建国少了很多琐碎的争吵。"

她叹了口气,"只是我没想到,到了这个年纪,照顾老人这件事,竟然成了我们之间的一道鸿沟。"

我试探着问,"那你打算怎么办?"

"我想通了,"秀兰姐直视着我的眼睛,"我会和建国好好谈谈。"

她的声音平静而坚定,"照顾妈是我们共同的责任,不是雇佣关系,也不是单方面的义务。我愿意出力,但他也要付出时间和心力。我们可以请保姆处理日常事务,但情感关怀和陪伴,是金钱买不到的。"

她停顿了一下,眼里闪烁着泪光,像是晨曦中的露珠,"其实我知道,我们之间的矛盾,根本不是AA不AA的问题,而是对责任和付出的理解不同。"

她轻轻擦去眼角的泪水,"这么多年来,我们把钱分得清清楚楚,却忘了感情和责任是无法用钱衡量的。真正的婚姻,不只是经济上的合伙,更是精神上的共同体。"

听她这么说,我心里为她感到欣慰。

秀兰姐一直是个聪明而坚强的女人,她知道自己要什么,也明白婚姻的真谛。

"你打算什么时候和建国谈?"我问道。

"今天晚上吧,"她看了看窗外慢慢西沉的太阳,"也该有个说法了。"

傍晚,秀兰姐起身告辞。

夕阳的余晖洒在她的脸上,勾勒出岁月刻下的每一道皱纹。

这些皱纹里,藏着她的坚持,她的妥协,她的智慧,也藏着一个时代女性的成长与蜕变。

我送她到门口,看着她远去的背影,仿佛又看到了三十多年前那个穿着红色连衣裙,头戴白色花环的新娘。

她的背影依然挺拔,脚步依然坚定,只是多了些岁月的沉稳。

我忽然明白:婚姻从来就不是简单的数字游戏,不是你一半我一半那么简单。

它是一场需要不断调整、不断理解、不断成长的漫长旅程。

而秀兰姐和建国的AA之路,不过是这旅程中的一种特殊形式罢了。

最重要的是,无论选择何种形式,婚姻的本质永远是相互尊重、相互理解、共同承担。

这才是真正的"共同账户"。