前言

他,龙椅之侧,辅弼君王四十二春秋寒暑,文能安邦,武能定国,本该是青史留名、万民敬仰的国之柱石!

谁曾料想?千年风云流转,舞台之上,他却成了包龙图铡刀下的常客,一张白脸谱尽了天下奸恶,遗臭万年!

这口天大的黑锅,背得比三伏天的冰雹还令人猝不及防!

一代股肱之臣,究竟是如何被一步步推向“奸佞”的深渊,被后世的唾沫星子淹没?

莫非,历史的真实面貌,就潜藏在那些被岁月尘封、被世人遗忘的褶皱之中?

今儿个,咱们就来一次“逆向工程”,剥丝抽茧,看看这位“庞太师”的庐山真面目,揭开那层层迷雾背后,究竟是怎样的惊心动魄与波谲云诡!

“冤!辅佐仁宗四十二载,他咋就成了戏台上的白脸奸臣?”

提及庞籍,此公在仁宗皇帝赵祯的时代,那可是个掷地有声、举足轻重的角色。

单州成武,即今日山东菏泽那片土地,便是他的桑梓之地。

金榜题名,踏入仕途,其起点乃是黄州司理参军。

彼时黄州的一把手夏竦,便慧眼识珠,断言:“此子器宇不凡,他日必为廊庙之器!”瞧瞧,这识人之明,是不是比探照灯还亮堂?

庞籍此人,其性格底色,便是一个“直”字,眼里容不得半点沙砾。

于开封府供职期间,撞上了官家赵祯的尚美人差遣内侍,口含“天宪”,意图豁免工匠市租。

庞籍闻之,眉头一皱,当即回绝:“自太祖、太宗以降,何曾有过宫中粉黛染指相府政务之先例?此传旨内侍,当受杖责!”

此言传入禁中,仁宗赵祯非但不以为忤,反而降诏:“此后宫闱传谕,相府及各司,不得轻率领受!”

这是何等的气魄?这又彰显了何等的职业操守与无畏担当!

设身处地想一想,倘若你是掌舵之人,麾下有这般敢于直谏、又能雷厉风行之干将,岂不视若珍宝?

其后,章献太后刘娥崩逝,遗诰中提及,可由杨淑妃(仁宗养母)参预军国大政。

这不啻于欲重蹈女主垂帘之覆辙么?

庞籍一听,心头大震!迅即奔赴阁门之下,将那套象征太后垂帘的仪仗器物,付之一炬!

他此举,无异于釜底抽薪,以决绝之姿昭告天下:“大宋江山,终究是天子主政!”

这份临危的果敢,这份对皇权的赤胆忠心,不啻为纷乱朝局注入了一剂强心针。

当西夏战事烽烟再起,庞籍更是披挂上阵,亲临险境。

初授陕西体量安抚使,继而担纲延州知州,并总揽鄜延两路兵马帅印。

那时的西北边陲,是何等景象?

借用时下的话讲,那便是“压力测试已到极限”。

李元昊一方,势如破竹,连下宋军数座战略要隘。

庞籍甫抵前线,便着手整饬边防,严明军法。

《宋史》载其“持法严”,军中倘有逾越军规者,断肢、枭首、刳心,绝非虚言。

听来或许令人胆寒,然乱世须用重典,为将者若无霹雳手段,何以镇慑三军!

其效亦是立竿见影,“戍兵十万皆无壁垒,散居城中与民杂处,而畏籍,莫敢犯者。”

十万边军,令行禁止,无一人敢于挑战军威。

他还慧眼识英雄,力荐名将狄青,遣其率部于桥子谷修筑招安砦,垦殖屯田,积蓄军粮,一举扭转了后勤补给的窘迫局面。

这难道不是知人善任,将帅一心之典范么?

其后,庞籍位极人臣,官拜同中书门下平章事、昭文馆大学士、监修国史。

此等显赫之位,比之今日,怕是总理之尊,兼领学术巨擘与史馆馆长之衔。

当侬智高于广南举兵反叛,宋军接连受挫。

仁宗意欲委任狄青前往平靖,谏官韩绛却从中作梗,声称武将不宜独揽大权。

仁宗一时踌躇,垂询庞籍。

庞籍力排众议,言辞凿凿:“狄青行伍出身,沙场宿将,若遣一不谙兵事之文臣掣肘其旁,则三军号令难出一人,反成败事之举,不若不遣!”

结果如何?狄青不负圣望,雷霆一击,大破侬智高叛军。

仁宗龙颜大悦,对庞籍赞曰:“狄青此番破贼,皆赖卿家运筹之力也!”

试问,这般功勋卓著、才干超群的社稷之臣,缘何到了后世的评书演义之中,竟沦为一个构陷忠良、恶贯满盈的“庞太师”?

这可真是哑子食黄柏——有苦难言,有冤难伸啊!

莫非仅仅因为他执法如山,触动了某些人的既得利益?抑或是位高震主,成了他人仕途上的绊脚石?这潭水之深,怕是远超想象!

“‘皇亲国戚’张尧佐:靠裙带还是凭本事?他的升迁路到底有多硬核?”

剖析过“正版”庞籍的跌宕仕途,咱们不妨将目光转向另一位“疑似庞太师”的候选人——张尧佐。

这位张大人,其发迹轨迹,与庞籍相比,则另有一番景象。

他乃河南洛阳人士,亦是科举正途出身,然其官场坦途的铺就,却离不开一位“宫中贵人”的鼎力相助。

此贵人非他,正是宋仁宗赵祯的枕边宠妃张氏,即后来追封的温成皇后。

这张贵妃,论辈分,乃是张尧佐的亲侄女。

俗谚有云:“朝里有人好办事”,此言在张尧佐的宦海沉浮中,可谓得到了淋漓尽致的印证。

张尧佐起初不过一介地方官员,辗转于宪州、筠州等地任推官,其后出任汜水县令。

《宋史》之中,亦零星记载其些许政声,譬如在江西吉州审理一桩疑案,使百余无辜者得以昭雪;又如在犀浦县任上,明晰田界,平息了不少土地争端。

观其履历,似乎尚算勤勉,并非尸位素餐之辈。

然则,自其侄女张贵妃在后宫之中圣眷日隆,张尧佐的官运便如同插上了翅膀,扶摇直上,“嗖嗖”作响。

从开封府推官,一跃而为三司户部判官,未几,又擢升为三司副使。

这还未完,紧接着便是天章阁待制、吏部流内铨官。

再往后,兵部郎中、权知开封府事、龙图阁直学士、给事中、端明殿大学士,直至拜相,荣任三司使,执掌国家钱粮中枢!

这晋升之速,简直令人咋舌,匪夷所思!

试想,一位寻常地方官吏,短短数载便跻身朝堂重臣之列,手握国家财政命脉,若说其间毫无“奥援”,恐怕三岁孩童亦难以置信。

当时的台谏官员,可非等闲之辈,个个都是火眼金睛。

包拯、陈升之、吴奎等一众骨鲠之臣,便轮番上阵,对张尧佐展开了猛烈的弹劾。

他们直言不讳:“陛下治下,近年水旱频仍,地动山摇,此皆因朝中宵小当道,致使天下不宁!万民皆言尧佐执掌度支,四路财赋困窘未解,而内帑私用却如流水,宫闱宦官之请索无度,此皆尧佐之过也!”

言辞之犀利,态度之坚决,可见一斑!

包拯更是火力全开,在御前直斥仁宗:“陛下擢用尧佐,天下汹汹,皆以为非陛下之过,实乃宫中贵妃、近侍宦竖与宰执大臣暗中操持!彼等深知陛下尚无储贰,欲待皇子诞生,故而无不钻营于此道!”

此番言论,几近于将帝王的面皮都揭了开来。

更有甚者,仁宗一度欲加封张尧佐为淮康军节度使、群牧制置使、宣徽南院使、景灵宫使,并恩及其二子,赐进士出身。

此举无异于捅了马蜂窝!

包拯等人于朝堂之上,与仁宗据理力争,唾沫横飞,几欲溅及龙袍。

场面一度尴尬至极,仁宗颜面尽失,最终不得不有所退让,收回部分成命。

张尧佐本人亦是心惊肉跳,惶恐之下,赶忙上表辞去宣徽使、景灵宫使等职。

然则,仁宗对张贵妃的眷恋之深,超乎寻常,风波稍息,依旧恢复了张尧佐宣徽使的职衔。

这位张尧佐,若说他全无才干,恐亦失之偏颇,毕竟科举出身,也曾处置过一些实际政务。

但若断言其飞黄腾达全凭己力,那更是自欺欺人。

他更像是一根攀援的藤萝,借着张贵妃这棵枝繁叶茂的大树,方能在官场的风雨中占据一席之地。

其身后,亦被追赠为“太师”之荣。注意,此乃“追赠”!

这位张太师,其行事轨迹,是否更贴近吾等印象中那种仰仗裙带、招致非议的“权幸”形象呢?

他的青云之路,究竟是走了不为人知的捷径,还是果真具备经天纬地之才?这官场风云,变幻莫测,有时真如一团迷雾,令人难窥其详。

“包拯的‘死对头’?庞籍与包青天,历史VS演义的惊天大反转!”

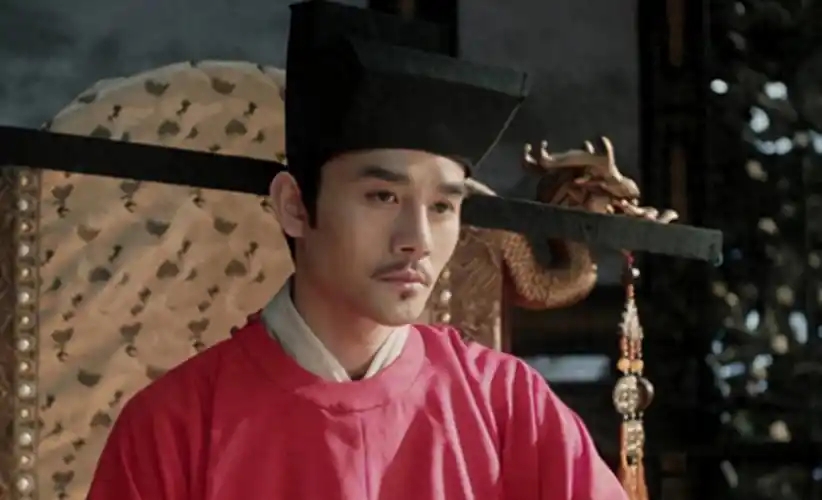

一旦“庞太师”三字入耳,多少人脑际间便会条件反射般勾勒出一张阴鸷的白脸,与那位面如黑炭的包龙图在公堂内外、朝野上下斗得是天昏地暗,日月无光。

尤其是在林林总总的戏曲、影视作品的渲染下,“庞太师”几乎被钉死在包青天头号政敌的耻辱柱上,处处设障,无恶不作。

那么,历史长河中的真实庞籍,果真与包拯是这般不共戴天的宿敌么?

这桩公案,若细究起来,恐怕比那六月飞霜还要令人扼腕叹息!

首先,我们必须厘清一个基本事实:庞籍与包拯,确系同时代之人,皆在宋仁宗赵祯的朝堂之上效力。

但若据此便认定他们是水火不容、你死我活的政敌,那纯粹是后世的“艺术加工”,强行给他们编排了一出对手戏。

遍览史册,鲜有记载庞籍与包拯之间存在何等深仇大恨,亦或有过何等激烈的政治角力。

《宋史·庞籍传》中确有提及,庞籍“与包拯的关系确实不怎么样,朝廷的众多文官也不太喜欢他。”

请注意,此处措辞是“关系不怎么样”,以及“文官不太喜欢他”。

这在波诡云谲的官场生态中,难道不是司空见惯的现象么?

庞籍其人,执法严峻,性情刚烈,不免会开罪于人。

文官集团内部,亦非铁板一块,党同伐异,政见相左,彼此间心存芥蒂,实属常态。

但这与戏剧中所描绘的那种不死不休、必欲置之死地而后快的“死对头”形象,完全是风马牛不相及的两回事。

更为关键的一点是,戏剧中宣称庞太师设计陷害一代名将狄青,这更是指鹿为马,混淆是非,将一盆污水尽数泼向了庞籍!

真实的历史脉络中,庞籍非但不是狄青的加害者,反而恰恰是狄青的伯乐与坚定的守护者!

前文已有述及,当侬智高在南疆掀起叛乱,仁宗属意狄青领兵平叛,朝中多少文臣持异议,横加阻挠。

是谁在关键时刻挺身而出,力排非议,坚决支持狄青独掌帅印,便宜行事?正是庞籍!

他向仁宗进言:“狄青行伍出身,久经沙场,若派遣一不谙军事之文臣为其副贰,则号令不一,指挥掣肘,反误军机大事,不若不遣!”

此言何等恳切,何等深谋远虑!

其后,狄青不负众望,凯旋归来,仁宗龙颜大悦,欲对狄青大加封赏,拟授其枢密使、同平章事(相当于副宰相之职)。

又是庞籍,再度挺身而出,表示反对。

为何反对?难道是嫉妒狄青功高盖主?非也!此举恰恰是为了保护狄青!

庞籍深知:“狄青乃百战之将,其长在于疆场杀伐,若骤然将其置于朝堂中枢,必将引致文官集团的猜忌与围攻,如此非但不能彰其功,反而可能断送一员良将之前程!”

这番良苦用心,可谓洞若观火,感人至深!

可叹,彼时沉浸在胜利喜悦中的仁宗,未能采纳庞籍的远见。其结果,狄青后来果真身陷文官集团的重重非议与排挤之中,最终含恨而逝。

倘若庞籍果真是如戏剧所描绘的那般奸佞之徒,他会如此苦心孤诣地为狄青的仕途安危着想么?他恐怕巴不得狄青早日身败名裂,以除心头之患呢!

由此可见,戏剧舞台上的“庞太师”,与历史长河中的庞籍,其间的差异,何止霄壤!

那么,后世的戏剧创作者,为何偏偏要将庞籍塑造成为包拯的宿敌呢?

这其中,恐怕更多的是出于戏剧冲突与艺术表现的需要。

正如红花尚需绿叶扶持,一个光彩照人的正面英雄形象(如包拯),往往需要一个同样具有分量的反派角色来与之抗衡,如此方能营造出跌宕起伏的故事情节,增强戏剧的张力与观赏性。

庞籍官居高位,声名显赫,加之其性格素来刚毅果决,或许便在不经意间,成为了后世剧作家们“信手拈来”的最佳反派素材。

可怜庞籍,生前为国鞠躬尽瘁,身后却要在戏文传说中长久地背负这沉重的“奸臣”黑锅,这其中的委屈与无奈,又向何人诉说?

历史的真实与艺术的虚构之间,有时竟能相隔万里之遥!今后观赏戏剧,品评人物,吾辈当真需多存一份审慎与明辨之心了。

“‘庞太师’这口黑锅,到底该谁来背?宋仁宗的‘用人说明书’藏着啥秘密?”

洋洋洒洒,言及至此,我们不妨重新聚焦于那个核心的疑问:“庞太师”这顶沉甸甸的黑锅,其真正的归属,究竟在何方?

是那位勤勉一生却惨遭“污名化”的庞籍?抑或是那位凭借裙带扶摇直上,引来无数非议的张尧佐?

实际上,当我们深入探究,“庞太师”这一形象,或许并非单单指向历史上的某一个具体人物,它更像是一个经过后世文艺创作千锤百炼、不断叠加附会而成的“奸臣文化符号”。

庞籍,综观其生平,功绩斐然,过失难掩其瑜。他执法如山,举贤任能,辅佐仁宗皇帝赵祯长达四十二载,纵然算不上一代完人,也足以称得上是社稷重臣。

他之所以被后世塑造成奸佞的典型,更多的是戏剧艺术创作的“移花接木”,一桩旷日持久的“艺术冤案”。

他那刚正不阿、不事逢迎的性格,或许在当时便已触怒了不少同僚,为日后的“形象崩塌”悄然埋下了某些不易察觉的伏笔。

那么,张尧佐呢?

此公确系外戚无疑,倚仗其侄女张贵妃的圣眷隆重,得以在官场之上平步青云,其速度之快,范围之广,确实在当时的朝野上下掀起了轩然大波,招致了广泛的质疑与强烈的不满。

包拯等一众台谏官员对其毫不留情的口诛笔伐,也从一个侧面清晰地反映出,时人对于这种“火箭式”提拔的普遍反感与深切忧虑。

尽管《宋史》中亦提及他“精通吏治,通晓律法”,并非全然不学无术之辈,但“外戚”这一敏感标签,加之仁宗皇帝对他近乎偏袒的破格重用,使得他在历史的风评中,确实难以占据一个光彩的位置。

从某种意义上讲,张尧佐的行事作风及其所处的政治生态,似乎更贴合我们传统认知中那种“恃宠而骄”、“任人唯亲”的奸臣形象的某些典型特征。

于此间,宋仁宗赵祯又扮演了一个怎样的角色呢?

这位以“仁”字为谥号的君主,其在位期间,朝堂之上名臣云集,国家大体承平。

然而,即便是圣明天子,亦难免有其作为统治者的局限性以及凡人固有的人性弱点。

对于庞籍这般才干卓著的能臣,他既要倚重其经世济民之才,又难免对其过于刚直、不近人情的性格心存几分忌惮与疏离。

而对于张尧佐,则更多地流露出“人情味”的考量。

出于对宠妃张贵妃的爱屋及乌,仁宗屡屡试图逾越常规,提拔重用张尧佐,即便是在朝臣们群情激愤、强烈反对的声浪之中,也多有回护之意。

这正如我们今日所言,“领导心中亦有其私心与权衡”。

仁宗皇帝的“用人说明书”之中,既有对国家大政方针的深思熟虑,亦夹杂着难以割舍的个人情感与亲疏远近。

他竭力试图在“公义”与“私情”的天平两端寻求一个微妙的平衡点,然则这种平衡,往往如履薄冰,极难掌控。

对张尧佐的过度恩宠与非分提拔,无疑对当时的政治生态造成了一定的负面冲击,也为后世的评议留下了难以磨灭的话柄。

因此,“庞太师”这口沉重的黑锅,其归属恐怕并非一个非此即彼的简单答案。

它是历史的真实片段、文艺的夸张演绎、民众的朴素情感以及社会心理等多重因素相互交织、共同作用下的复杂产物。

庞籍的遭遇,让我们得以窥见历史人物评价的多棱性与易变性;张尧佐的骤然显贵,则折射出权力运作体系中那些难以根除的人情世故与裙带之风。

而宋仁宗在这一系列事件中的犹豫、摇摆与无奈,亦促使我们深思,一位以“仁德”著称的君主,在面对错综复杂的局面与难以两全的抉择时,其内心世界又是何等的波澜起伏。

历史的深邃与魅力,往往就蕴藏在这比戏剧更为曲折、更为耐人寻味的真实细节之中。诸君以为,然否?

结语

吾辈坊间熟稔的“庞太师”形象,与史册所载之庞籍其人,恐相去甚远,其奸恶嘴脸更多乃后世文艺创作的浓墨重彩与艺术虚构;而另一位外戚张尧佐,其宦海沉浮之轨迹,倒与传统“奸臣”的某些特征更为契合几分。

历史人物的功过是非,其最终裁决权,究竟是应交付于当世“官方史笔”的庄重记录,还是更应倾听千百载后寻常巷陌间口耳相传的“民间口碑”?

当历史的严谨考据与戏剧的酣畅淋漓发生激烈碰撞,吾辈是该付之一笑,满足于那引人入胜的故事情节,抑或是应当追根溯源,不畏繁琐,努力去触摸那可能并不完美、甚至略带残酷的真实肌理?

诚邀诸君于评论区各抒己见,畅所欲言,若有共鸣,不妨点赞、转发以示鼓励,令更多同道中人加入这场关乎历史真相与人性幽微的深度思辨之旅!莫忘关注,后续将有更多鞭辟入里、发人深省的硬核历史解读,静候诸君品鉴!

参考文献:

《宋史》 [元] 脱脱等撰

《续资治通鉴长编》 [宋] 李焘撰