印巴空战印度损失惨重,一直想找中国麻烦,于是印度将所谓缴获的霹雳-15空空导弹残骸,交给日本,希望日本专家能够破解,并共享给印度。只是,这次印度和日本恐怕要失望了,中国早就有所准备。

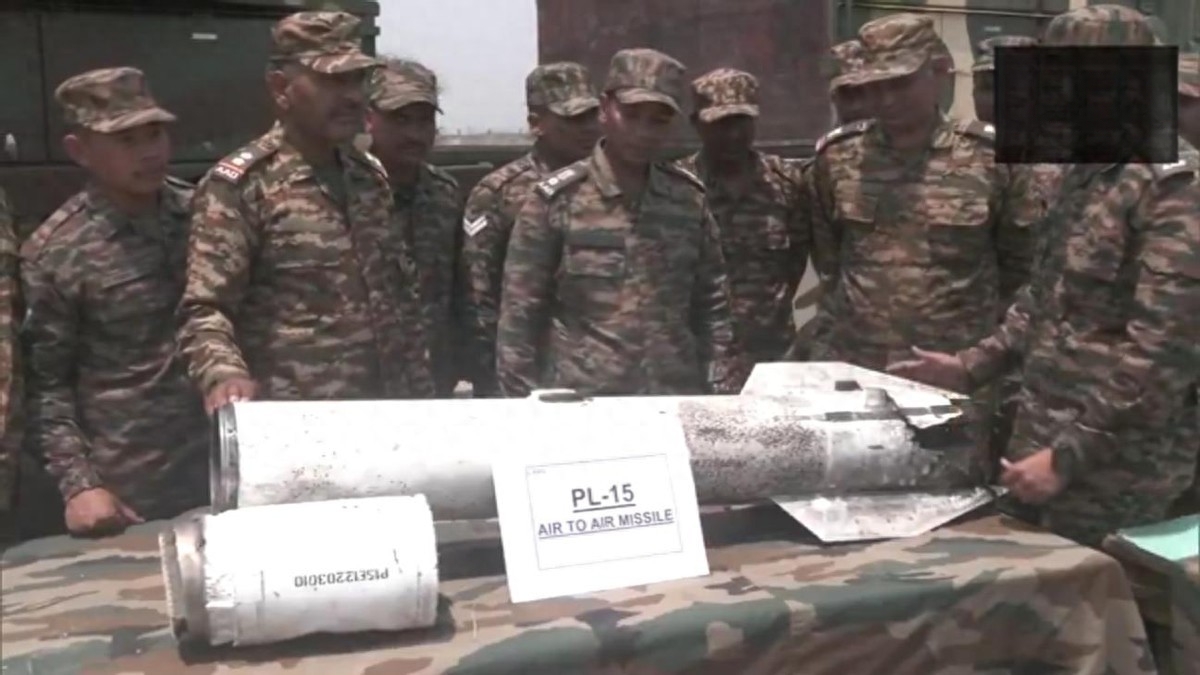

印军称得到霹雳-15空空导弹残骸

印巴空战结束后,印度突然宣布得到中国霹雳-15空空导弹残骸,基于印巴空战中的犀利战果,美日欧等不少国家都非常感兴趣,其中日本兴趣最大。

霹雳-15,采用双脉冲固体火箭推进系统,最大射程据称超过200公里,在亚太空战格局中有着极强战略威慑力。它是中国空军高端制空权的重要象征,是压制“美制F-22与F-35”的底牌之一。

所以,当这样一款关键武器的部分构造信息,落入他国研究人员手中,尤其是落入与中国关系紧张的日本手中,其意义就变得非比寻常。表面上看,这只是一次碎片研究,但实际上,这是一场赤裸裸的“情报投喂”。印度此举,不仅违背了国际军事伦理,更打破了基本的战略底线。

我们来讲明白一点:在军事博弈中,装备残骸的掌控权,从来就是情报战的核心资源。一颗导弹的碎片,看似不值钱,其实足以透露推进结构、雷达组件、制导机制等核心参数。对于日本这样一个近年来加速武装、频繁对中国释放敌意的国家来说,这简直就是“捡到宝”。

可以想象,日本专家拿到这枚残骸时那种“眼放光”的表情绝非夸张。他们甚至可能借此构建出中国霹雳-15的电子特征数据库,为未来日军防空系统的“提前预警”打基础。更有甚者,他们完全可以将数据分享给美军,实现美日联合防控中国空军。

而印度这波“送礼行为”,真是令人无语。一边在中印边境摆出“缓和姿态”,一边却偷偷摸摸将我方关键武器的残骸送到他国实验室,不得不让人警惕:这到底还是不是一个值得信任的邻国?

不过,庆幸的是——中国早有准备!要知道,在现代战争中,残骸泄密已经成为常规风险。因此,在霹雳-15的设计上,中国相关部门早就加入了多项“反泄密”机制。例如关键数据芯片采取熔断技术,一旦脱离电源自动损毁;导引系统模块采用一体注塑工艺,外部几乎无法逆向拆解;甚至导弹涂层也采用伪装混合材料,在热成像与电磁特征上制造“假信息”。

也就是说,印度手里的残骸,就算到了日本专家手中,真能“看明白”的也很有限,能提炼出实际技术突破的更是微乎其微。但我们不能因为“有准备”就掉以轻心——这种国家级的武器情报交易,已经不是单纯的技术合作,而是一场带有浓烈对抗性的“信息战争”。

这不是孤例。回顾过往几十年的国际军事博弈,每一次装备残骸的流出,几乎都被别有用心的国家作为“窗口”,来窥探对手的军事脉络。

1999年南联盟战争,美军F-117隐形战机首次被击落,残骸随后被俄罗斯部分回收,这一事件甚至一度引发美俄军事技术上的“间接对抗”;在阿富汗战场上,美国“黑鹰直升机”坠毁后,巴基斯坦与中方共享部分信息,也曾引发西方强烈不满。

而如今,霹雳-15的残骸被日印共享,未来是否还有其他国家加入其中?是否有更多被捡到的装备被“包装成研究项目”流入境外?这些都是必须思考的问题。

更重要的是,日本为何对这枚导弹如此痴迷?日本的这次“研究”,本质上就是为了破解弱点、制定对策、强化防线,为可能的“亚太空战”做准备。我们必须认清,日本并不只是“研究霹雳”,它是在研究如何对抗中国空军!

而印度,为了讨好美日,早已不惜出卖地缘政治平衡和自己的区域信誉。这种“以邻为壑”的操作,看似聪明,实则短视。未来一旦亚洲地区出现大规模军事危机,印度恐怕也难以独善其身。最关键的像这种先进的武器一般都会自毁装置,而我们设计的这些先进武器的理念之一就是信息不可复制、能力不可模仿。让对手即便摸到旧装备的边角料,也永远追不上中国下一代的速度。

印度交给日本的不只是一枚碎片,更是对中国安全体系的一次试探。日本专家的“眼放光”,暴露的不是对技术的崇拜,而是对如何破解中国军力的渴望。只是日印都高看了自己,低估了中国。庆幸的是,中国早已做好了一切准备。未来的对抗,不只是飞机大炮,更是技术与情报、战略与反制之间的博弈。而在这一场没有硝烟的战争中,准备得越充分,胜算就越大!