谁坚持精神病不死刑,谁就是想利用精神病逃脱法律制裁

大家好呀,我是小奶猫爱烤面包。在这里恭祝阅读本文的朋友,感情和谐,身体健康,心想事成,一帆风顺。

四川27岁女子被精神病杀害的案子引起全网关注,我当然知道,有相关规定,精神病只能负部分刑事责任,但是我依然认为谁坚持精神病不死刑,谁就是想利用精神病逃脱法律制裁。

一、生命权不可交易:对受害者的公义必须高于加害者的“疾病特权”。

法律的核心使命是维护社会公平,而公平的基石在于“对等原则”。当一个精神病人剥夺他人生命时,受害者的生命权已被永久消灭。若此时法律以“无主观恶意”为由豁免加害者,实质是将精神病人的“疾病痛苦”凌驾于受害者的“生存权利”之上。这种价值排序,等同于承认“精神病人的命比普通人更珍贵”——这显然违背法律平等的根本原则。

更令人难以接受的是,精神病鉴定常成为司法灰色地带。2018年陕西米脂杀人案中,凶手赵泽伟砍杀9名学生,其家属以“家族精神病史”为由申请鉴定,企图逃避死刑。虽最终被驳回,但类似操作屡见不鲜,谁能保证没有杀人犯因此而逃脱制裁?当一条人命能否被法律保护,竟取决于凶手是否有一纸“精神病证明”,这何尝不是对司法公正的嘲讽?

二、免死≠免责:现行“强制医疗”制度形同虚设。

支持精神病免责者常强调:“强制医疗可防止再犯。”然而现实远比法律条文残酷。我国精神病强制医疗机构长期面临床位不足、资金短缺、监管松散等问题。2021年湖南邵阳一名强制医疗患者逃脱后再次伤人;2023年江苏某精神病院被曝患者互殴致死,护工全程漠视。

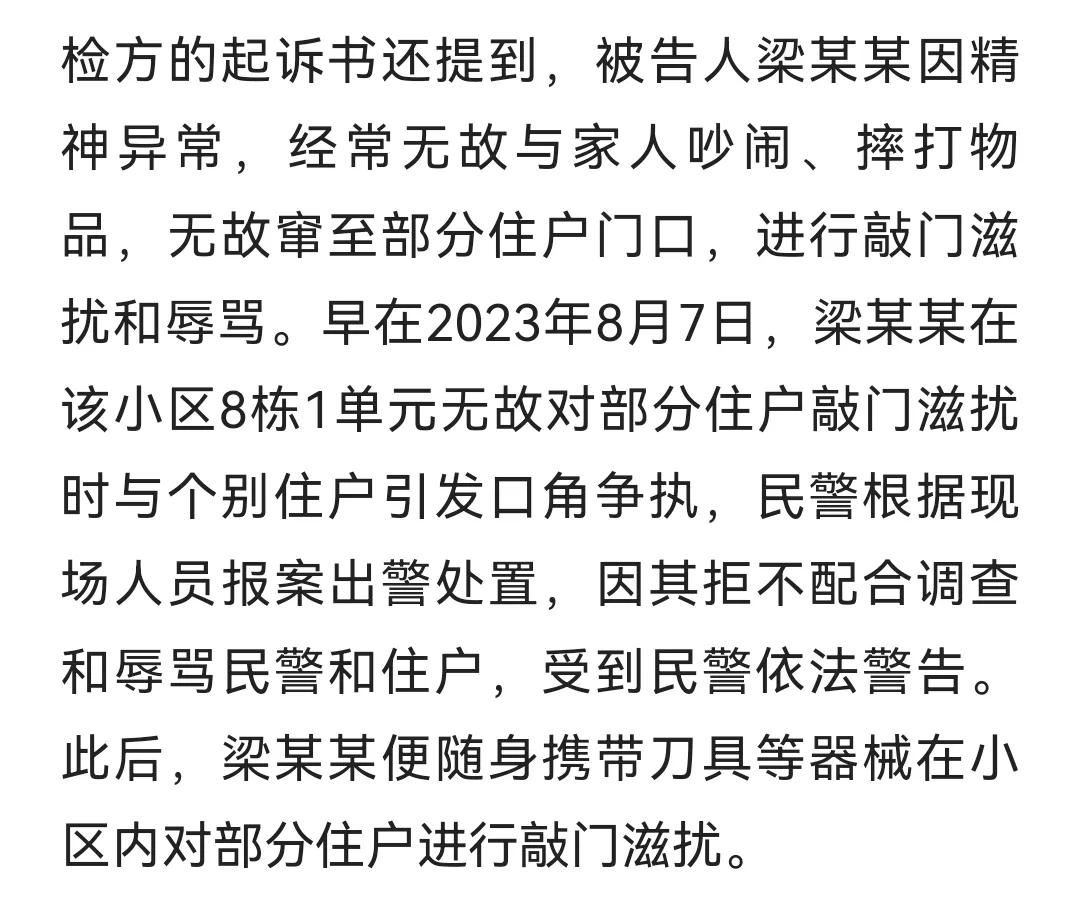

而在本案里,更加冰冷的事实是,这个杀人犯已经长时间在当地惹是生非,她“经常无故与家人吵闹、摔打物品,无故窜至部分住户门口,进行敲门滋扰和辱骂。早在2023年8月7日,梁某某在该小区8栋1单元无故对部分住户敲门滋扰时与个别住户引发口角争执,民警根据现场人员报案出警处置,因其拒不配合调查和辱骂民警和住户,受到民警依法警告。此后,梁某某便随身携带刀具等器械在小区内对部分住户进行敲门滋扰”。

她已经严重威胁到了大家的安全,持续时间还如此之长,哪有什么强制医疗?

更关键的是,强制医疗缺乏明确期限。根据《刑事诉讼法》,解除医疗需经专业评估,但评估标准模糊,执行力度薄弱。一名杀人者可能三年后即被宣告“治愈”并重返社会,而受害者家庭却要终生活在恐惧中。当法律无法提供确定性的安全保障时,死刑成为社会自我防卫的唯一可靠手段。

三、法律威慑不应排除精神病群体。

那些支持精神病不死刑的人认为,精神病是傻的,他们自己其实不知道法律后果,死刑对他们没有震慑作用。

这一逻辑存在根本谬误,法律威慑的对象从来不只是犯罪者本人,而是全社会。若精神病人杀人可免死,等同于向社会传递一个信号:只要获得“精神病”标签,便能拥有“杀人执照”。这种暗示对两类群体极具诱惑:一是潜在犯罪者可能伪装精神病逃避惩罚;二是真正患者的家属可能因恐惧担责而隐瞒病情,拒绝治疗,反而加剧社会风险。

四、道德责任的边界:疾病可以解释行为,但不能豁免罪恶。

现代医学证明,部分精神病患者确实丧失辨认能力,但这不意味着社会应放弃道德审判。一个简单的类比:若一名醉驾司机因意识模糊撞死人,法律绝不会因其“当时不清醒”而免罪。同理,精神病患者的行为虽受疾病影响,但其造成的伤害与普通犯罪无本质区别。法律若区别对待,实质上是在划分“值得同情的杀人者”与“不值得同情的杀人者”——这种选择本身就是对正义的背叛。

更重要的是,道德责任不应局限于个人层面。许多恶性案件背后,是家庭长期纵容、社会救助缺失的共谋。父母明知子女有暴力倾向却拒绝送医,社区发现异常却回避干预,这些“帮凶”因法律漏洞全身而退。就看看本案,这个精神病在当地持续那么长时间的惹是生非,又有谁在管控她?她的家人又有谁在约束她?

所以,必须坚持“杀人者死”的原则,才能倒逼家庭、社会履行预防责任,而非将风险转嫁给无辜公众。

五、即使是欧美国家,对于精神病罪犯依然手段强硬。

欧洲国家普遍废除死刑,但在德国,一名精神病杀人者通常会被终身监禁于高度戒备的司法精神病院,这就是他们的最高刑罚,跟正常人一样。我们强行效仿西方“免死”制度,却忘了人家正常人也没死刑,精神病的最高刑罚跟正常人一样。

即使在废除死刑的美国,仍有34个州保留“死刑适用于精神病人”的例外条款。1982年辛克利刺杀里根总统未遂,虽因精神病免刑,但引发全民愤怒,直接推动《精神病人刑事责任改革法案》出台,大幅收紧免责标准。

由此可见,所谓文明对精神病的宽容,同样会根据现实需求灵活调整。

写在最后:法律不能成为恶行的避风港。

我们要求精神病人承担死刑,不是否定医学,而是承认一个基本事实:当一个人的行为突破社会生存底线时,个体权利必须让位于集体安全。我们同情精神病人的痛苦,但这份同情绝不能以牺牲无辜者的生命为代价。若法律因“精神病”三字便放弃捍卫生命的尊严,那么所有关于人权、文明的讨论都将沦为虚伪的空中楼阁。正义的天平上,受害者的鲜血永远比凶手的病历更沉重。