他是风水玄学的泰山北斗,一句“寻龙千万看缠山”写尽堪舆智慧,却意外成为盗墓者的“指路经”;他曾为帝王择选龙脉,却在乱世中化身救民于水火的“救贫先生”。他就是中国风水地理的奠基人——杨筠松。

从科举及第到“国师逃犯”

公元834年,杨筠松出生于唐朝窦州,也就是现在广东信宜那一带。他从小就机灵得很,12岁就能把山川地理倒背如流,17岁便登科及第,放到现在相当于清华北大的高材生。可他偏不走寻常路,因为痴迷风水玄学,一头扎进了风水堪舆这一行,还在朝廷里闯出了一番名堂。

唐僖宗时期,杨筠松被封为金紫光禄大夫,也是唐僖宗的国师,成为掌管皇家陵墓和宫殿风水的核心人物,专门给皇室看风水、选陵墓。

在长安城那20年里,杨筠松天天拿着青铜罗盘满皇宫转悠,把宫殿布局整得明明白白。毕竟在古代,风水可不光是皇家面子,还关系着整个国家的运势呢!

然而,黄巢起义的战火彻底改变了他的人生轨迹。

唐朝末年,朝廷腐败透顶,农民赋税重得离谱,最后黄巢起义一爆发,长安城就被搅了个天翻地覆。杨筠松目睹尸横遍野的惨状,觉得这世道已经没法再待了,于是他毅然背着《青囊经》残卷和自己做的罗盘,混入难民队伍里逃离了长安。

一口甘泉改写千年命运

史书记载他“断发入昆仑山”,实际上是在寻找能将风水术普惠于民的土地。最终,他选择了连地图都未标注的赣南山区,在这里,他完成了从“皇家国师”到“救贫先生”的蜕变。

到了江西赣州,杨筠松听说当地百姓没水喝,他用堪舆术为百姓找到水源;在农田里,他用碎石摆出“聚气阵”让庄稼丰收;围观的饥民们看到这一幕幕,跪地高呼“杨公救贫”,于是,中国首个民间风水宗师就此诞生。

据《兴国县志》记载,杨筠松在赣南的20年里,亲自选址的87处村落中,其中62处至今仍被视为风水典范,当地人都叫他“点穴成金,遇水搭桥”的救贫先生,可见他在老百姓心里的地位多重啊。

特别是他在兴国县梅窖镇所建的三僚村,更是被赞誉为“中国堪舆文化第一村”。

三僚村的存在,堪称中国风水文化的活化石。三僚村始建于唐末的村落,布局和杨筠松《撼龙经》中的“九龙朝宗”格局完全吻合。2019年无人机测绘时发现,村庄中央的“罗经石”的形状就像罗盘,曾氏、廖氏两大族群分列“太极两仪”,村落水口处的龟蛇相会造型,完美诠释了“锁气聚财”的风水原理。

更令人惊叹的是,杨筠松在三僚村独创的“喝形点穴”法:他将山脉走势比作“牛眠地”“凤凰展翅”,将复杂的风水理论编成“两山加一水,必定有灵气”的口诀,让当地农民仅凭口诀就能判断出风水的优劣。这种化繁为简的智慧,使三僚村走出了24位国师、72位名师,甚至明代永乐皇帝的十三陵选址,都出自三僚传人之手。

帝王地的诅咒

不过杨筠松也不是一直这么顺,他也碰到过比较麻烦棘手的人。当时赣南有个叫卢光稠的诸侯,想扩建赣州城当皇帝,他听闻杨筠松很懂得看风水宝地,于是就请杨筠松来设计。杨筠松心里很清楚卢光稠的意图,所以表面上给他弄了个“龟城”格局,说是“贵显万代” 的吉局,能保万年富贵,实际上是用风水术断了他的龙脉,通过水绕明堂削弱龙气,既抵御了洪水,又化解了卢光稠的野心。后来,卢光稠背上长疽,最后一命呜呼。不过历史上的卢光稠其实挺有政绩,这事儿到底是真是假,咱就当故事听听得了。

言归正传,后来考古研究表明,赣州城的排水系统历经千年岁月的洗礼,至今仍在发挥作用。杨筠松设计的“九曲十八井”暗河网络,将城内雨水精准导入章江、贡江,成功抵御了72次洪灾。这种“天人合一”的设计理念,相较于欧洲同类技术,早了400余年。

公元900年,杨筠松在虔州病逝,享年67岁。他留下的《天玉经》里有句话特别有意思:“风水者非神非鬼,乃天地之也,顺之则昌,逆之则亡。”现在想想,老祖宗的智慧还真不是盖的——那些依山傍水的古镇为啥千年不涝?坐北朝南的老宅为啥冬暖夏凉?风水这事儿,说白了就是让人跟自然处好关系。正如现代建筑学家所言:“杨筠松的风水术,本质上是古人的环境规划学。”

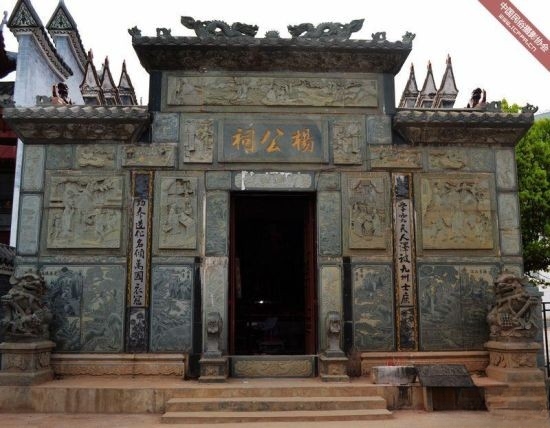

在三僚村的杨公祠前,至今香火鼎盛。人们祭拜的,不是玄学的神秘,而是一位布衣圣贤用一生诠释的真理:真正的风水,不在龙脉的走向,而在人心的经纬。

—— The End ——

作者:倾卿颜

图片源自网络,如侵权,请联系我们删除;

为提高可读性,细节可能存在润色;

文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读。