权臣篡位、少年惨死!这块玉简,揭开了大唐灭亡的真相

1990年,河南洛阳一处工地上,挖掘机的铲斗突然“哐当”一声,撞上了硬物。

工人们凑近一看,土层下竟露出一截青灰色的砖墙——这不是普通的墙,而是隋唐洛阳宫城的遗址!

考古队火速赶来,随着清理深入,一座沉睡千年的地下宫城重见天日。陶罐、瓷碗、锈蚀的铜器……文物接连出土。

但最让人意外的是,泥土中几片整齐排列的玉片。

这些玉片边缘还残留着,细密的穿绳痕迹,像是某种古老的书册。

谁能想到,这片工地之下,竟藏着一位末代皇帝的命运凭证?

玉片的主人竟是亡国之君!

当考古学家们借助放大镜,逐字辨认玉简上的文字时,一句 “宝图光践,令誉柷于区宇比,祖业克绍” 引起了注意。

虽然部分字体已经残损,但 “令誉”“祖业克绍” 等词汇,分明是帝王即位时的专用祝语。更关键的是,文中出现了一个特殊的字 ——“柷”。

唐哀帝玉册

“‘柷’字在这里绝非普通含义!” 文字专家一拍桌案,“唐代有个皇帝名叫李柷(chù),这很可能是他的名字!”

而,唐哀帝李柷,恰是唐朝最后一个皇帝。

公元904年,唐昭宗李晔,被奸臣朱温部将所杀,14岁的太子李柷仓皇继位,在位仅三年便被废杀,史称“唐哀帝”。

而玉册上的“令誉”、“祖业克绍”等词,符合唐代即位册文的惯例。

但问题来了:唐朝都城本是长安,玉册为何出现在洛阳?

时间回到公元 904 年,此时的大唐早已不复,开元盛世的荣光。安史之乱后,藩镇割据、宦官专权、农民起义如同三把利刃,将帝国切割得千疮百孔。

唐昭宗李晔在位时,权臣朱温(后梁太祖)掌控朝政,为了彻底掌控皇帝,他强令迁都洛阳,并纵火焚毁长安宫室。

洛阳 应天门遗址

洛阳宫城虽壮丽,却成了皇帝的牢笼。

迁都仅八个月,唐昭宗便被朱温派亲信弑杀,年仅 14 岁的李柷被扶上皇位,史称唐哀帝。

这位少年皇帝即位时,长安已成废墟,洛阳宫城的应天门,便成了举行登基大典的场所。

玉简的发现,正是这段屈辱迁都史的铁证。

手握玉册的唐哀帝,真能扭转乾坤吗?

答案令人唏嘘。登基时,他不过是个傀儡,权臣朱温掌控朝堂。短短三年后,朱温逼其“禅位”,建立后梁。

17岁的李祝被毒杀,大唐就此灭亡。玉册上庄重的册文,终究敌不过乱世的刀光剑影。

这块玉册的珍贵,不仅在于,它是唐代唯一现世的即位凭证,更在于它凝固了历史的一瞬——少年皇帝颤抖着接过玉册,群臣跪拜,祭天钟声回荡宫城。而这一切,不过是灭亡前最后的体面。

他或许不知道,这庄重的仪式背后,是权臣朱温手中寒光凛凛的刀剑;他更不知道,自己即将成为大唐帝国的送葬人。

朱温(影视演绎)

从玉册到金册:皇权象征的“奢侈品进化史”

玉册为何能代表皇权?

因为,古人视玉为“通天之石”,用它刻写册文,象征君权神授。

早在殷商时期,甲骨文上就有 “王立年”/“帝命王” 等占卜记录,这是帝王册文的雏形。

商周时期,等级制度森严,天子封禅时会在青铜鼎上铸刻铭文,比如著名的 “毛公鼎”,其铭文记载周王册命毛公厝之事,堪称最早的 “青铜册文”。这些重达千斤的礼器,既是权力的象征,也是帝王与上天对话的媒介。

秦汉以降,玉器逐渐取代青铜,成为皇权的新载体。

秦始皇称帝后,制作 “传国玉玺”,同时规定用玉册颁布册文。

玉,因其温润洁净的特质,被视为 “君子之德”,用玉册祭天,更显帝王 “受命于天” 的神圣性。我们今天看到的唐哀帝玉册,正是这一制度的延续 —— 十枚玉简连缀如竹简,上刻工整楷书,虽历经千年,仍能感受到当年祭天仪式的庄严肃穆。

到了唐宋时期,玉册的使用更加广泛。除了即位大典,封禅泰山、祭祀宗庙等国家大典都会用到玉册。台北故宫博物院收藏的唐玄宗《纪泰山铭》玉册,记载了这位帝王封禅泰山的盛况;宋真宗的《社首山玉册》,则是祭祀土地神的重要文物。

这些玉册上的文字,既是帝王的 “功德录”,也是研究古代礼制的 “活化石”。

明清时期,皇权达到顶峰,册文载体再次升级 —— 黄金成为新的主角。清代皇帝登基用金册,皇太后、皇后册封用金册,甚至册封西藏达赖、班禅也用金册。

北京故宫珍宝馆中,慈禧太后的金册重达十几斤,堪称“土豪版”任命书。

清朝 金册

若唐哀帝看到慈禧的纯金册宝,不知作何感想?

一块玉、几行字,背后是截然不同的王朝气质:一个在衰亡中坚守礼制,一个在鼎盛时挥霍权威。

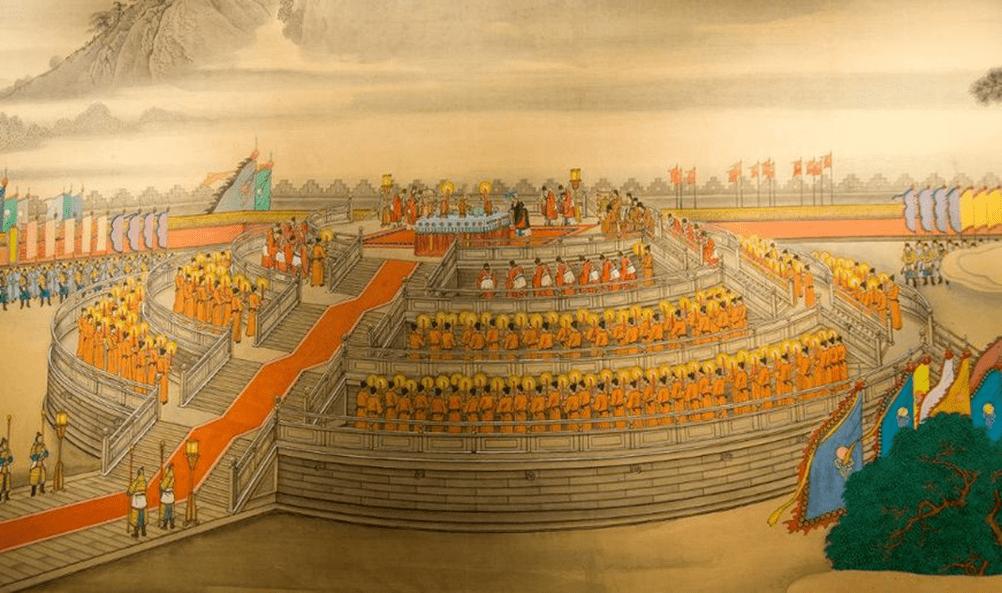

唐代祭天场景

结语:玉册不语,历史有声

如今,这套玉册静静躺在博物馆中。它的每一道刻痕,都诉说着一个末代少年的惶恐、一个帝国的黄昏。

下次当你路过洛阳,或许可以遥想千年前的那一天:玉册沐浴着祭坛的香火,而大唐的太阳,正缓缓沉入地平线。

这,或许就是文物的真正魅力 —— 它不是冰冷的器物,而是活着的历史。

(文中部分图片源自网络。)