19世纪中期,列强用炮火强行轰开了中国的大门。1842年,第一次鸦片战争结束,清政府签订《南京条约》,将香港割让出去,并开放五处口岸进行通商。1856年,第二次鸦片战争打响,英法两国以“亚罗号事件”和“马神甫事件”为托辞,再度对中国发动战争。

1858年,广州战事清政府落败,无奈之下签订《天津条约》,条约内容涵盖增开口岸、准许外国使节进驻京城、赔付白银等。但清朝廷内部对执行此条约看法不同,一些官员觉得条约有损国家主权、颜面尽失,倡导强硬抵抗,有意延迟履行条约。

在1860年,英法联军为了让清廷完全投降,集合了大约一万八千兵力的军队,自香港起程,沿着海岸向北进发,其目标直逼北京。联军的武器装备十分精良,配备着火枪、火炮以及蒸汽战舰,反观清军,大多依靠冷兵器作战,不仅训练不够充分,而且装备也很陈旧。到了8月,联军成功攻占天津,截断了京畿地区的粮食运输通道。

清政府派遣僧格林沁带领蒙古骑兵前去应战,企图在北京城外的八里桥阻拦敌军。交战时,清军骑兵手持长矛,尝试对联军阵地发起冲锋,然而在猛烈的炮火之下,损失巨大,很快便败下阵来。

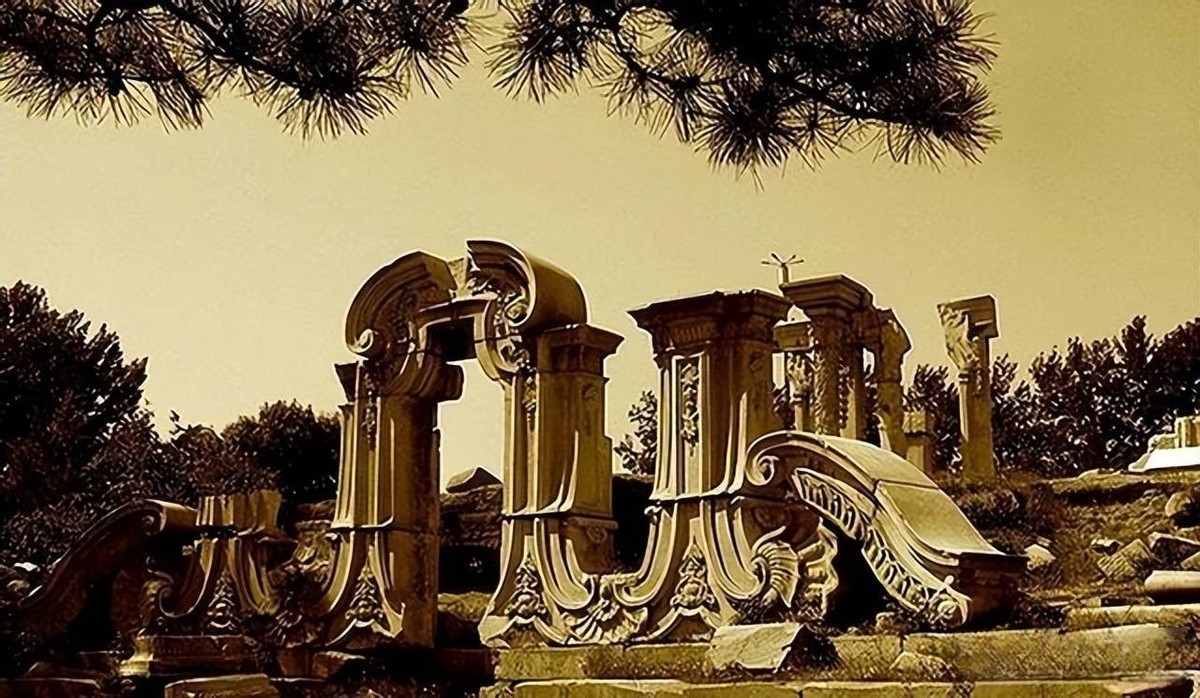

圆明园坐落于北京的西北郊外,它在康熙年间开始建造,于雍正、乾隆时期开展大规模的扩建工程,占地面积大概有350公顷,是清朝皇帝处理政务和休息的行宫。园里的建筑将中西方风格融为一体,昆明湖、万寿山等景致与亭台楼阁相互映衬,十分和谐。园中有大量珍贵文物被收藏,其中涵盖商周青铜器、唐宋书法作品、明清瓷器,还有金银玉器等,这里简直称得上是中华文化的宝藏之地。

由意大利传教士设计打造的西洋楼景区,有巴洛克风格建筑与石雕喷泉,呈现出中西文化融合的别样景致。圆明园不只是一座皇家园林,更堪称清朝国力的标志。

当战事逐渐临近,清廷内部陷入一片混乱。咸丰帝颁布命令,要求强化圆明园的防御力量,然而园内仅有为数不多的卫兵与太监,根本无法抵御正规军队的进攻。

10月6号,大约3500名英法联军闯入圆明园,展开了为期两天的劫掠。士兵们冲进正大光明殿、安佑宫等重要建筑,撬开箱子,搜寻珍宝。金佛像、玉如意、瓷瓶被装进麻袋,笨重的铜鼎被拖出园子。

西洋楼的石雕遭毁砸,喷泉的铜管被拆取。园内的长廊与花圃被马蹄肆意践踏,地上满是被弃置的画卷和碎玉。联军士兵你争我抢,场面一片混乱,有些人还为抢夺财物扭打起来。马车装载着抢来的金银器具,顺着石板路驶向联军营地,车轮在地面留下一道道印记。

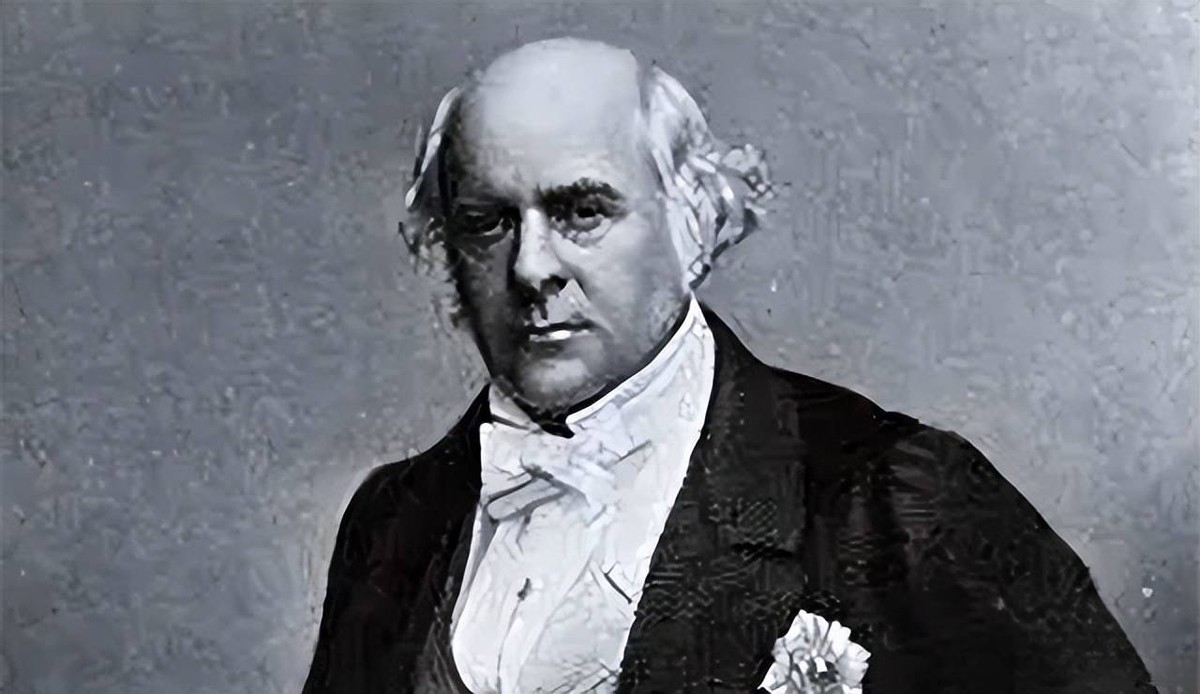

在劫掠期间,联军将领们就怎样处理圆明园展开了商议。一些军官建议直接攻打紫禁城,然而由于兵力不够且后勤保障存在难题,该提议被否定了。英军统帅额尔金主张焚烧圆明园,他觉得这样做能够给予清廷最强烈的震慑,从而迫使清廷履行《天津条约》。法军统帅孟托班一开始持反对意见,认为焚烧圆明园的做法太过激进,但最终还是没能阻止英军做出这一决定。

10月18号,联军开启焚烧指令的执行。士兵们于园内各处点燃火苗,木质构造很快被大火吞没。安佑宫的梁柱遭烧断,琉璃瓦在高温中炸裂。万寿山的佛香阁火势迅猛,直冲天际,九洲清晏殿的屏风与地毯烧成了灰烬。西洋楼的石柱在高温之下开裂,铜管熔成了废铁。

自10月18日起,大火熊熊燃烧了整整三天。浓密的烟雾将天空遮蔽,焦木与漆器的气味在空气中肆意弥漫。园内的珍贵宝物被完全毁坏,烧焦的木屑和残破的画卷在湖面上漂浮着。联军士兵在火光之中来回穿梭,一些人还在搜寻那些被遗漏的财物,直至火势失去控制,他们才相继撤离。

曾经辉煌的圆明园宫殿如今已沦为废墟,仅余残墙断壁。联军撤离之际,马车上装满了抢夺来的文物,运往天津的租界,之后又被送往英法两国。

一位英国军队的士兵在其晚年撰写的回忆录里记述,焚烧圆明园是对清朝政府傲慢态度的一种回应。他描绘了士兵们被园中的财富所震惊,慌慌张张地争抢财物,全然不顾文物本身的价值。另一位法国军队士兵的回忆录中提及,英法联军觉得清朝政府的强硬态度使得冲突进一步激化,焚烧圆明园是“给皇帝的一个教训”。

这些记忆妄图把责任推给清政府,然而却无法掩盖联军在抢劫与纵火时的残暴恶行。执行命令的士兵们,对文物毫无敬重之意,园内的珍贵宝物被肆意毁坏或抢夺。

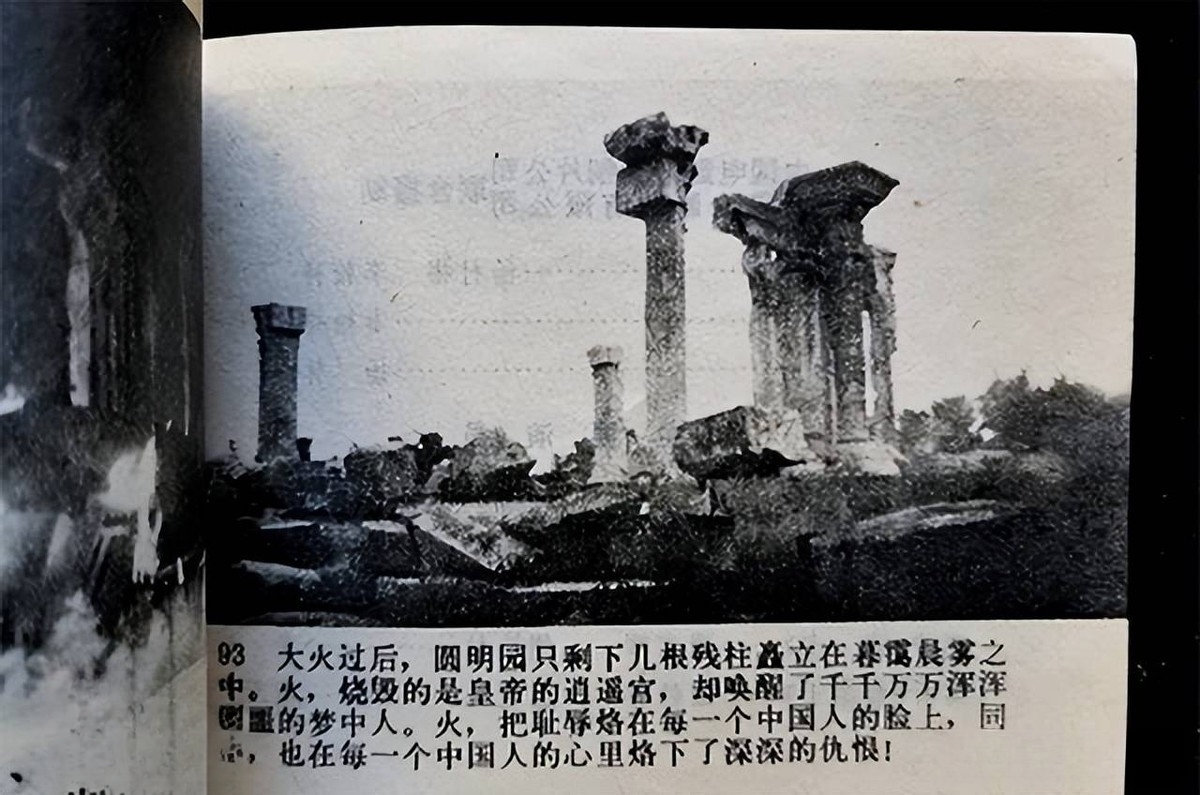

大火熄灭之后,圆明园的废墟陷入一片死寂。清廷官员冒着风险回到园内,看到的是遍地焦土与断裂的石柱。昆明湖边的石桥之上,还留着烧焦的木屑,湖水映照出废墟的影子。园内的铜鼎被熔成了块状,散落在地面;字画烧成了灰烬,仅剩下几片残页。

宦官与宫女于废墟里寻觅遗物,仅寻得被烧焦的木框以及破碎的瓷器。咸丰帝在热河行宫获知了此消息,虽愤怒至极却无计可施。清政府无奈签订《北京条约》,应允增辟天津作为通商口岸,向英法两国赔付八百万两白银,致使主权进一步丧失。

清朝政府曾有修复圆明园的打算,然而国库资金匮乏,内部忧患与外部威胁接连不断,致使该计划最终未能实施。园中废墟在风雨侵蚀下日益荒废,残垣断壁被杂草层层掩盖。周边村民把园内剩余的石料搬去建造房屋。

在1900年,八国联军发动侵华战争期间,圆明园又一次遭到了破坏,西洋楼仅存的石柱被推倒在地,至此完全变成了一片废墟。圆明园的毁坏,不只是物质层面的损失,更是文化领域的伤痛,沉重地刺痛了中国人民的内心。

在历史的漫漫进程里,圆明园的残垣断壁渐渐被人们淡忘,然而它所承载的教训却始终未曾消逝。20世纪初期,一些学者着手梳理圆明园的过往历史,尝试重现它曾经的璀璨景象。园中的废墟得以留存,化作警醒后世之人的历史见证。

当下,圆明园遗址公园中那些断裂的石柱与残破的湖岸,默默讲述着曾经那场灾难。每年都有不计其数的人来到此处,凭吊历史,反思国耻。圆明园所经历的悲剧,警示着后来者,国家力量薄弱必定会遭受外部欺凌,文化珍宝的守护离不开国家的繁荣昌盛。

关于这场灾难应由谁来承担责任,历史早就给出了明确的答案。在晚年时,联军士兵在自述中妄图把焚烧园林的罪责归咎于清廷的“傲慢”,然而事实无可争辩。诚然,清政府的腐朽与无能让列强有了入侵的机会,可英法联军的残暴举动,才是圆明园被毁的直接因素。

他们的烧杀劫掠,不但毁坏了中华文化的精华,更是对文明的玷污。圆明园燃起的大火,映照出清朝末年的耻辱,也燃起了后世国人奋发图强的决心。

圆明园的残垣断壁留存着无数的历史印记,联军士兵的狡辩之语,无法掩饰侵略的事实。这场灾难所带来的教训,值得全体中国人深刻反思。