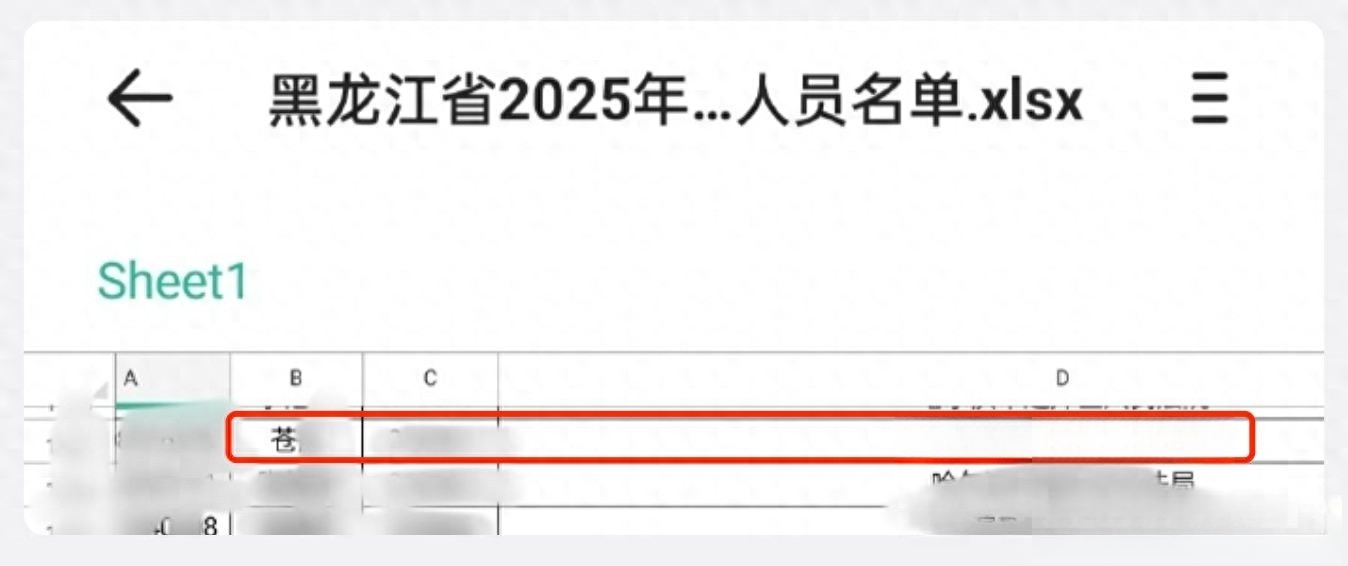

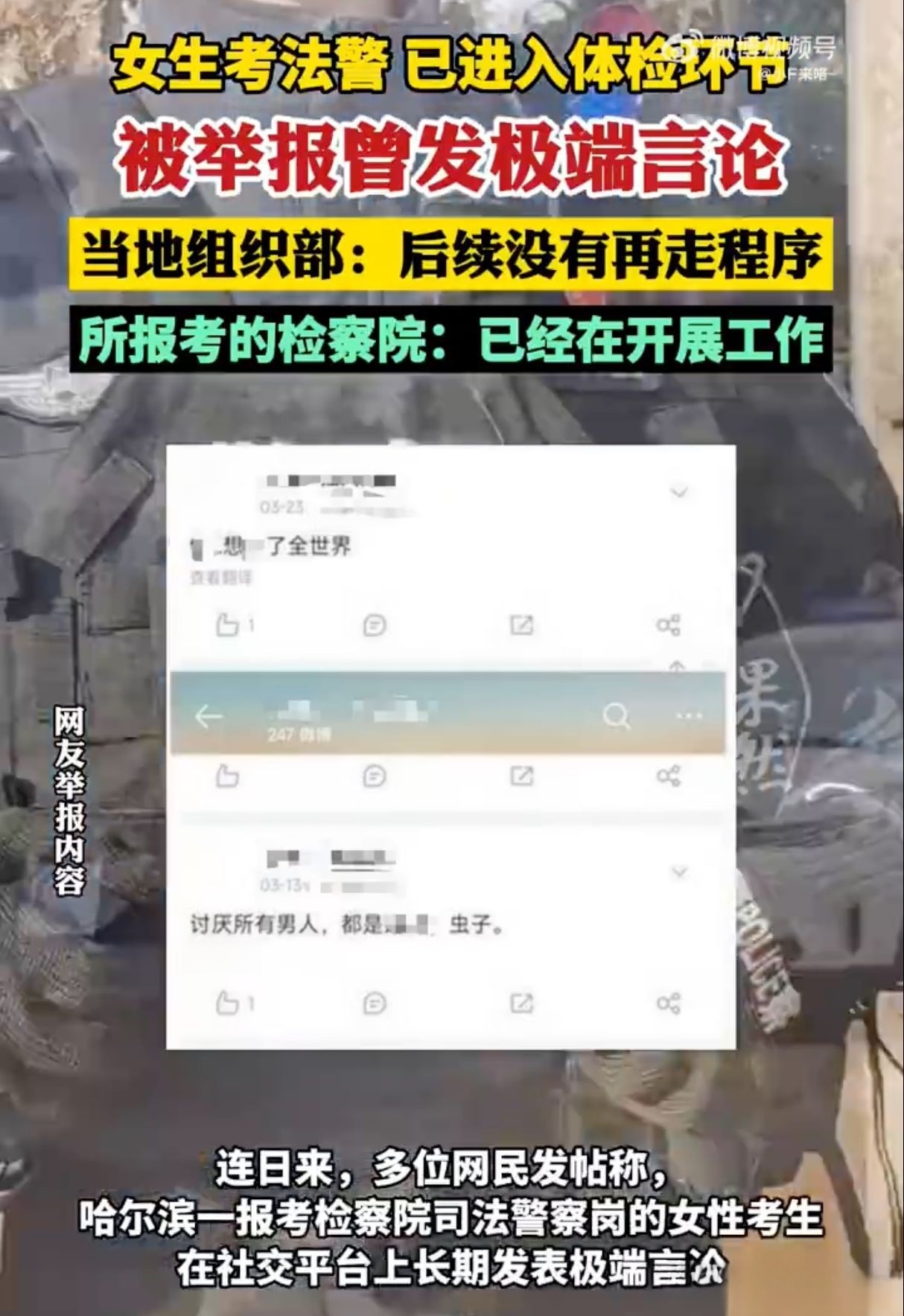

近日,一场由社交媒体言论引发的公考政审风波持续发酵。女生苍某的名字仍显示在哈尔滨市道外区人民检察院的体检名单上,但她的考公努力或因虚拟世界的文字戛然而止。当她的社交账号截图在网络疯传,当官方“未再走程序”的回应引发无数猜测,一个核心命题浮出水面:在虚拟与现实深度交融的今天,我们究竟该如何定义公职人员的准入门槛?

网络言论,一面照见三观的“数字魔镜”。近期研究表明,通过分析社交媒体内容,AI模型对用户政治倾向、道德判断的预测存在一定准确性。当苍某在社交平台写下“讨厌所有男性”等极端言论时,这些文字不再是简单的字符堆砌,而成为其价值观的数字化投射。司法警察作为执法者,若持有此类价值观,不仅可能扭曲执法公正性,更可能在舆情危机中成为公众质疑司法中立性的导火索。所以,多数网友认为,应该淘汰苍某。

公职岗位的特殊性,决定了其价值观选拔必须超越“能力本位”。我国《公务员法》第十四条明确对公务员有两个“忠于”要求的表述,这意味着在选拔环节设置“价值观前置审查”具有天然合理性。考公进行网络言论审查,正是将抽象的“两个忠诚”“道德品行”转化为可观测指标的必然选择。

当然,公考价值观审查绝非简单的“以言废人”。新加坡公务员选拔的“价值观评估体系”提供了有益借鉴,其体系以廉洁、公正等为核心价值观。我国部分地区试点的“政审旁听制度”,允许公众参与监督,这种公考政审动态机制既避免“一票否决”的武断,又确保审查的严肃性。

但公考政审的实现仍面临挑战。苍某事件中,官方既未公布其言论的具体法律定性,也未说明“未再走程序”的决策依据,这种模糊性为“权力任性”留下公众想象空间。要破解困局,需在法律层面明确“不当言论”的标准,同时设定时间效力门槛,避免将青年时期的网络吐槽等同于思想污点。

真正的解决之道,在于构建公考政审的“成长型评价体系”。可借鉴企业管理中的“时间衰减原则”,对时间久远的言论酌情降低权重;对已改正的言论,允许考生通过提交思想汇报、参与公益活动等方式修复评价。

哈尔滨这场公考政审风波,最终指向一个根本命题:在数字时代,我们该如何平衡技术赋权与个体权利?历史证明,过度严苛的思想审查终将反噬社会活力,但放任价值观偏差者进入公职人员队伍,同样可能给单位带来风险和损失。或许,答案就藏在“法律明界、程序透明、包容成长”这十二个字中——让公考政审在阳光下运行,让言论在红线内舒展,让每个年轻人都能在虚拟与现实交织的世界里,活出真实而负责的自我。

当键盘成为公考政审的“第二考场”,我们既要警惕“因言获罪”的寒蝉效应,也要守护公职人员队伍的纯洁性。这考验着立法者的智慧,也检验着每个网民的数字素养。毕竟,在数字时代,每个人都是自己人生的“政审官”。

你怎么看待这件事?欢迎留言讨论。

(图源网络,图文不相关,侵联删)