文︱陆弃

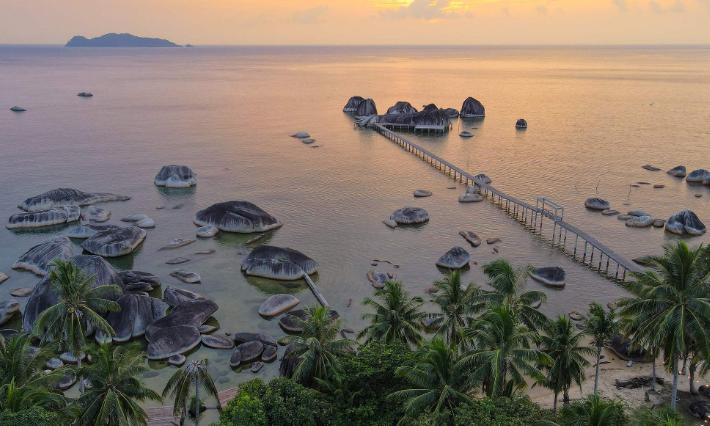

2025年5月下旬,印尼当局在廖内群岛附近海域成功截获一艘载有两公吨冰毒的船只,成为印尼缉毒史上规模最大、数额最惊人的毒品走私案。印尼国家麻醉品管理局在事后召开的记者会上,公布了该案的更多细节:这艘悬挂印尼国旗的走私船原本从安达曼海出发,目标直指巴淡岛,而船舱内竟藏有2000包冰毒,总价值接近3亿美元。六名涉案船员已被拘捕,包括四名印尼人和两名泰国人。这一案件不仅震动印尼国内,也再次将东南亚毒品黑市的深层问题摆上台面。

案件本身的震撼毋庸置疑,但真正令人警醒的是,它揭示了一条仍在活跃运作的跨国毒品链条:从“金三角”源头,到马六甲海峡的走私通道,再到印尼、马来西亚等国的消费市场,整条路线早已不是个体犯罪者所能操控的,而是由结构严密、纪律森严的有组织犯罪集团在操盘。此次印尼能提前获知情报并成功拦截,得益于与泰国当局五个月以来的联合侦查。泰国方面的情报指出,这艘可疑船只可能藏有大量毒品,由此才触发印尼方面的海上行动。两国联合行动的成功,为整个东南亚毒品打击机制提供了一个值得借鉴的范本。

然而,成功的背后,是更为复杂的治理难题。以“金三角”为源头的毒品问题,早已不是一个国家可以单独解决的了。这个横跨泰国、老挝和缅甸交界处的区域,几十年来就是全球最重要的毒品产区之一。尽管泰国政府近年频频高调打击毒枭,但由于边境线漫长、地形复杂,再加上部分区域法治失控,“金三角”的毒品输出依旧源源不断。走私者往往通过海上小型船只分批转运,再利用渔民、海员等低端劳动力群体实施中转运输。此次被抓的六名嫌犯就是“被招募的渔民”,对方许以约2000新元报酬,加上成功完成任务后的奖金。这种低成本、高回报的“雇佣模式”说明,毒品集团并非只靠暴力维系,其渗透力之深、组织力之强,不可小觑。

问题是,仅靠前端抓捕远远不够,毒品经济的链条必须从源头斩断。而“源头”不仅是“金三角”的罂粟田,更是各国的贫穷线、执法缝、信息盲区与腐败漏洞。若没有基层经济的长期困境,走私团伙不可能如此轻易在渔民中发展“廉价劳力”;若没有边境管理的系统性问题,也不会让如此巨量的毒品悄无声息流向大海;若不是某些执法人员或地方官员心照不宣,“走船放货”又怎可能顺利成行?

此外,印尼和其他东南亚国家当前的缉毒模式也存在结构性问题。大多数国家仍将执法焦点放在查缉、抓捕与监禁阶段,过于依赖“事后惩治”,而忽视“预防机制”。事实上,从社区教育、公共健康、戒毒医疗、基层治理等维度进行综合施策,才是减少毒品需求、切断毒品经济循环的治本之策。例如,在边境村落加强青年法律意识教育、为渔民提供多元就业路径、提升海岸巡逻设备智能化水平等,都是值得考虑的现实手段。而非每次等到“船到了、毒现了、人抓了”,媒体高调宣传一番之后,毒枭换个名字,路线照走不误。

更令人忧心的是,“冰毒海运”的模式,可能只是毒品跨境流动手段的冰山一角。随着技术手段发展,毒品贩运方式越来越隐秘化、智能化、金融化。无人船、卫星导航、虚拟货币交易、社交软件联系,已经成为新兴走私工具。毒品不再仅是藏在箱子里,它可以混入合法商品运输,可以化学掩盖再在境内重构,甚至可以通过“数字金融暗网洗钱”实现资金回流。而大多数发展中国家的执法力量,仍停留在靠经验、人力和突袭的初级阶段,对这种“新型毒品战争”几乎没有系统对抗能力。这不仅是执法体系的“代差”,更是一种安全盲点。

印尼这次行动虽属一次重大胜利,但如果没有形成区域合力,它就可能成为昙花一现的“孤例”。整个东南亚的反毒形势,已迫切需要一个制度化、常态化的联动机制,不只是情报互换,更包括联合追逃、资金冻结、刑法统一、海上联合巡逻等多维协作。必须强调,单个国家之间“你查你的,我守我的”已经无法对抗跨国毒枭的全球化行动。更何况,犯罪集团已经学会利用各国之间的司法缝隙、执法落差,将这些区域当作“操作缓冲区”游刃有余地布局转运节点。若不能实现法治互认与执法同步,毒品战的主动权注定掌握在敌手手中。

这场两吨毒品的拦截战役,无疑为东南亚毒品治理敲响了警钟:别以为打赢一次就是胜利,这不过是毒枭们下一次改道前的小插曲。而我们是否能借此机会建立起区域反毒机制的“新常态”,不仅关系到一个国家的法律尊严,更关系到整个地区的未来走向。当毒品开始学会跨国逃逸、技术伪装、资本洗白的时候,执法的“本地战术”就必须升级为“区域战略”。

抓住六个渔民不难,难的是让毒枭无处遁形;查获两吨冰毒不难,难的是让下一批毒品永远出不了港口。这不是一场一次性的胜利,而是一场只有持久战争才能取得真正胜果的较量。