一筐鸡蛋的分量

"怎么尽是些臭鸡蛋?这味儿,能吃吗?"丈夫王明昌捂着鼻子,嫌恶地看着那个旧竹筐。

我放下电话,心里像是被人狠狠揪了一下。

继母杨桂芝病了,重病。

我端着那筐被王明昌嫌弃的松花蛋,呆立在厨房。

王明昌又说:"林巧英,赶紧扔了吧,这味道熏得整个屋子都是。"

我没有回应,只是轻轻把竹筐放在厨房角落,用盖布遮了起来。

1990年,我爹因工伤去世,那年我十二岁。

单位给了一笔抚恤金,安排了杨桂芝接替爹的工作。

她是厂里的临时工,比爹小八岁,没有孩子。

按理说,她完全可以拿着那笔钱改嫁,可她留下了,留在这个砖瓦房里,留下来照顾我。

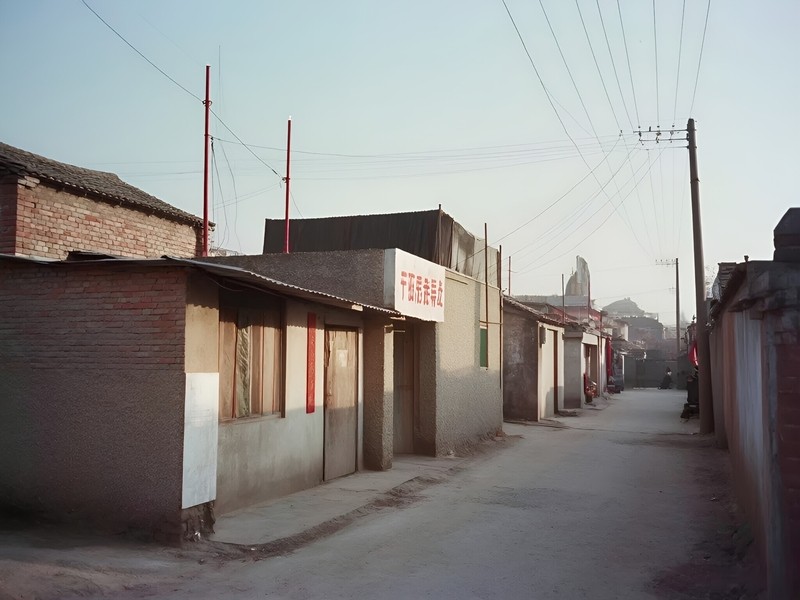

那时候我们家住在机械厂的职工宿舍,一排排红砖平房,家家户户门前种着冬青。

屋里摆设简单:一台"红灯"牌收音机,是爹生前最宝贝的东西;一张双人床,一张单人床,中间用一块花布帘子隔开;还有一个老式衣柜,上面摆着全家福照片。

那照片是爹还在时照的,黑白的,我和娘站在爹身边,笑得灿烂。

娘在我八岁时就走了,肺结核,拖了半年,最后瘦得只剩皮包骨。

杨桂芝来的第一个月,我几乎不说话。

我不喜欢她,刚开始甚至有些恨她。

她不如我娘漂亮,说话带着浓重的乡音,穿着一件褪了色的蓝色工装,手上的老茧粗得能挂住毛线。

那时候我总想,凭什么让这个女人住在我家?凭什么让她睡我娘的床?

我经常躲着她,故意不叫她"妈",只叫她"阿姨"。

她从不强求,只是每天早起晚睡,为我做饭、洗衣,从不言苦。

记得那年冬天特别冷,我放学回家,看见她在门口的小煤炉上做饭,脸被风吹得通红。

"回来啦?快进屋,锅里熬了红糖姜汤,喝点暖和暖和。"她搓着冻得通红的手说。

我没说话,径直进了屋,但还是喝了那碗姜汤。

那味道,又甜又辣,热乎乎的,从喉咙一直暖到心里。

日子就这样一天天过去,我渐渐习惯了她的存在。

九二年,我上初中了,班上同学都穿上了新衣服,只有我还穿着旧校服。

放学路上,几个女生嘲笑我:"林巧英,你那校服都洗白了,是不是你后妈舍不得给你买新的?"

那天回家,我把书包往桌上一摔,眼泪就下来了。

杨桂芝问我怎么了,我赌气不说话。

第二天放学,我看见她站在校门口,手里提着一个塑料袋。

"巧英,给你买了件新校服,试试合不合身。"她笑着说。

那是一件深蓝色的校服,料子挺括,还带着崭新的气息。

我愣住了,问她哪来的钱。

她摸摸我的头说:"不贵,厂里发了奖金。"

后来我才知道,那哪是什么奖金,是她偷偷去做了两个星期的夜班,攒下来的钱。

九三年,我的成绩一落千丈,整天和一群不三不四的同学混在一起。

那时候,港台歌曲和电视剧开始流行,我和小伙伴们迷上了那些情情爱爱的故事。

有一次,我逃课去看录像,被老师抓了个正着,通知了家长。

杨桂芝被叫到学校,低着头听老师数落。

回家路上,她问我:"巧英啊,你是不是有心事?"

我嗤之以鼻:"有什么心事,就是不想上学。"

她叹了口气:"你爹生前最大的愿望就是让你好好念书,将来考个好大学。"

我不耐烦地打断她:"他已经死了,你也不是我亲妈,少管我!"

说完这话,我自己都愣住了,从没这么直白地伤害过她。

她站在原地,眼睛红了,但没有哭,只是点点头:"是,我不是你亲妈,但我希望你好。"

那晚,我听见她在厨房里低声抽泣。

第二天早上,她却像什么都没发生一样,给我做了最爱吃的葱油饼。

"多吃点,上学别饿着。"她笑着说,眼角却有掩不住的疲惫。

九五年,我上高二,学习渐渐稳定下来。

那年冬天,杨桂芝的手被机器轧伤了,缠了厚厚的纱布。

我放学回家,看见她正艰难地择菜,左手不灵活,菜叶掉了一地。

我上前接过菜:"我来吧。"

她愣了一下,然后笑了:"好,好,你来。"

那是我第一次主动帮她做家务,也是第一次认真看她。

她比我记忆中瘦了很多,鬓角已经有了白发,眼角的皱纹也深了。

晚上吃饭时,我悄悄问:"疼吗?"

她笑着摇头:"不疼,小伤。"

可我知道那不是小伤,厂里的王师傅前年手被轧了,差点截肢。

那天晚上,我帮她换药,看见她的手掌血肉模糊,心里一阵阵抽痛。

从那以后,我开始叫她"妈"。

不是刻意为之,就这么自然而然地叫出了口。

她第一次听到时,眼眶湿润了,转身就去厨房忙活,但我看见她偷偷抹眼泪。

九七年,国企改革,杨桂芝下岗了。

那时我刚考上县城的电子技术大专,她四十出头,找工作四处碰壁。

"四十多的女工,没技术,谁要啊?"她自嘲地笑笑,却不让我担心。

最后在街头摆了个小摊,卖些自制的小吃。

夏天顶烈日,冬天迎寒风,雨天就打着补丁的雨伞。

每次放假回家,我都能看见她日渐佝偻的背影。

那时我才明白,为何她的脸上有了更深的皱纹,头发也早早花白。

我大专毕业后,在县城一家电器商场当了营业员,遇见了王明昌。

他是销售主管,西装革履,油光满面,家境殷实,父母是县里有名的私营企业主。

恋爱时,王明昌带我去高档餐厅,买名牌衣服,我第一次尝到了"阔气"的滋味。

但我不敢带他回家,怕他看不起我那简陋的家和土气的继母。

每次他问起我家人,我都含糊其辞:"我父母都不在了,一个阿姨带大我。"

"真可怜,"他摸摸我的头,"跟了我,以后不会受苦了。"

直到订婚前,他才见到杨桂芝。

她特意买了新衣服,一件深蓝色的确良衬衫,还去小区唯一的美发店烫了头发。

可在王家的豪华包厢里,她还是显得格格不入。

席间,他父母的眼神里满是轻视,尤其是当杨桂芝用公筷给我夹菜时,王母皱起了眉头。

王明昌事后说:"你继母也太寒酸了,这么大岁数了还那么粗俗,筷子拿得像铁钳子,说话那口音,听着刺耳。"

我没有反驳,只是心里一阵阵刺痛。

婚后,我很少回老家。

王明昌讨厌那个"破地方",我也渐渐被他的生活方式同化,喜欢上了逛商场、打麻将、参加各种聚会。

继母隔三差五地打电话,问我过得好不好,我总是敷衍几句。

她说:"有空就回来看看。"

我答应着,却一推再推。

日子就这样过去,我和王明昌结婚三年,感情逐渐平淡。

他整天忙着应酬,回家只是睡觉换衣服,我也习惯了独处。

有时候深夜醒来,看着床边的旧式座机,会想起老家那部转盘电话,想起杨桂芝每次接电话时小心翼翼的样子。

2006年春节前,杨桂芝打来电话,说:"巧英,今年能回来过年不?"

我刚想拒绝,王明昌在一旁说:"今年我们去海南过年,已经订好酒店了。"

我对着电话说:"妈,今年可能回不去了,单位安排值班。"

电话那头沉默了一会儿,然后说:"没事,工作要紧。"

挂了电话,我心里空落落的。

直到那天,杨桂芝托人带来一筐腌制的松花蛋。

送东西来的是老家的邻居王大娘,她说:"你妈这段时间身体不大好,总是犯恶心,但还惦记着你爱吃的松花蛋,非要给你送来。"

那是我小时候最爱吃的,每到过年,她都会做一些。

记得有一年,家里粮票不够了,她硬是从自己嘴里省下米,给我做了松花蛋。

"这可是好东西,"她笑着说,"蛋黄里全是营养,吃了长个子快。"

王明昌看着那筐黑乎乎的鸡蛋,皱起眉头:"扔了吧,看着就不卫生,都什么年代了,还吃这种东西。"

我没吭声,把蛋收进厨房。

晚上接到医院电话,说杨桂芝查出胃癌晚期。

那一刻,我的世界仿佛坍塌了。

原来她早就病了,却一直没告诉我,还惦记着我爱吃的松花蛋。

我匆忙收拾行李准备回老家,王明昌拦住我:"就为了那个老太婆?她又不是你亲妈。"

我停下手:"她养我十四年,比亲妈还亲。"

王明昌冷笑:"林巧英,你可想清楚了,我家可不养闲人。她要是真不行了,咱们出钱送医院就是,你何必亲自去照顾?"

我没理他,继续收拾东西。

"你非要这样?"他拔高了声音,"那个老太婆有什么好的?不就是个下岗工人吗?"

我停下手,看着他:"那是我妈。"

王明昌气极:"你得选一个,要么跟我过舒适的日子,要么回去照顾那个老太婆。别忘了,当初要不是我,你还在电器柜台卖电风扇呢!"

我沉默了。

十四年啊,她含辛茹苦把我养大。

她不是我亲妈,却给了我比亲妈还多的爱。

记得我十六岁那年,第一次来月经,慌张不知所措。

是她轻声细语地告诉我怎么用卫生巾,怎么缓解疼痛。

她说:"巧英,从今天起,你就是大姑娘了,要学会保护自己。"

记得我高考失利,只能上大专,躲在被窝里哭了一夜。

第二天早上,她端来一碗鸡蛋面:"没关系的,条条大路通罗马,大专照样能出人才。"

记得我第一次离家去县城,她硬塞给我一个小布包:"里面是我这些年攒的钱,不多,你先拿着。"

打开一看,全是些起皱的小额钞票,整整一万块。

那时候我才知道,她平时舍不得吃肉,却在我生日时变着法子做好吃的;她舍不得坐公交车,却给我买了辆二手自行车上学;她舍不得看病,感冒了就喝姜汤硬扛,却在我发烧时连夜背我去医院。

在那个连亲生父母都抛弃孩子的年代,她选择了坚守。

我收拾完行李,拿上那筐松花蛋。

王明昌冷笑:"你会后悔的。"

我摇摇头:"不会,唯一的遗憾是早该回去看看她。"

出租车上,我想起小时候和继母坐长途车回老家过年的情景。

那时候车里挤满了人,她让我坐在唯一的座位上,自己站了一路。

到站时,她的腿已经麻木了,却还笑着说:"没事,活动活动就好了。"

回到老家,杨桂芝正坐在床边,削着一个苹果。

她消瘦了很多,脸色蜡黄,但看到我时,眼睛一下子亮了起来。

她的手依然粗糙,却有力,苹果皮在她手中飞快地转着,一条长长的果皮垂下来。

看到我,她愣了一下,然后笑了,露出有些发黄的牙齿:"回来啦?"

我放下行李,在她身边坐下,拿起那个半削好的苹果,轻声道:"妈,我回来了。"

她眼中含泪,伸手摸摸我的脸:"瘦了。"

我忍不住抱住她:"妈,对不起,我这些年……"

她打断我:"说啥呢,你有出息了,妈高兴着呢。"

我看着她枯瘦的身体,心如刀绞:"妈,咱们明天去大医院看看。"

她摆摆手:"不用了,大夫说了,治不好的。我这把年纪,活够本了。"

"胡说,"我擦掉眼泪,"您才五十出头,还年轻着呢。"

她笑了:"傻孩子,人这辈子,能活到老的不多,能老有所依的更少。你能回来看我,我就知足了。"

那天晚上,她非要下床给我做饭。

我拦不住,只好跟在她身后,看着她颤颤巍巍地淘米、择菜。

厨房里,那筐松花蛋静静地放着。

她拿出一个,熟练地敲开,剥出里面墨绿色的蛋白和油黄的蛋黄。

"来,尝尝,"她笑着说,"看看和小时候的味道一样不。"

我咬了一口,那浓郁的香气瞬间充满口腔,咸香微酸,回味无穷。

泪水不知不觉流了下来。

"怎么哭了?"她慌忙用围裙擦我的脸,"是不是不好吃?"

我摇摇头:"好吃,和小时候一样好吃。"

她笑了,露出满足的神情:"那就好,那就好。"

后来的日子,我寸步不离地照顾她,白天陪她晒太阳,晚上陪她聊天。

我发现,她知道的事情比我想象的多得多。

她知道我高中时暗恋过班长,知道我大专时因为家境差被同学嘲笑,甚至知道我和王明昌结婚后的不快乐。

"妈,您怎么知道这些的?"我惊讶地问。

她笑着说:"你每次回来,睡觉时总是说梦话。"

原来,在我以为的疏远岁月里,她一直默默关注着我的一切。

病情恶化得很快,一个月后,杨桂芝住进了医院。

她躺在病床上,像个易碎的瓷娃娃。

我守在她身边,日夜不离。

有一天半夜,她突然醒来,拉着我的手说:"巧英,你王叔叔走了多久了?"

我一愣,才明白她是说我爹。

"十六年了,妈。"我轻声回答。

她点点头:"这些年,我常梦见他,他说我把你养得挺好。"

泪水模糊了我的视线:"是您把我养大的,没有您,我不知道会变成什么样。"

她微微一笑:"傻孩子,你命好,注定有出息。是你让我这辈子有了牵挂,有了温暖。"

我握紧她的手:"妈,您一定要好起来。"

她摇摇头:"我时日不多了,有件事想告诉你。"

原来,当年她接手抚养我时,亲戚们都劝她改嫁。

"一个黄花大闺女,干嘛要带着别人的孩子?吃力不讨好。"

她却说:"这孩子可怜,娘死得早,爹又走了,我不管谁管?"

就这样,她放弃了自己组建家庭的机会,选择了照顾我这个无血缘关系的孩子。

"我没什么遗憾,"她轻声说,"唯一放不下的就是你。那个王明昌,不是良人,你别委屈自己。"

我点点头,泪如雨下。

第二天,王明昌突然出现在医院门口,手里提着水果和补品。

"巧英,"他讪笑着,"我想通了,你妈生病了,你当然要回来照顾。这些是我买的补品,对病人好。"

我看着他,摇摇头:"王明昌,我们离婚吧。"

他愣住了:"你疯了?为了一个老太婆?"

我平静地说:"不是为了谁,是为了我自己。这些年,我忘了最重要的东西是什么。"

他气急败坏:"你会后悔的!没了我,你什么都不是!"

我笑了:"不,我是杨桂芝的女儿,这就足够了。"

杨桂芝在一个雨夜走了,走得很安详。

临终前,她握着我的手说:"巧英,妈这辈子最大的骄傲,就是把你养大。"

我哭着点头:"妈,您放心,我会好好活下去,不会辜负您的期望。"

她安详地闭上了眼睛,嘴角带着微笑。

葬礼很简单,来的人不多,都是些老邻居和厂里的老同事。

大家都说,杨桂芝是个好人,为人实在,宁愿自己吃苦也要把我抚养成人。

我整理她的遗物时,在枕头下发现一个旧照片。

那是我小学毕业时的照片,我穿着白衬衫,笑得灿烂。

照片背面,写着一行字:"巧英,妈永远以你为荣。"

那一刻,我泪如泉涌。

离婚后,我留在了老家,在镇上的学校教书。

每到清明,我都会带着松花蛋去看她,因为那是她最拿手的,也是我最爱吃的。

有时候夜深人静,我会想起她常说的一句话:"人这辈子,能遇到一个真心对你好的人,就值了。"

在这个简陋的老屋里,我找到了真正的归属。

那筐松花蛋的香气,是爱的味道,永远留在我的记忆里。