阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|徐 来

编辑|徐 来

《——【·前言·】——》

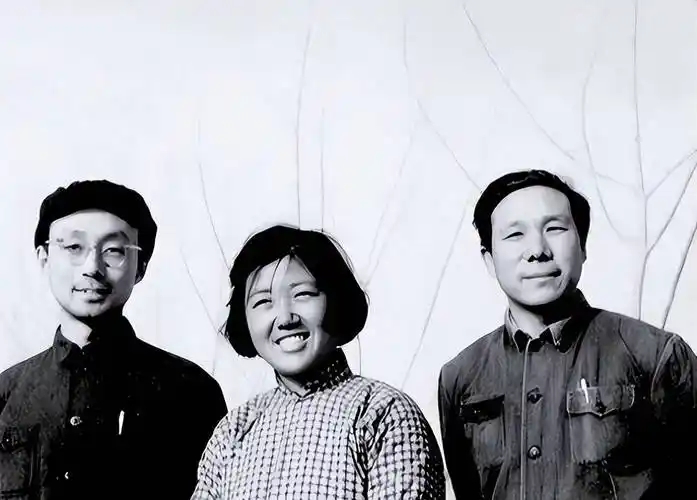

省委书记的妻子,补着补丁上补丁的衣服,全家7口人靠76元过日子。

而她治理的沙荒地,却变成了万亩良田。

15岁社长的沙地奇迹

1955年7月,河北临西县东留善固村,迎来了一个特殊的归乡者。

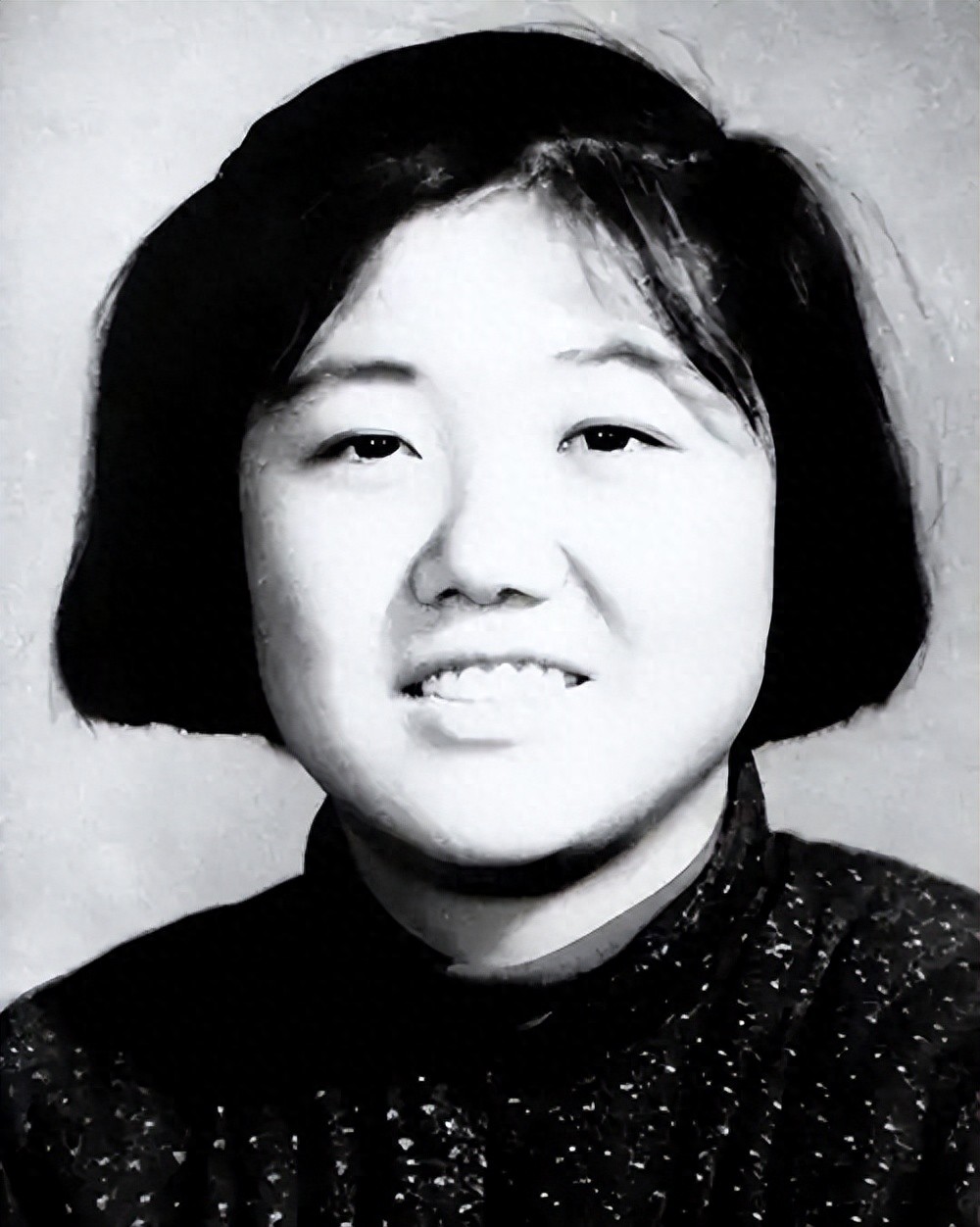

15岁的吕玉兰从县城高小毕业后,没有像其他同学那样继续求学或进城工作,而是选择回到生她养她的村庄。

吕玉兰是村里为数不多的高小毕业生,本可以在县城找个体面工作。

但她的想法很简单:农村需要有文化的人,家乡需要建设。

村里正在筹建初级农业社,需要一个能识字会算账的带头人。

经过村民推举,吕玉兰当选为东留善固村,初级农业社社长。15岁的年纪,让她成为全国最年轻的农业社社长。

合作社成立之初只有6户人家参加,大多数村民持观望态度,担心集体劳动会影响自家收成。

吕玉兰挨家挨户做工作,用了整整两个月时间,才动员24户村民加入合作社。

东留善固村的自然条件极其恶劣。村庄位于黄河故道,到处都是沙荒地。

一刮风,黄沙漫天,庄稼被沙土掩埋。村民们祖祖辈辈与风沙搏斗,却始终摆脱不了贫困。

吕玉兰上任后面临的第一个挑战,是改变村里妇女不下地干活的传统。按照当地习俗,妇女只能在家里纺线织布,不能到田间劳动。

这种观念严重制约了劳动力的有效利用。

她从自己做起,第一个下地参加重体力劳动,翻土、播种、收割,样样都干。其他妇女看到社长都亲自下地,逐渐也加入了田间劳动的队伍。

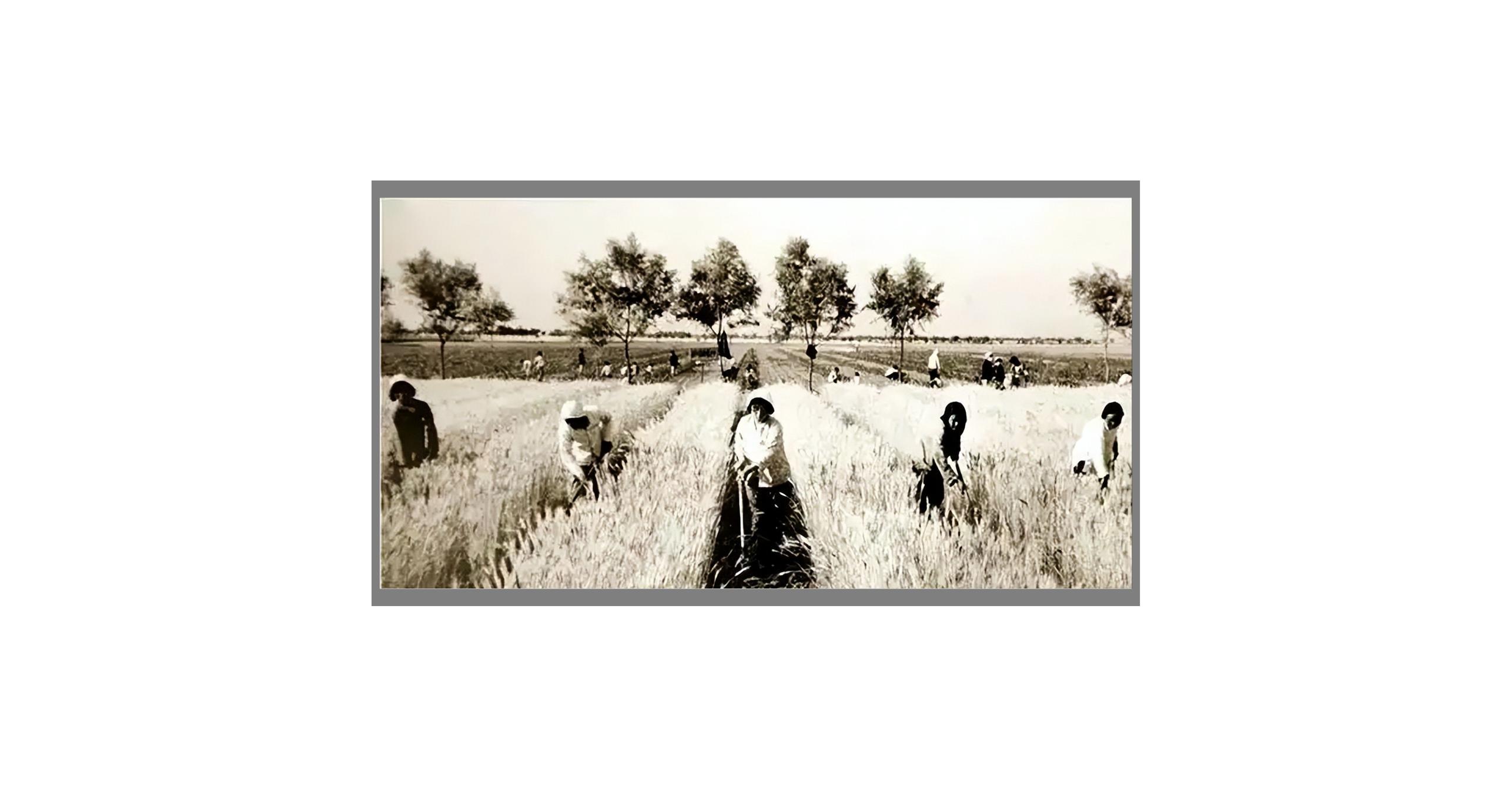

1956年春天,吕玉兰做出了一个大胆的决定:带领全村妇女治理沙荒地。她组织了40多名妇女,成立了植树造林小组。

没有树苗,就到邻村采榆钱、捡槐荚回来育苗。

植树的过程异常艰辛。沙荒地土质疏松,挖坑特别困难。

每挖一个树坑,都要挖很深才能保证树苗成活,40多名妇女每天从天不亮干到天黑,手上全是血泡。

经过一年的努力,600亩沙荒地上种满了树苗。总共植树10万株,建成了8华里长的防风林带。

这条林带有效阻挡了风沙侵袭,保护了村庄和农田。

1960年,吕玉兰当选为村党支部书记。她继续推进治沙造林工程,带领村民打井40眼,平整土地4000亩,开挖灌溉渠道30里。

经过几年努力,东留善固村彻底摆脱了风沙危害。

村里的变化是显著的。过去寸草不生的沙荒地,变成了绿树成荫的良田。粮食产量逐年提高,村民收入明显增加。

吕玉兰的名声也传到了县里、地区,甚至传到了北京。

骑车下乡的县委书记

1970年,30岁的吕玉兰被任命为临西县委书记。

从村支书到县委书记,这个跨越对一个农村妇女来说是巨大的。但她面临的挑战也是前所未有的。

临西县是河北省的贫困县之一,农业基础薄弱,工业几乎空白。

全县90%的人口从事农业,但粮食产量一直上不去。干部作风漂浮,很少深入基层了解实际情况。

吕玉兰上任后提出了一个响亮的口号:"农业要上去,干部要下去。"她要求全县所有干部每年必须下乡劳动100天以上,不得例外。这个规定在当时引起了不小的争议。

她自己带头执行这个规定。每天早上,吕玉兰都会扎上白毛巾,骑着自行车到各个村庄调研。

不管刮风下雨,从不间断。村民们经常看到,这个女县委书记出现在田间地头。

吕玉兰的工作方式很实在。她不喜欢听汇报,更愿意到现场看实际情况。

发现问题当场解决,需要协调的事情立即协调。

干部们开始抱怨工作强度太大,但效果很快显现出来。

临西县的农田水利建设在她任期内取得了突破。新修水渠200多里,新打机井300多眼,改造中低产田8万亩。

这些工程的质量都很好,40多年后的今天仍在发挥作用。

吕玉兰在临西工作了7年,县里的面貌发生了根本性变化,粮食产量翻了一番,农民收入大幅提高。

她本人也因为工作成绩突出,被提拔到更高的岗位。

1977年,37岁的吕玉兰被任命为河北省委书记。

这个任命在当时引起了轰动。

一个农村出身的女性,能够担任省级领导职务,在全国都是罕见的。

但吕玉兰的生活并没有因为职务提升而改善。

她的户口仍然保留在农村,每月只能领取40元工作补贴,丈夫江山是新华社记者,月工资36元。全家7口人靠着76元维持生计。

省委办公厅曾经提出给她额外补贴100元,被她断然拒绝。

她的理由很简单:咱家困难,国家也困难。个人的困难要靠自己克服,不能给国家添负担。

吕玉兰的家庭经济状况确实很困难。

孩子们穿的衣服都是补丁摞补丁,家里没有任何像样的家具。但她从来不抱怨,也不接受任何额外的照顾。

正定的产业试验

1981年,吕玉兰主动请缨,要求到正定县担任县委副书记。

从省委书记到县委副书记,这是明显的降职,但吕玉兰有自己的想法。

正定县是河北省的农业大县,但经济发展相对滞后。

吕玉兰认为,基层工作更能发挥自己的特长。她主动要求分管多种经营,准备在这个领域闯出一条新路。

吕玉兰把目光投向了江苏南部的乡镇企业。

那里的农村工业发展得红红火火,农民收入远远超过单纯种粮的地区。她决定组织考察团前往学习经验。

考察团的规模不大,只有十几个人。吕玉兰坚持坐硬座火车,住便宜的集体宿舍。

考察期间,她发现宾馆餐厅里,经常有人浪费馒头,就捡回来喂自己养的鸡。

苏南之行给吕玉兰很大启发。

她看到了农村工业化的巨大潜力,也找到了适合正定县发展的项目。

回来后,她积极推动引进刺绣等劳动密集型产业。

绣花项目很快在正定县推广开来。这个项目投资少、见效快,特别适合农村妇女参与。

很多农家女通过绣花增加了收入,生活水平明显提高。

吕玉兰在正定工作期间,依然保持着艰苦朴素的作风,她经常深入村庄调研,了解农民的实际需求。

发现好的经验立即推广,遇到困难想方设法解决。

1985年,吕玉兰被调任河北省农业厅副厅长。

这个职务更适合她发挥专业特长。她负责全省的农业技术推广工作,经常到各地指导农民改进种植技术。

即使在省厅工作,吕玉兰仍然保持着下地劳动的习惯。

每天早上,她都会到厅里的试验田干一会儿农活。同事们习惯了看到她挽着裤腿、满手泥土的样子。

吕玉兰的家庭状况一直没有改善。家里仍然没有电视机,孩子们要看电视得到邻居家去。

她的衣服还是补了又补,从来不买新的,有人送礼她坚决不收,送钱更是想都别想。

倒在工作岗位上

1990年春天,吕玉兰的身体开始出现异常。

经常感到头晕,有时候工作时会突然站不稳,没有在意,以为是工作太累的缘故。

症状越来越严重。有一次在田间指导工作时,吕玉兰突然倒地,被紧急送到医院。

经过检查,确诊为脑血管痉挛症。医生建议她立即住院治疗,并且要注意休息。

吕玉兰住院治疗了一段时间,病情有所好转。

她放不下手头的工作,坚持要回到工作岗位。医生和家人都劝她多休息,但她说农民等不起,农业等不起。

带病工作的日子里,吕玉兰的身体每况愈下。她经常在工作中突然晕倒,同事们都很担心,她总是休息一下就继续工作,从来不肯真正放下手头的事情。

1993年3月31日,一个普通的工作日。

吕玉兰像往常一样早早来到办公室,准备处理积压的文件。上午10点左右,她突然感到剧烈头痛,随即失去了意识。

同事们立即将她送往医院抢救。但病情来得太突然,太严重。

经过几个小时的抢救,医生宣布抢救无效。吕玉兰永远地离开了她深爱的土地和人民。

吕玉兰去世时只有53岁。她的一生都献给了农村和农民,自己却始终过着清贫的生活。

消息传出后,成千上万的农民自发前来送别。

东留善固村为她建立了纪念馆。村里的主要道路命名为玉兰路,新建的小学命名为玉兰学校。

她曾经治理的那片沙荒地,如今绿树成荫,庄稼丰收。

吕玉兰的一生充满了矛盾,位居高位却生活清贫,权力在握却从不谋私。

这种矛盾在今天看来更加珍贵,因为它展现了一个共产党员的本色。

她治理过的土地仍在产生效益,推广的技术仍在造福农民,这比任何纪念碑都更有说服力,证明了一个人的价值,不在于索取了什么,而在于奉献了什么。