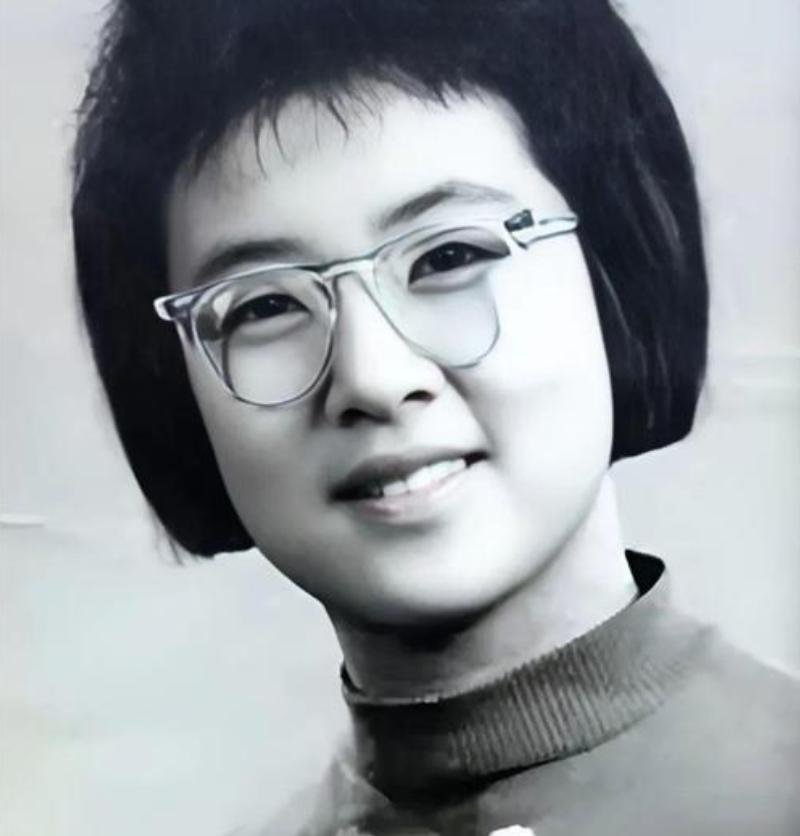

她,曾经担任毛主席的机要员长达17年之久,负责毛主席,周总理交办的工作,是毛主席晚年最信任的女秘书之一。

她,曾被毛主席亲切地称为“小谢”,曾是中国历史政治舞台上备受瞩目的女性之一。

她年仅38岁官至北京市委书记处书记,然而上任三年却遭撤职,晚年享受干部级别的待遇。

她就是谢静宜,一个曾为人们熟悉后来渐渐淡忘的名字,一个曾经风风火火而今过着清雅淡泊生活的人。

在毛主席身边工作了十几年,像其他所有工作人员一样,对这样历史巨人有着深刻的印象。

毛主席言传身教,理解关怀,方方面面,至今清晰而深刻地留在她记忆的长河中。

她对毛主席是无限崇敬和热爱的,谢静宜晚年这样描绘毛主席:

“主席一切以民为本,心中始终装着人民,任何时候都身体力行,他无论倡导什么,他自己都要首先做到,严于律己,宽以待人,对身边工作人员的关怀,理解是无微不至的,他既是伟大的领袖,又是一位慈祥的长者,在他面前,人们不会产生拘束感,畏惧感,也不会有神秘感,在与他的相处中,人们常常忘却伟大与平凡的界限,而感觉置身充满平等,信任与真诚的气氛中。”

谢静宜晚年身体不太好,有风湿性心脏病,特别是冬天身体会弱一些,从外表上看,她瘦削,苍白,额头上也有许多皱纹,穿着朴素,经常与中式便服相伴,颜色也是再平淡不过了,俨然一副“隐士”的风格。

谢静宜是河南人,1936年出生,1950年6月,朝鲜战争爆发时,她刚考上高中,就在这个当口,恰好遇到军委某部家乡招机要人员,她立即报名并顺利地被录取了。

她参军后先到军委机要学校学习,毕业后进入中南海,在中央机要局做机要员。

谢静宜和毛主席的第一次相识在1953年的冬天,在中南海组织的一次晚会上,她第一次见到了周总理。

大家都上前去同周总理握手,她也激动地跑过去同周总理握手,向周总理立正,鞠躬,周总理问她是哪个单位的,她说是机要局的。

周总理说:“机要局的同志我大多数都认识,你是新来的吧?”

谢静宜回答道:“不,我来了大半年了,新同志不变成老同志是不准到这里来的。”

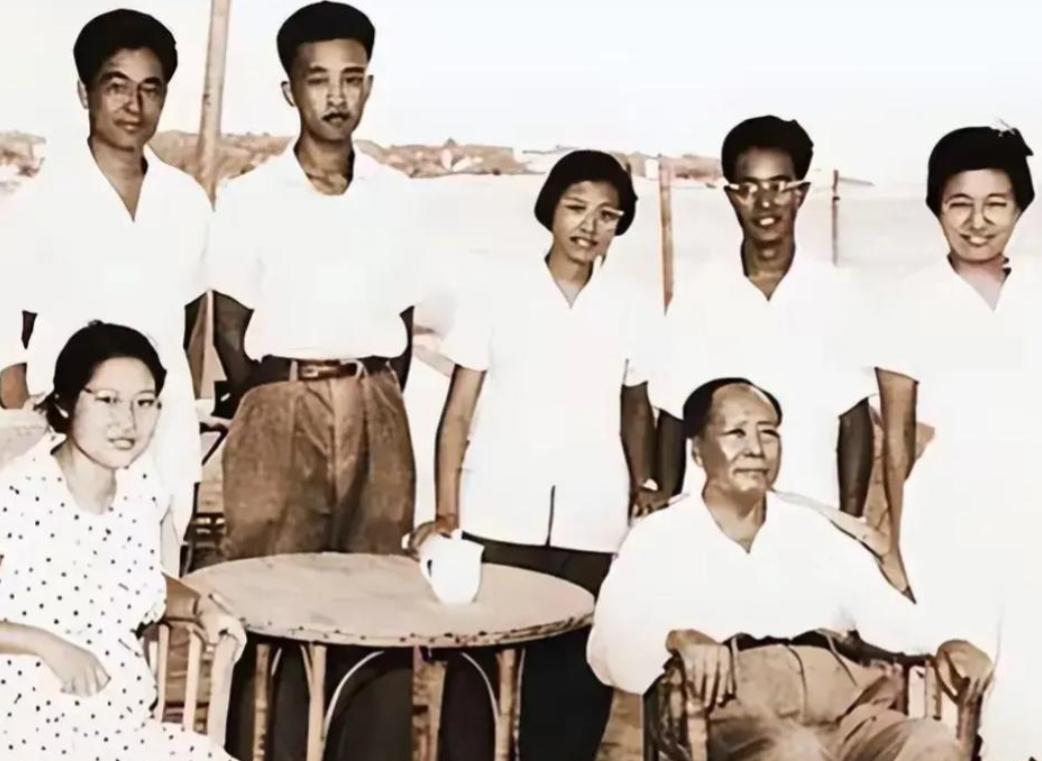

周总理听后哈哈大笑夸赞谢静宜勇敢,在不久后的另一次晚会上,她又见到了周总理,并第一次见到了毛主席,当时毛主席同周总理坐在沙发上,晚会人很多,没空位子,她站着。

周总理看到她,拍拍沙发暗示她坐下,而谢静宜一屁股就坐在毛主席和周总理中间的沙发扶手上。

谢静宜向毛主席问好,毛主席好奇地上下打量着这位勇敢的姑娘,毛主席问谢静宜叫什么名字,在哪里工作。

毛主席问她的名字怎么写,谢静宜一个字一个字回答,毛主席说:“这名字太麻烦了”,说着毛主席背了一句李白的“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发”,说道:“你就叫小谢吧。”

1959年,谢静宜担任了毛主席的机要员,此后便跟随毛主席走遍大江南北,在1970年---1976年之间,她主要负责毛主席,周总理交办的工作,并兼任北京市委的重要领导职务,为毛主席和中央领导完成了大量复杂艰巨的工作,成为毛主席身边的得力干将。

“小谢”本人和家庭,也经常受到毛主席的关心,谢静宜有个独生儿子,取名苏引,儿子出生前,夫妇俩曾请毛主席为孩子取名,百忙之中的毛主席了解到谢静宜是春天怀孕,就幽默地说:“那就叫苏春雷好了。”

谢静宜与爱人苏延勋自幼便青梅竹马,情谊深厚。1959 年,两人步入婚姻殿堂,彼时苏延勋任职于广州空军某部机关,从事机要工作。

然而新婚未满一月,苏延勋便因部队任务返回岗位,自此二人相隔千里,聚少离多。后来,毛主席前往广州,身为机要员的谢静宜随行,借此机会,这对分离许久的夫妻才得以短暂相见 。

1960年后,全军开展比武竞赛,机要工作人员也比技能,苏延勋由于各项技术比较全面被调到北京,在空军司令部机要局工作。

因为苏延勋不是通过谢静宜调到北京的,所以当时他的同事们并不知道他和谢静宜是夫妻关系,每逢看到他们二人往来甚密,就有人问苏延勋:“怎么,你在北京已经有朋友了?”苏延勋笑着回答:“朋友是过去的事情了,我们早已经是一家人了。”

这样,人们才慢慢知道他们原来是一对“机要夫妻”。

更耐人寻味的是,平日里赞扬“小谢”的为人处事,并高度肯定其工作成绩的毛主席,曾向谢静宜提出特地为她作一首诗。

在常人看来,共和国的最高领导人主动为自己的机要秘书作诗,这是何等的荣耀和事情,但是毛主席的提议却被谢静宜委婉地拒绝了。

谢静宜后来回忆说,当时她考虑到主席的公务繁忙,日理万机,如果出于一己之私就同意这个提议,会花费他太多的时间,影响毛主席的工作,这是她不愿意看到的。

虽然谢静宜的名字没能出现在毛主席的诗句里,但毛主席对身边工作人员的这种无微不至的关怀和理解,也同样极大地影响了谢静宜的为人处事,成为谢静宜宝贵的精神财富。

不仅如此,谢静宜常常跟随毛主席到全国各地视察工作,调查研究,有时一出去就是几个月,甚至一年有三分之二的时间在外地活动。

每次外出,毛主席都轻装简从,随行的有秘书,警卫,医护,机要,摄影等工作人员,各行其职,作为机要人员,他们的职责是,保证在外地的毛主席与北京党中央保持不间断的机要联系,因为工作性质的需要,她与毛主席接触的机会很多,无拘无束。

毛主席从求学期间就注重社会实践,调查研究,曾经和同学不带分文去“游学”目的是为了了解社会,磨炼自己,他不仅重“有字之书”,更重“无字之书”。

他是一位杰出的社会实践家,这恰恰是他不同于古代乃至今天文人的重要方面,所以,才有了后来的名言:“没有调查研究,就没有发言权。”

新中国成立后,毛主席在百忙之中仍然保持调查研究的优良传统,谢静宜说:“我在主席身边执行任务的十多年期间,多次跟随他到华北,华东,中南等各省市视察工作。”

1973年,周总理找来时任北京市委第一书记的吴德,吩咐道:“就派谢静宜任市委书记处书记,可以经过她向毛主席反映一些情况,传达毛主席的指示。”

不久后,谢静宜就成了北京市委书记,共青团北京市委书记,北京市革委会副主任。

在当年召开的“十大”上,谢静宜还当选为中央委员,然而1976年她又被撤职,直到1989年在邓颖超的帮助下回到北京,。

从1985起,谢静宜便开始利用养病的空闲,日积月累地写点东西,她想把自己在毛主席身边工作的这段时间的耳濡目染,心得体会一个片段一个片段写出来,留给历史,教育后人。

1991 年,丈夫抱病离世。爱人的离去,让本就体弱多病的谢静宜,在身体与心灵上遭受了亲人永别的双重打击。

几个月的时间,她在恍惚中度日,脑海中充满着对与爱人几十年美好生活的回忆。

每逢9月9日丈夫生日,她都会去想山脚下苏延勋的坟前为他扫墓,十几年来不曾中断。

而谢静宜生活简朴,做饭时用过的洗菜水,她舍不得倒掉,而是将它倒进卫生间里的几个专用盆里,用于浇花,以节约用水。

毛主席生前勤俭节约,以身作则的风范,如今让然留存在这位曾经在他身边工作过的老人身上,一直到2017年3月25日凌晨6时零7分,81岁的谢静宜在北京病逝。