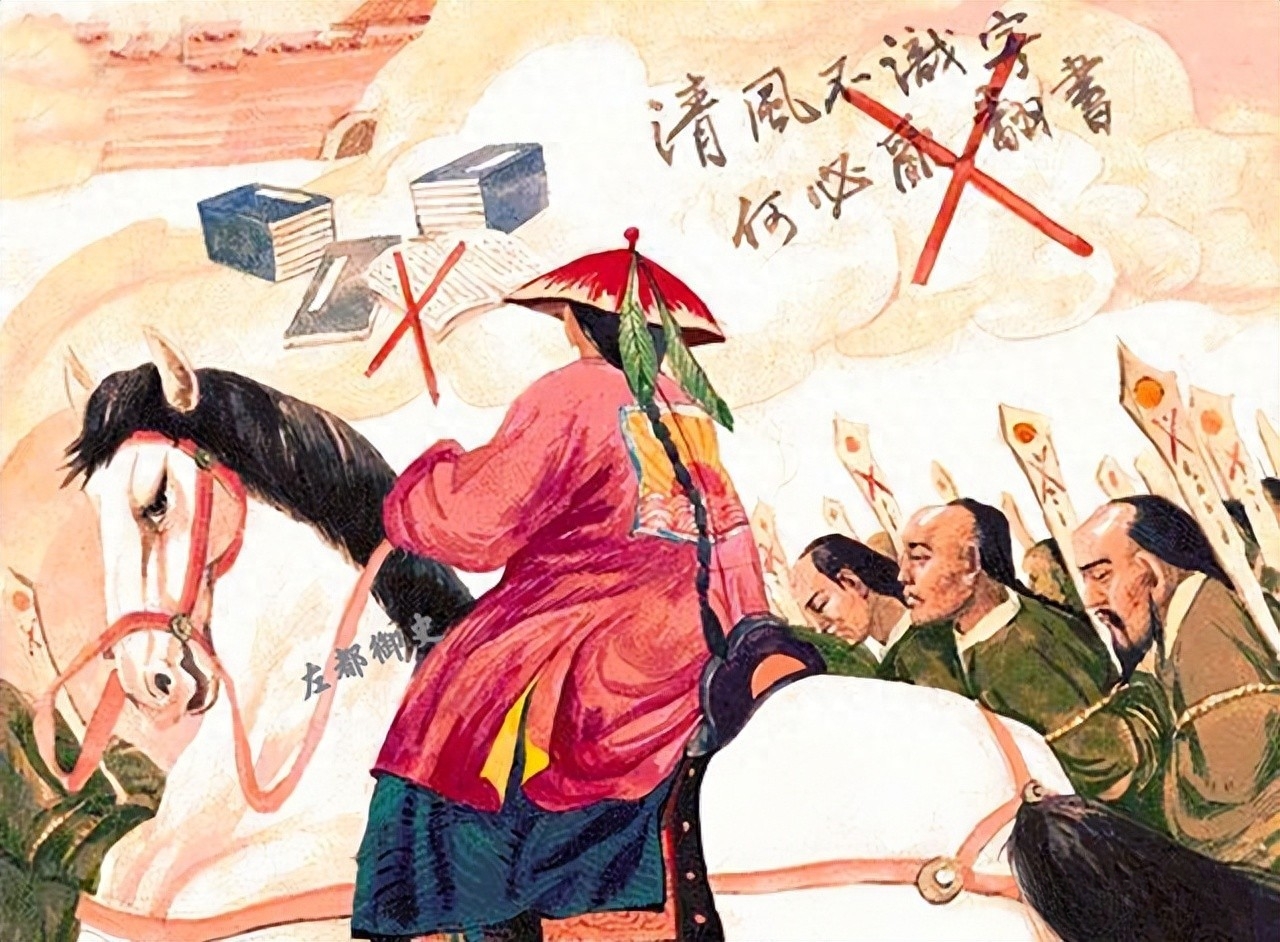

#认证作者激励计划#清代自康熙时期开始,就对汉族士人进行了严厉的文化管制,不允许出现任何对朝廷不利的言行,从而也就出现了文字大狱。然而在所有文字狱中,影响力最大的是发生于乾隆四十三年的《一柱楼诗》案,直到数十年后,仍让江南士子胆战心惊,谈虎色变。

邻里矛盾引发的惊天冤案

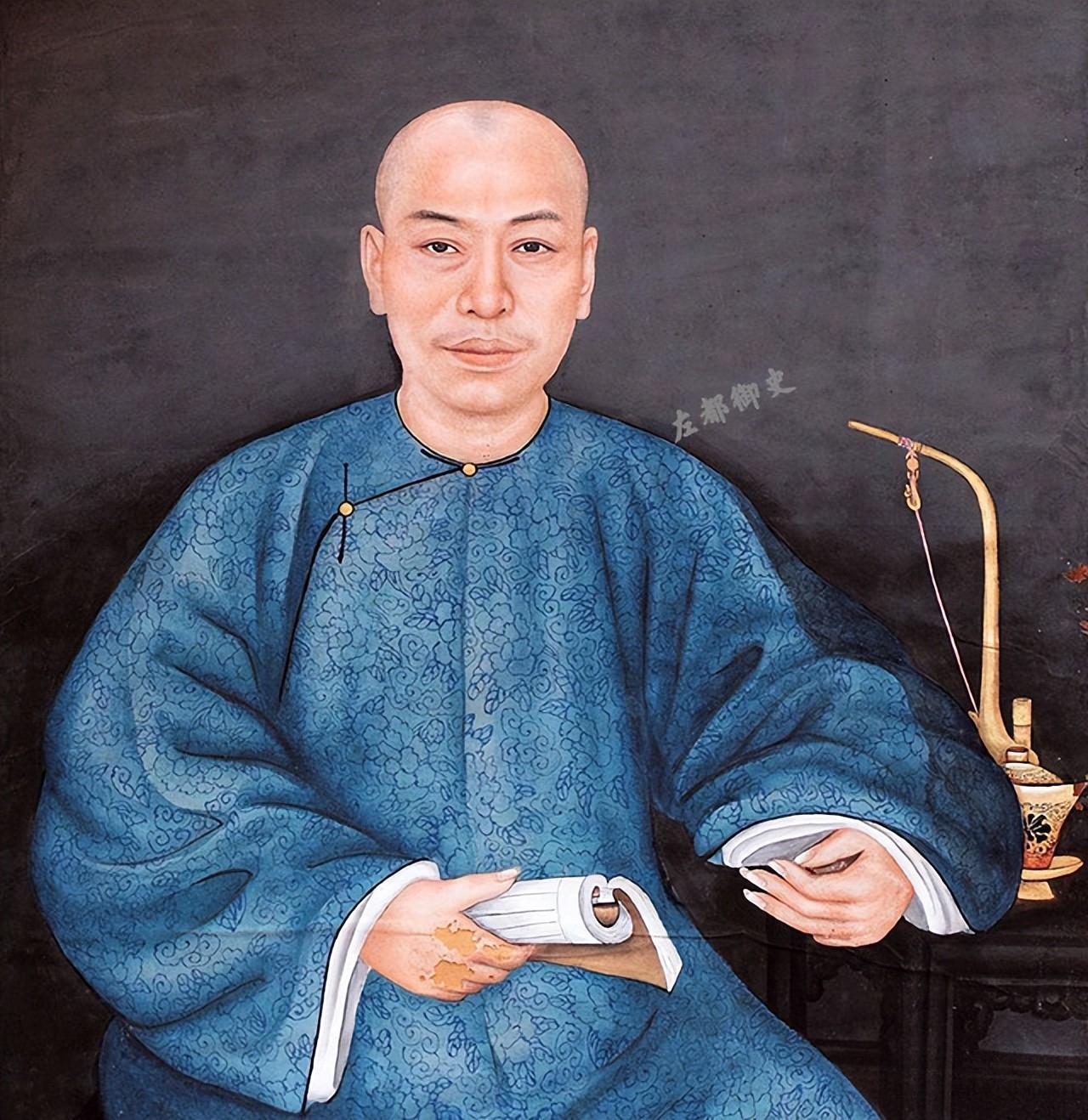

《一柱楼诗》的作者是江苏扬州府东台县人徐述夔,他于乾隆三年中举后被拣选为知县。徐述夔其人很有才华,曾自比董其昌,但是由于科举受挫止步于举人,官也不过七品,所以心中就有一种怀才不遇的牢骚和愤懑。

他在自己的诗文中就有“旧日天心原梦梦,近来世事益非非”,“汇此久无乾净土,乾坤何处可为家?”之语,流露出某种危险的政治倾向。

不过除此以外,徐述夔倒也没有什么出格的举动,更谈不上借诗文讽刺朝政。他晚年将生平的作品编为诗集,名为《一柱楼诗》、《小题诗》和《和陶诗》。

徐述夔死后,他的儿子徐怀祖于乾隆二十八年将三本诗集雕版付印。可谁曾想到,就因为刊印了这几本诗集,竟给徐家子嗣带来了奇冤大祸。

乾隆中后期,官府查办禁书的风声越来越紧,不仅明末清初的笔记野史受到禁止,就连所有“违碍”的新编之书也都列入查缴、销毁之列。徐家祖上的几本诗集是十几年前刊刻的,远近皆知,这让徐怀祖(当时已经去世)之子徐食田、徐食书兄弟十分不安。

凑巧的是,徐氏兄弟又与邻居蔡家发生了田产纠纷,双方僵持不下告到官府,蔡家当家人蔡嘉树摆出一个泼皮无奈的架势,非要用少许的银两赎回徐怀祖生前用两千多两银子买下的田地,而且扬言说赎也得赎,不赎也得赎。如果不答应,就告发徐家刊刻、藏匿禁书。

事情到了这个地步已经是无路可退了,徐食田不肯向蔡家低头,乾隆四十三年四月初六日,他将所有诗集和刻版主动呈缴给东台官府。

徐食田为何要主动呈缴呢?因为此前乾隆皇帝曾下过一道谕旨,规定只要在限期内主动呈书到官,即可免予追究藏书之罪。

但是蔡嘉树仍旧不死心,他于四月初九日到东台县衙检举,东台县令不敢怠慢,立即将《一柱楼诗》等上报给江苏布政司。

按说事情到了这个地步也就该结束了,可是蔡嘉树不依不饶,非要借着禁书一事置徐家于死地。当年六月,蔡嘉树到省里把徐食田连同东台县令一起告发了。

江苏学政刘墉扮演了不光彩的角色

江宁布政使陶易接到蔡嘉树举发后很不以为然,认为他是“挟嫌倾陷”,何况徐家已经主动呈县,即便诗集中有违碍之处,只要加以销毁就行了。

蔡嘉树碰了一鼻子灰只得悻悻而归,陶易仔细查看了《一柱楼诗》,认为性质不算恶劣,所以将该案打回扬州府审理。

七月中旬,东台县将所有有关涉案人员解到扬州府,知府谢启昆从诗集中检阅出“悖逆语句甚多”,但是他也没有马上给出结论。

到了八月初的时候,江苏学政刘墉刚好在金坛办理考试事务,如皋县民向他投递《一柱楼诗》。刘墉仔细查看之后,认为“语多愤激”,认为徐述夔“或者因愤生逆,亦未可定。其所著述如有悖逆即当查办;如无逆迹,亦当销毁。”于是,刘墉将此事直接捅到了乾隆那里。

乾隆接到奏报后,于八月二十七日下达谕旨,严斥两江总督、江苏巡抚等地方官查办禁书不力,将朝廷谕令置若罔闻。并要求相关部门抓紧查究。

如果不是刘墉来了这么一手,如果不是乾隆亲自干预,蔡嘉树控告徐食田一案很有可能就在扬州府了结。不幸的是,乾隆蓄意要将《一柱楼诗》案搞成轰动全国的特大案件。

乾隆为何要假戏真做、大动干戈呢?显然是有政治目的的,当时各省查办禁书虽是三令五申,但事过多年,效果并不显著。乾隆认为问题在于查办禁书的谕旨在贯彻执行中出现了偏差,各级地方官员并不重视。

现在好不容易抓了一个典型,所以乾隆想借此机会敲打各省官员,所以要迫不及待地将《一柱楼诗》案宣布为特大逆案,以便造成声势。

欲加之罪何患无辞,皇权的淫威高于大清律法

在乾隆的干预下,案情全面深入下去了。不仅要追究藏书的徐食田,还要严办已故的徐述夔;不仅要查办小人物,而且还要追究玩忽职守的地方大员。

可是乾隆想要制造冤案也不是那么容易的,因为在此之前,是他亲自颁布谕旨,向全国臣民郑重宣布:“此后续行呈缴,仍可不加究治。”根据这一最高指示,《一柱楼诗》就算属于悖逆,徐食田自行呈缴,也难以治罪。

乾隆认为关键的节点在于核实徐食田是否属于“自行呈缴”。关于这一点,东台县案卷上明确记录:“徐食田于四月初六日呈出各书,蔡嘉树于四月初九日首告”。事实摆在眼前,乾隆很失望,但事已至此,乾隆决心咬紧牙关一干到底。

九月十六日,乾隆帝下令将江宁布政使陶易、扬州知府谢启昆、东台知县涂跃龙一并革职,至此《一柱楼诗》案,已经成了朝野内外关注的大案、要案。

然而,徐食田是否自呈这一点关系到全案的核心,刑部将徐食田、蔡嘉树的供词与有关的案卷作了反复对比,得出的结论仍是徐食田主动呈缴。

最终的难题重新回到了乾隆的手上,是尊重事实维护《大清律例》的尊严,还是保全面子,维护皇帝的天威?乾隆为了推动查办禁书的需要,决心仍按原先的设想了结此案,皇权的淫威在这一刻被体现的淋漓尽致。

越过国法说起来容易做起来难,刑部在乾隆的压力下,必须要从《大清律例》中找到突破口。经过苦思冥想,刑部总算找到了“知人欲告而自首,只能减罪,不能免罪”的法律依据。

经过这样一和谐,徐食田的罪就被定下来了。但另一个棘手的问题也出现了,《一柱楼诗》中尽管有不少违碍之处,但是致命的诗句却没有,要想定个“大逆罪”也得给天下人一个说法。

找来找去,乾隆总算看到了一句“明朝期振翮,一举去清都”,认定为复兴明朝、推翻清朝之意。皇帝定了调子,刑部只能奉旨按照大逆罪判刑了。什么叫文字罪人,《一柱楼诗》案给我们提供了罪典型、最生动的注解。

此案的处理结果是残酷、血腥的,徐述夔遭剖棺戮尸,首级被枭示;徐食田判处死刑,家产抄没入官;徐食书判处死刑;江宁布政使陶易纵容大逆判处死刑,秋后处决;扬州知府谢启昆发往军台效力赎罪;东台知县途跃龙革职杖一百,徒三千里。此外,还有十三人也受到不同程度的处罚。