商业科技动态:多领域结构性调整与突破

(一)比亚迪:从本土车企到全球制造巨头的跃迁

2024年,比亚迪以亮眼的财务表现印证了中国制造业的崛起势能。其全年营收首次突破1000亿美元大关,同比增长近30%,净利润增幅达1/3,创下历史新高。

这一成绩的背后,是其在新能源汽车领域的全产业链布局——从电池研发到整车制造,从国内市场到全球化扩张,比亚迪构建了难以复制的竞争壁垒。

创始人王传福在财报发布后宣布2025年销量目标:全年计划销售550万辆汽车,其中海外市场占比提升至14.5%(80万辆)。

为支撑这一目标,比亚迪正加速欧洲本土化进程,拟在德国建立第三家欧洲工厂。值得关注的是,其员工规模已接近100万人,超越丰田、大众等传统汽车巨头,成为全球雇员最多的车企。

这种"制造规模+技术创新+市场扩张"的三重驱动模式,不仅改写了汽车行业的竞争格局,也为中国高端制造业的全球化提供了范本。

(二)腾讯微信:AI入口的隐秘探索

在AI浪潮席卷下,腾讯正通过微信生态悄然布局。近期测试的"元宝红包封面助手"看似聚焦红包设计,实则是腾讯混元大模型的一次场景化试水。

用户可通过对话生成个性化红包封面,这一功能不仅降低了内容创作门槛,更展现了AI与社交场景的融合可能。

尽管当前功能仍限定于红包场景,但腾讯内部透露,该服务旨在探索AI作为"超级入口"的潜力——未来可能整合资讯生成、生活服务等多元功能。

依托微信10亿级用户流量与内容生态,混元大模型若能突破工具属性,或将重塑即时通讯平台的价值边界。这一尝试也折射出科技巨头的共同焦虑:在ChatGPT引发的范式革命中,如何找到AI与现有业务的化学反应点。

(三)DeepSeek V3模型:开源世界的编程新势力

3月24日,DeepSeek在Hugging Face平台上线V3模型,掀起人工智能领域的小高潮。新版本通过参数优化,将编程能力提升至与Code 3.7 Sonnet相当水平,可高效完成代码生成、漏洞修复等任务,吸引大量开发者入驻测试。

与技术突破同样值得关注的是其开源策略:V3模型采用宽松协议,允许开发者自由修改、商用,这与部分闭源模型的"高墙政策"形成鲜明对比。

业内分析认为,此举旨在通过社区生态快速积累数据反馈,为后续R2模型的推出铺路。DeepSeek的节奏暗合行业规律——正如其在圣诞节发布V2后迅速迭代R1,此次V3的上线或预示着R2模型已进入冲刺阶段,一场大模型的编程能力竞赛正在悄然展开。

(四)瓶装水价格战:行业洗牌的冰山一角

2024年,怡宝母公司华润饮料的年报数据暴露了快消行业的内卷困境:全年营收仅增长0.05%,陷入停滞,其中1升以下小规格瓶装水收入锐减6亿元。

这场危机的导火索,是2023年4月农夫山泉发起的价格战——其将绿瓶纯净水从2元降至1.5元,直接击穿行业价格体系,康师傅、今麦郎等品牌被迫跟进。

作为行业龙头,怡宝的被动局面折射出快消品行业的共性难题:在消费分级背景下,低价市场由白牌产品主导,高端市场面临品类创新瓶颈,中间价位段成为厮杀红海。

瓶装水的混战不仅是价格的博弈,更是渠道控制力、品牌溢价能力的综合考验,如何跳出"以价换量"的陷阱,将是整个行业需要破解的命题。

劳力士神话破灭:奢侈品行业的价值重估

(一)产能扩张:稀缺性叙事的自我颠覆

劳力士的保值神话,本质上建立在"饥饿营销"的基础上。2010-2020年,其年产量稳定在100万块,热门款如绿金迪的提货周期长达3-5年,二手市场溢价率一度超过200%。

但2022年起,品牌策略转向激进扩产:年产量跃升至124万块,2023年再增10万至134万块,同时通过缩短配货周期(平均60天)、开设直营店等方式,将更多新表导向一级市场。

这一策略迅速见效:2023年销售额达115亿美元,市场份额占比30%,超过卡地亚、欧米茄等五大品牌总和。但副作用随之显现:二手市场流通量激增,供需关系逆转导致价格崩塌。

Watchtrust数据显示,2022-2024年,劳力士二手均价下跌12%,绿金迪等明星款价格腰斩,部分型号甚至跌破公价,彻底动摇了"一劳永逸"的投资逻辑。

(二)官方二手认证:控制权争夺的双刃剑

为遏制第三方炒作,劳力士2022年底推出官方认证二手表计划,规定仅授权经销商可销售3年以上的认证表款,并对鉴定流程、定价体系进行严格把控。

此举看似规范市场,实则引发连锁反应:官方二手表定价较非官方渠道高50%-70%,导致消费者对非认证表的信任度骤降,中小表商库存积压严重,不得不以"骨折价"抛售,形成"降价-恐慌-再降价"的恶性循环。

更深远的影响在于,品牌对二手市场的介入打破了原有的利益分配格局。过去,经销商通过控制新表配额获取高额溢价,如今直营化趋势削弱了其议价能力,部分经销商转向抛售囤货,进一步加剧市场波动。

劳力士试图通过"收编"二手市场巩固品牌价值,却意外加速了泡沫的破裂。

(三)经济周期与消费理性:奢侈品的祛魅时刻

宏观经济的转向,为劳力士的困境提供了注脚。2024年,瑞士单价3000瑞郎以上的高端腕表出口额下降5%,彭博S&P腕表指数显示,全球50款热门腕表二手价两年内下跌40%。

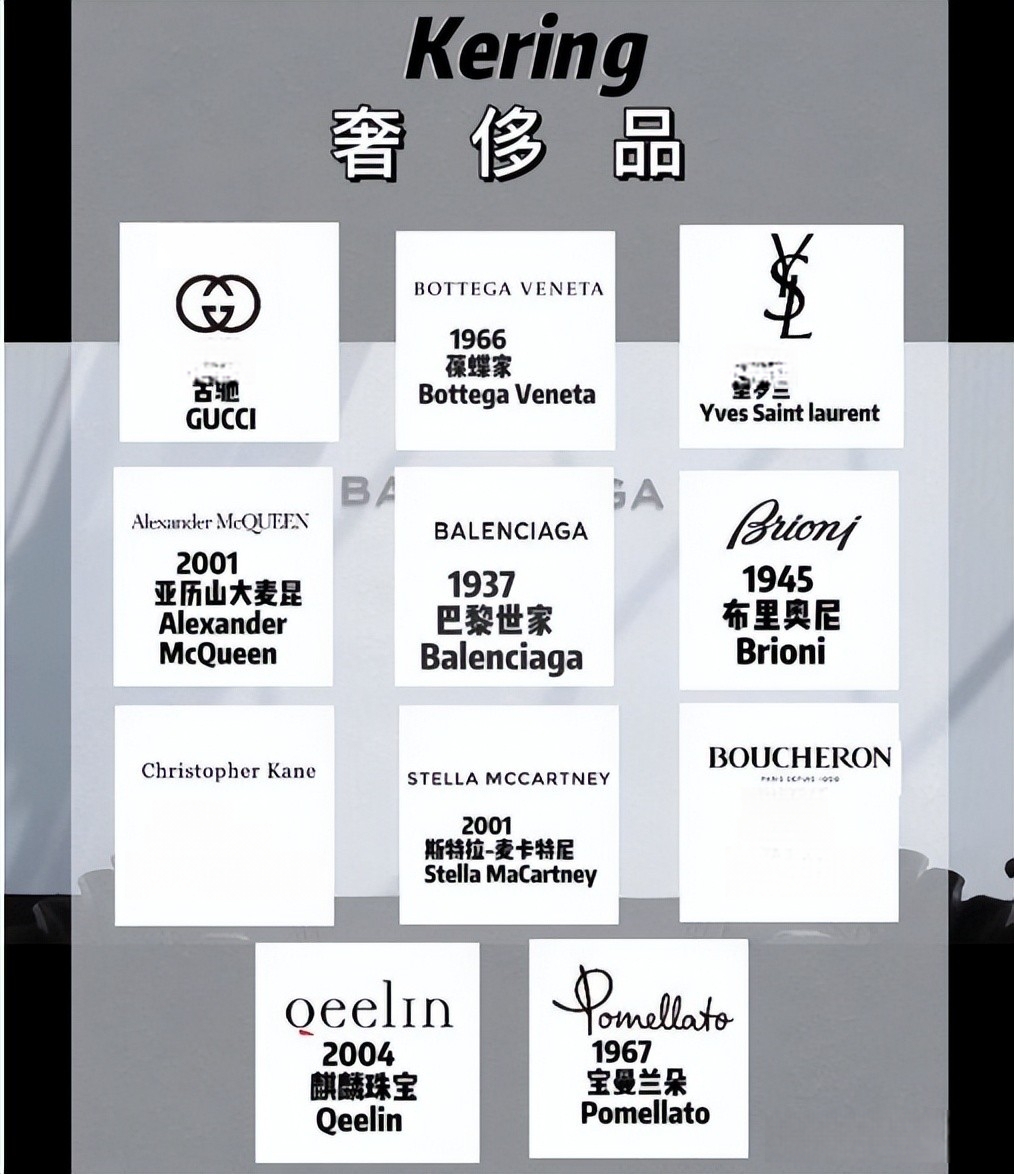

这不仅是单一品牌的危机,更是奢侈品行业的集体退烧——LVMH、开云集团等巨头同期营收增速放缓,印证了高端消费的疲软。

在经济不确定性加剧的背景下,高净值人群的资产配置逻辑发生根本转变。胡润报告显示,2024年黄金投资偏好上升18%,而腕表等奢侈品的投资占比下降12%。

当"人为稀缺性"遇上"天然避险资产",资本用脚投票的结果一目了然。劳力士的贬值,本质是其从"投资品"向"消费品"的属性回归,而这一过程必然伴随市场的阵痛。

行业启示:从财富逻辑到消费哲学的重构

(一)资产配置:区分消费属性与投资属性

劳力士的案例警示世人:奢侈品的保值能力本质上是营销构建的幻觉,其价值波动受品牌策略、经济周期等多重因素影响,远不如黄金、核心资产等硬通货稳定。

对于普通消费者,应理性区分"消费支出"与"投资决策"——购买腕表时优先考量使用价值,而非寄望于增值回报。

(二)产业升级:创新驱动 vs 规模扩张

比亚迪与怡宝的对比,揭示了制造业的两种命运:前者通过技术创新(刀片电池、垂直整合)和全球化突破增长天花板,后者困于低端价格战难以自拔。

在人口红利消退的背景下,中国产业升级的关键在于从"规模驱动"转向"价值驱动",这不仅适用于汽车、快消行业,更是所有制造领域的必答题。

(三)消费理念:回归真实需求的价值排序

节目末关于"金钱使用价值"的探讨,指向一种更健康的消费哲学:相较于追逐奢侈品的符号价值,将资源投入自我提升(如学习技能、体验式消费)往往能带来更持久的回报。

当劳力士的光环褪去,或许正是我们重新审视"何为真正值得拥有"的契机——毕竟,任何外在的物质都不如内在的成长,更能抵御时光的冲刷。

结语:无论是车企的狂飙、AI的试水,还是腕表的退烧,2024年的商业图景始终围绕一个核心命题展开——在不确定的时代,如何寻找确定性的增长逻辑。

对企业而言,这需要打破路径依赖的勇气;对个体而言,则需建立穿透表象的认知能力。唯有如此,方能在浪潮退去时,看清谁在真正裸泳,谁又在默默筑底。

文本来源@声动早咖啡 的音频内容