1971年9月之后,空军内部历经变动。一直到1973年的5月,在将近两年的时间内,空军都是处于无司令状态,指挥权由北京派出的“领导小组”负责接管。

对于第三任空军司令员的任命,毛主席极为慎重。当时呼声最高的人选,是曾任志愿军空军司令员的聂凤智。但毛主席犹豫再三后,最终还是决定按下聂凤智,同时将兰州军区空军副司令马宁"连升三级",破格提拔为空军司令员。

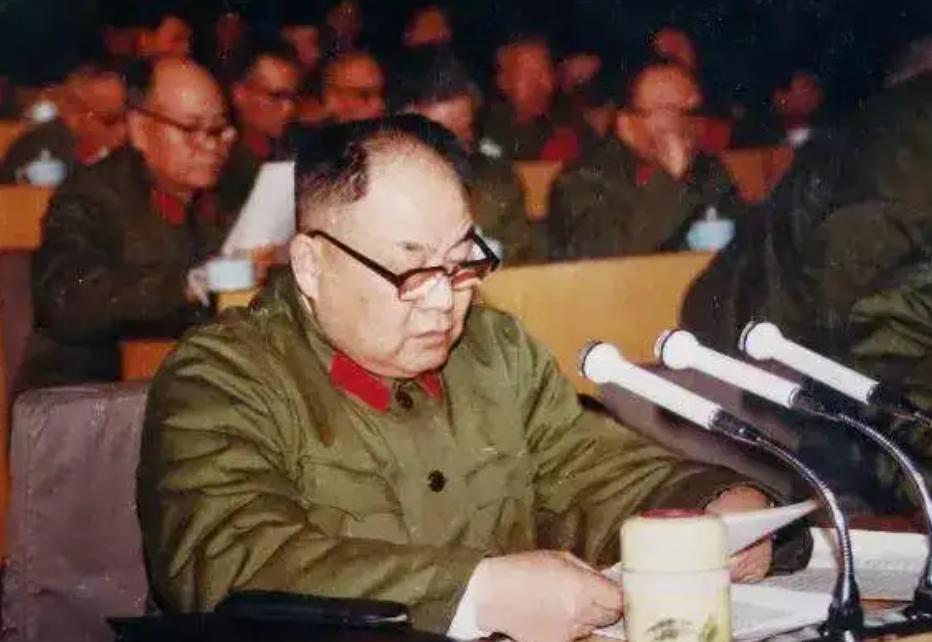

等到1977年马宁卸任后,刚刚复出担任副总参谋长的张爱萍,再次推荐了聂凤智。但这次的结果,又是“名不见经传”的张廷发走马上任,接手空军。

对于老战友的两次落选,张爱萍也是耿耿于怀,晚年他就在回忆录中再三感慨:

“可惜了,这个人放在空军作用会大得多。”

空军两换司令,聂凤智为何都遗憾落选?马宁和张廷发都是二野出身,又单纯只是巧合?毛主席放着聂凤智等功勋老将不用,力排众议提拔新人,是出于防范“山头主义”的警惕,还是另有深层次的苦衷?

一、毛主席两手准备:让李德生坐镇空军,再启用“五人小组”

1971年,鉴于时局动荡,毛主席开始组织专人对一些重要事件进行调查,同时对空军、海军、总参谋部、总后勤部等单位的领导班子进行适当调整。其中空军作为重点部门,主席更是钦点时任总政主任的李德生前往坐镇,负责全权处理危机。

为什么是李德生?

以主席的眼光看,12岁参加革命的李德生,大半辈子都在行军打仗,这样的武将心眼直,也不趋炎附势,处理事情最公道。更为关键的是,李德生出身红四方面军,又是主席亲自把他从地方调来的北京中枢,在当时的空军里没多少熟人,人情世故方面自然没有避讳。

除李德生外,毛主席还决定由空军副司令曹里怀牵头,加上王辉球、邝任农、薛少卿、梁璞,组成一个领导小组,负责空军的日常工作。事实上,这就是将空军司令员的职权一分为五,然后由李德生从旁监督。

李德生、王辉球属二野一脉,邝任农来自三野,曹里怀、薛少卿出自四野,梁璞则是原华北军区的干部。空军这一套新组建的指挥班子中,几乎聚齐了各大山头。显然,这是主席有意为之。

对于任何一支军队来说,山头都是讳之莫深的话题。但从现实角度来看,这又是一个无法规避的问题。毛主席曾说:

“要肃清山头主义,就要承认山头,就要照顾山头,这样才能缩小山头,消灭山头。”

具体的办法就是“掺沙子”,既要撤人,也要加人,引入不同派系的外来人,以加强控制。注入不同野战军的干部以平衡指挥派系,促进全军融合,让空军摆脱地域标签,升级为“北京直属战略集群”。

也正是毛主席雷厉风行的用人策略,使空军在短时间内就成功完成了改造工作,逐渐走上正轨。当然,这里还有一个关键的问题没有解决,那就是军中不可一日无帅。

1972年初,空军在北京召开了一次训练安全会议,叶剑英元帅和空军五人小组负责主持,各大军区的空军都要派干部参加,规模相当于是全国性的。

明面上,这次会议的主题是制定空军当年的训练任务和安全工作。但会议中途,叶剑英专门召集了一个范围很小的座谈会,只有十几个人应邀到场,其中包括兰州军区空军副司令马宁、空军第二训练部部长王海、空一军军长张积慧等。

这些人都有一个共性,就是在军中的职务虽说不算太高,但都是曾经的空军战斗英雄,是从基层提拔上来的干部,自然也没有什么山头立场可言。

会上叶剑英开门见山,直接抛出了一个问题:

“谁能当空军的司令和政委?”

此话一出,现场鸦雀无声。在座的干部当中,有谁还敢提名空军司令的人选?

沉默半晌后,还是有胆大者发了言,不过不是推荐谁来当司令,而是陈述了一个令人痛心的事实:现在这个阶段,下面的部队已经对空军干部不怎么信任了,认为以前是他们把军队的方向搞偏了,所以要想服众,最好的办法还是从其他大军区调一个“外人”来担任空军司令。

对这个答案,叶剑英并不满意。他语重心长的解释了很多,但归根究底只有一句话:

“空军司令员一定要从空军产生!”

这是叶剑英的意思,同样也是毛主席的意思。

二、马宁“奉召进京”,聂凤智被老部下顶了下来

其实空军建军20年,不乏功勋老将,但真要从中选择一人担任司令,又是各有各的问题。比如在空军的历任副司令中:成均是防空军出身,专业不太对口;刘震在1954年后便脱离了空军指挥岗位;常乾坤病倒了无法工作;徐深吉下放去了南昌;王秉璋、曹里怀则是长期负责空军武器装备的研究,缺乏实战经验。

诚如叶剑英在会议上听到的那样,空军这些年历经磨难,好干部是散的散,调的调,要从内部挑选一位合格者,确是难上加难。但鉴于“空军司令一定要从空军产生”的大原则,那么还有一个办法,就是从地方空军中选拔一位能够服众者。

所有这其中的最佳人选,就是聂凤智。

“黑虎将军”聂凤智,1955年授衔时是中将,但若单论战功,他甚至不输于众多上将。在军事上,聂凤智是出了名的“胆大包天”,济南战役中擅自修改上级作战命令,改“助攻”为“主攻”,率领9纵率先攻破内城,一战成名。

等到1950年被陈毅点将,出任华东军区首任空军司令员后,聂凤智更是延续了自己激进的风格,跟着苏联教官恶补军事指挥课程,一个月学成出师。苏联空军中将巴基斯基就曾无不惊叹的说:

“中国学生聂凤智完全合格,全部5分,中国空军将来一定会打胜仗的。”

空军王牌飞行员徐怀堂,后来也曾回忆说:

“在空军的初建时期,像聂司令员刚从陆军来的高级首长,亲自乘坐安全系数相对较低的高级教练机,能身临其境地飞到空中去,在那时可能是仅此一位。”

聂凤智的优势,在于他是空军的高级将领中,实战指挥经验最丰富的一位。他在1951年入朝参战,1952年担任中朝联合空军司令员,曾指挥空军奇袭汉城,打下志愿军空战的传奇一仗。1954年回归华东后,聂凤智又协助张爱萍收复沿海诸岛,在台海与美蒋空军打擂台。

可以说建国初期的大场面空战,聂凤智基本都有参与指挥。所以要在70年代这个时间节点上选择一位空军司令,论经验、论威望、论战功,聂凤智都是不二人选。

但令人意外的是,就当推荐聂凤智的意见不断往上递的时候,空军司令的任命却突然下达。不是聂凤智,是马宁。当时的马宁仅是兰州军区空军副司令员,在地方空军都只是个“二把手”。在此之前,没人会将他的名字和空军司令联想在一起,包括他自己。

事情的进展很突然,兰州军区政委刘镇半夜里给马宁打去电话,说明天上午空军要来一架飞机,下午接你到北京去。马宁问去北京干什么,刘镇说他也不清楚,通知就是这样说的。

整个晚上,马宁心里都是七上八下的,以为又是哪个干部到上面告状了,让他紧急赴京可能又是去挨批评的。为了应付接下来的考验,马宁甚至翻出了以前写过的一份检讨,想着到时候可以直接拿出来用。

结果到了北京,叶剑英和李德生就轮流找马宁谈话,没有说具体的安排,只是象征性地的询问,说如果把他调到空军来该怎样开展工作?

马宁一头雾水,连忙解释说:

“地方工作的规律我还没有摸透,到空军来不合适。”

这时,李德生又问了一句:

“要是一定要你来空军呢?

马宁一看推辞不得,只好考虑到自己的实际情况说:

“要是一定要我来的话,我顶多在空军下面的业务部门,搞搞作战和训练等一些具体工作。”

话问完了,李德生没有再多说什么。

但接下的发生的事情,却令马宁及整个空军系统都措手不及。

大概过了一周,毛主席正式下达了空军新领导班子的任职命令:马宁出任空军司令,傅传作出任空军政委(原武汉军区空军司令员),张廷发、成钧、邹炎、张积慧、曹里怀、邝任农、薛少卿为副司令员。

这项任命不同寻常的点,一是马宁和傅传作都是越级且破格提拔,二是马宁在1955年授衔时是开国上校军衔,1964年才晋升少将,而像曹里怀、成钧这些人,都是开国中将。用中将给少将做配角,不可谓不大胆。

所以当时马宁自己都说:

“当听到宣布任命我为空军司令员的那一刻,非常吃惊,感觉头发都要立起来了!很多人的革命资历都比我长。像我这样资历浅的人怎么能来空军当领导,当时连想都不敢想。”

那么,毛主席为何要做出如此不循常规的安排?

三、飞行员都是“清清白白”,用起来没有顾虑

马宁的上任,有一个人的意见发挥了至关重要的作用,那就是李德生。

其实毛主席的第一想法,是让李德生直接留在空军。毕竟经过一年多的清查工作,他对部队的情况也比较熟悉了,资历和能力等各方各面都很合适。

但在征询意见的过程中,李德生的第一反应便是推辞,他还说一个理由:

“空军是个技术军种,我不懂飞行,干不来。”

也正是这句话,给了毛主席很大的启发。既然要盘活空军,又不能用内部的老人,那么选那些参加过实战的飞行员就是最合适的,他们有能力,而且底子也清白。所以后来,毛主席就定下来这样一个标准:

“空军司令要能上天,海军司令要能下海。”

在空军中,李德生又推荐了两个人,一个是马宁,另一个是张廷发。不过这里也可以看出一点门道,那就是李德生提出人选,都是二野出身。是任人唯亲,还是举贤不避亲?

李德生敢当着毛主席的面,推荐自己的老部下和老战友,自然是胸怀坦荡。而且启用二野的干部,也是毛主席自己的一个考虑。

空军前两任司令员,都是四野出身,空军的底子也大多来自四野。而另一个战力雄厚的华东空军,则多为三野的干部。所有无论选三野还是四野人出任空军司令,多少都要顾及人情世故。就比如聂凤智,华东空军的老首长,又是志愿军空军司令,像马宁、王海、张积慧这些干部,都接受过他的指挥。根基太深,反而不好去旧立新。

相较而言,二野的干部虽然也不少,但内部脉络并不单一,比如李德生就出自红四方面军,马宁是1938年参加的八路军,张廷发则是从红一方面军5军团调过去的。三人从根上来说,都不一样。

毛主席对新任空军司令有三点期望:

一是技术转型的需求:要想让空军更新换代,就必须重用实战派,挑选那些理论强、技术硬、功劳大的王牌飞行员。在空军飞速发展的时代,只有“专业”的干部才能适应现代化战争。

二是派系平衡的考量:在空军内部,关系越简单越好,没有人情的顾虑,才能大刀阔斧的改革,该裁人就裁人,该裁部门就裁部门,让浑水摸鱼者下去,再提拔有能力的新人上来。

三是年龄结构的优化:必须是身强力壮的少壮派军官,打仗能亲临一线,指挥可以承受高强度的压力,工作中更要充满朝气,提起整个空军的精气神。

很显然,从这三点看,马宁都要胜过聂凤智。一代新人换旧人,这也是军队建设与发展的必然规律。

毛主席用人向来不拘一格,他当年不看资历,点名年轻的刘亚楼来执掌空军。而自马宁开始,王海、张积慧等一批功勋飞行员也被大胆启用。空军的年轻化,技术化,是这个王牌兵种高速发展的一个关键推力。

1973年的空军司令人选抉择,是毛主席促进军队战略转型的一个关键节点。从“战将冲锋”到“体系制胜”,从“山头林立”到“五湖四海”,从“刺刀见红”到“科技强军”。这些优良传统,一直延续至今,也奠定了中国空军发展的坚实台阶。