前言

我们国内的消费市场已经达到了世界第二的水平,而且是世界上的最大的产品制造商,但假货的问题还是成为消费市场的顽疾。

哪怕315打假热潮一波接着一波,可假货仍然是“春风吹又生”,甚至制假利润达到惊人的2400%,真是应了高启强那句话:风浪越大鱼越贵!

假货风暴:全品类沦陷

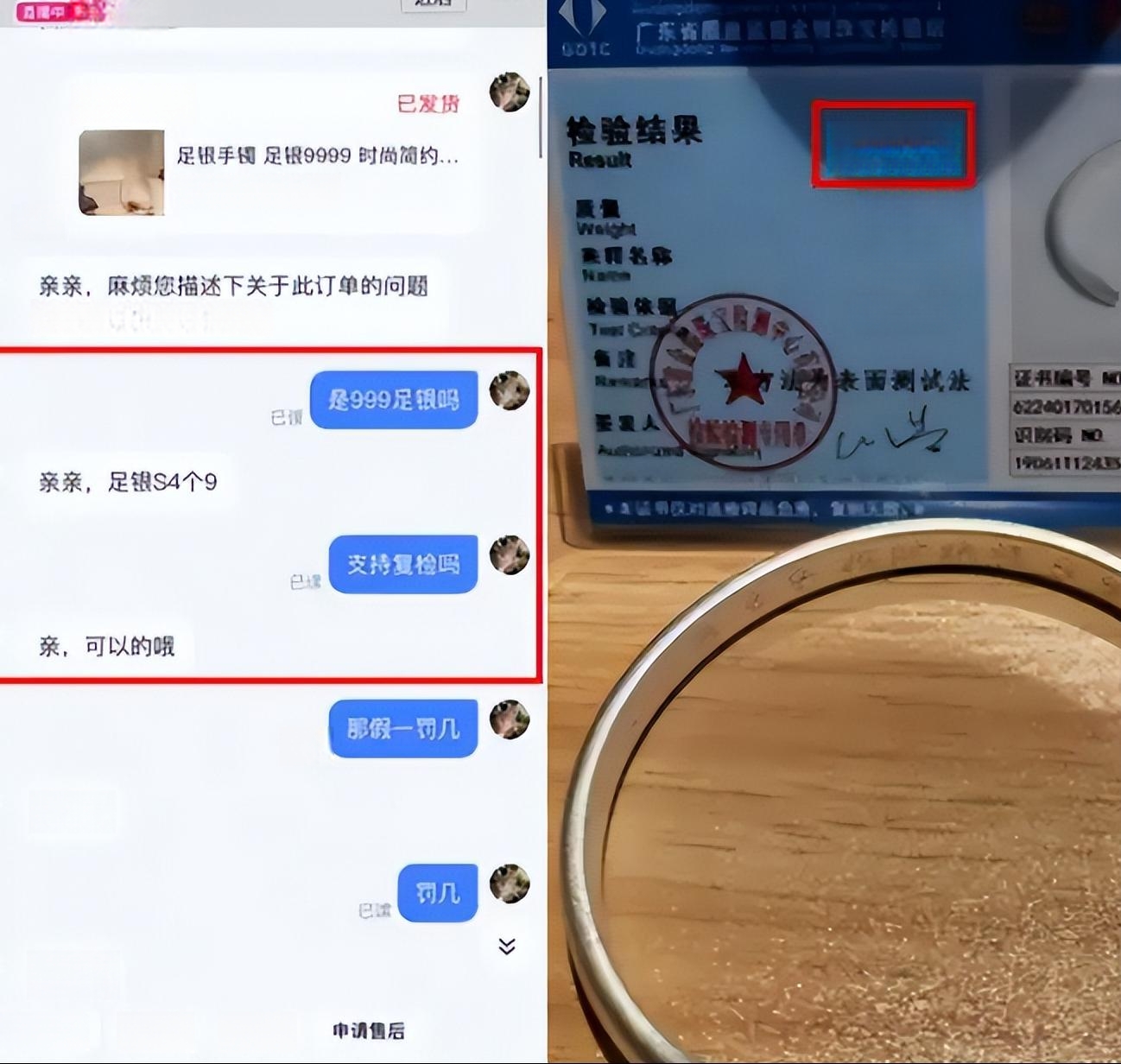

在如今的消费市场,假货的存在已经不再是个别现象,而是渗透到各个领域,从日常生活中用得着的洗衣液、沐浴露,到高端的奢侈品包包,再到健康相关的食品,假货简直无处不在,规模之大,令人咋舌。

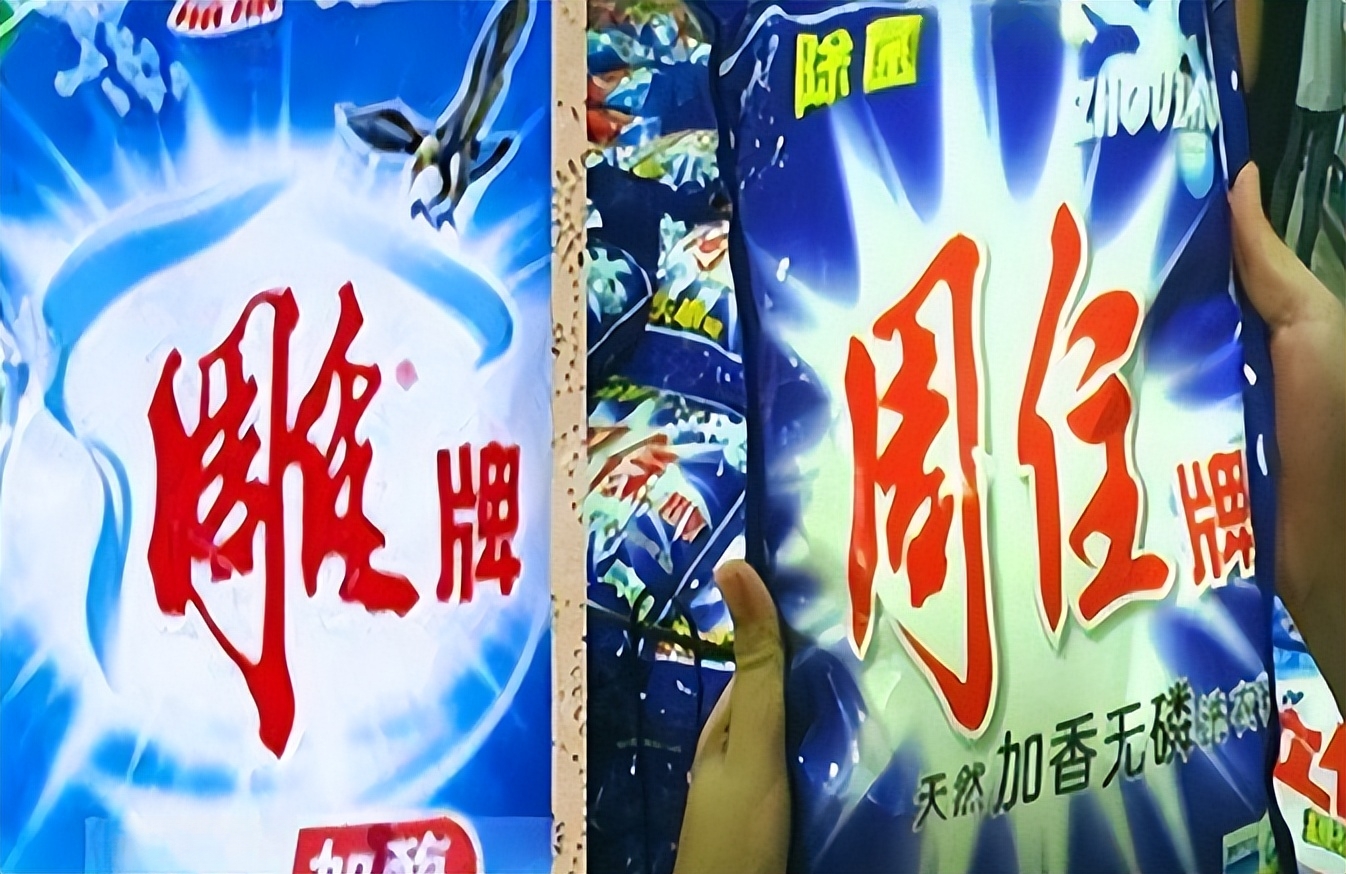

举个例子,假洗衣液的情况就是一个典型的“坑爹”现象,成本不过8块钱的洗衣液,经过一番“高大上”的包装,就能卖到99块,这些洗衣液的质量差得不行,不仅清洁效果堪忧,甚至还可能对皮肤和衣物造成伤害。

浙江有个造假团伙,居然通过回收旧瓶子,灌装便宜洗衣液,然后贴上伪造的防伪标识,把这些假货卖到市场上,你可能还以为自己买的是名牌洗衣液,结果却买到了一瓶“假洗衣液”,洗出来的衣服可能还变得有点不对劲。

更有意思的是,这些假货厂商利用了消费者对“防伪标识”的信任,在短短几个月内就大赚特赚,因为包装和正品几乎一样,消费者根本难以辨别真伪。

你想想看,很多小超市和街边的小卖部,偷偷卖着这种假货,消费者一不留神就可能买到,结果就等着洗衣液变成“皮肤过敏液”吧,重庆警方有过一次大规模的打击,现场查获了3.8万瓶假冒品牌的洗衣液、沐浴露,金额超过1500万,而这还只是冰山一角。

而奢侈品,更是是“假货天堂”,东莞有一批高仿奢侈品包包,成本120元,竟然可以卖到3000元,利润率高得让人咋舌,那些高仿包的外观,几乎和正品一模一样,连专业人士都难以分辨。

有些商户甚至会“打包票”,说这包用的材料是“原厂皮”,手工做的1:1复刻,质量差的连柜台小姐都看不出来,这些假包卖出去,真的是“天上掉下来的馅饼”,消费者也许根本没意识到自己花了三千块,买到的不过是“伪奢侈品”而已。

拿五金配件仿造来说,专门有工厂生产那些外观看起来和正品几乎一模一样的配件,从拉链到金属扣的顺滑度、质感,都可以做到和原版差不多,要知道,这些细节直接决定了伪劣产品是否能顺利“混进”市场。

更“绝”的是,有些工厂专门伪造授权书,从纸张到印章,都做得和真的差不多,这样一来,不法商家就可以用假冒伪劣商品冒充正品,把假货推向市场。

接着就轮到了销售端,这一块可谓是“有戏”,很多不法商家通过各种“套路”将假货包装成正品,吸引消费者购买,比如说,东莞的一家皮具厂,就通过打造“香港代购”的噱头,把成本仅有120元的高仿包,打着“香港正品”的旗号卖到3000元,溢价高达25倍!

这些卖家还编出“购物小票”“海关报关单”等假证据,让消费者觉得这真的是从香港代购的正品,殊不知,所谓的“代购”全是假的,包包也不过是个高仿品而已。

食品方面的假货更是触目惊心,2块钱成本的香精勾兑成“进口蜂蜜”,然后就能卖到69块,消费者花了大价钱买的可能只是糖水,这些不法商家为了节省成本,肆意使用过期的原料、劣质添加剂,简直是把食品安全当儿戏。

而在一些偏远的农村和城乡结合部,假食品的现象更是严重,有些假冒食品的包装和正品简直一模一样,“康师傅”被变成了“康帅傅”,还有“六个核桃”被伪装成“六大核桃”,让人防不胜防,你买的可能并不是你以为的那一口熟悉的味道,而是另一种“坑人”的味道。

正因为这些假货有着如此强大的“隐藏力”,才让它们在市场上迅速蔓延,而这一切,背后离不开监管的漏洞,小作坊、小工厂的监管不到位,再加上一些电商平台对商家资质的审核不严格,这才让假货的生产和销售变得愈加猖獗。

假货市场的规模庞大,而造假者们的手段也是层出不穷,不知道多少消费者在不知情的情况下,花了冤枉钱买到劣质品。

银发一族的价格的 “诱惑”

中老年人群体中,因为节省习惯了,所以常常在商场、超市甚至集市上“为省钱不惜一切代价”,往往让商家笑得合不拢嘴,而这些商品往往是假货的重灾区。

在一些小超市、小卖部里,经常能看到一些包装简陋、印刷粗糙的商品,这些商品的价格虽然便宜,但质量却难以保证,一些中老年人由于缺乏辨别能力,或者为了贪图便宜,会毫不犹豫地购买这些商品。

最近的调查数据显示,60岁以上的消费者中,超过半数曾因便宜超过30%的价格而购买过山寨食品,38%的人明明看到商品包装不对劲,还是因为差价太大,忍痛咬牙买下去。

在如今的市场上,假货已经成为了监管部门的一大头疼问题,打假似乎成了个永远也做不完的任务,监管部门虽然辛苦努力,但却在面对这股“假货洪流”时,屡屡陷入困境,市场经济日益繁荣,但监管力量却没有相应的增长,真是看得人心焦。

数据显示,全国市场主体已经达到1.89亿个,而基层监管人员却少得可怜,每个监管人员平均要盯着接近2000家企业,这让本就繁忙的线下监管工作捉襟见肘,更别提隐藏得深不见底的线上市场了。

2024年,侵权假冒案件达到3.7万起,其中70%都是跨区域作案,这种“链条式”造假,打掉一个环节,别的环节马上就会补上,简直像是打不死的小强,尽管一年内查处了4.4万件侵权案件,但假货投诉量依旧上涨了8%,这足以证明跨区域犯罪的猖獗程度。

假货的泛滥不仅使消费者遭殃,企业也因此损失惨重,很多品牌企业为了打假,投入了大量的精力和资金,但效果却不尽如人意,比如某羽绒服品牌,2024年投入了200万打假,可市场上依然有30%的假货,最终不得不退出县域市场。

假货的存在直接影响了企业的创新动力,许多中小企业因假货影响,研发投入大幅下降,市场上的竞争也变得不再公平,整体来看,假货不仅破坏了市场环境,还严重阻碍了经济健康发展。