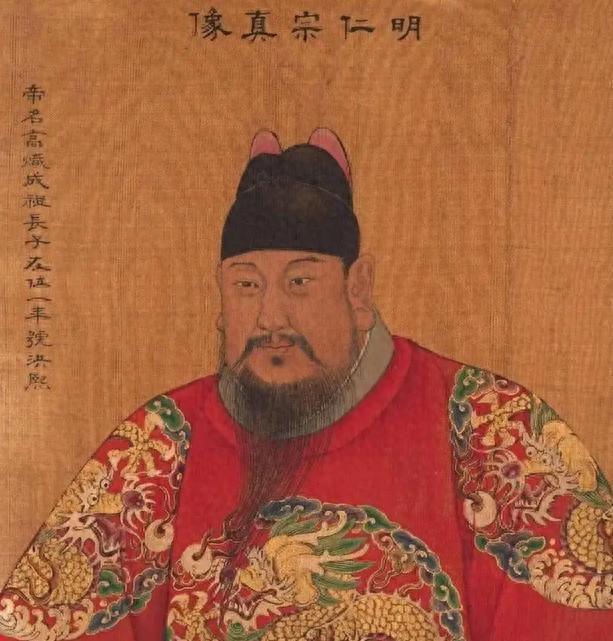

历史上那些英年早逝的皇帝,大多都被后人一顿热捧。明仁宗朱高炽却没有被记载他的“丰功伟绩”,这位只当了十个月皇帝的胖子,把大明王朝从“打打杀杀”重新拉回“岁月静好”,为后面的“仁宣之治”打下了根基。

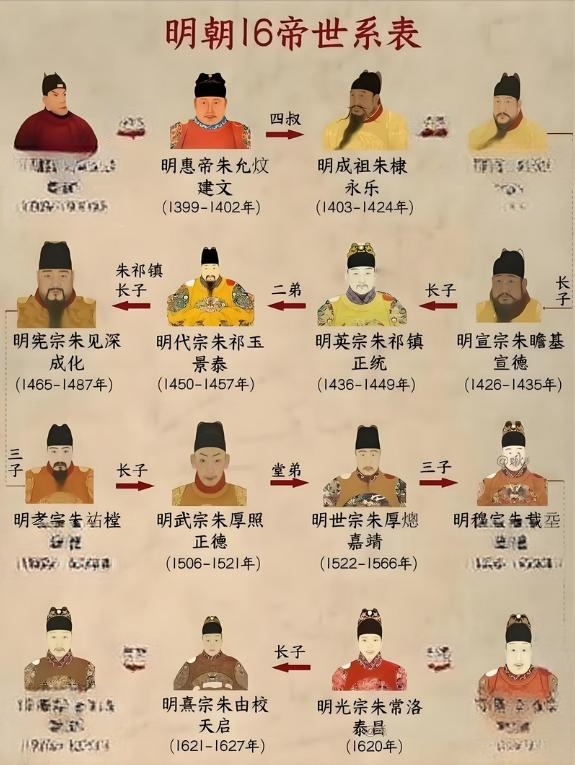

既然他这么牛,怎么就被后来的嘉靖爷一纸诏书踢出了太庙?

这事仔细琢磨还真不简单,既不是偶然,也不是单纯的“皇帝拍脑袋”。背后牵扯的,不只是血缘、宗法、政治,那可是一锅正宗的历史乱炖。

时间回到永乐朝,那阵子朱棣横扫天下,四处征战,脾气火爆得像辣椒,偏偏生了个文弱多病、胖得走路都得人搀的嫡长子朱高炽。要不是朱元璋生前铁了心喜欢这个孙子,这太子之位早给二儿子朱高煦抢走了。

但别看朱高炽体弱,关键时刻真顶用。靖难之役,李景隆五十万大军围北平,朱高炽带着一帮“老弱病残”硬是守住了城门。你要问这事有多难?就像让个程序员临危受命去扛铁门,结果还真没被攻破——不服不行。

场景脑补一下:永乐爷带着二儿子南征北战,这头太子在大本营死守,后勤粮草一根没断,最后连朱棣都忍不住当众夸他。可惜,父爱如山那是爷爷朱元璋,朱棣对他始终半信半疑,太子之路走得比他爹当年还难。

等到朱棣一死,朱高炽上位,史称洪熙帝。你以为他会学老爹继续“打打杀杀”?不,他反手就来了波“温情治国”,平反冤狱、废除苛政、释放政治犯、减轻赋税。三杨内阁(杨士奇、杨荣、杨溥)上台,朝堂风气一下子清新了不少。外交上不折腾、内政上拼命修补,生活里多点人情味,这才有了后来的“仁宣之治”。

可惜,天不假年,这位胖皇帝当了十个月就一命呜呼。明史原话:“使天假之年,涵濡休养,德化之盛,岂不与文景比隆哉。”意思很明白:要是再多活几年,明朝中兴那就不是梦了。

故事到这里,按套路应该结束,大家开始缅怀这位“最可爱的胖子”。但人生没有剧本,历史更是反转不断。明仁宗的灵位原本在太庙里,供列祖列宗一同祭祀。本来没啥事,结果百多年后,嘉靖皇帝朱厚熜一登台,风波就来了。

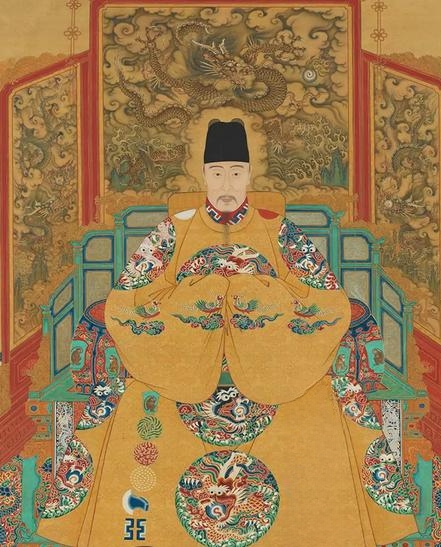

为啥?这事关系到“大礼议”——嘉靖本来只是藩王,被推上皇位,血统有点绕。他想追封亲爹兴献王为“睿宗”,让他也进太庙。问题来了,太庙最多只能供奉九个皇帝,嘉靖父子这一搅和,超编了。腾地方总得有人让位,嘉靖左思右想,最终把目光锁定在明仁宗身上。

这里头的权谋意味就很足了。嘉靖和明仁宗血缘其实不近,朱高炽没给他家族直接加持,影响力说大不大,说小也不小。但比起其他宗室皇帝来说,动他牌位,朝臣和老百姓的情绪波动最小,闹不出大乱子。这操作,就像公司裁员,给你选了个“最没背景的老实人”,不疼不痒。

史料记载,嘉靖二十九年,朱高炽的牌位被移出太庙,转去祧庙祭祀。朝堂上议论纷纷,但面对嘉靖皇帝的“刚性”操作,大家也只能无奈接受。大礼议的胜利,不仅是嘉靖维护自己统治合法性的里程碑,更是明朝后期“宗法制度”松动的标志。

说到这儿,有朋友可能要问了:明仁宗就真的“冤”吗?在我看来,他是典型的“牺牲品”。一方面,他以仁政立国,赢得了历史高度评价,算得上明朝少有的“圣君”;但另一方面,宗法和权力斗争面前,他的丰功伟绩反倒成了“避风港”——动谁都不好动,唯有动这个“没啥直系亲属的好人”。

你品,你细品,这不就是历史版的“好人卡”吗?明明啥错也没有,牌位却被“强行让位”,只因不够“核心”——这事儿放现在,估计得上热搜,还得被网友骂个“明朝最憋屈的皇帝”。

再聊聊细节,素材里有个挺有意思的地方。朱高炽胖到什么程度?史书说“患足疾,中官翼之,或时失足”,走路都得人扶。可偏偏这样一位身体羸弱的太子,关键时刻的坚韧和隐忍,成就了他短暂却闪光的一生。

对比一下同时代的欧洲王室,那边正闹着“宗教改革”,家族内斗也是一地鸡毛。你说权力斗争的逻辑,真是古今中外都一样,谁的“血缘”说了算,谁就能改写家谱。

说到底,这场“太庙逐人记”,其实是明代宗法制与皇权博弈的缩影。嘉靖用一纸诏令,把祖宗留下的规矩都改了个遍,既是权力的胜利,也是传统的悲歌。明仁宗朱高炽的悲剧,正好映射了“权力无情”的冷酷底色。

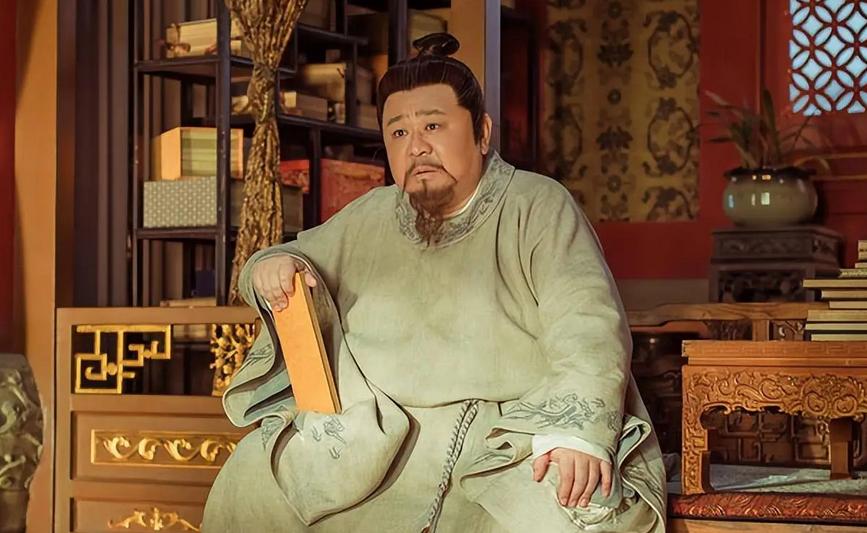

写到这里,我脑海里总会浮现梁冠华在《大明风华》里那幅胖乎乎、憨态可掬的样子。你说,历史要是多给他几年,明朝会不会不一样?但历史没如果,只有结果。

关于这段历史,你还有什么想说的呢?欢迎在评论区分享你的看法~

个人观点,无任何不良引导

本篇文章内容史实参考:《明史·仁宗本纪》《明史·嘉靖本纪》《明史·纪事本末》《明史·杨士奇列传》、电视剧《大明风华》、金庸《袁崇焕评传》相关章节。