鉴定一事,向来是"唯物"与"唯心"之争的战场。有人捧着一件瓷器,先不问胎釉如何,倒是大谈"传承有序",仿佛这四字真言一出,便可遮百丑。

其实不过是心虚的幌子罢了。倘若传承可作铁证,那世上假古董怕是要少去大半:造假者只消编个动听故事,岂非一切好说?

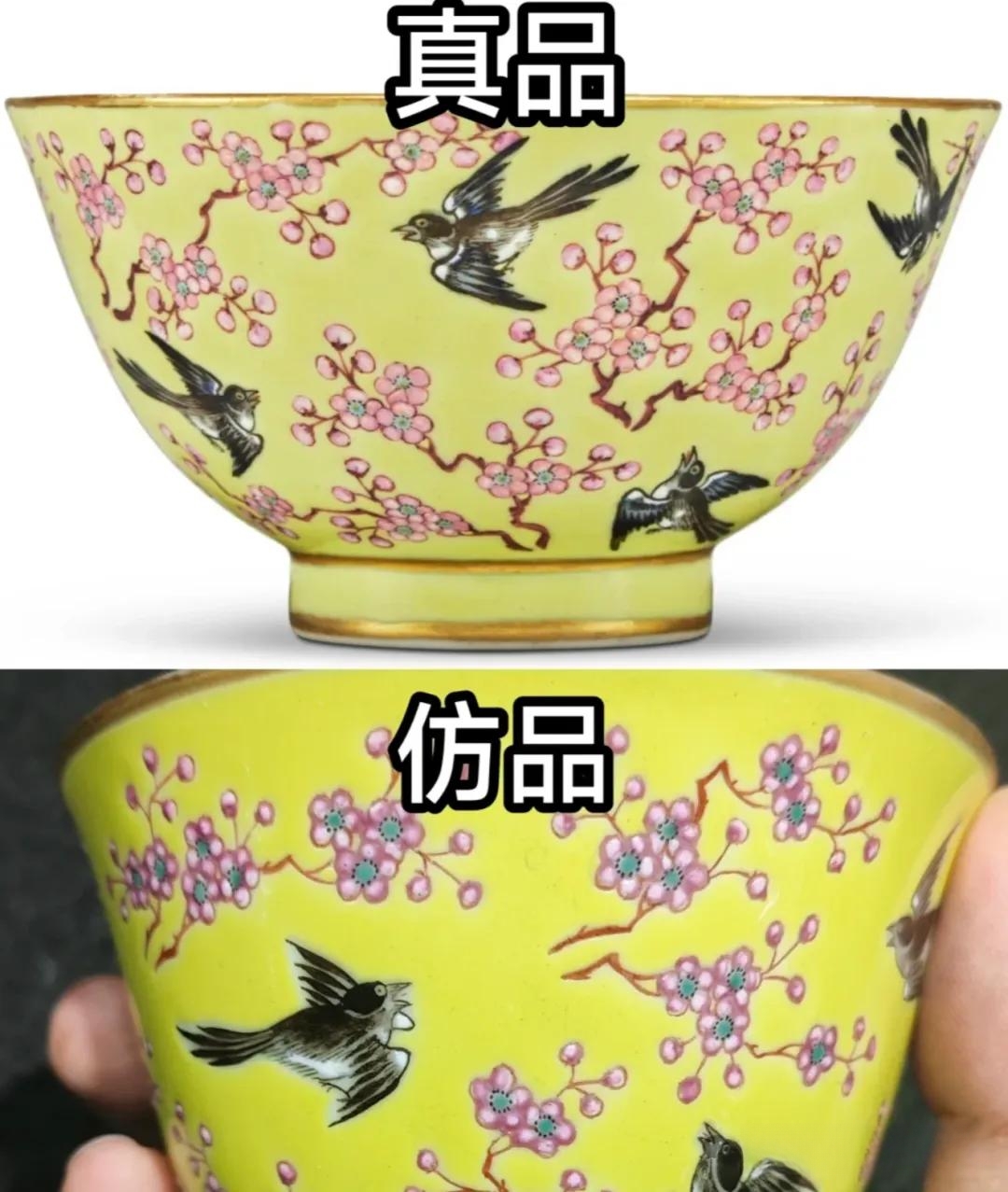

瓷器的真假,原不必如此玄虚。造型、胎体、釉面、纹饰、款识,此五者便是照妖镜。但照妖镜也须持镜人懂得用法,否则镜面蒙尘,妖怪便要笑着走脱了。

故而首要之事,竟是学历史。这道理,与看病先问诊把脉无异。不知病理,何以断症?

汝窑之贵,向来为世人津津乐道。究其根源,竟是拜那徽钦二帝所赐。二帝荒唐,弄出个"靖康之耻",致使汝窑在战乱中损毁殆尽。

到了南宋,张俊搜罗十几件汝窑进献高宗,便得厚赏。短短几十年间,汝窑已成稀世珍宝。后世帝王更是趋之若鹜,直到清末流散海外,成了拍卖行上的压轴戏。这段历史若不清楚,见了汝窑也只会"瞎子摸象"。

历史之于瓷器,犹如年轮之于树木。不知历史脉络,鉴定便是无本之木。常见有人捧着件"宋代"瓷器,胎釉纹饰皆不对路,却偏要强辩"传承有序",实在可笑。

历史不会骗人,骗人的只是那些半吊子的"鉴赏家"罢了。岁月留痕,是瓷器最忠实的证人。

一件传世古瓷,底足必然光滑如抚婴儿肌肤;碗盘内部磨损杂乱无章,釉面失了火气,器身斑驳如繁星。这些痕迹,造假者虽竭力模仿,终是形似神非。他们不懂,岁月是最有耐心的艺术家,一笔一画都要经年累月,岂是急就章可比的?

新瓷的火光,行话叫"贼光",刺目得很,像是暴发户颈上的金链子,晃得人眼晕。而古瓷的"宝光"则温润内敛,是大家闺秀的风范。

这"润"字最难作假。造假者用酸咬、用砂磨,弄出来的"老气"总带着股刻意,如同老妪涂脂抹粉,反显其丑。

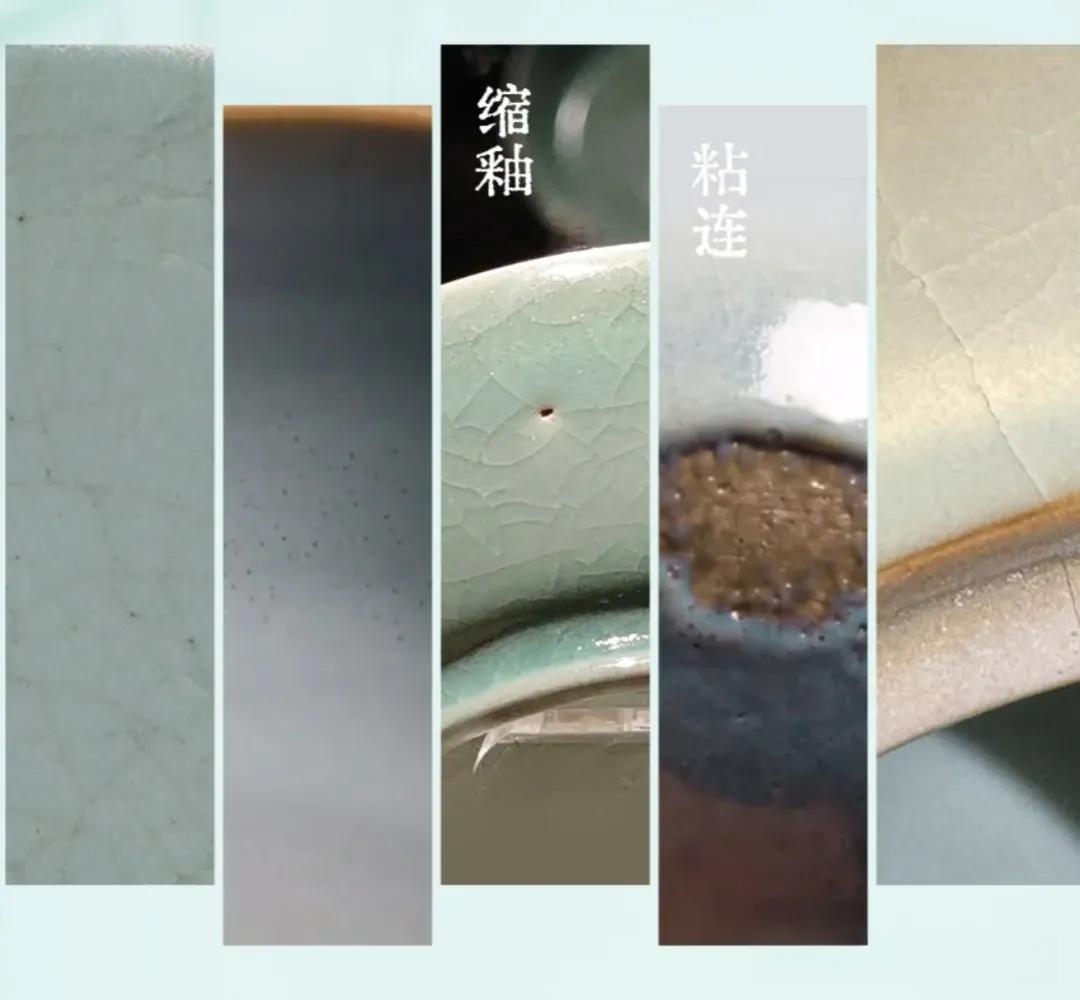

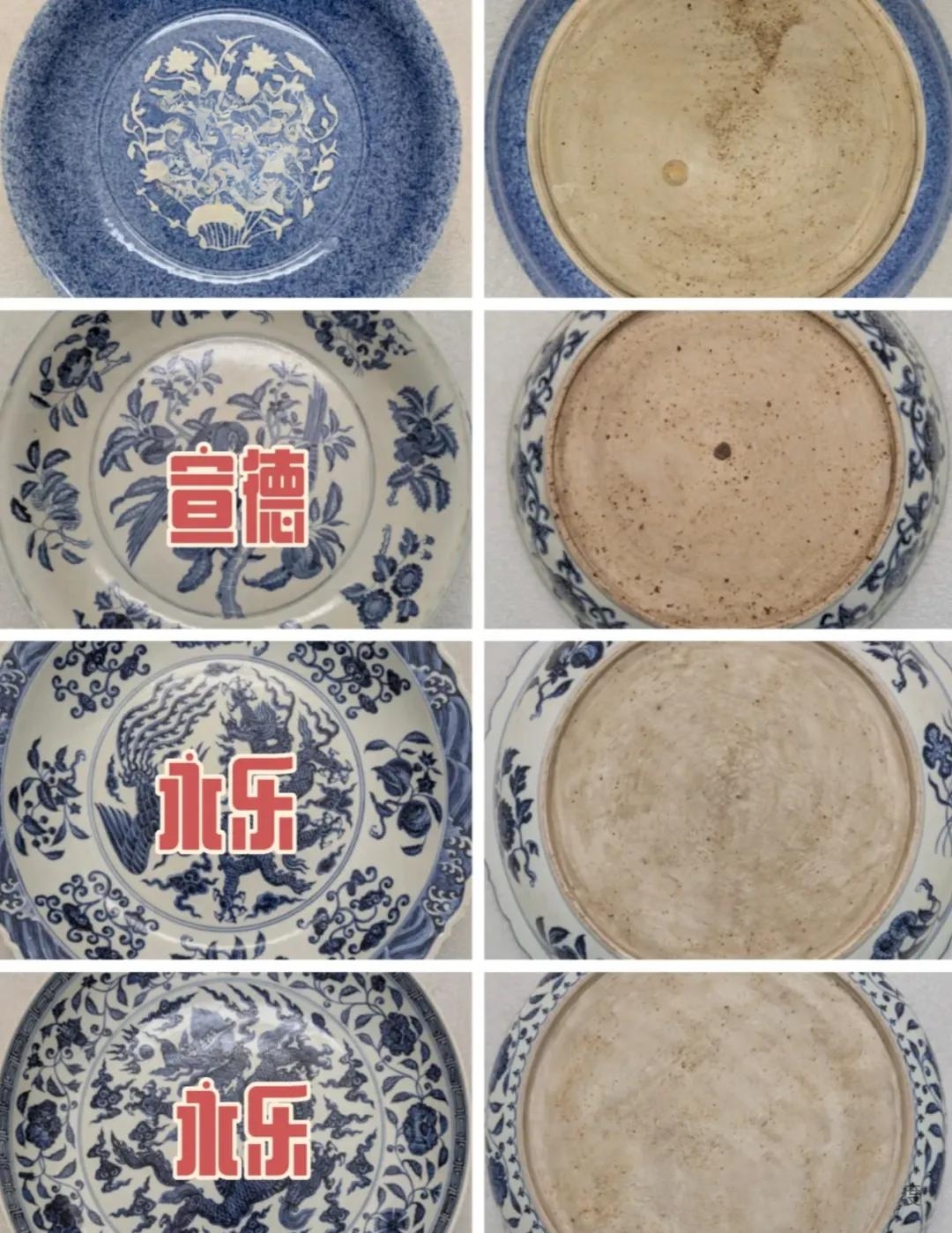

胎为骨,釉为衣,底足更是重中之重。古代制瓷技术有限,练泥、制坯都不比今人精细。元代瓷器底足常见乳突和跳刀痕,明代则滑润许多,清代用模子,更为规整。

造假者常玩"老胎新接"的把戏,拿个旧底接上新瓷,瞒天过海。殊不知胎釉结合处必有破绽,如同嫁接的果树,接口处总不自然。

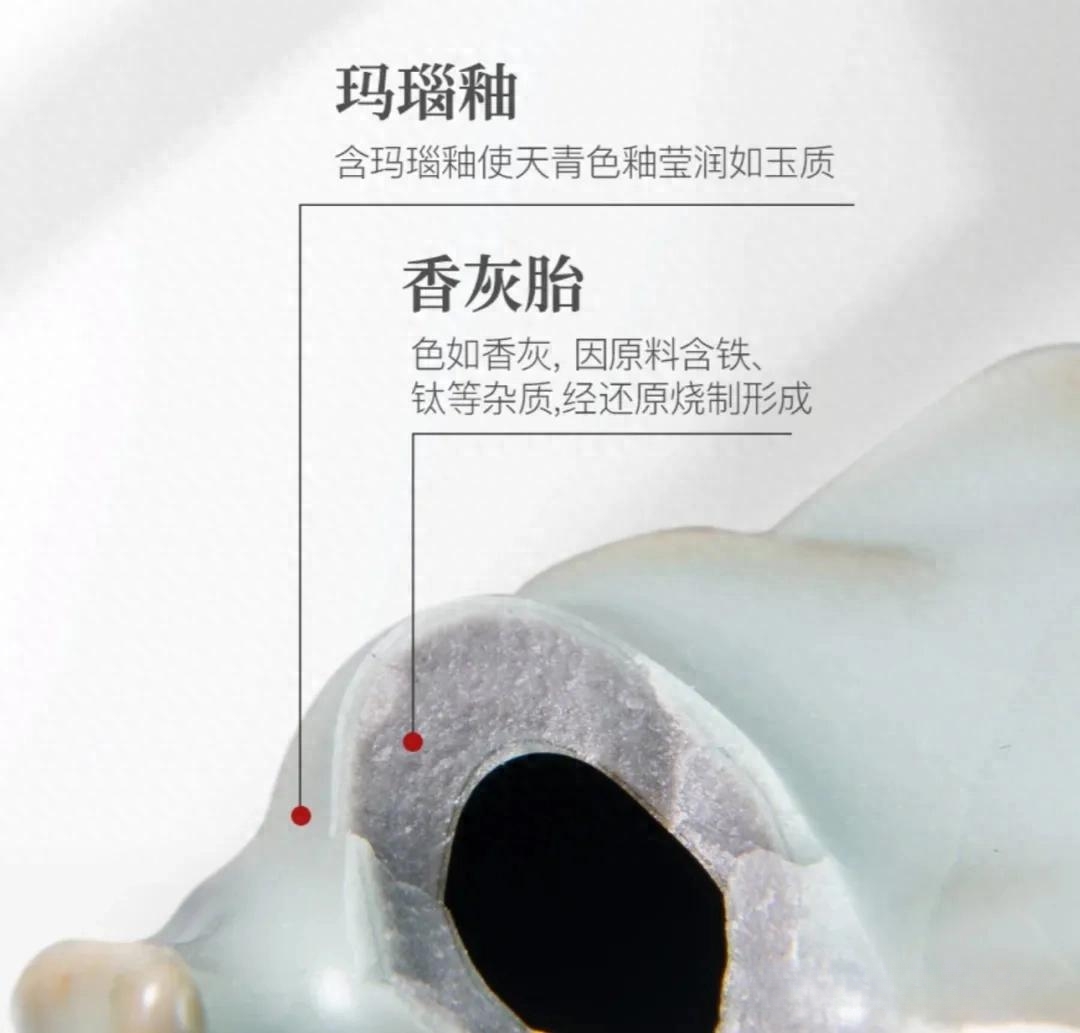

釉面学问更深。永乐白釉常在边角积釉,泛出淡青色;明代釉面因含钾钠多呈青白;康熙瓷器口足处的粉质白釉,年久易破泡剥落。这些特征,造假者即便知道,也难以完全复制。釉面的坚硬与疏松,更是微妙难言,非老手不能辨识。

出土痕迹亦不可轻忽。北方干燥,瓷器多受土蚀;南方潮湿,水渍严重。造假者用乳胶、蛋清伪造土锈,却总显得浮于表面,不如真品贴骨。我曾见一造假者,将新瓷埋入粪坑三月,取出后土锈倒是"自然",却掩不住那股子臭味,令人啼笑皆非。

款识纹饰,放在最后查验。若前述各项都已过关,款识纹饰不过锦上添花。如今的造假技术虽高,终究跨不过时间这道坎。千百年岁月留下的痕迹,岂是几日功夫可以模仿的?

鉴定一事,最忌神话造假。凡是仿品,必有破绽。这些年眼见多少"专家"打了眼,反倒是那些不声不响的民间藏家,凭着真才实学捡了漏。可见学问之道,贵在踏实,不在虚名。

瓷器如人,经得起时间考验的,方为真品。