抗日战争是中国人永远忘不了的一段历史。

从1931年九一八事变开始,到1945年日本投降,整整打了14年,中国人付出了血的代价,最后好不容易赢了。

可让人憋屈的是,日本天皇一句“投降”,在中国的百万侵华日军就这么轻松收拾包袱回国了,几乎没受到什么像样的惩罚。

日本投降心不愿

1945年8月15日,日本天皇裕仁通过广播发布《终战诏书》,宣布无条件接受《波茨坦公告》,对外宣称“终止战争”。

然而,这份诏书中既未提及“战败”一词,也未承认对中国及亚洲其他国家的“侵略责任”。在措辞安排上,这更像是一次有意规避历史罪责的政治声明,而非对战争罪行的反思与认错。

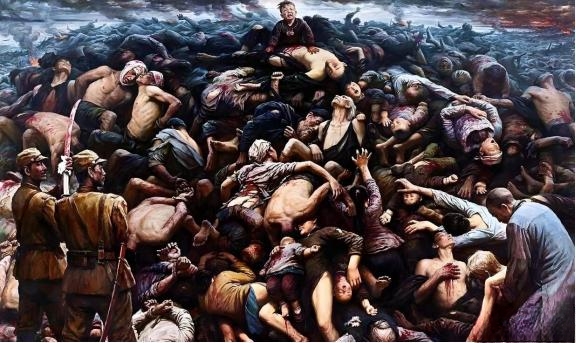

这场自1931年“九一八事变”起、持续了14年的侵华战争,中国人民付出了沉重代价。

约有3500万中国军民死伤,大量城镇毁于战火,社会经济系统遭到严重破坏。

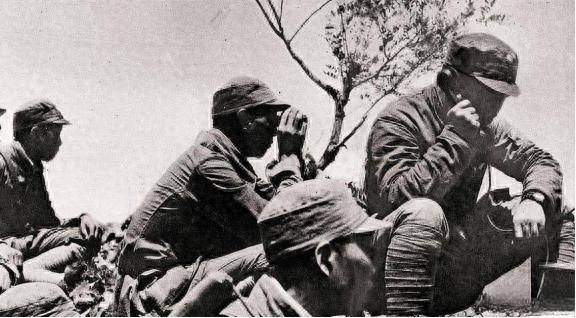

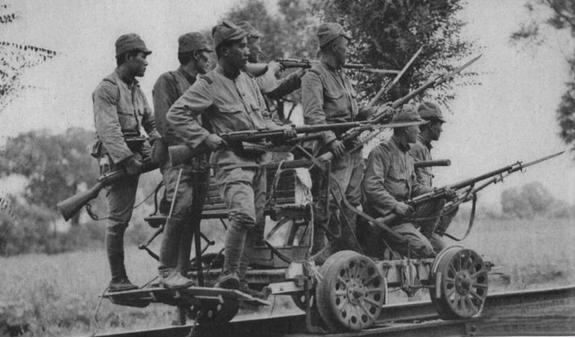

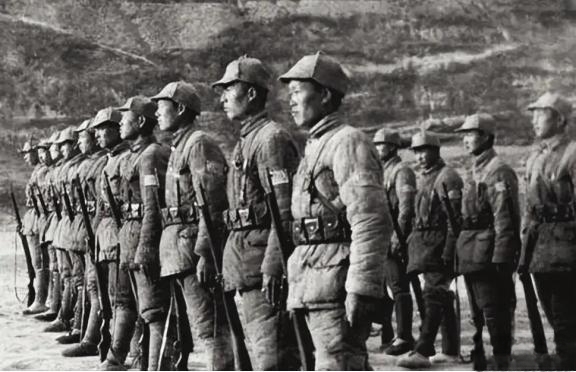

最终,凭借国内外抗战力量的联合压制,尤其是在中国战区长期坚持的正面战场与敌后战场作战,日本才被迫在军事上溃败,接受战后安排。

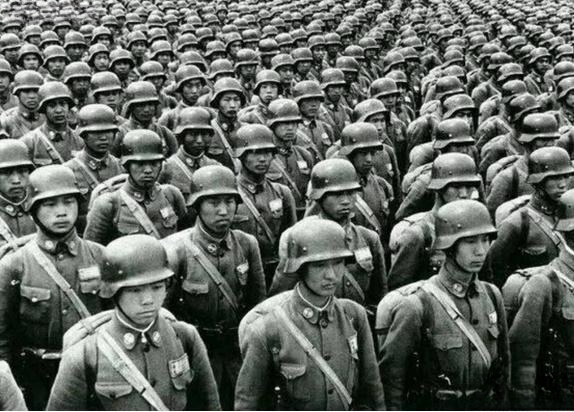

1945年9月9日,华北战区的日军在北平举行投降仪式,由中国陆军总司令孙连仲主持。

作为国民政府设定的受降负责人,孙连仲在北平设立临时指挥部,统筹接管北平、天津、保定及周边地区的日军武装。

昔日横行城市街头的日军战车,此时成列排队,发动机低鸣、炮口下垂,等待被检查、卸载火力系统。数以万计的日军官兵低头前行,整齐地递交武器与军用物资。

但这表面的“规矩”,并未掩盖他们内心的傲慢。

日军在填写武器清单时,坚持将装备称为“暂时移交”,而非“缴械投降”。他们不仅为每一份登记材料制作副本,还保留了部分通信设备与小型火器的处理权。

驻扎在涿县的日本守军更是在接到命令后迟迟不愿离开,直至9月下旬才缓慢向丰台地区集中,这一系列细节表明,他们内心并未真正认同战败的现实,也未将中国视为具备胜利资格的对手。

这种态度背后反映出的,是日本军政系统普遍存在的一种“选择性接受失败”的心理机制。

逃避历史的日本

日本在战后对“战败”一词的系统性回避,成为二战尤其是侵华战争最具争议的历史遗产之一。

1945年8月15日,天皇裕仁以《终战诏书》的形式对外宣告停战,全文刻意使用“终战”一词,通篇未出现“战败”“无条件投降”或“侵略”等明确表述,体现出一种高层政治语言的设计策略,意图弱化战争责任、模糊战败国形象。

在战后的对外表述中,日本勉强承认对美国、苏联等强国的战场失败,但在涉及中国战场的部分,长期回避“战败”认定,甚至对自身发动侵略战争的历史进行遮蔽。

这种模糊态度对日本近现代史的整体叙事产生了深远影响。

首先,在政治叙事层面,日本政府与政界普遍采取“终战”而非“战败”的表述方式,试图淡化加害者身份,转而构建“战争受害国”的形象。

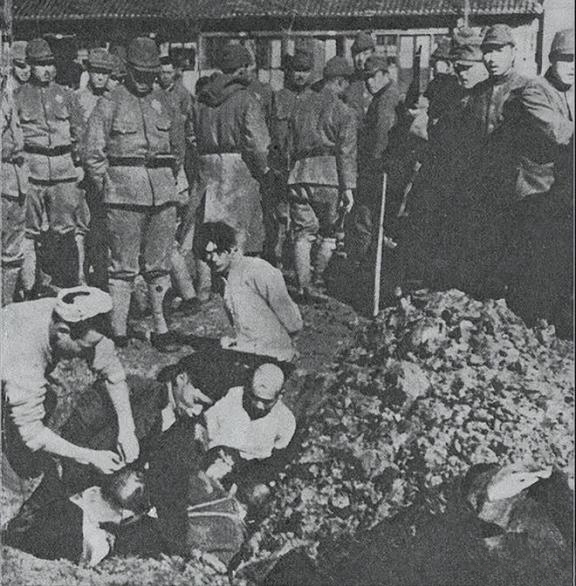

这种立场在1970年代后逐渐形成意识形态化倾向,对外宣传上以“广岛长崎核爆”、“东京空袭”等事件凸显本国民众在战争中的痛苦,却鲜少正面回应南京大屠杀、细菌战、“三光政策”等侵华战争事实。

教科书作为历史认知的核心载体,长期反映了这种“历史过滤”。

文部科学省主导的教材审查制度,使日本各版中学历史教科书在涉及中日战争内容时差异巨大。一些版本将1937年全面侵华战争称为“日中事变”,对南京大屠杀事件轻描淡写,甚至省略不提。

根据日本“新历史教科书编纂会”所主导的教材,“侵略”一词被替换为“进军”或“驻扎”,战争责任被淡化为“时代背景复杂”的结果。

其次,日本战后社会文化背景中,武士道精神与集体主义文化亦在无形中助长了对失败历史的回避。

按照传统观念,承认失败不仅意味着个人耻辱,更象征着集体的失格。因此,“战败”常被视作不能言说的痛点,社会普遍更倾向于强调“忍辱负重”“技术落后”而非“战争错误”。

在这样的心理机制下,日本公众尤其是保守群体较少对侵华战争进行深层次反思。

加之,明治维新以来的对外扩张经历塑造了日本独特的“胜者优越感”。

自1895年甲午战争起,日本相继在对清、对俄战争中获胜,逐步形成了对亚洲邻国的战略傲慢。这种优越心态并未因二战失败而完全瓦解,战后日本右翼政治力量甚至试图将二战解释为“对西方霸权的自卫反击”,从而为侵略行径寻找正当性。

东京审判期间,日军高层对战争罪责的推卸也反映出这一趋势。

包括东条英机在内的多位甲级战犯辩称“系奉天皇旨意”或“执行政府命令”,以“被动服从”回避个人责任。

这种说辞在战后日本国内并未受到强烈谴责,反而在部分舆论中被接受和延续,成为“终战不是战败”的社会共识基础之一。

进入21世纪,日本青少年中对侵华战争的了解程度更趋薄弱,超过半数日本高中生对南京大屠杀、“慰安妇问题”缺乏基本认知,有相当比例认为战争是“别国挑衅引起”或“不清楚具体原因”。

这与长期历史教育的淡化直接相关,也揭示出日本在战争历史传承中的严重空白。

此外,日本主流媒体与政治人物近年来多次公开质疑甚至否认侵华战争史实。部分国会议员曾试图推动取消对“南京大屠杀”的国会承认;

一些右翼政治家在靖国神社问题上采取强硬立场,更进一步加剧了与亚洲邻国之间的历史紧张。

对历史责任的规避,不仅加深了邻国的不信任,也对区域安全与国际关系产生现实影响。

抗战胜利不仅是中国人民14年艰苦斗争的成果,也应是推动东亚历史和解与和平重建的重要契机。然而,战后百万日军撤离中国本土几乎未遭惩罚,许多战犯通过政治操作或美军庇护脱罪归国,加剧了受害国人民的历史伤痛。

对于中国来说,这场抗战胜利来之不易,是以无数军民牺牲为代价换来的历史正义。

但对于日本而言,真正的“战争结束”不应止步于“终战诏书”的广播,而应体现在对侵略历史的全面承认、在教育中系统传承战争责任,并通过国际对话修复战争创伤。

唯有如此,侵华战争所带来的历史教训才能真正成为和平的保障,而非新的历史盲区的根源。

结语

抗日战争是中华民族的伤疤,打了14年,死了几千万人,最后日本一句轻飘飘的“投降”,日军们拍拍屁股就走了,中国什么好处也没捞着,一句道歉也没有。

国家不强不行,团结不能丢,国际上得有地位,不然历史还得重演。中国现在国力强盛,人民过上好日子了,但这一切都是先辈拿命换来的。

铭记历史,往前走,别回头。

1、79年前的今天,“日本投降矣!” 中国军网 2024-08-15

2、日本正式签字投降后,日军就放下武器了吗? 中国军网 2023-09-03

3、《停战诏书》815字,为何只字不提“战败” 和“投降”? 极目新闻 2022-08-15