十年前,文科前十尖子生放弃清北选两财一贸的新闻,让金融专业像块烧红的铁,谁都想凑上去沾点热。

现在呢?

复旦金融专硕复试线从去年的408降到365,中央财经更狠,直接掉了53分——相当于从前得考到班级前三,现在中游就能进。

海外的情况更扎心。

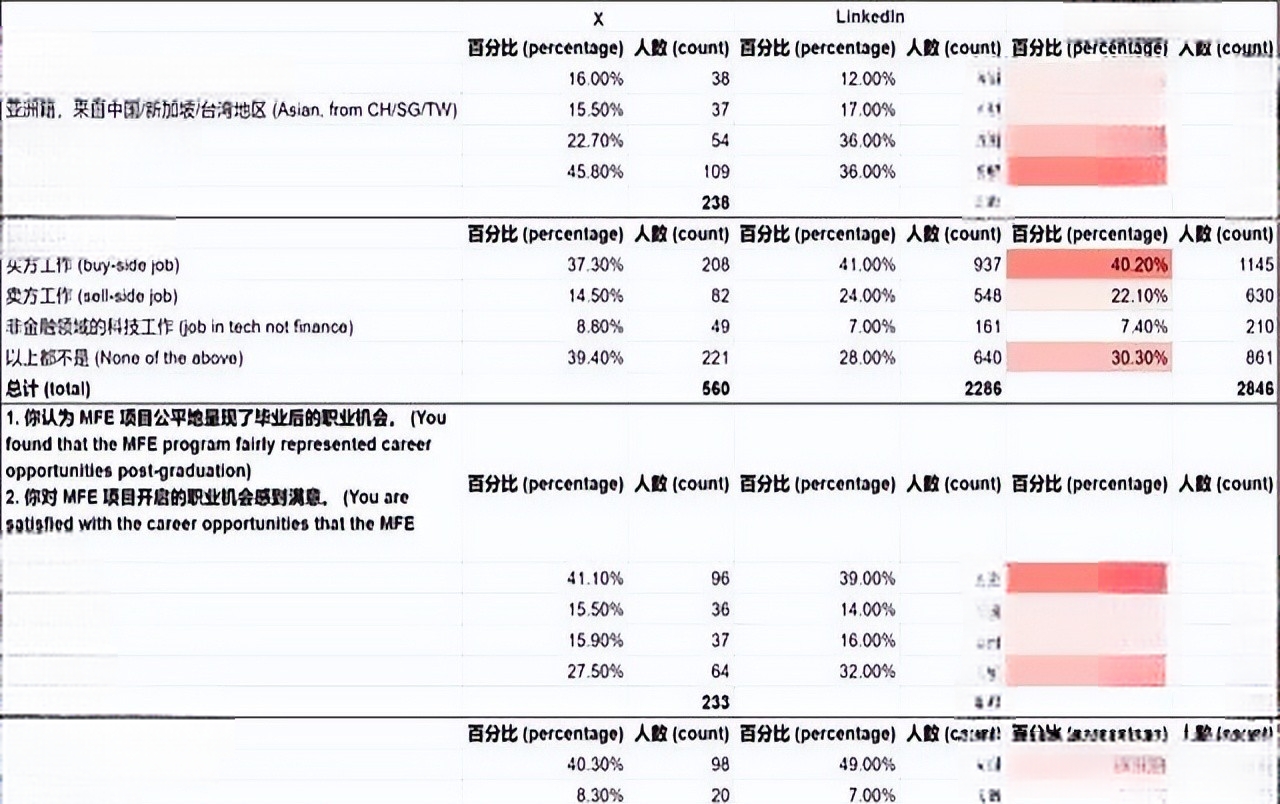

读金融工程硕士(MFE)的留子们,砸了上百万学费:巴鲁克学院4.2万美元,耶鲁11.9万,牛津5.6万英镑。

钱花得像流水,找工作却像摸黑找钥匙——投出去的简历石沉大海,好不容易拿到面试,一开口问“有没有资源”,就把人噎得说不出话。

国内的降温更早。

两财一贸的录取位次逐年下滑,以上海财经大学为例,2022年物理类最低位次5295,去年变成13602,差了整整五倍。

以前家长挤破头想让孩子进的“金饭碗”,现在变成了“要不要赌一把”的选择题。

不是金融专业变了,是时代的池子变了。

十年前,金融圈的“鱼情”好得很:银行人在地铁口摆摊办信用卡,送鸡蛋就能完成指标;券商人坐在营业部里,散户排着队开户;投行经理被上市公司老总围着转,像捧着块香饽饽。

现在呢?

银行人扫整栋办公楼,都开不出几张卡;券商人到处求项目,还得担心被缩减;保险人的朋友圈,天天刷得像传销现场。

为什么?

因为鱼被钓走了大半,钓鱼的人却从一个变成了一大圈。

以前靠学历+牌照+技能就能挣钱,现在这些东西成了基础门槛——会干活的人太多,得拼谁能拿到资源,谁能拉来客户。

就像钓鱼,水里没鱼,再厉害的钓技也没用;水里有鱼,还得抢着下竿。

金融圈的“资源”不是天生的,是“鱼情”的另一种说法。

以前鱼多,随便钓都能有收获;现在鱼少,得找鱼多的地方——比如高净值人群。

高尔夫球场的工作人员、商会的秘书、甚至空姐,都能通过接触土豪转行金融。

上海有个陆家嘴的C9学霸基金经理,干脆去土豪家当家教,说是“客户从娃娃抓起”——土豪对孩子教育舍得花钱,二代们未来继承家业,早年混熟了,信任感比什么都强。

想进金融圈,得换个思路。

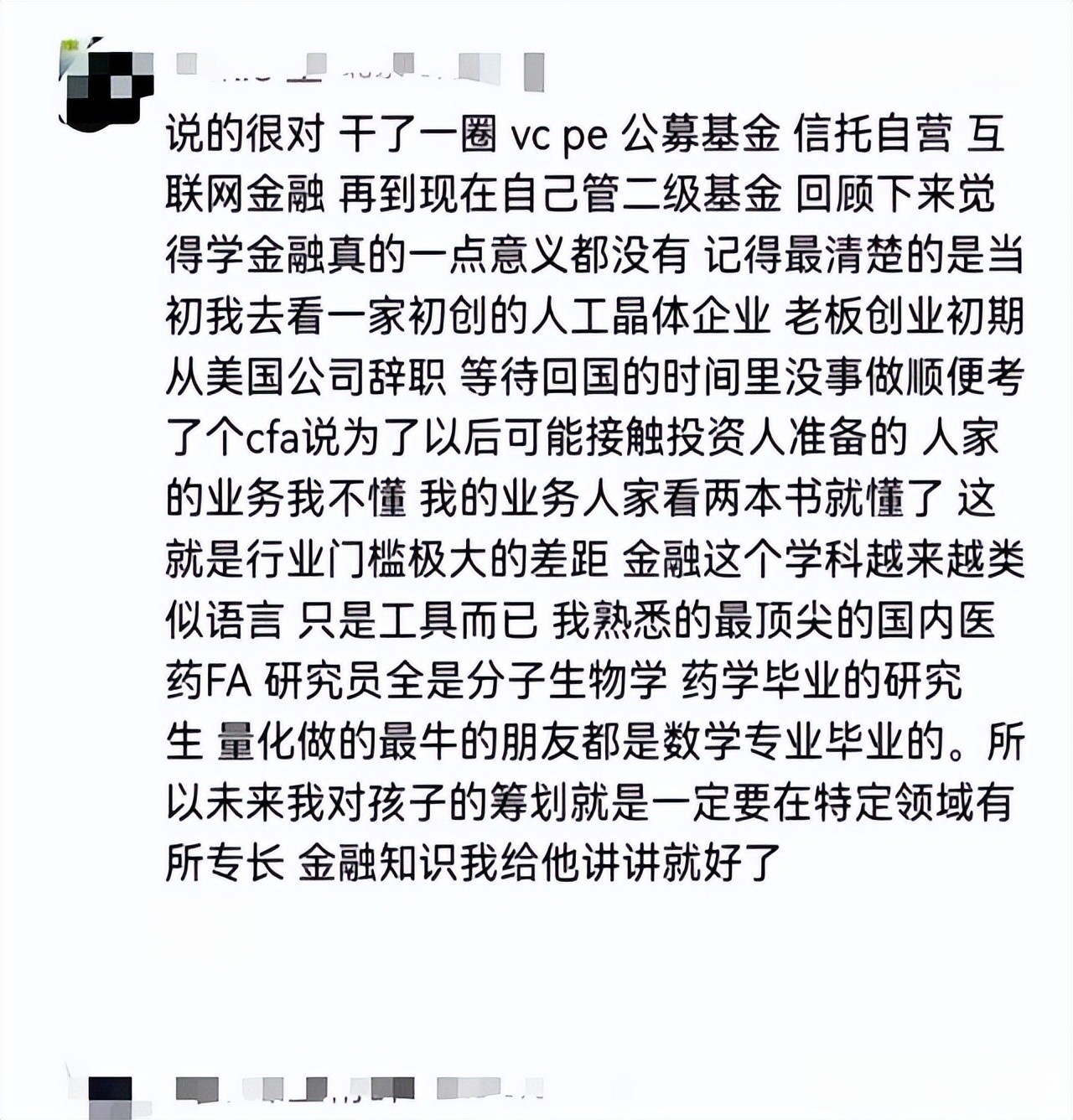

不是非得读纯金融,统计、人工智能、保险精算这些有门槛的专业更吃香。

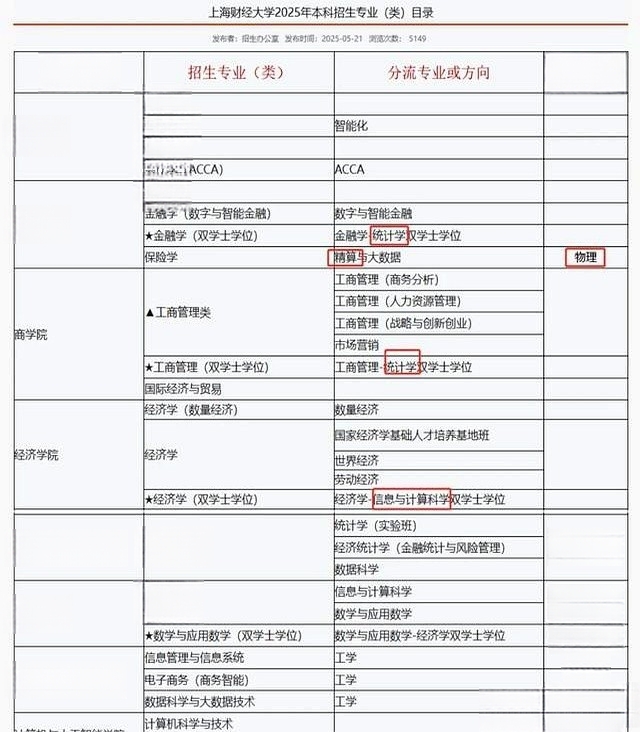

上财的金融学院夹带着统计,商学院夹着计算机,统计学院的人工智能专业,招的都是数学物理拔尖的竞赛生——这些专业有难度,不是谁都能学,考出证来,国内外都抢着要。

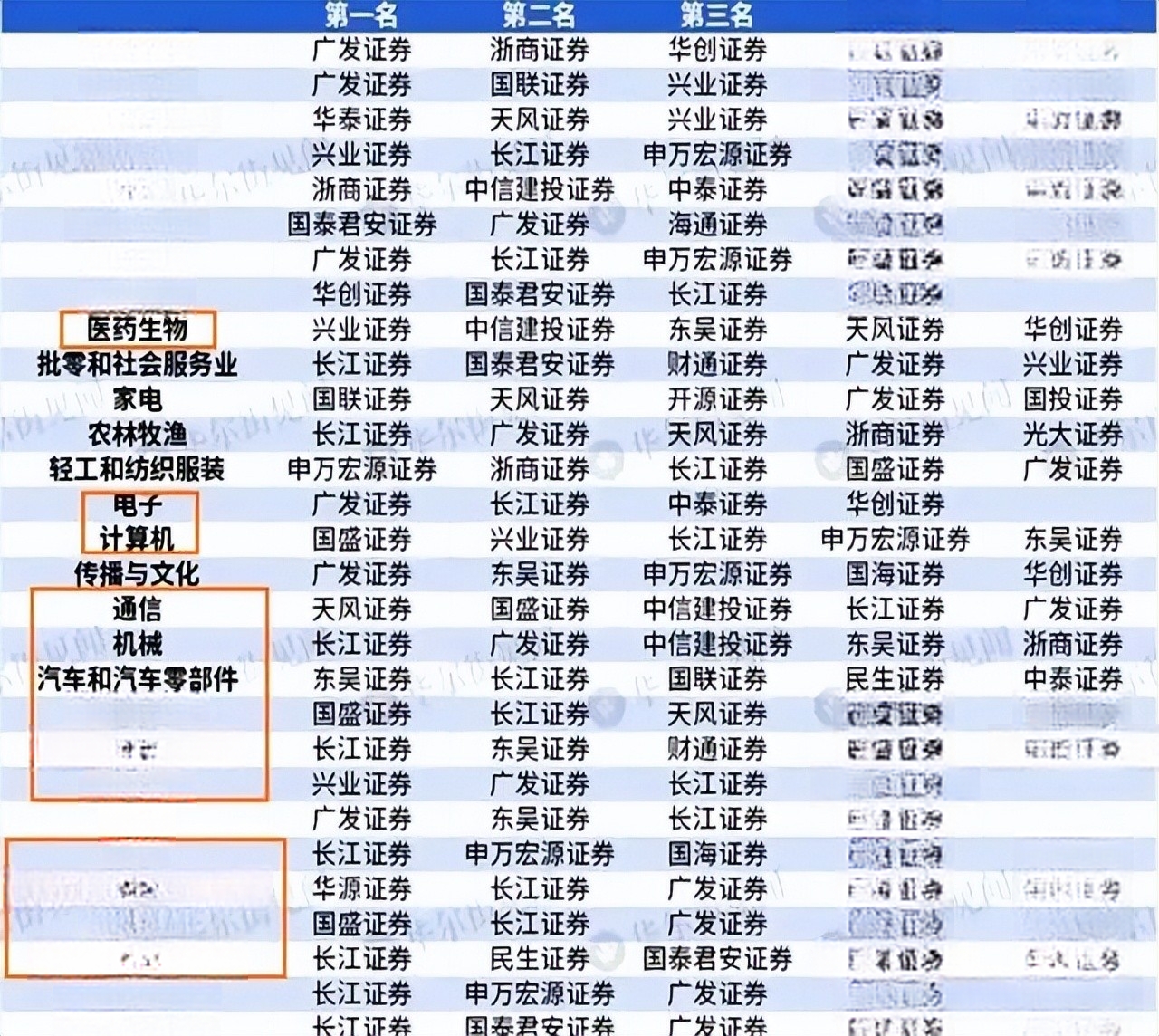

还有理工+金融的组合,比如半导体、生物医药本科,再加金融硕士,券商研究所的医药、新能源组就爱这样的人。

研究员干得好,跳槽去上市公司当高管,比纯金融出身的更有优势。

金融专业没凉,只是换了玩法。

以前靠学历敲门,现在得靠本事+资源;以前拼分数,现在拼“鱼情”。

选对方向比盲目跟风重要——比如选有门槛的专业,比如做高净值服务,比如理工+金融的组合。

说到底,金融圈从来不是“崩盘”,是回归了本质:调配资源。

没有资源,就像没鱼的池子,再厉害的钓手也钓不到鱼;有了资源,再普通的钓竿也能有收获。

选专业的时候,得先看看自己手里有没有“鱼食”,有没有找“鱼群”的本事——不然,就算进了金融圈,也只能看着别人钓鱼,自己干着急。