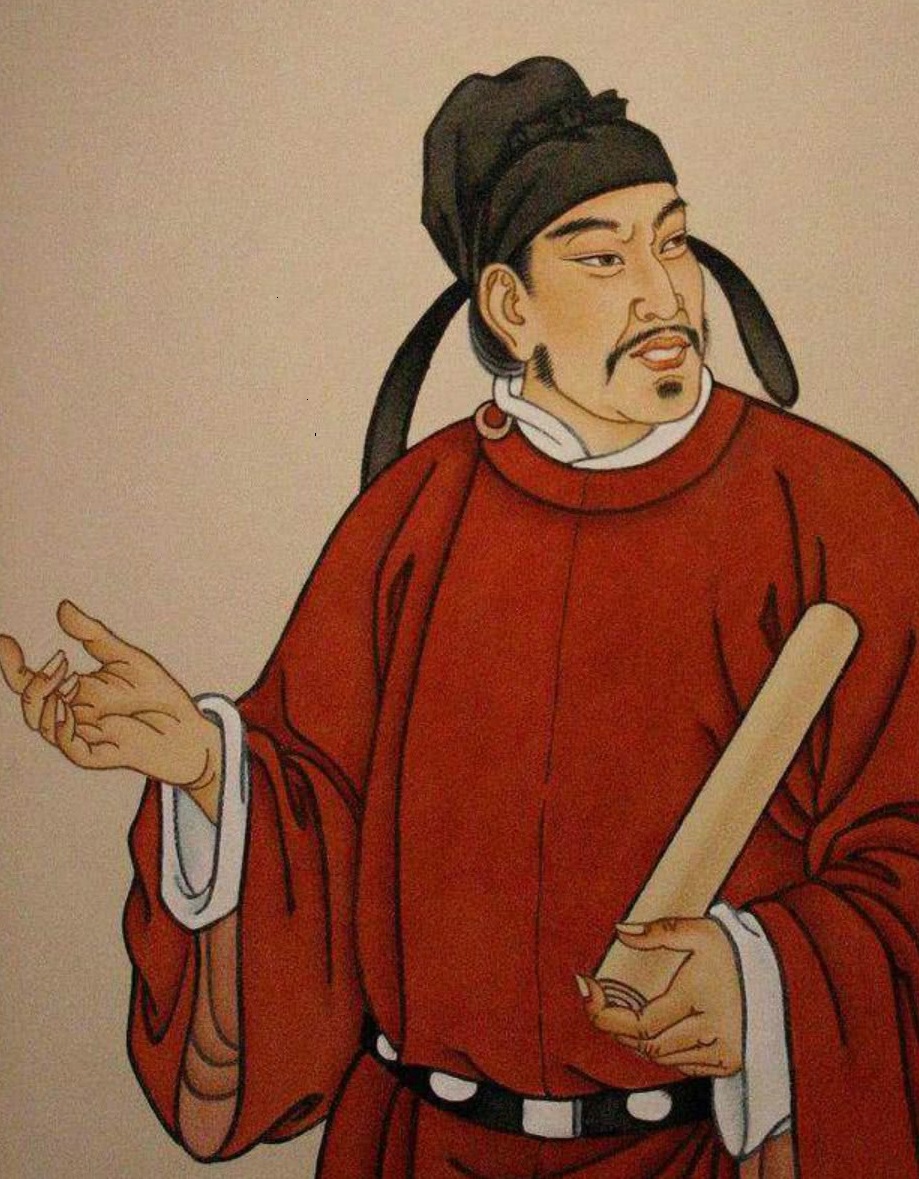

杨炯在初唐时期占据着重要地位,他与王勃、卢照邻、骆宾王并称 “初唐四杰”,四人共同打破六朝以来绮靡柔弱的诗风,为唐诗的发展开辟新的道路。在文坛上,杨炯以刚健雄浑的诗风,将边塞生活、个人抱负融入诗歌创作,拓宽了诗歌的题材与意境,今天我们来欣赏他的十首诗。

据记载,杨炯生于唐高宗显庆六年,是弘农华阴人,也就是现今陕西。当时正值唐朝国力上升期,政治清明,经济繁荣,文化上更是兼容并蓄,儒、释、道思想相互交融,为文学创作提供了肥沃的土壤。

据了解,杨炯自幼聪慧过人,“神童举” 及第时年仅十一岁,被世人誉为“神童”。在当时的文化氛围中,他接受了系统的儒家教育,也受到初唐文风革新思潮的熏陶。在与王勃等四杰的交往切磋中,不断提升文学素养。相传,杨炯恃才傲物,曾评价 “吾愧在卢前,耻居王后”,这既展现出他对自己才华的自信,也从侧面反映出文人之间相互竞争、砥砺的创作氛围。

他出身普通,并非世家大族,但家中对其教育颇为重视,这为他日后的文学成就奠定了基础。他一生大部分时间都在仕途奔波,曾任校书郎、崇文馆学士等职,后又任盈川令。在任期间,他为政严酷,却一心为民,整顿吏治、兴修水利,深受百姓爱戴。

然而,其刚直不阿的性格也使他在官场中屡遭排挤。杨炯的人生经历丰富曲折,从年少成名的意气风发,到官场沉浮的无奈,再到任上施展抱负,这些经历都成为他诗歌创作的灵感源泉,使其作品既有对理想的追求,也有对现实的感慨。

从性格上看,杨炯个性鲜明,既有文人的傲骨,又有济世的情怀。在人际交往中,他与王勃、卢照邻、骆宾王等人交往密切,共同推动了初唐文学革新。其中,王勃的才情与胸怀对他影响颇深,两人相互唱和,在诗歌创作理念上相互启发。

有史料记载,杨炯现存诗33首,其作品思想丰富,或抒发渴望建功立业的豪情,或表达对官场黑暗的不满,或描写边塞风光与征战生活。在艺术上,他善用典故,对仗工整,语言刚健凝练,气势磅礴。诗歌分类上,既有边塞诗,如《从军行》;也有送别诗,如《送梓州周司功》;还有应制诗等,这些作品共同构成了杨炯丰富的诗歌世界,为唐诗的发展留下了浓墨重彩的一笔。

边塞诗极具艺术魅力,以雄浑壮阔的笔调勾勒出边塞图景。其写作特点鲜明,常运用夸张、想象等手法,如《从军行》中 “烽火照西京,心中自不平”,开篇便营造出紧张局势,直抒爱国豪情。诗中 “宁为百夫长,胜作一书生”,以质朴直白的语言,展现出文人渴望投笔从戎、保家卫国的壮志,将个人抱负与家国情怀紧密相连,充满昂扬向上的时代精神。

送别诗里,杨炯同样展现出独特的艺术风格。他善用情景交融的手法,如《送梓州周司功》中 “别路馀千里,深恩重百年”,既点明离别的距离,又表达对友人深厚情谊的珍视。诗歌语言真挚自然,情感细腻深沉,没有过多的悲伤渲染,而是通过对友情的强调,传递出对友人的美好祝愿,在含蓄中蕴含着绵长的深情。

应制诗是杨炯创作的重要组成部分,其艺术魅力在于工整的对仗与华丽的辞藻。这类诗歌严格遵循宫廷诗歌规范,注重形式美,如在描绘宫廷景象时,用词典雅庄重。然而,在思想内涵上,多为歌功颂德之作,虽有一定的历史文化价值,但相较于边塞诗与送别诗,在情感的真挚度和思想深度上略显不足,更多地体现了当时宫廷文学的审美需求与创作规范 。

总之,初唐诗人杨炯是一位才华横溢的诗人,他在唐朝诗坛的地位举足轻重,不可磨灭,下面我们来欣赏他的十首诗。