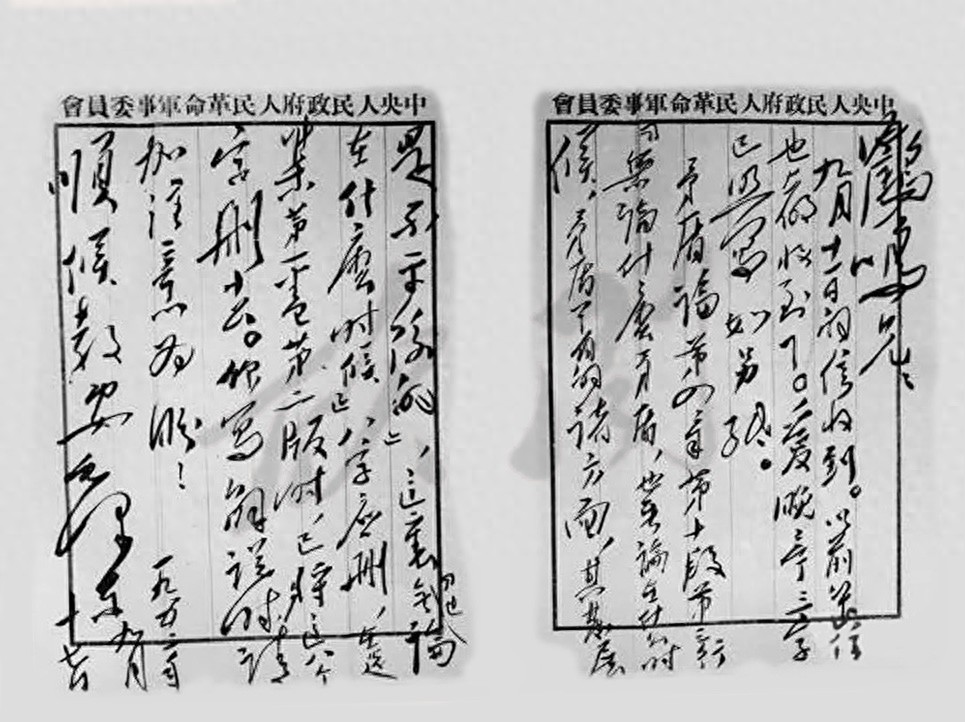

毛泽东致李达信

鹤鸣兄:

九月十一日的信收到。以前几信也都收到了。爱晚亭三字已照写如另纸。

《矛盾论》第四章第十段第三行“无论什么矛盾,也无论在什么时候,矛盾着的诸方面,其发展是不平衡的”,这里“也无论在什么时候”八字应删,在选集第一卷第二版时,已将这八个字删去。你写解说时,请加注意为盼!

顺候教安!

毛泽东

一九五二年九月十七日

1952年秋日的北京,中南海菊香书屋的案头堆叠着各地来信。毛泽东提笔蘸墨,在信笺上写下“鹤鸣兄”三字时,眉宇间浮现出会心的笑意。这封9月17日寄往长沙的书信,不仅承载着两位思想者跨越三十载的学术对话,更折射出新中国成立初期理论建设的特殊历程。

收信人李达时任湖南大学校长,这位被毛泽东称作“真正的人”的马克思主义哲学家,自1921年中共一大起便与之结下深厚渊源。信中提及的“爱晚亭”题字,恰是这段情谊的生动注脚——岳麓山下的千年学府里,朱栏碧瓦的亭阁因毛泽东墨宝而平添时代气息,见证着传统文脉与革命精神的交融。这种文化细节背后,蕴含着建国初期知识分子政策的具体实践:既尊重传统学养,又引导其服务新中国的建设。

关于《矛盾论》的修改意见,则彰显出理论淬炼的严谨态度。毛泽东特别指出应删除“也无论在什么时候”八字,这个看似细微的调整实为哲学表述的重要校准。原著第四章论及矛盾发展的不平衡性时,最初论断带有绝对化倾向,修订后更符合“具体问题具体分析”的唯物辩证法精髓。这种字斟句酌的修订,发生在《毛泽东选集》第一卷再版之际,恰逢全国范围的理论学习热潮。彼时朝鲜战场硝烟未散,国内建设百端待举,确立马克思主义中国化的理论体系具有特殊现实意义。

李达作为《实践论》《矛盾论》解说本的撰写者,其理论阐释直接影响着广大干部群众的认知。毛泽东在信中特意叮嘱注意修订细节,既是对老友学术造诣的信任,也体现出对理论传播准确性的高度重视。这种严谨作风在当时的理论建设中具有典型性:1951至1953年间,《毛泽东选集》编辑委员会对重要文献进行数十次校订,往往为某个概念的精准表述反复推敲。这种集体智慧结晶的过程,正是马克思主义基本原理与中国实际相结合的理论自觉。

回望这段书信往来,其价值远超私人友谊的范畴。信中提及的《矛盾论》修改,与同期开展的知识分子思想改造运动形成微妙呼应。当李达在岳麓书院整理《〈矛盾论〉解说》时,全国正掀起学习辩证唯物主义的热潮。这种理论与实践的双向互动,构成过渡时期独特的思想图景:既需要确立马克思主义的指导地位,又要团结像李达这样从旧时代走来的进步学者。毛泽东在信末“顺候教安”的问候,某种程度上体现了这种历史情境中党对知识分子的尊重与期待。

七十年后再读这封不足二百字的书信,仍能感受到字里行间跃动的思想温度。那删去的八个字,恰似时代年轮中的一道刻痕,记录着理论建设从雏形走向成熟的过程;而留存纸端的笔墨往来,则见证着中国共产党人将哲学思考转化为实践力量的持续努力。这种在历史细节中淬炼真理的精神,至今仍在启示我们:理论的生命力,既源于与时俱进的勇气,更在于实事求是的坚守。