文◎赵磊

小知识

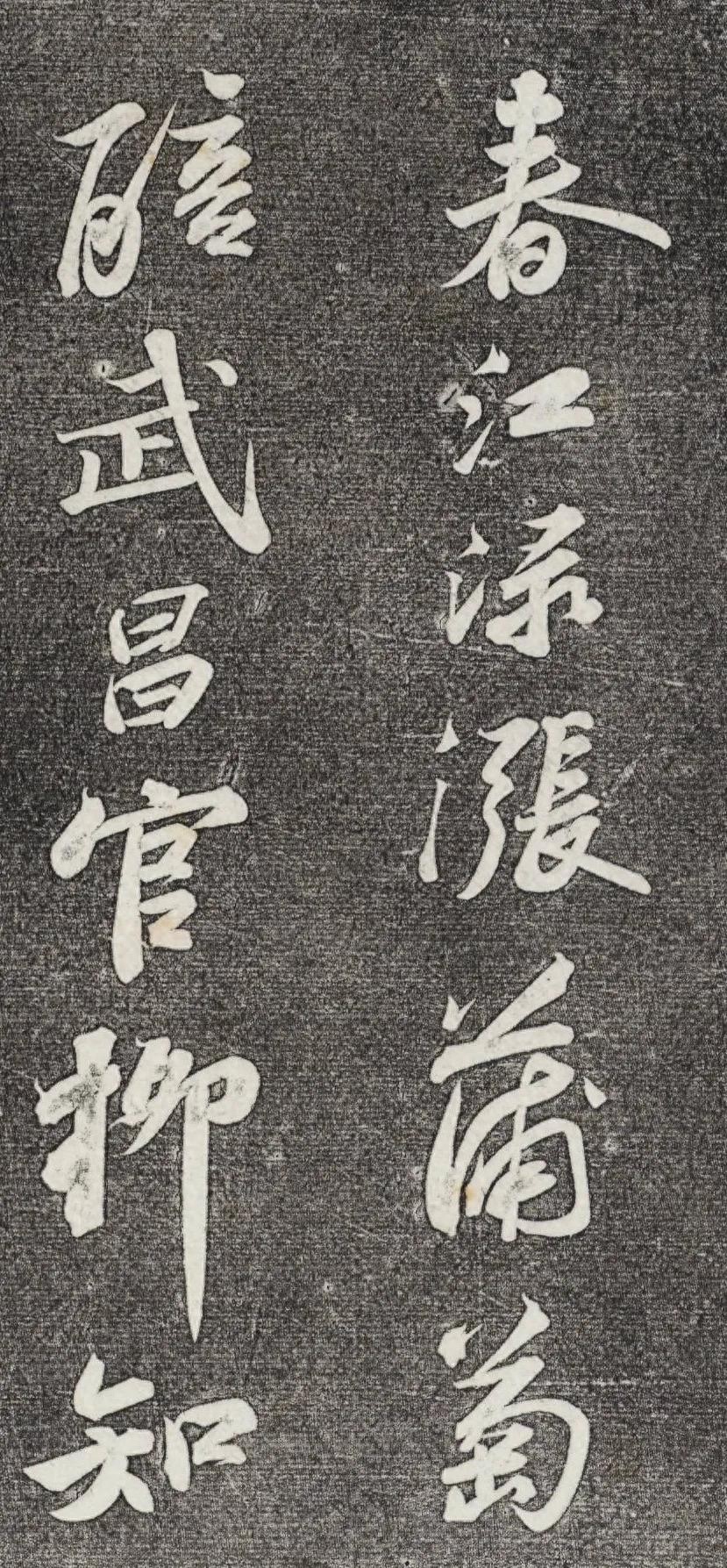

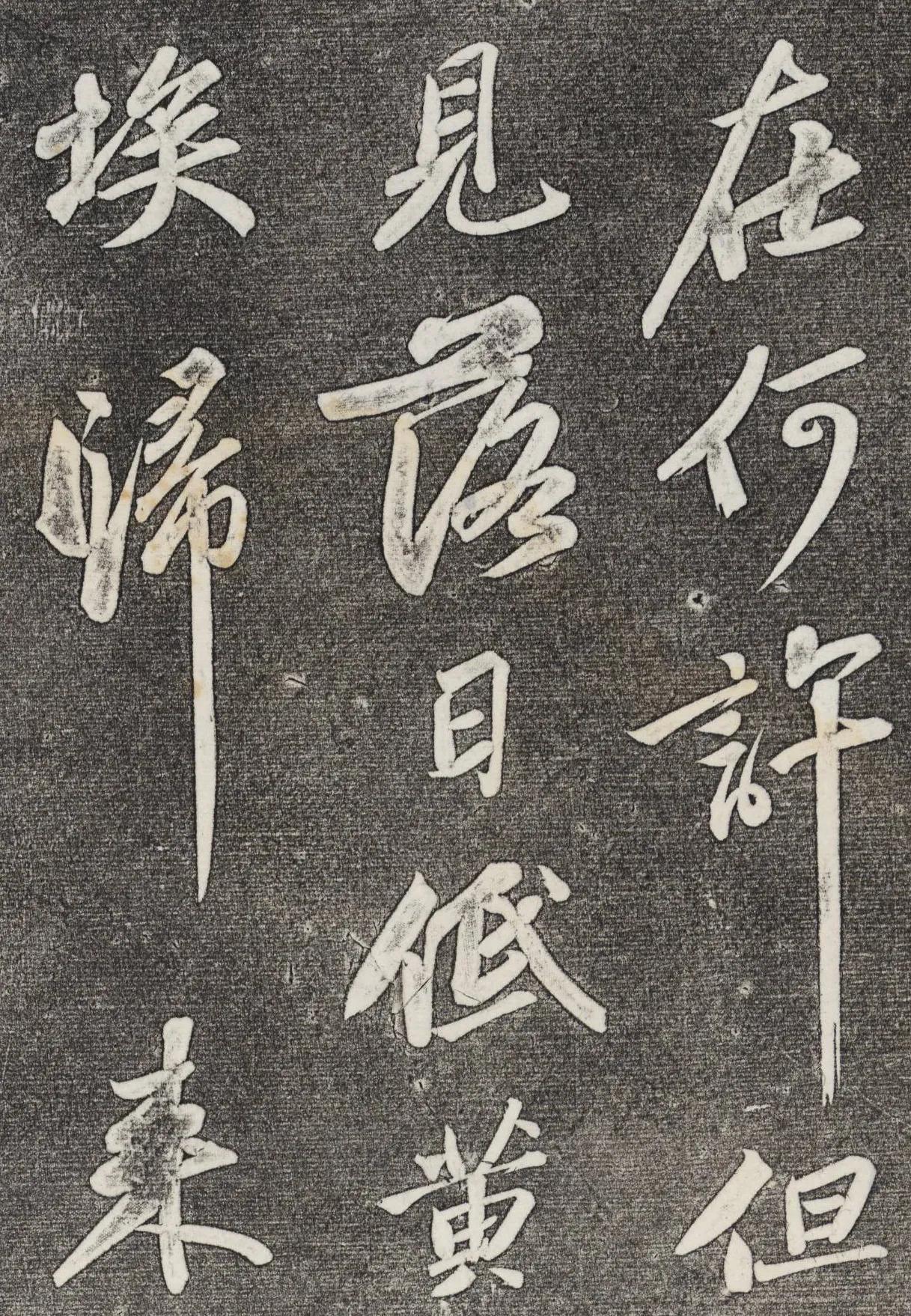

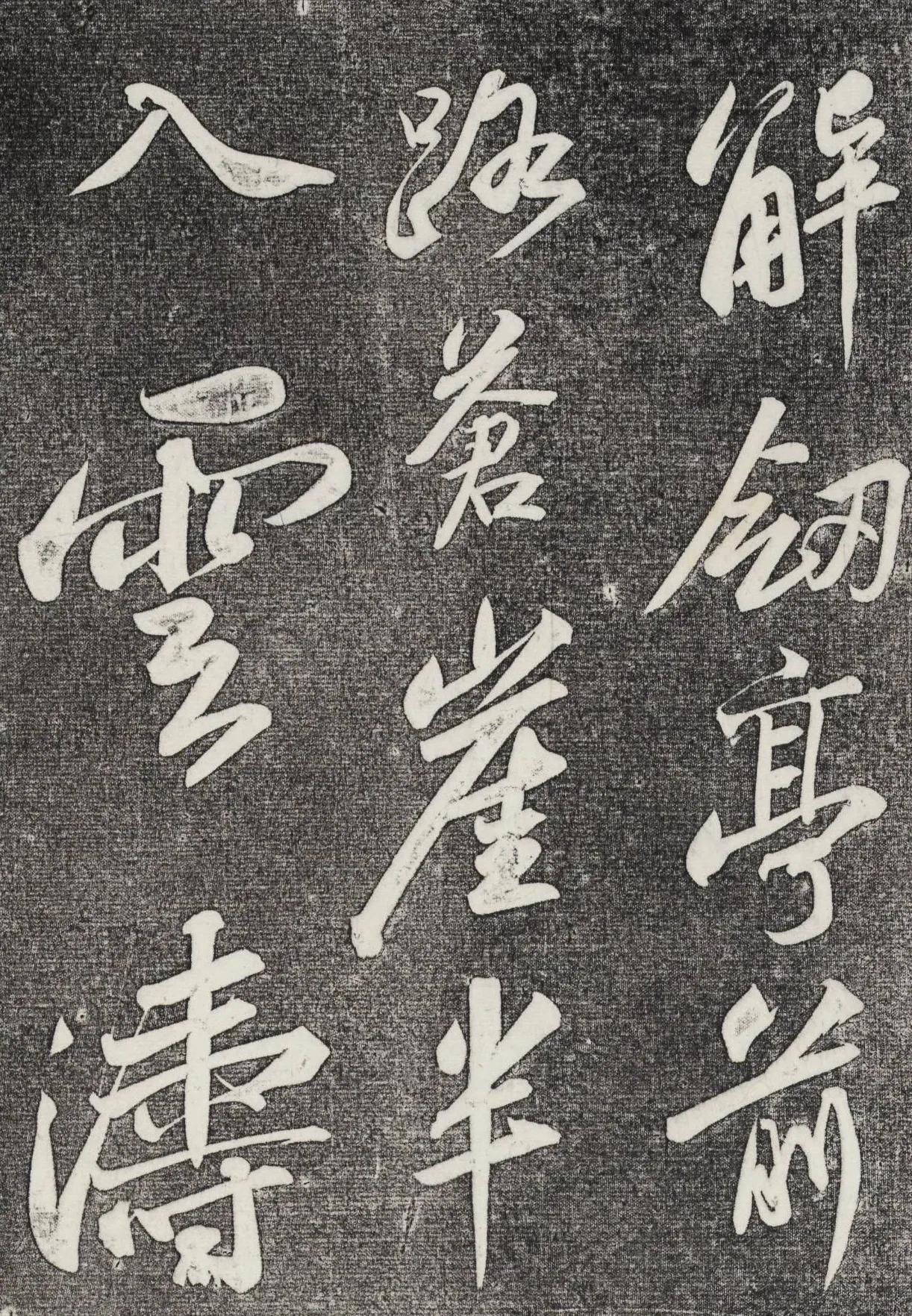

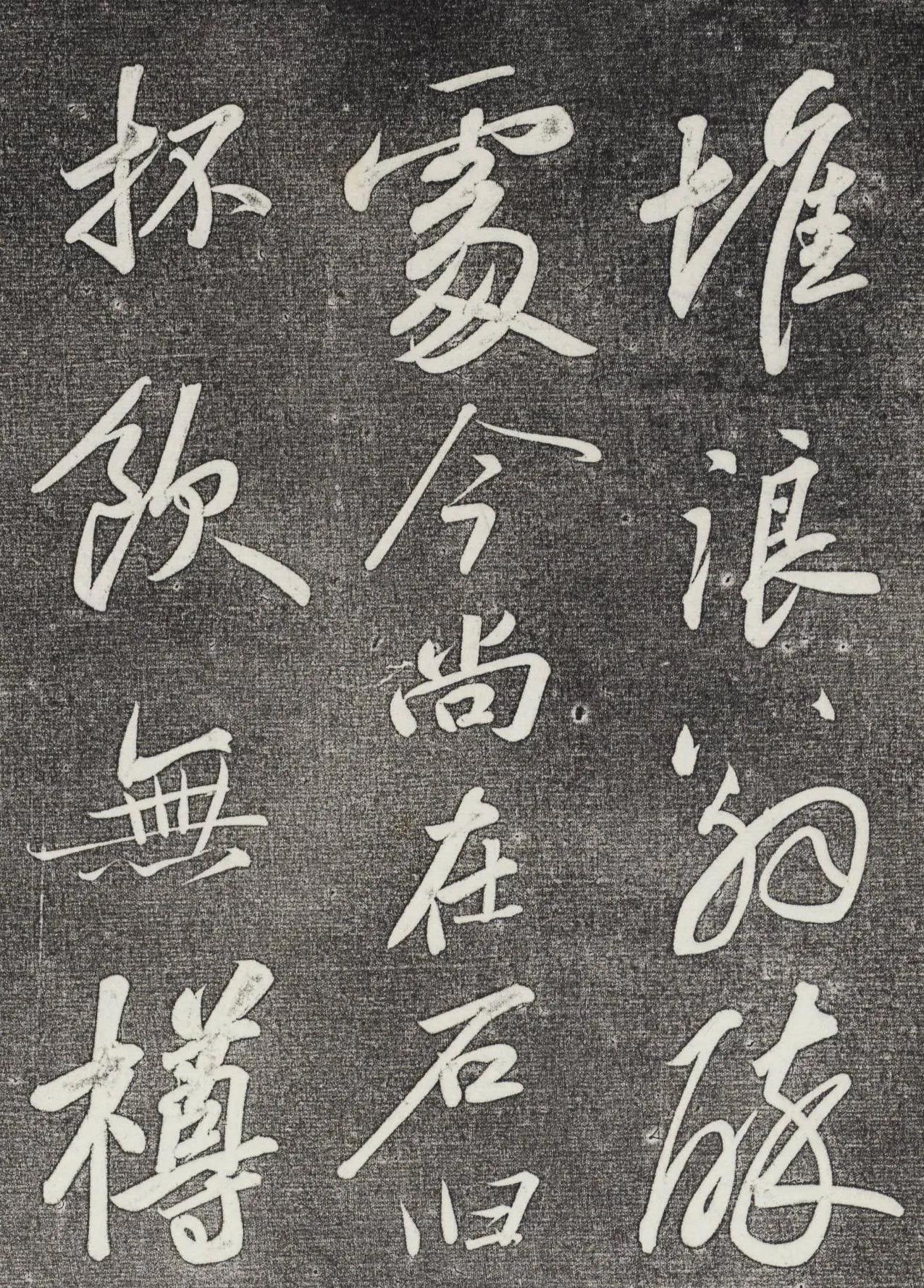

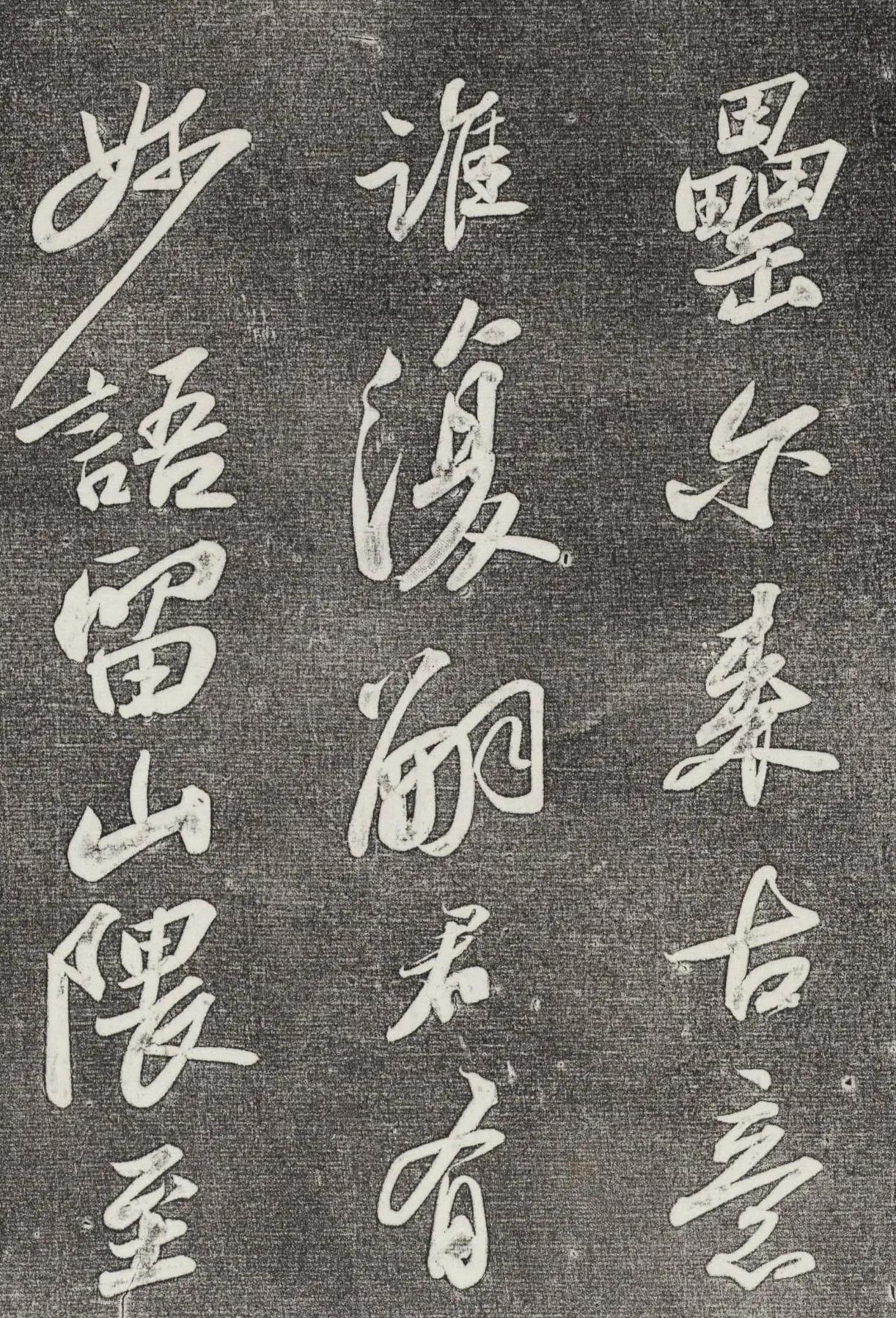

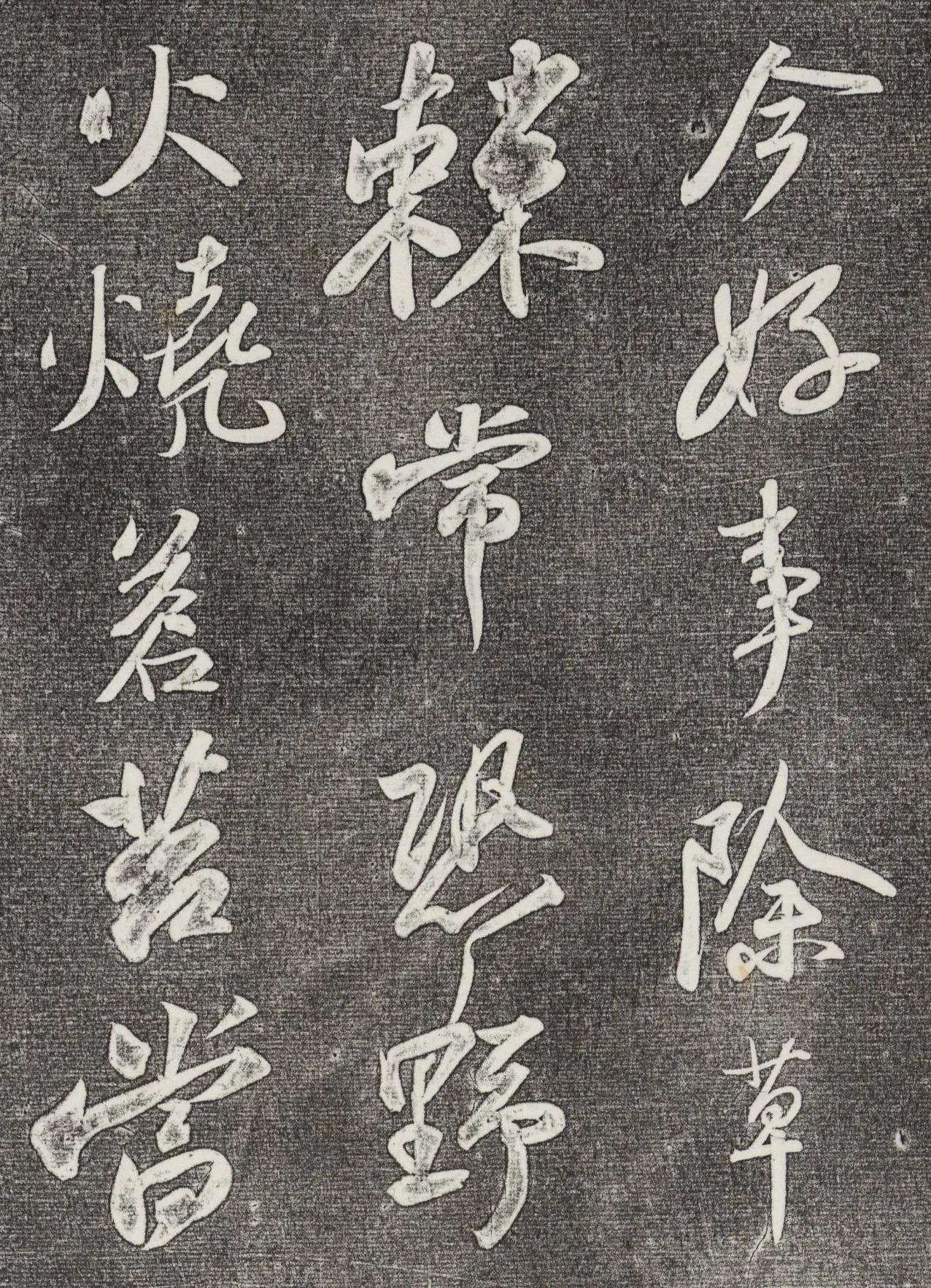

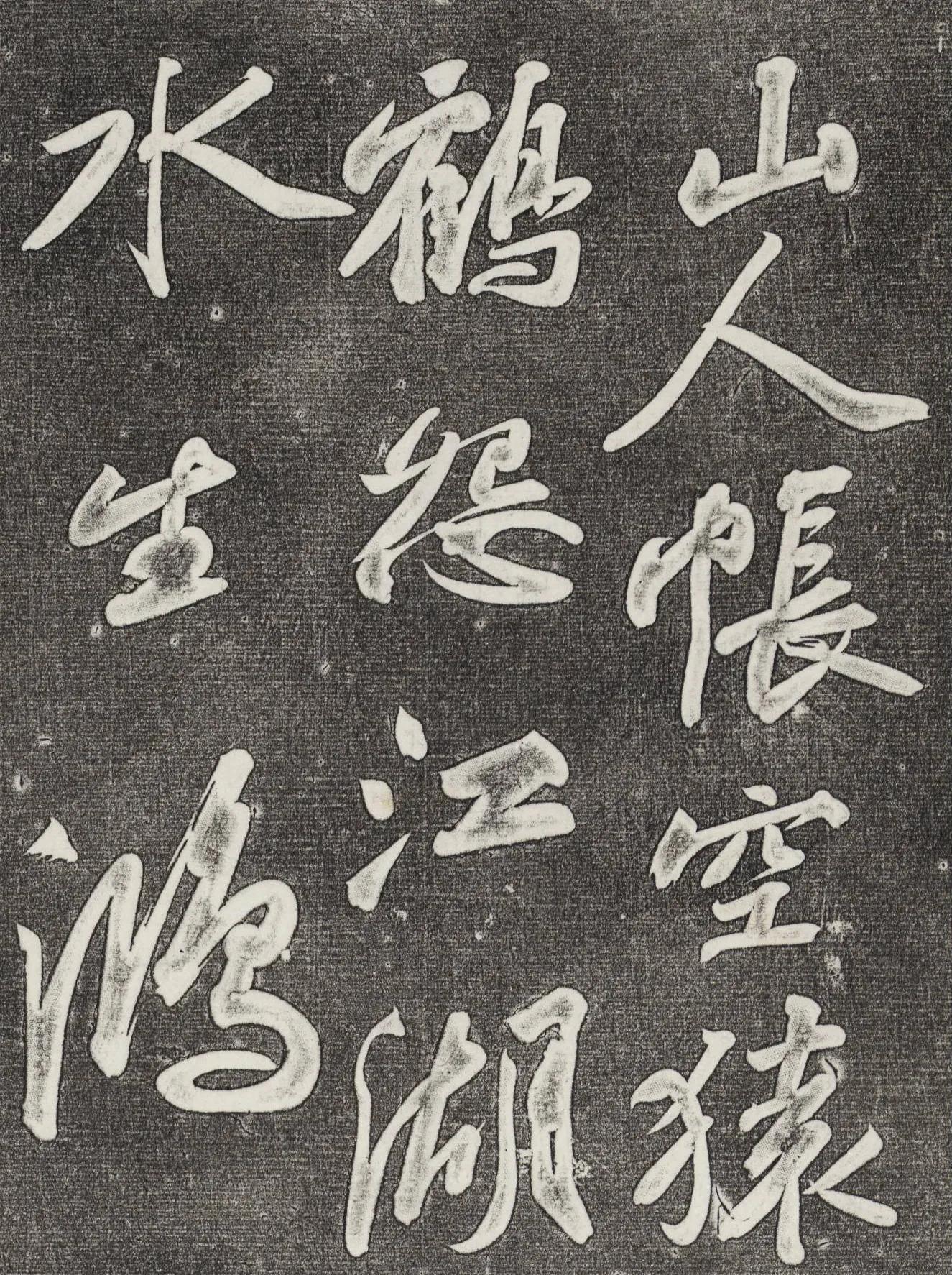

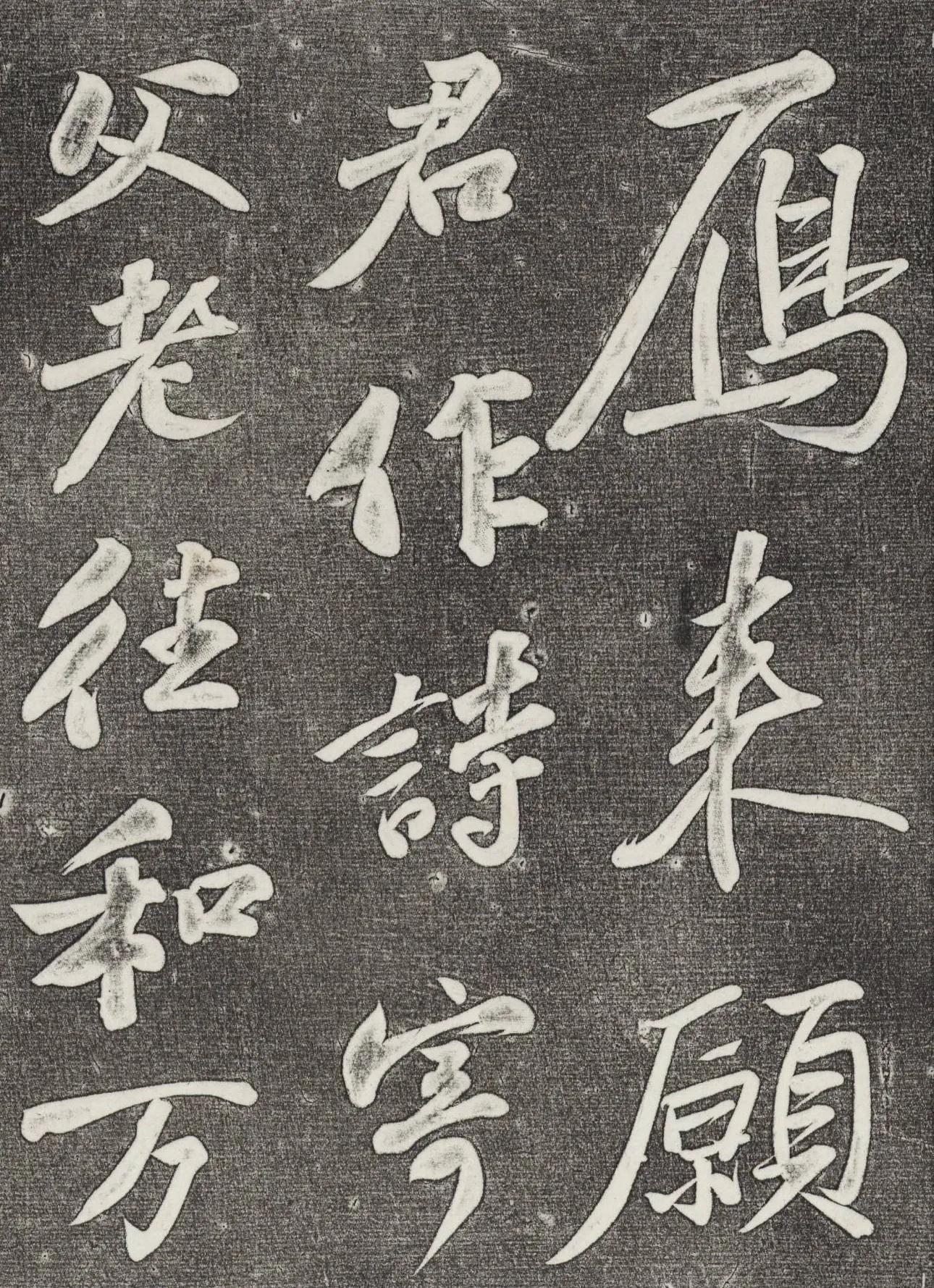

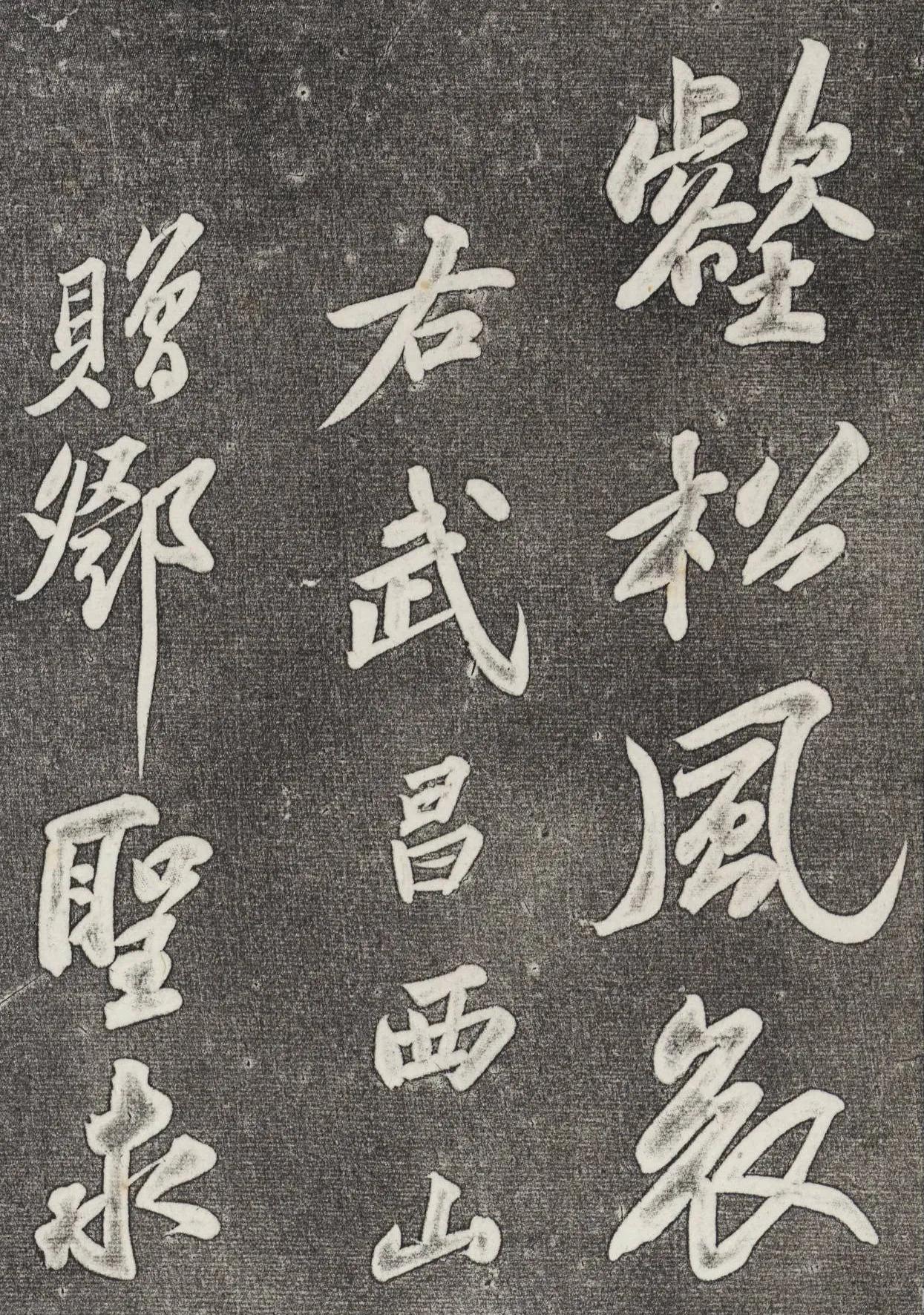

元祐二年(1087)二月,汴京刑部侍郎范百禄宅邸的宴饮中,苏轼挥毫写下《武昌西山诗帖》,题款“右武昌西山赠邓圣求一首”。这件收录于《三希堂法帖》第十册的作品无墨迹存世。

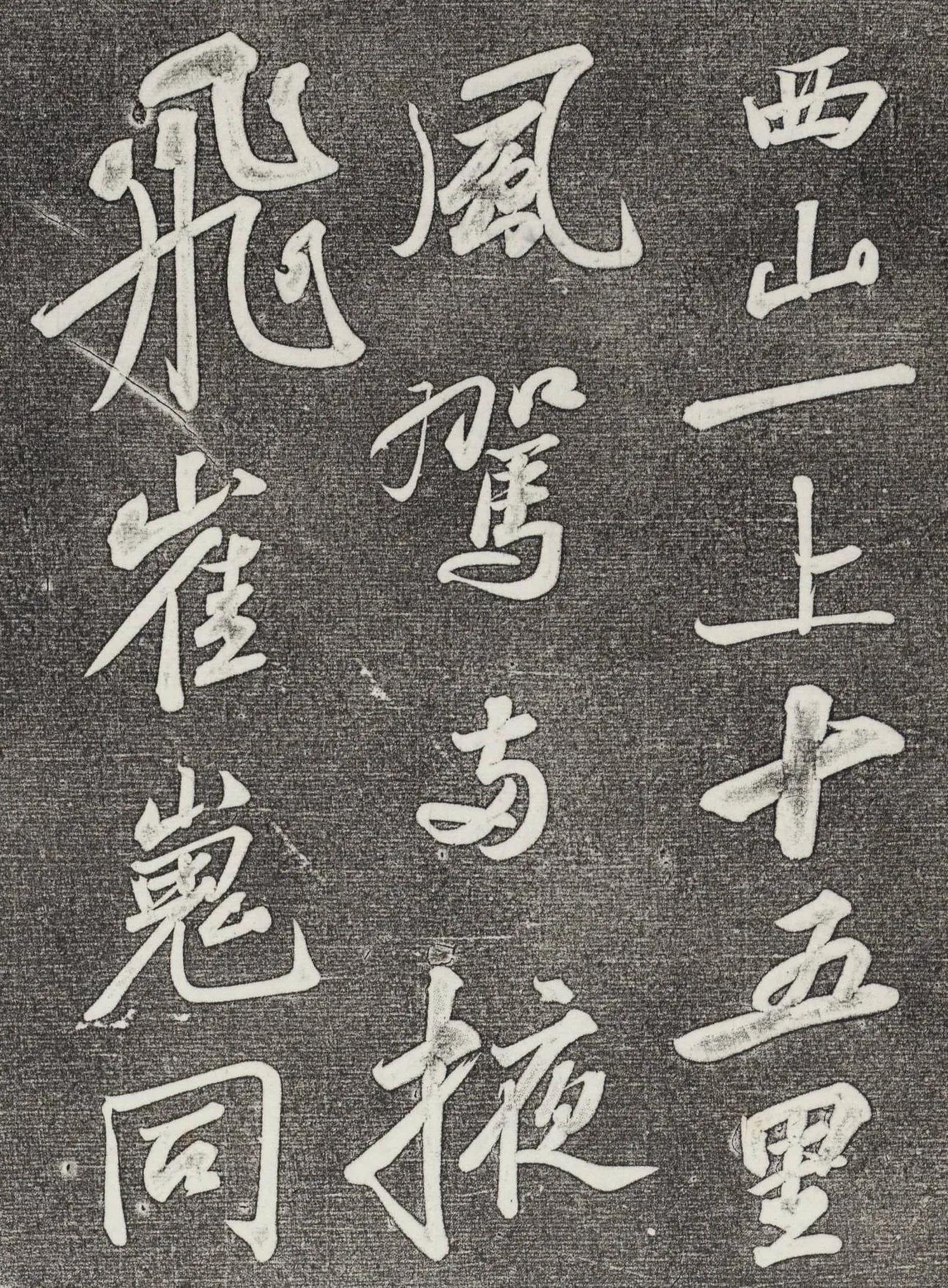

黄州境内无名山可览,隔江南望的武昌诸山便成为其精神栖息地——“陂陀蔓延,涧谷深密,中有浮图精舍,依山临壑,萧然绝俗”。

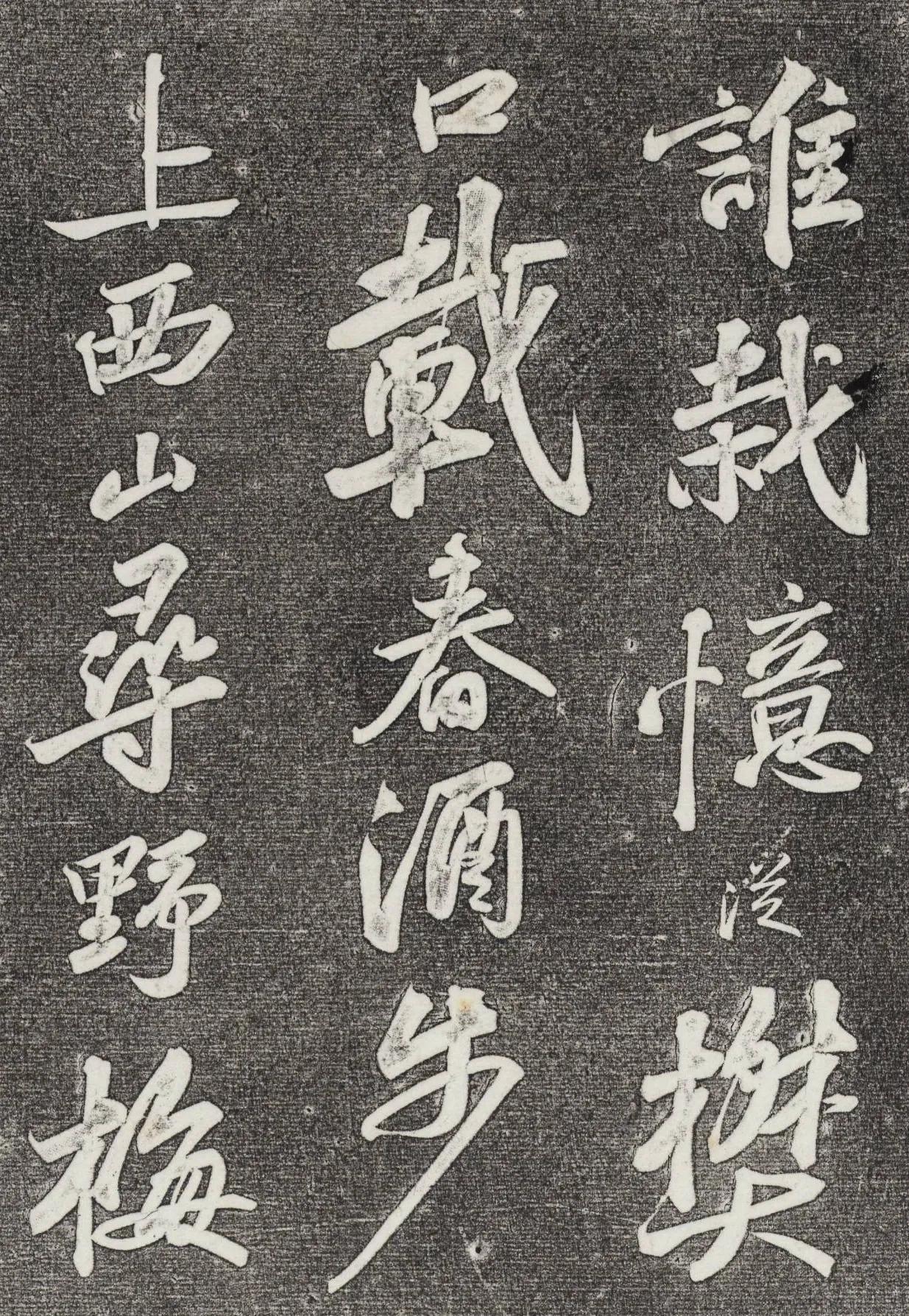

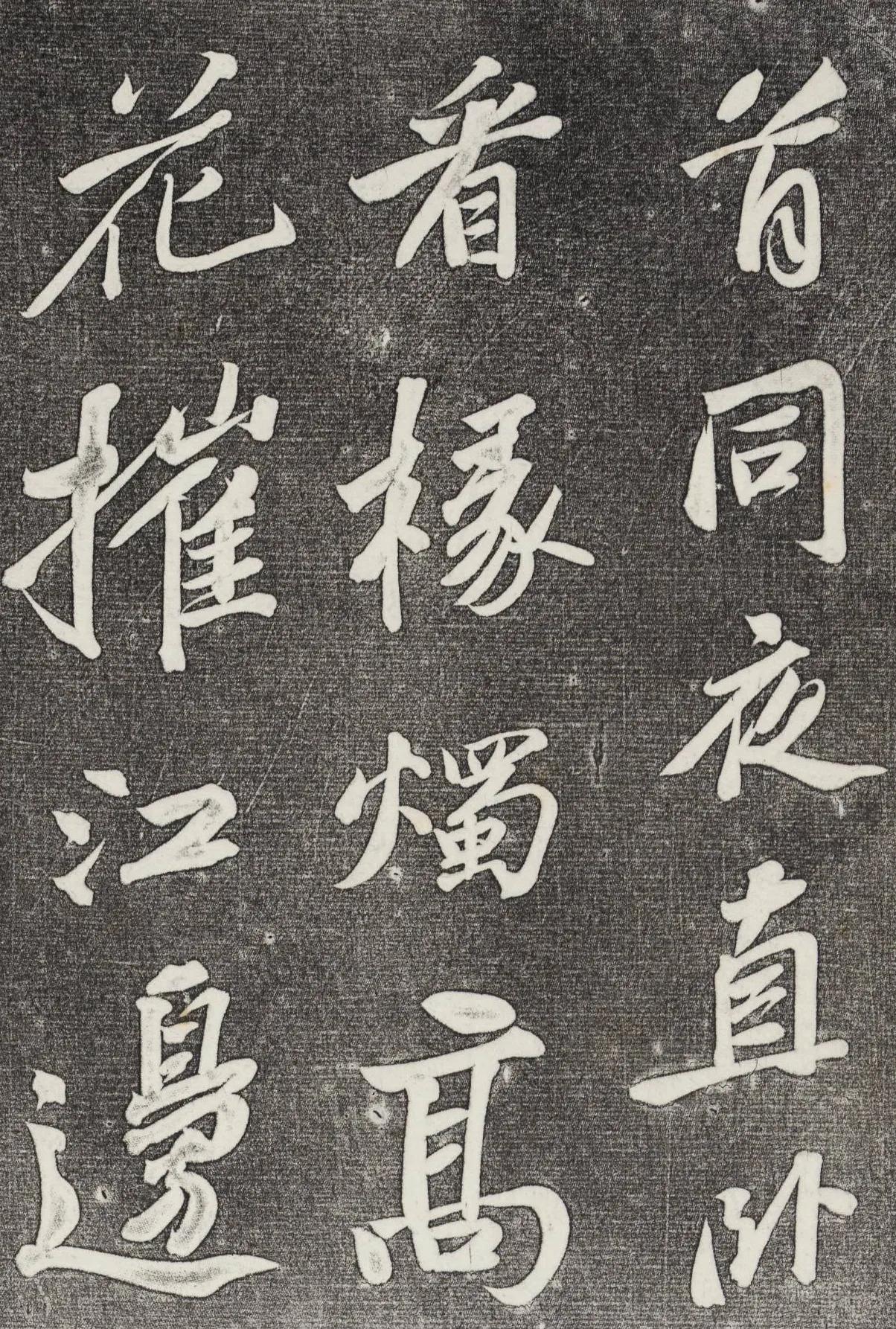

《武昌西山诗帖》的构筑于真实的地理空间。诗中“忆从樊口载春酒,步上西山寻野梅”所述樊口,正是长江南岸武昌(鄂州)的渡口,西山则属当地胜景。

苏轼在黄州期间频繁渡江游历武昌西山,其足迹遍及九曲岭、吴王台等具体地点,诗中所言“同游困卧九曲岭,褰衣独到吴王台”即是对实地游踪的记录。

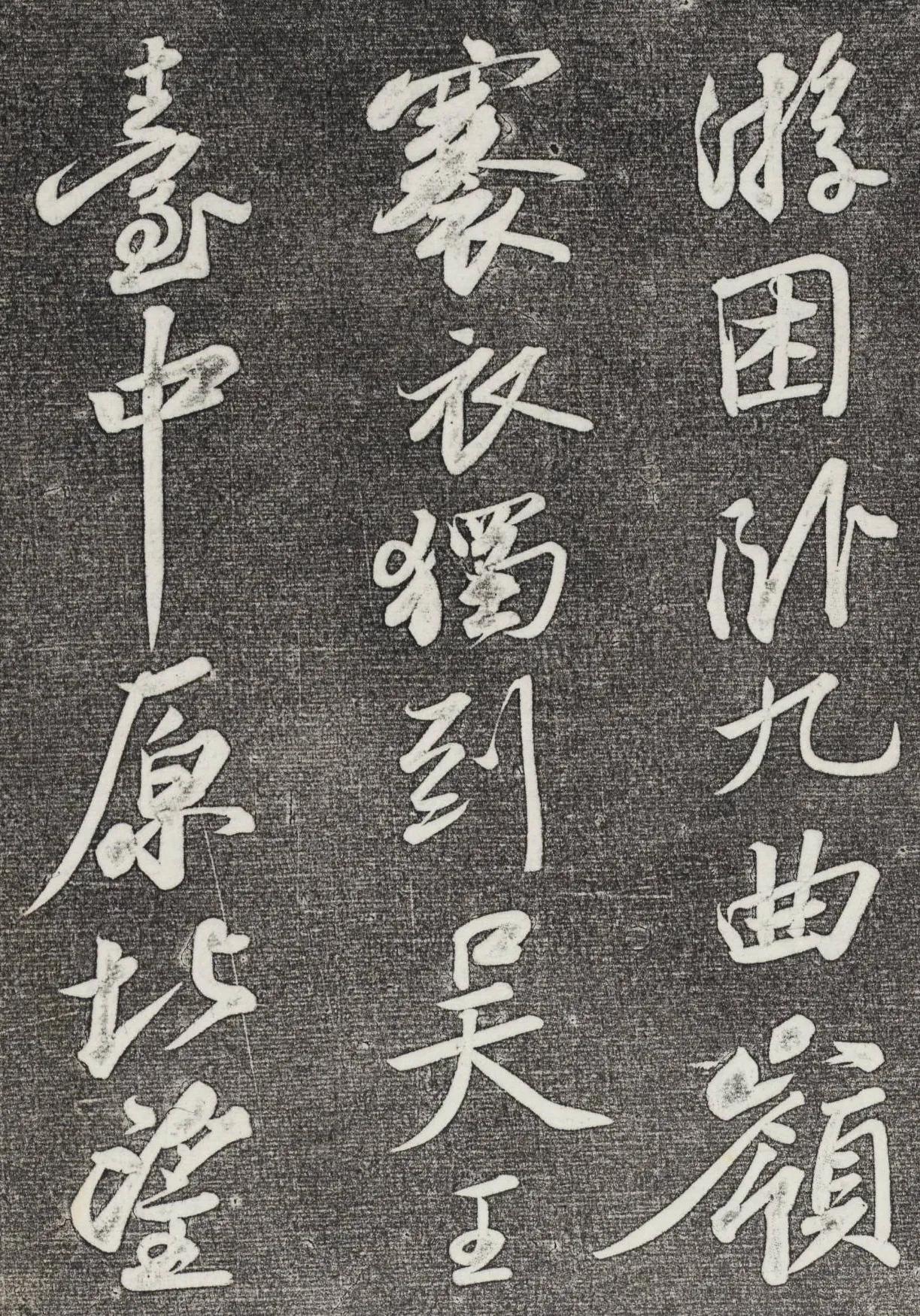

此诗虽作于元祐二年汴京宴席,但创作动机源自与邓圣求(邓润甫)的对话。

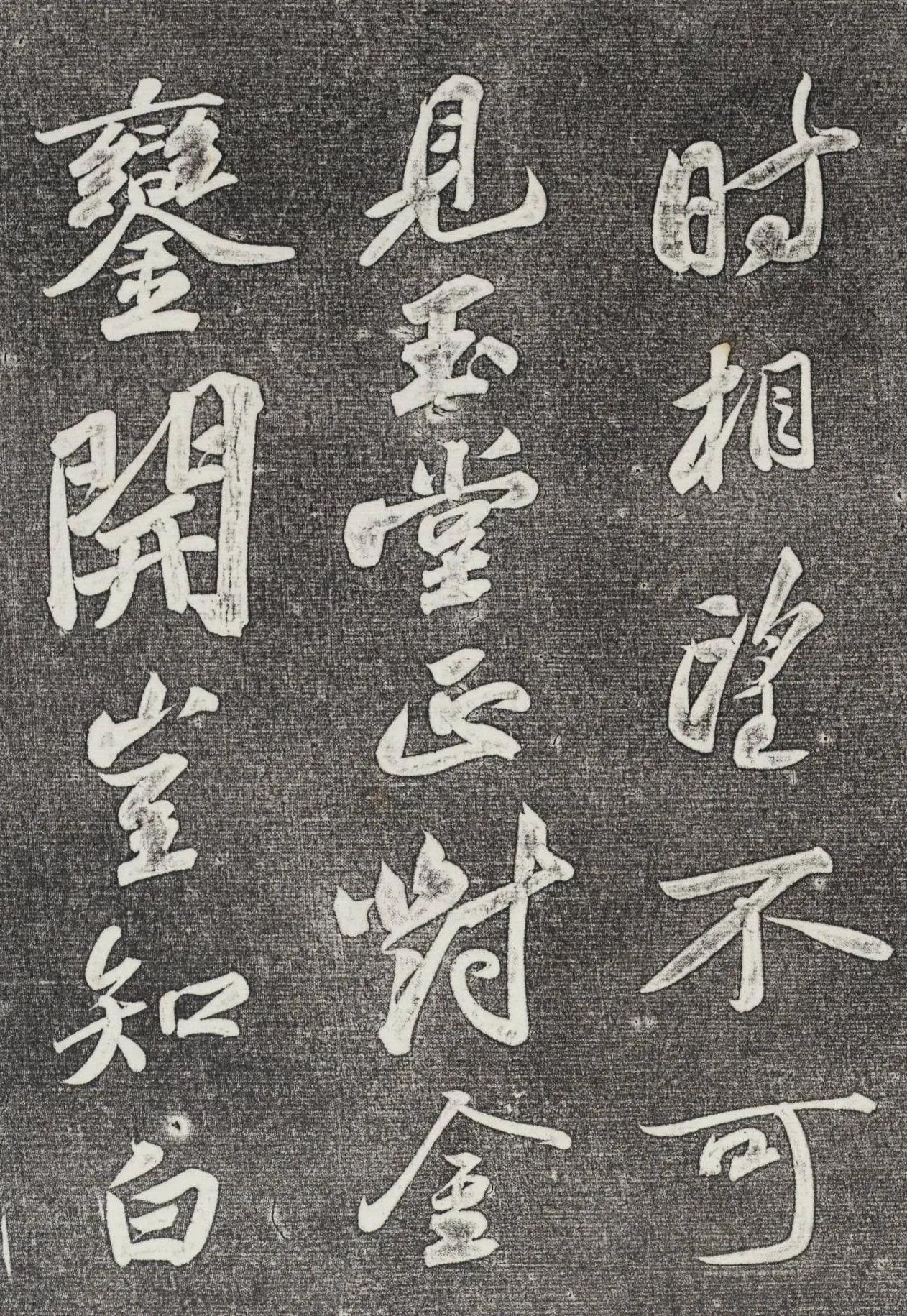

邓氏曾任黄州知州,与苏轼有共同的地域经历。当苏轼书写“当时相望不可见,玉堂正对金銮开”时,既含二人在黄州时期未能相遇的遗憾,又映射当下汴京重逢的境遇。

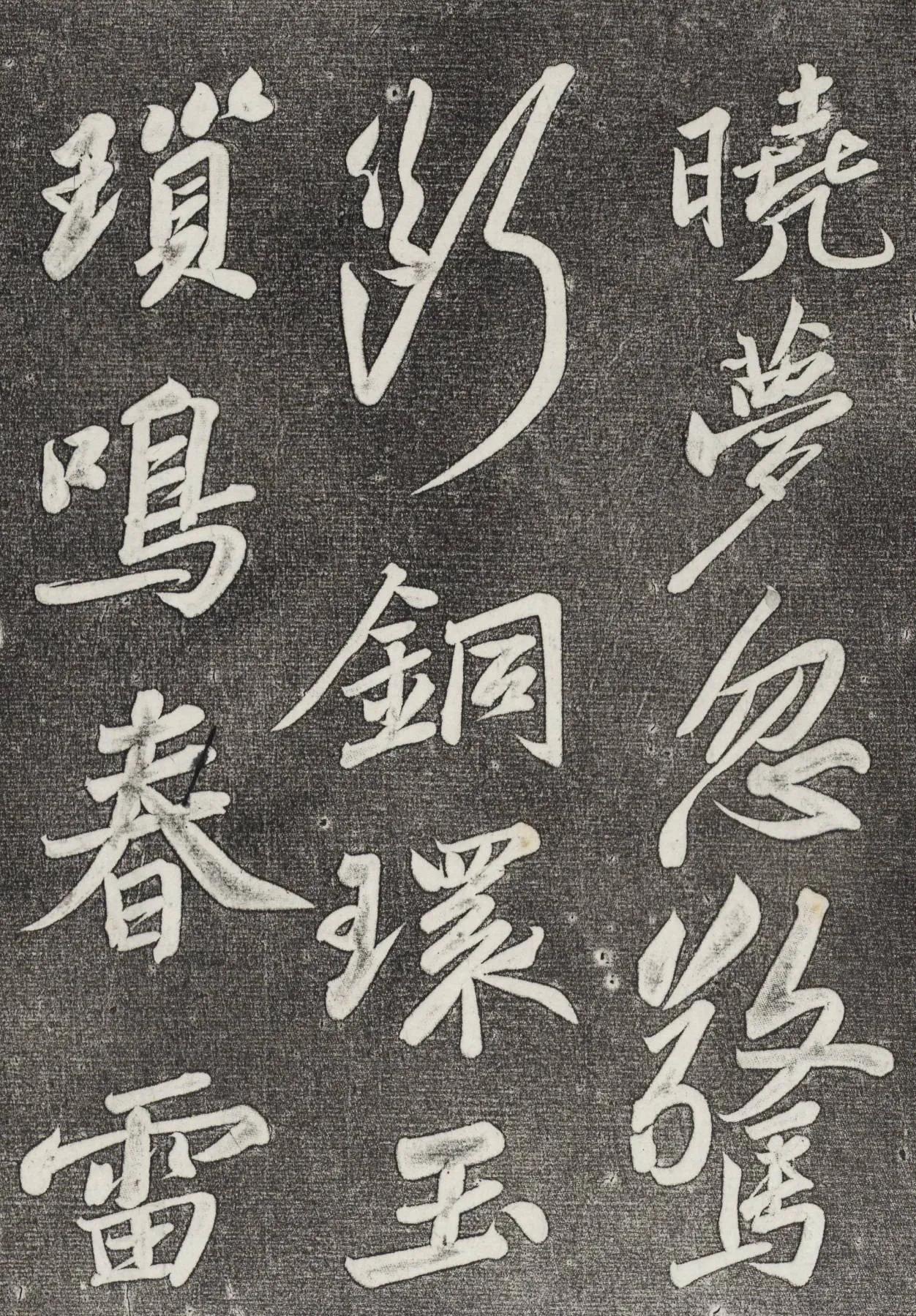

作为苏轼中期书作代表,《武昌西山诗帖》较其早期书风更显成熟。虽原迹无存,但法帖摹刻显示其字形较常规苏轼书作更为扩大,此特征既便于临习,亦强化了视觉表现力。

这种处理与其“我书意造本无法,点画信手烦推求”的艺术主张相契合,在自由挥洒中保持内在法度。

苏轼提出的“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”在此帖得到印证。

观其书风,结体取横势,点画丰腴而骨力内含,行气连贯自如。如“春江渌涨蒲萄醅”数字,用笔提按分明,转折处兼具圆融与劲健,呈现“深厚朴茂”的审美特质。

这种书风既延续了颜真卿的宽博气象,又融入晋人飘逸韵致,形成苏轼特有的“意造”境界——在遵循传统笔法基础上,凸显个人性情表达。

苏轼书法《武昌西山诗帖》欣赏

【更多精彩,敬请期待】