#端午纳福#网约车爆单迷局:当近在咫尺的客源与平台派单背道而驰

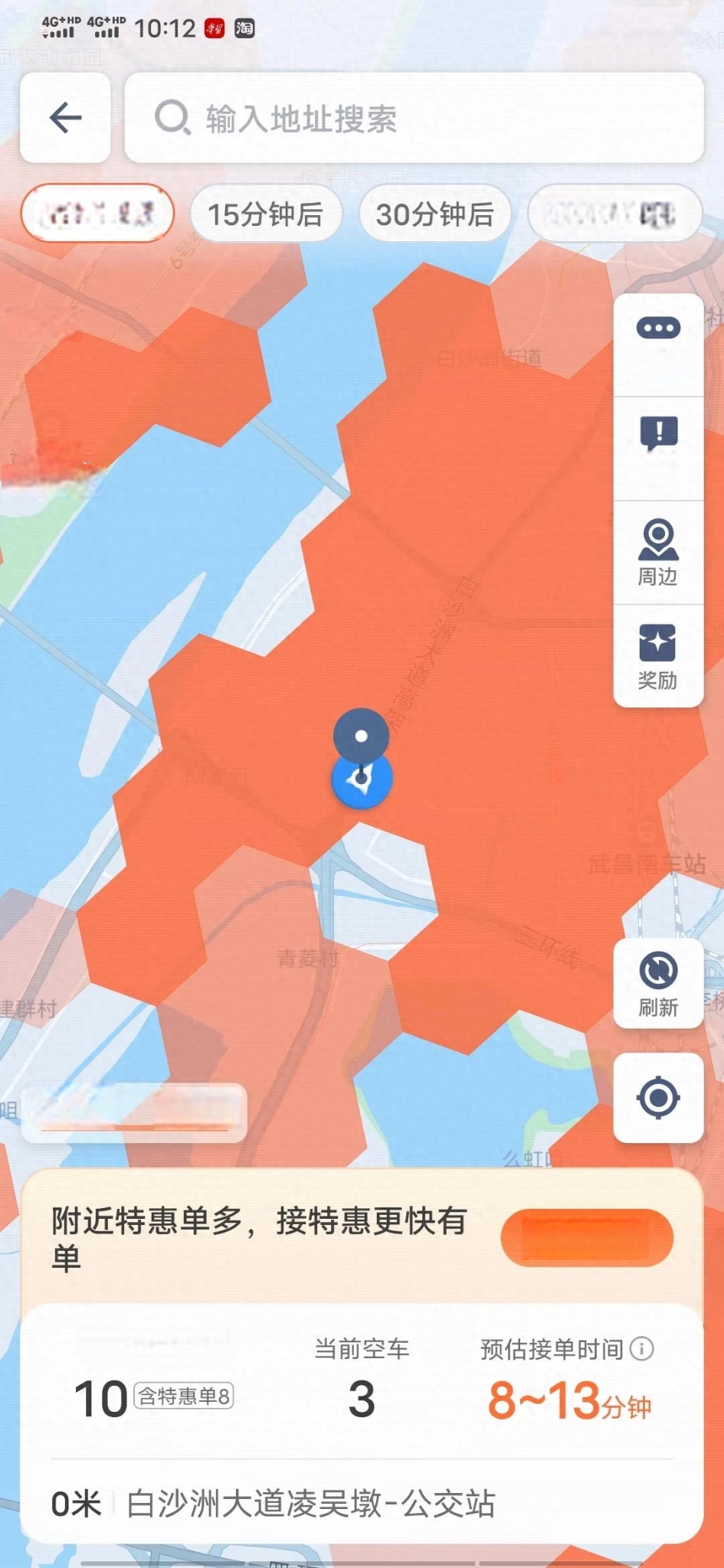

凌晨三点的商业街霓虹依旧闪烁,李师傅握着方向盘的手心沁出薄汗。手机屏幕上,滴滴出行的热力地图红得刺眼——方圆五百米内,数十个打车需求正在疯狂跳动,而系统推送的订单却像被施了魔法,接连20多单都指向五六公里外的郊区。这荒诞的一幕,让身处爆单中心的他,陷入了“看得见接不到”的网约车派单困局。

爆单中心的“派单悖论”

作为从业五年的老司机,李师傅对城市的热点区域了如指掌。当晚,市中心某音乐节散场,周边道路挤满了举着手机焦急等待的乘客。他特意提前一个小时抵达,盘算着能在这场“接单大战”中多跑几单。然而,当订单提示音响起时,他却傻了眼:第一单指向城北物流园,第二单是城南城中村,第三单又跳回城西工业区……看着车窗外不断挥手拦车的人群,他却不得不一次次踩下油门,驶向与爆单中心背道而驰的方向。

“系统是不是出故障了?”李师傅尝试联系客服,得到的却是机械的回应:“订单分配基于综合算法,包括乘客需求、司机位置、预计接驾时间等因素。”可现实情况却令人费解:明明周边司机寥寥无几,自己的接单量却被五六公里外的订单牢牢锁住。更讽刺的是,当他按照导航抵达偏远区域时,部分乘客因等待过久早已取消订单,白白消耗了时间与电量。

算法黑箱下的博弈困境

滴滴平台的订单分配算法向来被视为行业标杆,官方曾透露其综合考虑实时路况、司机接单习惯、乘客评分等数十项数据,旨在实现供需平衡。然而,这套精密的算法在实际运行中,却时常出现与常识相悖的“魔幻操作”。有业内人士分析,平台可能为了提高整体运力利用率,优先将偏远订单派给处于“空闲状态”的司机,避免热门区域车辆扎堆导致资源浪费。但这种“全局最优解”的计算,却牺牲了司机与乘客的局部体验——司机被迫空驶耗油,乘客陷入漫长等待,最终形成双输局面。

此外,平台的“服务分”机制也加剧了这一矛盾。司机若频繁取消订单或拒绝接单,服务分会大幅下降,进而影响后续派单权重。这意味着,即便李师傅明知订单不合理,也不敢轻易选择拒绝,只能在焦虑中不断奔赴远方。“我们就像被算法困住的棋子,看似自由接单,实则毫无选择权。”他苦笑着说。

利益天平下的行业隐痛

这场派单闹剧的背后,折射出网约车行业长期存在的利益博弈。对平台而言,通过算法优化订单分配,能够最大化利用运力资源,提升用户活跃度与营收数据;对司机而言,高效接单意味着更高收入,而爆单中心的“近单”显然是最佳选择;对乘客来说,快速叫到车、缩短等待时间才是核心诉求。三方需求的错位,让算法在平衡中逐渐偏离初衷。

近年来,网约车司机对平台派单机制的质疑声从未停歇。部分司机自发组建社群,交流“避坑”经验:例如在特定时段切换“顺路模式”,避开不合理订单;或是通过频繁“小范围移动”,试图触发系统重新派单。但这些“游击战术”治标不治本,面对庞大的算法体系,司机始终处于被动地位。

破局之路:算法温度与人性回归

事实上,网约车行业并非没有破解之道。部分平台已开始尝试引入“区域优先派单”“司机自主选单”等功能,赋予司机更多话语权;还有企业通过大数据分析,提前预判热点区域需求,引导司机合理调度。但这些改进仍停留在技术层面,更深层次的矛盾在于:如何在效率与公平、数据与人性之间找到平衡点?

或许,答案需要平台跳出“纯算法思维”,在技术中注入更多人文关怀。例如,在爆单场景下增设“人工干预通道”,允许司机反馈异常订单;或是优化服务分机制,对不可抗力导致的取消订单给予豁免。唯有让算法更懂“人心”,才能真正实现平台、司机与乘客的共赢。

夜色渐深,李师傅的手机终于收到了来自爆单中心的订单。短暂的欣喜后,他依然担忧:下一次,系统还会将他“流放”到远方吗?这场网约车派单困局,既是技术与人性的碰撞,也是整个行业亟待突破的成长阵痛。